12

Beiträgo zur Geschichte der Kunsttöpferei.

Das „Kunstgewerbeblatt" tvird an dieser

Stelle fortlauscnd längere odcr kiirzere Ab-

handlungen, Notizen, Auszüge aus scltcnen

vder wcnig zuganglichen Werken, svweit nbtig

mit Jllustrationen bringen, welche dunkle und

zweifelhafte Stellen in der Geschichte der Kera-

mik ausklären sollen. Dazu bedarf es des Zu-

sammenwirkens aller Fachgenossen, an welche

hierdurch die ergebene Bitte nm freundliche

Untcrstiitznng dieser Rubrik, wcnn auch durch

nvch sv kurzc Mitteilungc», crgcht.

I.

Schweriner Faience.

Das grvßherzogl. Museum zu Schwerin

besitzt eine kleine Anzahl Faiencen, wclche sich

durch ihre Marken als Schwcriner Fabri-

kat ausweisen. Einige dieser Stücke sind

durch ein Mitglicd der Familie Appel-

städt, welcher die Fabrik gehbrte, als

Geschenkc in das Museum gekommen.

Über die Fabrik ist wenig

bekannt. Jn dein handschrift-

lichen Nachlaß des Ge-

heimrats P.Schmidt vom

Jahre 1763

ff. sindet sich

folgcnde

Nvtiz:

„Fay-

ence oder

unächtes

Pvrzellan

ward eine

Zeit lang

auf Stie-

tensGroß-

Stietcn bci Wis-

mar), einem Gut

der Kammerhcrrin

von Bülow, ver-

fertigt, und jetzt ist derTbPserAppclstädt aus dcr

Vvrstadt Schwerin damit privilegiret worden."

Dic Fabrikation in Stietcn bestätigt cin

Fnnd von zerbrochenen und zusammcngeschmvl-

zencn Unterschalen von Tassen (vgl. Jahrbücher

des Vereins für mccklenburgische Geschichte und

Altertumskundc XXIII, 1858, S. 173.). Die

Appelstädtsche Fabrik befand sich in Schwerin

im Hause Rvstvckerstraße 24.

Die Fvrmen und der Dekor dcr Schweriner

Faienee zeigen denselben Charakter wie die Er-

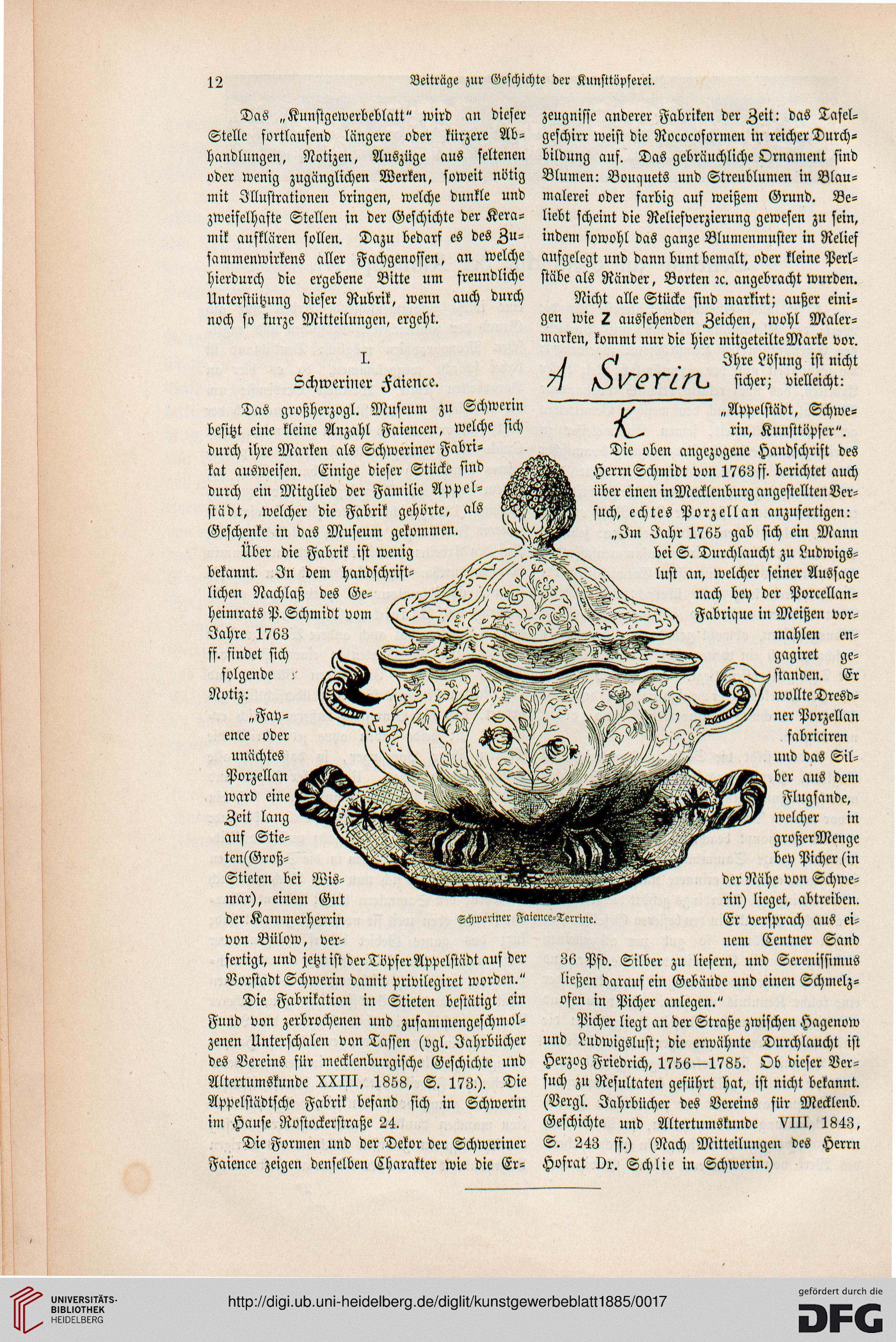

Schwcriner Faicnce-Terrine.

zeugnisse anderer Fabriken der Zeit: das Tafel-

geschirr weist die Rveocvformen in reicherDurch-

bildung auf. Das gcbräuchliche Ornamcnt sind

Blumen: Bonguets und Streublumen in Blau-

malerei oder farbig auf weißem Grund. Be-

liebt scheint die Reliesverzierung gewesen zu sein,

indeni sowohl das ganze Blumenmustcr in Relief

aufgelegt und dann bunt bemalt, oder kleine Perl-

stäbe als Ränder, Borten rc. angebracht wurden.

Nicht alle Stücke sind markirt; außer eini-

gen wie 2 aussehenden Zeichen, wohl Maler-

marken, kvmmt nur die hicr mitgeteilteMarke vor.

/ Jhre Lbsung ist nicht

sich-r; vielleicht:

„Appelstädt, Schwe-

rin, Kunsttöpfer".

Die oben angezogene Handschrist des

HerrnSchmidt von 1763 ff. berichtet anch

iiber cincn inMecklenburgangestelltenVcr-

such, echtes Porzellan anzufertigen:

„Jin Jahr 1765 gab sich ein Mann

bei S. Dnrchlaucht zu Ludwigs-

lust an, welcher seincr Aussage

nach bey der Porccllan-

Fabrigue in Meißen vor-

mahlen en-

gagiret ge-

standen. Er

wollteDresd-

ner Porzellan

fabriciren

und das Sil-

ber aus dem

Flugsande,

welcher in

grvßerMenge

bey Picher (in

der Nähe von Schwe-

rin) lieget, abtrciben.

Er versprach aus ci-

nem Centner Sand

36 Pfd. Silber zu liefern, und Serenissimus

licßen darauf ein Gebände und eincu Schmelz-

ofen in Pjcher anlegen."

Picher liegt an der Straße zwischen Hagenow

und Ludwigslust; die erwähnte Durchlaucht ist

Herzog Friedrich, 1756—1785. Ob dicser Ver-

such zu Resultatcn geführt hat, ist nicht bekannt.

(Vergl. Jahrbüchcr des Vereins für Mccklenb.

Geschichte und Altcrtumskunde VIII, 1843,

S. 243 ff.) (Nach Mitteilungen dcs Herrn

Hofrat 1)r. Schlie in Schwerin.)

Beiträgo zur Geschichte der Kunsttöpferei.

Das „Kunstgewerbeblatt" tvird an dieser

Stelle fortlauscnd längere odcr kiirzere Ab-

handlungen, Notizen, Auszüge aus scltcnen

vder wcnig zuganglichen Werken, svweit nbtig

mit Jllustrationen bringen, welche dunkle und

zweifelhafte Stellen in der Geschichte der Kera-

mik ausklären sollen. Dazu bedarf es des Zu-

sammenwirkens aller Fachgenossen, an welche

hierdurch die ergebene Bitte nm freundliche

Untcrstiitznng dieser Rubrik, wcnn auch durch

nvch sv kurzc Mitteilungc», crgcht.

I.

Schweriner Faience.

Das grvßherzogl. Museum zu Schwerin

besitzt eine kleine Anzahl Faiencen, wclche sich

durch ihre Marken als Schwcriner Fabri-

kat ausweisen. Einige dieser Stücke sind

durch ein Mitglicd der Familie Appel-

städt, welcher die Fabrik gehbrte, als

Geschenkc in das Museum gekommen.

Über die Fabrik ist wenig

bekannt. Jn dein handschrift-

lichen Nachlaß des Ge-

heimrats P.Schmidt vom

Jahre 1763

ff. sindet sich

folgcnde

Nvtiz:

„Fay-

ence oder

unächtes

Pvrzellan

ward eine

Zeit lang

auf Stie-

tensGroß-

Stietcn bci Wis-

mar), einem Gut

der Kammerhcrrin

von Bülow, ver-

fertigt, und jetzt ist derTbPserAppclstädt aus dcr

Vvrstadt Schwerin damit privilegiret worden."

Dic Fabrikation in Stietcn bestätigt cin

Fnnd von zerbrochenen und zusammcngeschmvl-

zencn Unterschalen von Tassen (vgl. Jahrbücher

des Vereins für mccklenburgische Geschichte und

Altertumskundc XXIII, 1858, S. 173.). Die

Appelstädtsche Fabrik befand sich in Schwerin

im Hause Rvstvckerstraße 24.

Die Fvrmen und der Dekor dcr Schweriner

Faienee zeigen denselben Charakter wie die Er-

Schwcriner Faicnce-Terrine.

zeugnisse anderer Fabriken der Zeit: das Tafel-

geschirr weist die Rveocvformen in reicherDurch-

bildung auf. Das gcbräuchliche Ornamcnt sind

Blumen: Bonguets und Streublumen in Blau-

malerei oder farbig auf weißem Grund. Be-

liebt scheint die Reliesverzierung gewesen zu sein,

indeni sowohl das ganze Blumenmustcr in Relief

aufgelegt und dann bunt bemalt, oder kleine Perl-

stäbe als Ränder, Borten rc. angebracht wurden.

Nicht alle Stücke sind markirt; außer eini-

gen wie 2 aussehenden Zeichen, wohl Maler-

marken, kvmmt nur die hicr mitgeteilteMarke vor.

/ Jhre Lbsung ist nicht

sich-r; vielleicht:

„Appelstädt, Schwe-

rin, Kunsttöpfer".

Die oben angezogene Handschrist des

HerrnSchmidt von 1763 ff. berichtet anch

iiber cincn inMecklenburgangestelltenVcr-

such, echtes Porzellan anzufertigen:

„Jin Jahr 1765 gab sich ein Mann

bei S. Dnrchlaucht zu Ludwigs-

lust an, welcher seincr Aussage

nach bey der Porccllan-

Fabrigue in Meißen vor-

mahlen en-

gagiret ge-

standen. Er

wollteDresd-

ner Porzellan

fabriciren

und das Sil-

ber aus dem

Flugsande,

welcher in

grvßerMenge

bey Picher (in

der Nähe von Schwe-

rin) lieget, abtrciben.

Er versprach aus ci-

nem Centner Sand

36 Pfd. Silber zu liefern, und Serenissimus

licßen darauf ein Gebände und eincu Schmelz-

ofen in Pjcher anlegen."

Picher liegt an der Straße zwischen Hagenow

und Ludwigslust; die erwähnte Durchlaucht ist

Herzog Friedrich, 1756—1785. Ob dicser Ver-

such zu Resultatcn geführt hat, ist nicht bekannt.

(Vergl. Jahrbüchcr des Vereins für Mccklenb.

Geschichte und Altcrtumskunde VIII, 1843,

S. 243 ff.) (Nach Mitteilungen dcs Herrn

Hofrat 1)r. Schlie in Schwerin.)