30

UNGARISCHE FAYENCEN UND TÖPFERWAREN.

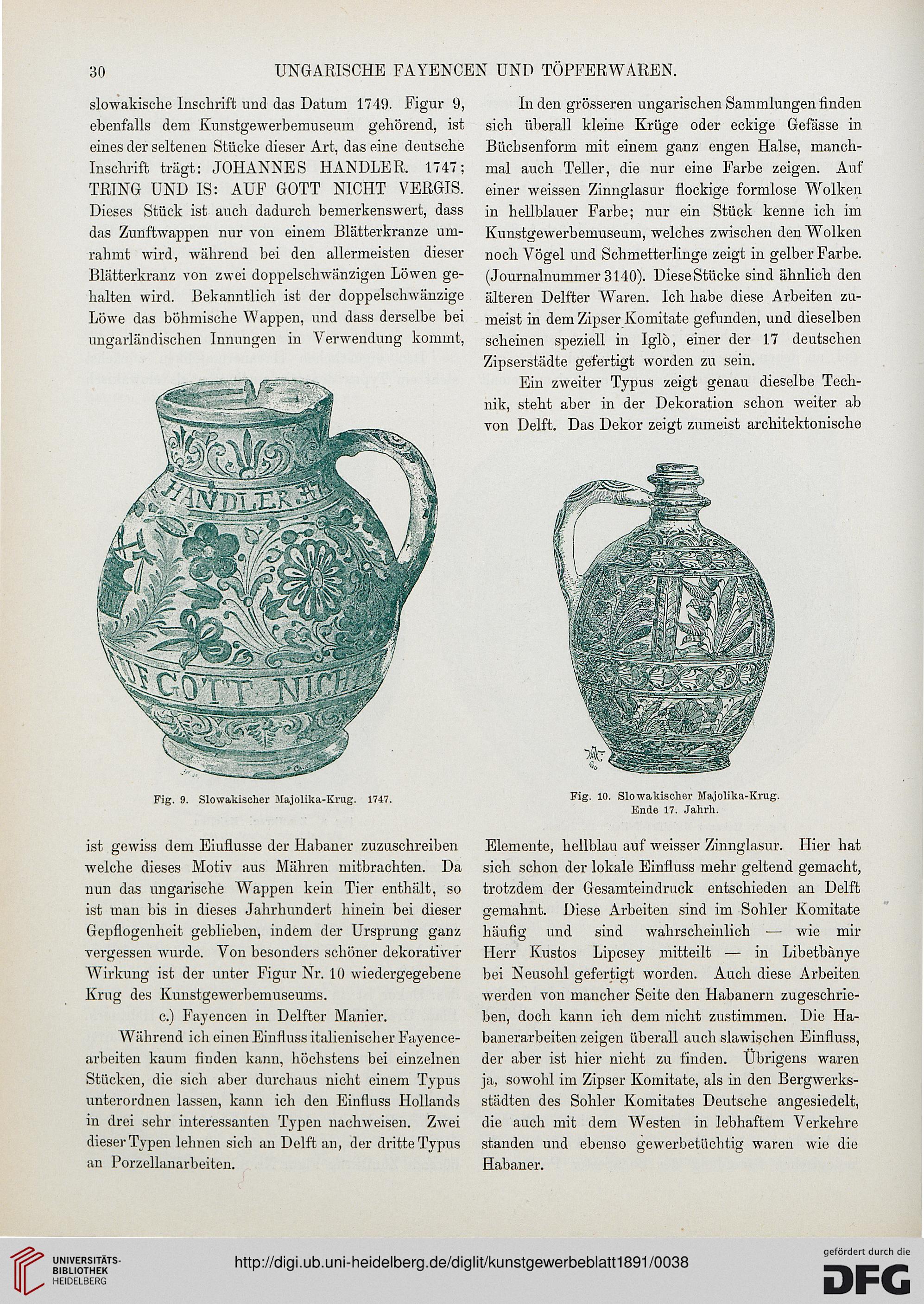

slowakische Inschrift und das Datum 1749. Figur 9,

ebenfalls dem Kunstgewerbemuseum gehörend, ist

eines der seltenen Stücke dieser Art, das eine deutsche

Inschrift trägt: JOHANNES HANDLER. 1747;

TRING UND IS: AUF GOTT NICHT VERGIS.

Dieses Stück ist auch dadurch bemerkenswert, dass

das Zunftwappen nur von einem Blätterkranze um-

rahmt wird, während bei den allermeisten dieser

Blätterkranz von zwei doppelschwänzigen Löwen ge-

halten wird. Bekanntlich ist der doppelschwänzige

Löwe das böhmische Wappen, und dass derselbe bei

unsrarländischen Innungen in Verwendung kommt,

In den grösseren ungarischen Sammlungen finden

sich überall kleine Krüge oder eckige Gefässe in

Bücbsenform mit einem ganz engen Halse, manch-

mal auch Teller, die nur eine Farbe zeigen. Auf

einer weissen Zinnglasur flockige formlose Wolken

in hellblauer Farbe; nur ein Stück kenne ich im

Kunstgewerbemuseum, welches zwischen den Wolken

noch Vögel und Schmetterlinge zeigt in gelber Farbe.

(Journalnummer 3140). DieseStücke sind ähnlich den

älteren Delfter Waren. Ich habe diese Arbeiten zu-

meist in dem Zipser Komitate gefunden, und dieselben

scheinen speziell in Iglö, einer der 17 deutschen

Zipserstädte gefertigt worden zu sein.

Ein zweiter Typus zeigt genau dieselbe Tech-

nik, steht aber in der Dekoration schon weiter ab

von Delft. Das Dekor zeigt zumeist architektonische

Fig. 9. Slowakischer Majolika-Krug. 1747.

Fig. 10. Slowakischer Majolika-Krug.

Ende 17. Jahrh.

ist gewiss dem Eiuflusse der Habaner zuzuschreiben

welche dieses Motiv aus Mähren mitbrachten. Da

nun das ungarische Wappen kein Tier enthält, so

ist man bis in dieses Jahrhundert hinein bei dieser

Gepflogenheit geblieben, indem der Ursprung ganz

vergessen wurde. Von besonders schöner dekorativer

Wirkung ist der unter Figur Nr. 10 wiedergegebene

Krug des Kunstgewerbemuseums.

c.) Fayencen in Delfter Manier.

vVahrend ich einen Einfluss italienischer Fayence-

arbeiten kaum finden kann, höchstens bei einzelnen

Stücken, die sich aber durchaus nicht einem Typus

unterordnen lassen, kann ich den Einfluss Hollands

in drei sehr interessanten Typen nachweisen. Zwei

dieser Typen lehnen sich an Delft an, der dritte Typus

an Porzellanarbeiten.

Elemente, hellblau auf weisser Zinnglasur. Hier hat

sich schon der lokale Einfluss mehr geltend gemacht,

trotzdem der Gesamteindruck entschieden an Delft

gemahnt. Diese Arbeiten sind im Sohler Komitate

häufig und sind wahrscheinlich ■— wie mir

Herr Kustos Lipcsey mitteilt — in Libetbänye

bei Neusohl gefertigt worden. Auch diese Arbeiten

werden von mancher Seite den Habanern zugeschrie-

ben, doch kann ich dem nicht zustimmen. Die Ha-

banerarbeiten zeigen überall auch slawischen Einfluss,

der aber ist hier nicht zu finden. Übrigens waren

ja, sowohl im Zipser Komitate, als in den Bergwerks-

städten des Sohler Komitates Deutsche angesiedelt,

die auch mit dem Westen in lebhaftem Verkehre

standen und ebenso gewerbetüchtig waren wie die

Habaner.

UNGARISCHE FAYENCEN UND TÖPFERWAREN.

slowakische Inschrift und das Datum 1749. Figur 9,

ebenfalls dem Kunstgewerbemuseum gehörend, ist

eines der seltenen Stücke dieser Art, das eine deutsche

Inschrift trägt: JOHANNES HANDLER. 1747;

TRING UND IS: AUF GOTT NICHT VERGIS.

Dieses Stück ist auch dadurch bemerkenswert, dass

das Zunftwappen nur von einem Blätterkranze um-

rahmt wird, während bei den allermeisten dieser

Blätterkranz von zwei doppelschwänzigen Löwen ge-

halten wird. Bekanntlich ist der doppelschwänzige

Löwe das böhmische Wappen, und dass derselbe bei

unsrarländischen Innungen in Verwendung kommt,

In den grösseren ungarischen Sammlungen finden

sich überall kleine Krüge oder eckige Gefässe in

Bücbsenform mit einem ganz engen Halse, manch-

mal auch Teller, die nur eine Farbe zeigen. Auf

einer weissen Zinnglasur flockige formlose Wolken

in hellblauer Farbe; nur ein Stück kenne ich im

Kunstgewerbemuseum, welches zwischen den Wolken

noch Vögel und Schmetterlinge zeigt in gelber Farbe.

(Journalnummer 3140). DieseStücke sind ähnlich den

älteren Delfter Waren. Ich habe diese Arbeiten zu-

meist in dem Zipser Komitate gefunden, und dieselben

scheinen speziell in Iglö, einer der 17 deutschen

Zipserstädte gefertigt worden zu sein.

Ein zweiter Typus zeigt genau dieselbe Tech-

nik, steht aber in der Dekoration schon weiter ab

von Delft. Das Dekor zeigt zumeist architektonische

Fig. 9. Slowakischer Majolika-Krug. 1747.

Fig. 10. Slowakischer Majolika-Krug.

Ende 17. Jahrh.

ist gewiss dem Eiuflusse der Habaner zuzuschreiben

welche dieses Motiv aus Mähren mitbrachten. Da

nun das ungarische Wappen kein Tier enthält, so

ist man bis in dieses Jahrhundert hinein bei dieser

Gepflogenheit geblieben, indem der Ursprung ganz

vergessen wurde. Von besonders schöner dekorativer

Wirkung ist der unter Figur Nr. 10 wiedergegebene

Krug des Kunstgewerbemuseums.

c.) Fayencen in Delfter Manier.

vVahrend ich einen Einfluss italienischer Fayence-

arbeiten kaum finden kann, höchstens bei einzelnen

Stücken, die sich aber durchaus nicht einem Typus

unterordnen lassen, kann ich den Einfluss Hollands

in drei sehr interessanten Typen nachweisen. Zwei

dieser Typen lehnen sich an Delft an, der dritte Typus

an Porzellanarbeiten.

Elemente, hellblau auf weisser Zinnglasur. Hier hat

sich schon der lokale Einfluss mehr geltend gemacht,

trotzdem der Gesamteindruck entschieden an Delft

gemahnt. Diese Arbeiten sind im Sohler Komitate

häufig und sind wahrscheinlich ■— wie mir

Herr Kustos Lipcsey mitteilt — in Libetbänye

bei Neusohl gefertigt worden. Auch diese Arbeiten

werden von mancher Seite den Habanern zugeschrie-

ben, doch kann ich dem nicht zustimmen. Die Ha-

banerarbeiten zeigen überall auch slawischen Einfluss,

der aber ist hier nicht zu finden. Übrigens waren

ja, sowohl im Zipser Komitate, als in den Bergwerks-

städten des Sohler Komitates Deutsche angesiedelt,

die auch mit dem Westen in lebhaftem Verkehre

standen und ebenso gewerbetüchtig waren wie die

Habaner.