76

DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.

niederländischen Diamantgravirung des 18. Jahr-

hunderts und den in Böhmen vorkommenden soge-

nannten Wolfsgläsern. Sie kommt sowohl selb-

ständig und allein zur Verwendung, als auch in Ver-

bindung mit der oben erwähnten Lackmalerei; in

letzterem Falle in Gestalt von einzelnen Streifen und

Ornamentbändern. Die figürlichen Darstellungen

sind meist Umrisszeichnungen mit

leichter Andeutung der Modellirung

durch Strichlagen und wohl vielfach

nach Holzschnitten und Stichen gear-

beitet. Die in dieser Weise verzierten

Gläser sind fast alle naturfarbig grün

oder dunkle (violette) Farbengläser;

auf dem dunkleren Untergrunde heben

sich die hellen eingeritzten Linien in

wirkungsvoller Weise ab. Das Museum

schlesischer Altertümer besitzt von

gerissenen Gläsern mehrere hohe cy-

lindrische Humpen mit Hoblcylinder-

fuß. Auf dem einen (Kai No. 510.84)

sind zwei Edelleute in der spanischen

Tracht vom Ende des 16. Jahrhunderts

dargestellt. Ein anderes (Kat. No.

780. 89), sehr schönes Glas zeigt

zwischen Ornamentbändern die flott

gezeichnete Figur der Fortuna, als

nacktes Weib auf einer Erdkugel

schwebend, mit einem geblähten Segel

in der erhobenen Linken. Auf der

gegenüberliegenden Seite ein

Wappen mit der Aufschrift:

Wie Gott wiel, so ist mein Ziel.

1610. Johannes Moslig. Tafel 1.

Einen sehr reichen Schatz

von gerissenen Gläsern be-

wahrt das Rathaus zu Neiße

auf. Vor allem das Glas des

Breslauer Bischofs Andreas

Jerin (1585 bis 1596) auf der

einen Seite den schlesischen

Bindenadler, auf der andern

das Breslauer Bistumswap-

pen, vereinigt mit dem Jerinschen (schreitender Löwe)

zeigend. Inschrift: ÄndreasWradislaw. Ferner ein leider

nicht mehr vollständig erhaltenes Trinkservice, welches

in der Form vollständig mit einem, das kursächsische

polnische Wappen, nach Art der Hofkellereigläser

tragenden Trinkaufsatz von 1658 im historischen

Museum des Johanneum zu Dresden übereinstimmt

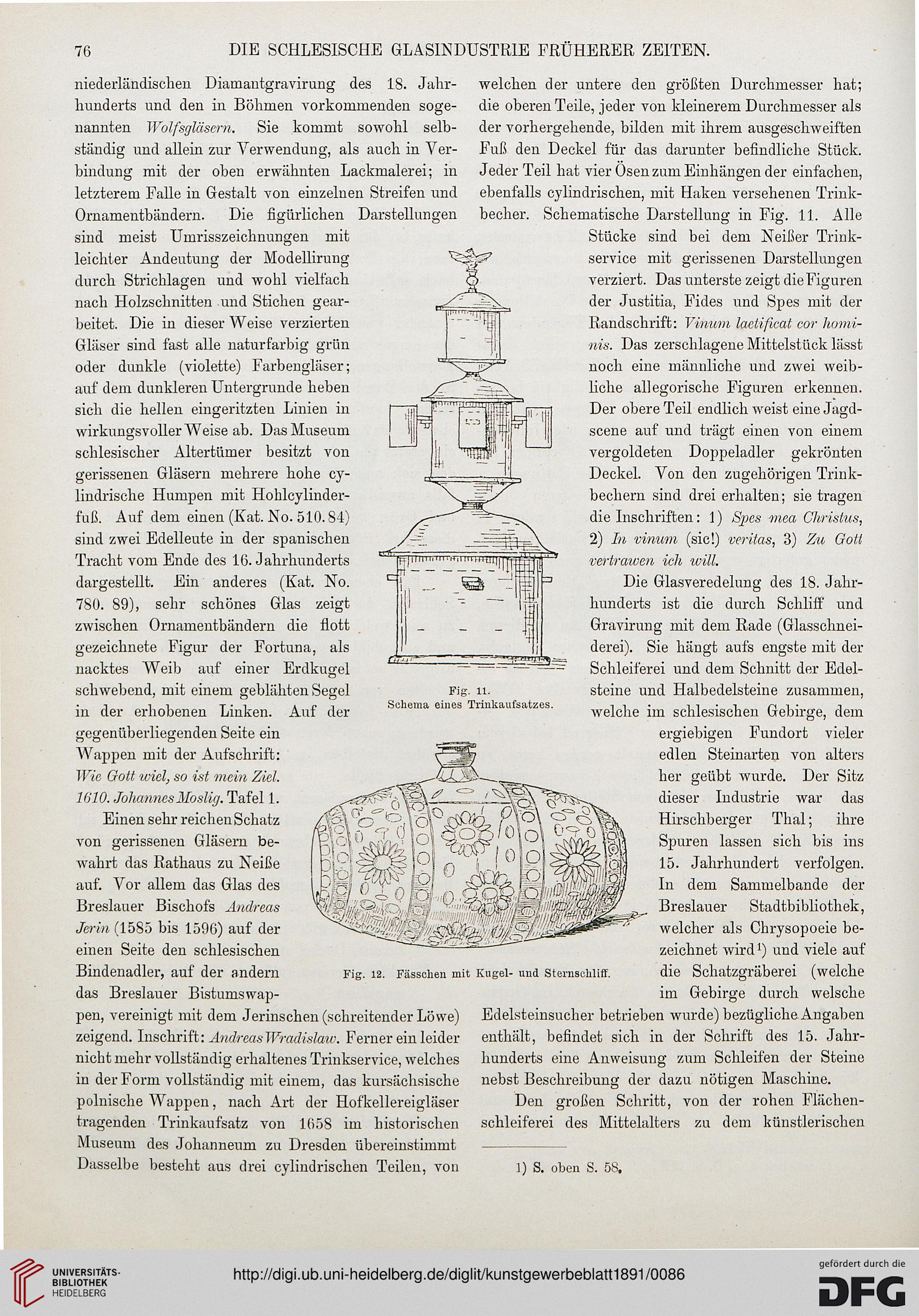

Dasselbe besteht aus drei cylindrischen Teilen, von

Fig. 11.

Schema eines Trinkaufsatzes

Fig. 12. Fässchen mit Kugel- und Sternseliliff.

welchen der untere den größten Durchmesser hat;

die oberen Teile, jeder von kleinerem Durchmesser als

der vorhergehende, bilden mit ihrem ausgeschweiften

Fuß den Deckel für das darunter befindliche Stück.

Jeder Teil hat vier Ösen zum Einhängen der einfachen,

ebenfalls cylindrischen, mit Haken versehenen Trink-

becher. Schematische Darstellung in Fig. 11. Alle

Stücke sind bei dem Neißer Trink-

service mit gerissenen Darstellungen

verziert. Das unterste zeigt die Figuren

der Justitia, Fides und Spes mit der

Randschrift: Vinum laetißcat cor homi-

nis. Das zerschlagene Mittelstück lässt

noch eine männliche und zwei weib-

liche allegorische Figuren erkennen.

Der obere Teil endlich weist eine Jagd-

scene auf und trägt einen von einem

vergoldeten Doppeladler gekrönten

Deckel. Von den zugehörigen Trink-

bechern sind drei erhalten; sie tragen

die Inschriften: 1) Spes mea Christus,

2) In vinum (sie!) veritas, 3) Zu Gott

vertrawen ich will.

Die Glasveredelung des 18. Jahr-

hunderts ist die durch Schliff und

Gravirung mit dem Rade (Glasschnei-

derei). Sie hängt aufs engste mit der

Schleiferei und dem Schnitt der Edel-

steine und Halbedelsteine zusammen,

welche im schlesischen Gebirge, dem

ergiebigen Fundort vieler

edlen Steinarten von alters

her geübt wurde. Der Sitz

dieser Industrie war das

Hirschberger Thal; ihre

Spuren lassen sich bis ins

15. Jahrhundert verfolgen.

In dem Sammelbande der

Breslauer Stadtbibliothek,

welcher als Chrysopoeie be-

zeichnet wirdl) und viele auf

die Schatzgräberei (welche

im Gebirge durch welsche

Edelsteinsucher betrieben wurde) bezügliche Angaben

enthält, befindet sich in der Schrift des 15. Jahr-

hunderts eine Anweisung zum Schleifen der Steine

nebst Beschreibung der dazu nötigen Maschine.

Den großen Schritt, von der rohen Flächen-

schleiferei des Mittelalters zu dem künstlerischen

]) S. oben S. 58.

DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.

niederländischen Diamantgravirung des 18. Jahr-

hunderts und den in Böhmen vorkommenden soge-

nannten Wolfsgläsern. Sie kommt sowohl selb-

ständig und allein zur Verwendung, als auch in Ver-

bindung mit der oben erwähnten Lackmalerei; in

letzterem Falle in Gestalt von einzelnen Streifen und

Ornamentbändern. Die figürlichen Darstellungen

sind meist Umrisszeichnungen mit

leichter Andeutung der Modellirung

durch Strichlagen und wohl vielfach

nach Holzschnitten und Stichen gear-

beitet. Die in dieser Weise verzierten

Gläser sind fast alle naturfarbig grün

oder dunkle (violette) Farbengläser;

auf dem dunkleren Untergrunde heben

sich die hellen eingeritzten Linien in

wirkungsvoller Weise ab. Das Museum

schlesischer Altertümer besitzt von

gerissenen Gläsern mehrere hohe cy-

lindrische Humpen mit Hoblcylinder-

fuß. Auf dem einen (Kai No. 510.84)

sind zwei Edelleute in der spanischen

Tracht vom Ende des 16. Jahrhunderts

dargestellt. Ein anderes (Kat. No.

780. 89), sehr schönes Glas zeigt

zwischen Ornamentbändern die flott

gezeichnete Figur der Fortuna, als

nacktes Weib auf einer Erdkugel

schwebend, mit einem geblähten Segel

in der erhobenen Linken. Auf der

gegenüberliegenden Seite ein

Wappen mit der Aufschrift:

Wie Gott wiel, so ist mein Ziel.

1610. Johannes Moslig. Tafel 1.

Einen sehr reichen Schatz

von gerissenen Gläsern be-

wahrt das Rathaus zu Neiße

auf. Vor allem das Glas des

Breslauer Bischofs Andreas

Jerin (1585 bis 1596) auf der

einen Seite den schlesischen

Bindenadler, auf der andern

das Breslauer Bistumswap-

pen, vereinigt mit dem Jerinschen (schreitender Löwe)

zeigend. Inschrift: ÄndreasWradislaw. Ferner ein leider

nicht mehr vollständig erhaltenes Trinkservice, welches

in der Form vollständig mit einem, das kursächsische

polnische Wappen, nach Art der Hofkellereigläser

tragenden Trinkaufsatz von 1658 im historischen

Museum des Johanneum zu Dresden übereinstimmt

Dasselbe besteht aus drei cylindrischen Teilen, von

Fig. 11.

Schema eines Trinkaufsatzes

Fig. 12. Fässchen mit Kugel- und Sternseliliff.

welchen der untere den größten Durchmesser hat;

die oberen Teile, jeder von kleinerem Durchmesser als

der vorhergehende, bilden mit ihrem ausgeschweiften

Fuß den Deckel für das darunter befindliche Stück.

Jeder Teil hat vier Ösen zum Einhängen der einfachen,

ebenfalls cylindrischen, mit Haken versehenen Trink-

becher. Schematische Darstellung in Fig. 11. Alle

Stücke sind bei dem Neißer Trink-

service mit gerissenen Darstellungen

verziert. Das unterste zeigt die Figuren

der Justitia, Fides und Spes mit der

Randschrift: Vinum laetißcat cor homi-

nis. Das zerschlagene Mittelstück lässt

noch eine männliche und zwei weib-

liche allegorische Figuren erkennen.

Der obere Teil endlich weist eine Jagd-

scene auf und trägt einen von einem

vergoldeten Doppeladler gekrönten

Deckel. Von den zugehörigen Trink-

bechern sind drei erhalten; sie tragen

die Inschriften: 1) Spes mea Christus,

2) In vinum (sie!) veritas, 3) Zu Gott

vertrawen ich will.

Die Glasveredelung des 18. Jahr-

hunderts ist die durch Schliff und

Gravirung mit dem Rade (Glasschnei-

derei). Sie hängt aufs engste mit der

Schleiferei und dem Schnitt der Edel-

steine und Halbedelsteine zusammen,

welche im schlesischen Gebirge, dem

ergiebigen Fundort vieler

edlen Steinarten von alters

her geübt wurde. Der Sitz

dieser Industrie war das

Hirschberger Thal; ihre

Spuren lassen sich bis ins

15. Jahrhundert verfolgen.

In dem Sammelbande der

Breslauer Stadtbibliothek,

welcher als Chrysopoeie be-

zeichnet wirdl) und viele auf

die Schatzgräberei (welche

im Gebirge durch welsche

Edelsteinsucher betrieben wurde) bezügliche Angaben

enthält, befindet sich in der Schrift des 15. Jahr-

hunderts eine Anweisung zum Schleifen der Steine

nebst Beschreibung der dazu nötigen Maschine.

Den großen Schritt, von der rohen Flächen-

schleiferei des Mittelalters zu dem künstlerischen

]) S. oben S. 58.