DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.

77

Glas- und Steinschnitt, welche dem deutschen Mittel-

alter verloren gegangen waren, vermochte indes

Schlesien ebensowenig selbständig zu thun, wie das

übrige Deutschland, Böhmen mit eingeschlossen.

Die Anregung dazu kam aus Italien, wo seit dem

15. Jahrhundert tüchtige Meister die aus dem Orient

wieder aufgenommene Kunst ausgebildet und ver-

vollkommnet hatten. Kaiser Rudolf IL verpflanzte

sie durch mehrere italienische Stein-

schneider, namentlich die Gebrüder

Girolamo und Gaspare Miseroni an

seinen kunstliebenden Hof nach

"rag und von dort gingen am

Anfange des 17. Jahrhunderts auch

die Einwirkungen auf die Ent-

wickelung der Glasschneiderei aus.

Neben den Italienern und den

bei ihnen in die Lehre gegangenen

Deutschen dürfen die einheimischen

Stein- und Wappenschneider nicht

vergessen werden, welche im 16.

Jahrhundert auf die Entwickelung

des Krystall- und Glasschnitts sicher

nicht ohne Einfluss geblieben sind.

Obwohl hauptsächlich Metall und

Münzstempelschneider, haben die-

selben häufig auch den Edelstein-

schnitt geübt1). Für Schlesien

können wir dies an zwei Beispielen

nachweisen. Der Münzstempel- und

Wappenschneider Matz Kaucrhas

arbeitete 1585 für den Breslauer

Bischof Andreas Jerin zwei Berg-

krystulle zu Reliquiarien mit ge-

schnittenen Darstellungen, welche

noch im Breslauer Domschatz auf-

bewahrt werden. Die darüber ge-

pflogene Korrespondenz hat sich,

— ein seltener Fall — ebenso wie

die Stücke selbst erhalten'2). Der

zweite Fall betrifft ein im Grünen

Gewölbe zu Dresden aufbewahrtes

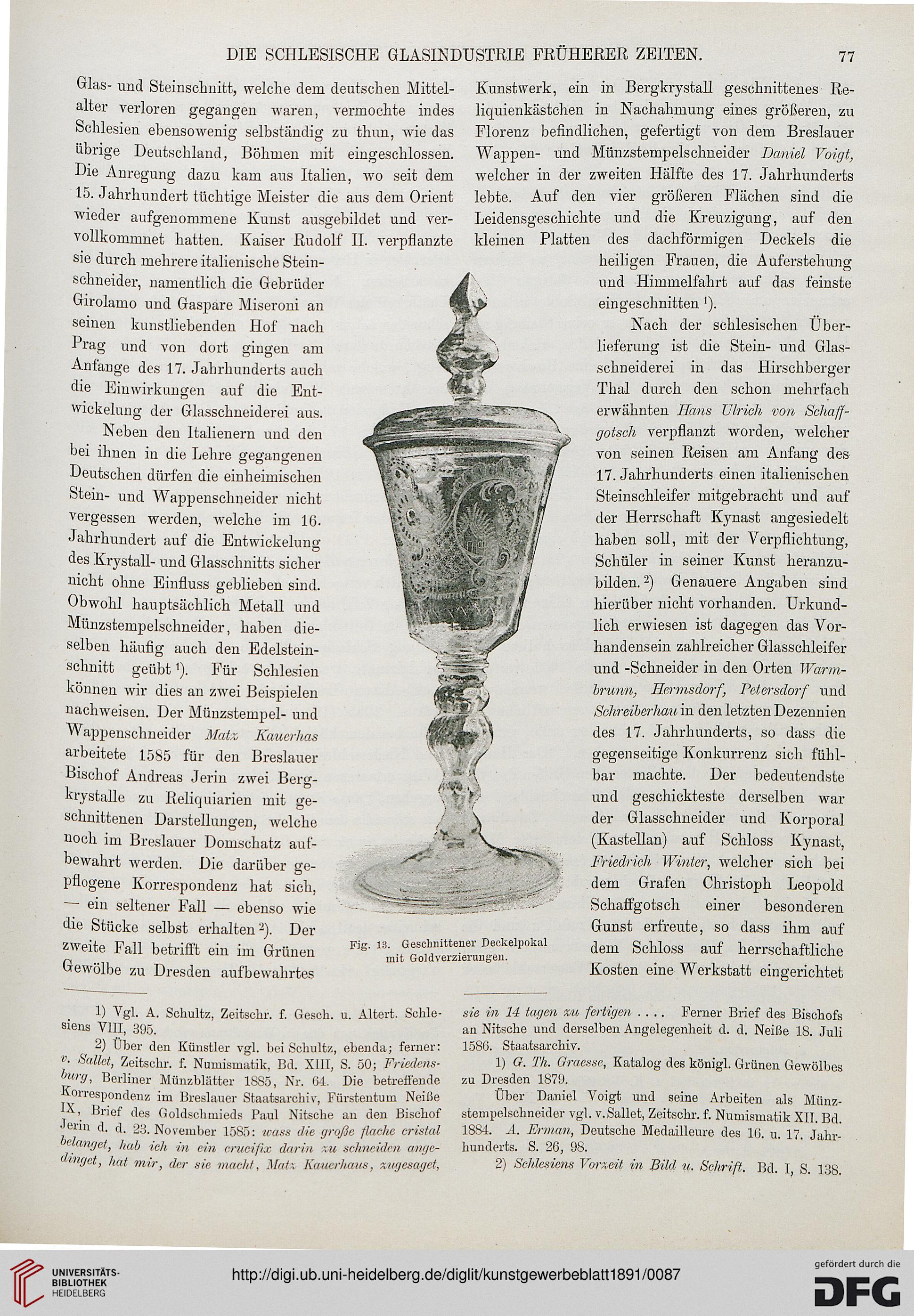

Fig. 13. Geschnittener Deckelpokul

mit Goldverzierungen.

Kunstwerk, ein in Bergkrystall geschnittenes Re-

licmienkästchen in Nachahmung eines größeren, zu

Florenz befindlichen, gefertigt von dem Breslauer

Wappen- und Münzstempelschneider Daniel Voigt,

welcher in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

lebte. Auf den vier größeren Flächen sind die

Leidensgeschichte und die Kreuzigung, auf den

kleinen Platten des dachförmigen Deckels die

heiligen Frauen, die Auferstehung

\ und Himmelfahrt auf das feinste

eingeschnitten ').

Nach der schlesischen Über-

lieferung ist die Stein- und Glas-

schneiderei in das Hirschberger

Thal durch den schon mehrfach

erwähnten Hirns Ulrich von Schaff-

gotsch verpflanzt worden, welcher

von seinen Reisen am Anfang des

17. Jahrhunderts einen italienischen

Steinschleifer mitgebracht und auf

der Herrschaft Kvnast angesiedelt

haben soll, mit der Verpflichtung,

Schüler in seiner Kunst heranzu-

bilden. 2) Genauere Angaben sind

hierüber nicht vorhanden. Urkund-

lich erwiesen ist dagegen das Vor-

handensein zahlreicher Glasschleifer

und -Schneider in den Orten Warm-

brunn, Ilcrmsdorf, Petersdorf und

Sehreiberhau in den letzten Dezennien

des 17. Jahrhunderts, so dass die

gegenseitige Konkurrenz sich fühl-

bar machte. Der bedeutendste

und geschickteste derselben war

der Glasschneider und Korporal

(Kastellan) auf Schloss Kynast,

Friedrich Winter, welcher sich bei

dem Grafen Christoph Leopold

Schaffgotsch einer besonderen

Gunst erfreute, so dass ihm auf

dem Schloss auf herrschaftliche

Kosten eine Werkstatt eingerichtet

1) Vgl. A. Schultz, Zeitschr. f. Gesch. u. Altert. Schle-

siens VIII, 395.

2) Über den Künstler vgl. bei Schultz, ebenda; ferner:

*• Sattct, Zeitschr. f. Numismatik, Bd. XIII, S. 50; Friedens-

'""V, Berliner Münzblätter 1885, Nr. 04. Die betreuende

Korrespondenz im Breslauer Staatsarchiv, Fürstentum Neilie

IX, Brief des Goldschmieds Paul Nitsche an den Bischof

erm d. d. 23. November 1585: wass die große fluche er isla!

etangei, //ab ich in ein erudfix darin :u schneiden eiin/e-

dinget, hat mir, der sie macht, Mut: Kauerhaus, xugesaget,

sie in 14 tagen x,u fertigen .... Ferner Brief des Bischofs

an Nitsche und derselben Angelegenheit d. d. Neiße 18. Juli

1580. Staatsarchiv.

1) Cr. Th. Graesse, Katalog des königl. Grünen Gewölbes

zu Dresden 1870.

Ober Daniel Voigt und seine Arbeiten als Münz-

stempelschneider vgl. v.Sallet, Zeitschr. f. Numismatik XII. Bd.

1884. A. Erman, Deutsche Medailleure des 10. u. 17 Jahr-

hunderts. S. 26, 98.

2) Schlesiens Vorzeit in Bild u. Schrift. Bd. I S. 138

77

Glas- und Steinschnitt, welche dem deutschen Mittel-

alter verloren gegangen waren, vermochte indes

Schlesien ebensowenig selbständig zu thun, wie das

übrige Deutschland, Böhmen mit eingeschlossen.

Die Anregung dazu kam aus Italien, wo seit dem

15. Jahrhundert tüchtige Meister die aus dem Orient

wieder aufgenommene Kunst ausgebildet und ver-

vollkommnet hatten. Kaiser Rudolf IL verpflanzte

sie durch mehrere italienische Stein-

schneider, namentlich die Gebrüder

Girolamo und Gaspare Miseroni an

seinen kunstliebenden Hof nach

"rag und von dort gingen am

Anfange des 17. Jahrhunderts auch

die Einwirkungen auf die Ent-

wickelung der Glasschneiderei aus.

Neben den Italienern und den

bei ihnen in die Lehre gegangenen

Deutschen dürfen die einheimischen

Stein- und Wappenschneider nicht

vergessen werden, welche im 16.

Jahrhundert auf die Entwickelung

des Krystall- und Glasschnitts sicher

nicht ohne Einfluss geblieben sind.

Obwohl hauptsächlich Metall und

Münzstempelschneider, haben die-

selben häufig auch den Edelstein-

schnitt geübt1). Für Schlesien

können wir dies an zwei Beispielen

nachweisen. Der Münzstempel- und

Wappenschneider Matz Kaucrhas

arbeitete 1585 für den Breslauer

Bischof Andreas Jerin zwei Berg-

krystulle zu Reliquiarien mit ge-

schnittenen Darstellungen, welche

noch im Breslauer Domschatz auf-

bewahrt werden. Die darüber ge-

pflogene Korrespondenz hat sich,

— ein seltener Fall — ebenso wie

die Stücke selbst erhalten'2). Der

zweite Fall betrifft ein im Grünen

Gewölbe zu Dresden aufbewahrtes

Fig. 13. Geschnittener Deckelpokul

mit Goldverzierungen.

Kunstwerk, ein in Bergkrystall geschnittenes Re-

licmienkästchen in Nachahmung eines größeren, zu

Florenz befindlichen, gefertigt von dem Breslauer

Wappen- und Münzstempelschneider Daniel Voigt,

welcher in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

lebte. Auf den vier größeren Flächen sind die

Leidensgeschichte und die Kreuzigung, auf den

kleinen Platten des dachförmigen Deckels die

heiligen Frauen, die Auferstehung

\ und Himmelfahrt auf das feinste

eingeschnitten ').

Nach der schlesischen Über-

lieferung ist die Stein- und Glas-

schneiderei in das Hirschberger

Thal durch den schon mehrfach

erwähnten Hirns Ulrich von Schaff-

gotsch verpflanzt worden, welcher

von seinen Reisen am Anfang des

17. Jahrhunderts einen italienischen

Steinschleifer mitgebracht und auf

der Herrschaft Kvnast angesiedelt

haben soll, mit der Verpflichtung,

Schüler in seiner Kunst heranzu-

bilden. 2) Genauere Angaben sind

hierüber nicht vorhanden. Urkund-

lich erwiesen ist dagegen das Vor-

handensein zahlreicher Glasschleifer

und -Schneider in den Orten Warm-

brunn, Ilcrmsdorf, Petersdorf und

Sehreiberhau in den letzten Dezennien

des 17. Jahrhunderts, so dass die

gegenseitige Konkurrenz sich fühl-

bar machte. Der bedeutendste

und geschickteste derselben war

der Glasschneider und Korporal

(Kastellan) auf Schloss Kynast,

Friedrich Winter, welcher sich bei

dem Grafen Christoph Leopold

Schaffgotsch einer besonderen

Gunst erfreute, so dass ihm auf

dem Schloss auf herrschaftliche

Kosten eine Werkstatt eingerichtet

1) Vgl. A. Schultz, Zeitschr. f. Gesch. u. Altert. Schle-

siens VIII, 395.

2) Über den Künstler vgl. bei Schultz, ebenda; ferner:

*• Sattct, Zeitschr. f. Numismatik, Bd. XIII, S. 50; Friedens-

'""V, Berliner Münzblätter 1885, Nr. 04. Die betreuende

Korrespondenz im Breslauer Staatsarchiv, Fürstentum Neilie

IX, Brief des Goldschmieds Paul Nitsche an den Bischof

erm d. d. 23. November 1585: wass die große fluche er isla!

etangei, //ab ich in ein erudfix darin :u schneiden eiin/e-

dinget, hat mir, der sie macht, Mut: Kauerhaus, xugesaget,

sie in 14 tagen x,u fertigen .... Ferner Brief des Bischofs

an Nitsche und derselben Angelegenheit d. d. Neiße 18. Juli

1580. Staatsarchiv.

1) Cr. Th. Graesse, Katalog des königl. Grünen Gewölbes

zu Dresden 1870.

Ober Daniel Voigt und seine Arbeiten als Münz-

stempelschneider vgl. v.Sallet, Zeitschr. f. Numismatik XII. Bd.

1884. A. Erman, Deutsche Medailleure des 10. u. 17 Jahr-

hunderts. S. 26, 98.

2) Schlesiens Vorzeit in Bild u. Schrift. Bd. I S. 138