80

DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.

findet sich auch die Benennung Kugler. Immer je-

doch wird ein strenger Unterschied zwischen dem

Glasschleifer und dem Glasschneider gemacht.

Die Verzierung durch Schleifarbeit an den

Hohlgläsern besteht, abgesehen von den groben

Arbeiten (wie Absprengen der Kappen, Ebnen der

Ränder und Böden), im Einschneiden von Strichen

und flachgewölbten Kreisen oder Ovalen (Kugeln),

Sternen und Rosetten, welche aus strichförmigen

und ovalen Elementen zusammengesetzt sind (Ku-

gel- und Sternschliff). Vgl. Fig. 12. Dazu tritt die

sogenannte Muschelarbeit oder ausgemöschelte Arbeit,

bestehend in dem Brechen der runden Gefäßflächen

in eckige Kanten, welche mit halbkreisförmigen oder

muschelförmigen Abschlüssen in die gekrümmten

Flächen übergeführt werden. Häufig tritt hierbei

eine Vergoldung der

. \

Schnittflächen, der

Ränder u. s. w. hinzu.

Der Glasschnitt

oder die Glasgravi-

rung verwandte zu

ihren Darstellungen

teils ornamentale,

teils figürliche Mo-

tive. Das Ornament

trägt den Zeitcha-

rakter, also die For-

men der Spätrenais-

sance und das Ba-

rock, im 18. Jahr-

hundert des Ro-

koko. Vgl. Fig. 13.

Die Zeichnung des Ornaments ist durch die Technik

des Glasschnitts beinflusst. Auch hat die Wahl des

Dargestellten den gerade herrschenden Moderich-

tungen ihren Tribut gezollt. Nicht wenige Gläser

finden sich mit chinesischen oder chinesisch sein

sollenden Scenen. Die Vorliebe für solche Chinoi-

serien entwickelte sich mit der Verbreitung des

chinesischen Porzellans und dem Aufkommen seiner

Nachahmung in Fayence, der sogenannten Delfter

Ware. Bei der Bildung von Umrahmungen für die

Darstellungen sind der Textilkunst entnommende

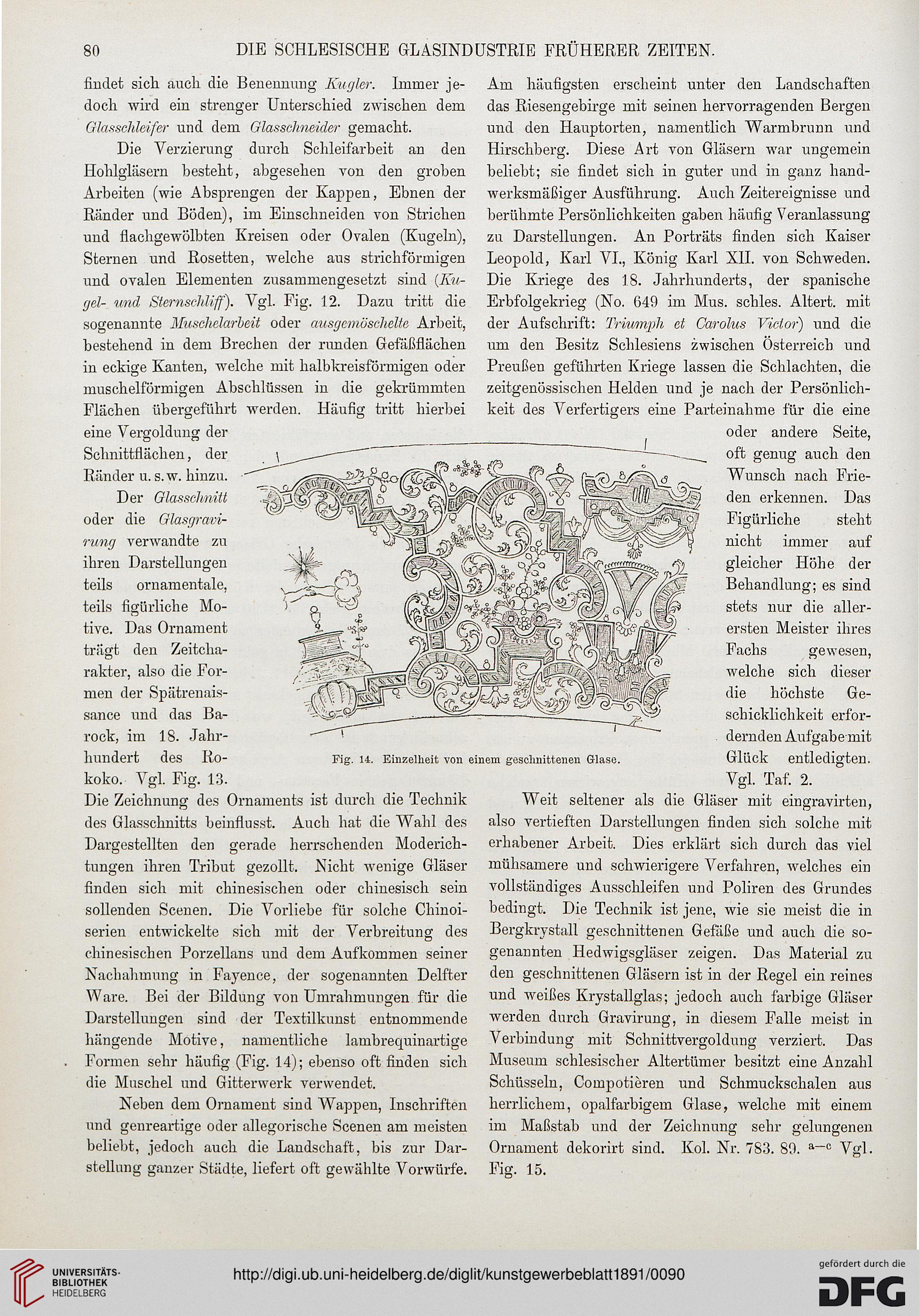

hängende Motive, namentliche lambrequinartige

Formen sehr häufig (Fig. 14); ebenso oft finden sich

die Muschel und Gitterwerk verwendet.

Neben dem Ornament sind Wappen, Inschriften

und genreartige oder allegorische Scenen am meisten

beliebt, jedoch auch die Landschaft, bis zur Dar-

stellung ganzer Städte, liefert oft gewählte Vorwürfe.

Fig. 14. Einzelheit von einem geschnittenen Glase.

Am häufigsten erscheint unter den Landschaften

das Riesengebirge mit seinen hervorragenden Bergen

und den Hauptorten, namentlich Warmbrunn und

Hirschberg. Diese Art von Gläsern war ungemein

beliebt; sie findet sich in guter und in ganz hand-

werksmäßiger Ausführung. Auch Zeitereignisse und

berühmte Persönlichkeiten gaben häufig Veranlassung

zu Darstellungen. An Porträts finden sich Kaiser

Leopold, Karl VI., König Karl XII. von Schweden.

Die Kriege des 18. Jahrhunderts, der spanische

Erbfolgekrieg (No. 649 im Mus. schles. Altert, mit

der Aufschrift: Triumph et Carolus Victor) und die

um den Besitz Schlesiens zwischen Österreich und

Preußen geführten Kriege lassen die Schlachten, die

zeitgenössischen Helden und je nach der Persönlich-

keit des Verfertigers eine Parteinahme für die eine

oder andere Seite,

oft genug auch den

Wunsch nach Frie-

den erkennen. Das

Figürliche steht

nicht immer auf

gleicher Höhe der

Behandlung; es sind

stets nur die aller-

ersten Meister ihres

Fachs gewesen,

welche sich dieser

die höchste Ge-

schicklichkeit erfor-

dernden Aufgabe mit

Glück entledigten.

Vgl. Taf. 2.

Weit seltener als die Gläser mit eingravirten,

also vertieften Darstellungen finden sich solche mit

erhabener Arbeit. Dies erklärt sich durch das viel

mühsamere und schwierigere Verfahren, welches ein

vollständiges Ausschleifen und Poliren des Grundes

bedingt. Die Technik ist jene, wie sie meist die in

Bergkrystall geschnittenen Gefäße und auch die so-

genannten Hedwigsgläser zeigen. Das Material zu

den geschnittenen Gläsern ist in der Regel ein reines

und weißes Krystallglas; jedoch auch farbige Gläser

werden durch Gravirung, in diesem Falle meist in

Verbindung mit Schnittvergoldung verziert. Das

Museum schlesischer Altertümer besitzt eine Anzahl

Schüsseln, Compotieren und Schmuckschalen aus

herrlichem, opalfarbigein Glase, welche mit einem

im Maßstab und der Zeichnung sehr gelungenen

Ornament dekorirt sind. Kol. Nr. 783. 89. a~c Vgl.

Fig. 15.

DIE SCHLESISCHE GLASINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.

findet sich auch die Benennung Kugler. Immer je-

doch wird ein strenger Unterschied zwischen dem

Glasschleifer und dem Glasschneider gemacht.

Die Verzierung durch Schleifarbeit an den

Hohlgläsern besteht, abgesehen von den groben

Arbeiten (wie Absprengen der Kappen, Ebnen der

Ränder und Böden), im Einschneiden von Strichen

und flachgewölbten Kreisen oder Ovalen (Kugeln),

Sternen und Rosetten, welche aus strichförmigen

und ovalen Elementen zusammengesetzt sind (Ku-

gel- und Sternschliff). Vgl. Fig. 12. Dazu tritt die

sogenannte Muschelarbeit oder ausgemöschelte Arbeit,

bestehend in dem Brechen der runden Gefäßflächen

in eckige Kanten, welche mit halbkreisförmigen oder

muschelförmigen Abschlüssen in die gekrümmten

Flächen übergeführt werden. Häufig tritt hierbei

eine Vergoldung der

. \

Schnittflächen, der

Ränder u. s. w. hinzu.

Der Glasschnitt

oder die Glasgravi-

rung verwandte zu

ihren Darstellungen

teils ornamentale,

teils figürliche Mo-

tive. Das Ornament

trägt den Zeitcha-

rakter, also die For-

men der Spätrenais-

sance und das Ba-

rock, im 18. Jahr-

hundert des Ro-

koko. Vgl. Fig. 13.

Die Zeichnung des Ornaments ist durch die Technik

des Glasschnitts beinflusst. Auch hat die Wahl des

Dargestellten den gerade herrschenden Moderich-

tungen ihren Tribut gezollt. Nicht wenige Gläser

finden sich mit chinesischen oder chinesisch sein

sollenden Scenen. Die Vorliebe für solche Chinoi-

serien entwickelte sich mit der Verbreitung des

chinesischen Porzellans und dem Aufkommen seiner

Nachahmung in Fayence, der sogenannten Delfter

Ware. Bei der Bildung von Umrahmungen für die

Darstellungen sind der Textilkunst entnommende

hängende Motive, namentliche lambrequinartige

Formen sehr häufig (Fig. 14); ebenso oft finden sich

die Muschel und Gitterwerk verwendet.

Neben dem Ornament sind Wappen, Inschriften

und genreartige oder allegorische Scenen am meisten

beliebt, jedoch auch die Landschaft, bis zur Dar-

stellung ganzer Städte, liefert oft gewählte Vorwürfe.

Fig. 14. Einzelheit von einem geschnittenen Glase.

Am häufigsten erscheint unter den Landschaften

das Riesengebirge mit seinen hervorragenden Bergen

und den Hauptorten, namentlich Warmbrunn und

Hirschberg. Diese Art von Gläsern war ungemein

beliebt; sie findet sich in guter und in ganz hand-

werksmäßiger Ausführung. Auch Zeitereignisse und

berühmte Persönlichkeiten gaben häufig Veranlassung

zu Darstellungen. An Porträts finden sich Kaiser

Leopold, Karl VI., König Karl XII. von Schweden.

Die Kriege des 18. Jahrhunderts, der spanische

Erbfolgekrieg (No. 649 im Mus. schles. Altert, mit

der Aufschrift: Triumph et Carolus Victor) und die

um den Besitz Schlesiens zwischen Österreich und

Preußen geführten Kriege lassen die Schlachten, die

zeitgenössischen Helden und je nach der Persönlich-

keit des Verfertigers eine Parteinahme für die eine

oder andere Seite,

oft genug auch den

Wunsch nach Frie-

den erkennen. Das

Figürliche steht

nicht immer auf

gleicher Höhe der

Behandlung; es sind

stets nur die aller-

ersten Meister ihres

Fachs gewesen,

welche sich dieser

die höchste Ge-

schicklichkeit erfor-

dernden Aufgabe mit

Glück entledigten.

Vgl. Taf. 2.

Weit seltener als die Gläser mit eingravirten,

also vertieften Darstellungen finden sich solche mit

erhabener Arbeit. Dies erklärt sich durch das viel

mühsamere und schwierigere Verfahren, welches ein

vollständiges Ausschleifen und Poliren des Grundes

bedingt. Die Technik ist jene, wie sie meist die in

Bergkrystall geschnittenen Gefäße und auch die so-

genannten Hedwigsgläser zeigen. Das Material zu

den geschnittenen Gläsern ist in der Regel ein reines

und weißes Krystallglas; jedoch auch farbige Gläser

werden durch Gravirung, in diesem Falle meist in

Verbindung mit Schnittvergoldung verziert. Das

Museum schlesischer Altertümer besitzt eine Anzahl

Schüsseln, Compotieren und Schmuckschalen aus

herrlichem, opalfarbigein Glase, welche mit einem

im Maßstab und der Zeichnung sehr gelungenen

Ornament dekorirt sind. Kol. Nr. 783. 89. a~c Vgl.

Fig. 15.