DIE SCHLESISCHE GLÄSINDUSTRIE FRÜHERER ZEITEN.

81

In Schreiberhau wurden Gläser bis zu dem

Preise von hundert Thalern geschliffen.]) Der Ge-

sandte der Vereinigten Staaten von Nordamerika in

Berlin, John Quincy Adams, welcher um die Wende

des 18. Jahrhunderts Schlesien bereiste und mit

großer Voreingenommenheit für die englischen Ar-

beiten dieser Art die böhmischen und schlesischen

Glasgravirungen (welch' letztere er allerdings nur

in der Periode des Verfalls sah) kritisirte, bewun-

derte bei einem Warmbrunner Glashändler einen

großen Pokal mit einer eingravirten Landschaft, „die

sehr schön ausgeführt war, obgleich die Arbeit

mehr als hundert Jahre zählte." 2)

Uralt und durch Zeugnisse aus zwei Jahrhun-

derten zu belegen ist der Wettstreit zwischen dem

böhmischen und schlesischen Glase. Es würde zu

weit führen, hier alle Aussprüche zu verzeichnen,

welche für das eine oder das andere Partei er-

greifen.

Treffend ist dieses Verhältnis in dem interes-

santen Buche: „Kultur- und Sittengeschichte Schle-

siens in vertrauten Briefen eines dem.Tode Ent-

gegensehenden" 3) wiedergegeben. „Die Böhmen

rivalisiren überwiegend sowohl in Schönheit als

Wohlfeilheit der Glasarbeiten mit den Schlesiern".

Nachdem der Verfasser dann die Bedeutung und

1) Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil des

schlesischen Gebirges und der Grafschaft Glatz, anonym.,

s. a. S. 155; ferner 0. F. ßoiiquoi, Reise nach dem Zackel-

fall, Fortsetzung meiner Briefe über einen Theil des schlesi-

schen Gebirges als Beilage zur Btwzlauer Monatsschrift S. 75ff.

2) John Quincy Adams, Briefe über Schlesien, geschrie-

ben auf einer Reise 1800, übersetzt von F. G. Friese mit

Anmerk. v. Zimmermann, Breslau 1800. S. G9, 125.

3) Schlesische Zustände im ersten Jahrhundert der

preußischen Herrschaft. Breslau 1840. S. 201.

Vollkommenheit der böhmischen Hütte zu Neuwald

(gräflich Harrachschen Hütte zu Neuwelt) gerühmt

und sie ein zweites Choisy-le-Roi genannt, fährt er

fort: „So etwas werden sie in Schlesien nicht ge-

sehen haben", heißt es hier bei Vorzeigung eines

Probestückes, und bei einem Glaswarenhändler in

Warmbrunn kann man dagegen hören: „Dergleichen

können die Böhmen nicht liefern."

Leider verbietet der Raum, auf die neuere Zeit

einzugehen. Der Bedeutung der Josephinenhütte

für die Wiederentdeckung der alten Glastechniken

ist bereits gedacht worden. Neben diesem, stets im

besten Sinne geleiteten Etablissement ist die künst-

lerische Seite der Glasveredelung namentlich durch

F. Beehrt in Petersdorf gepflegt worden. Ich er-

innere nur an die Nächbildungen der durch Pro-

fessor Reuleaux nach Deutschland gebrachten in-

dischen Gläser mit eigenartiger Verzierung durch

Schliff, Schmelzmalerei und Vergoldung; ferner an

die in eine Montirung von vergoldetem Bronzedraht

eingeblasenen Gefäße. Dass in der Glasschleiferei

und Glasgravirung auch gegenwärtig noch ganz

Hervorragendes geleistet wird, hat die schlesische

Industrie bei Gelegenheit der seitens der Provinz

dem damaligen kronprinzlichen Paar zur silbernen

Hochzeit zum Geschenk gemachten Tafelausstattung

bewiesen, ebenso bei der Herstellung von Trinkge-

fäßen für den Gebrauch des Prinzen Wilhelm, des

jetzigen deutschen Kaisers. Unerreichbar schön im

Figurenschliff ist ein erst kürzlich fertig gewordenes

Trinkservice für den Grafen Tschirschky-Renard, ein

Werk des noch lebenden Glasgraveurs Heinrich

Fischer, welchem sich an Geschicklichkeit kein

zweiter in Deutschland, ja vielleicht auf dem Kon-

tinent an die Seite stellen kann.

Kunstgewerljeblatt. N. F. II.

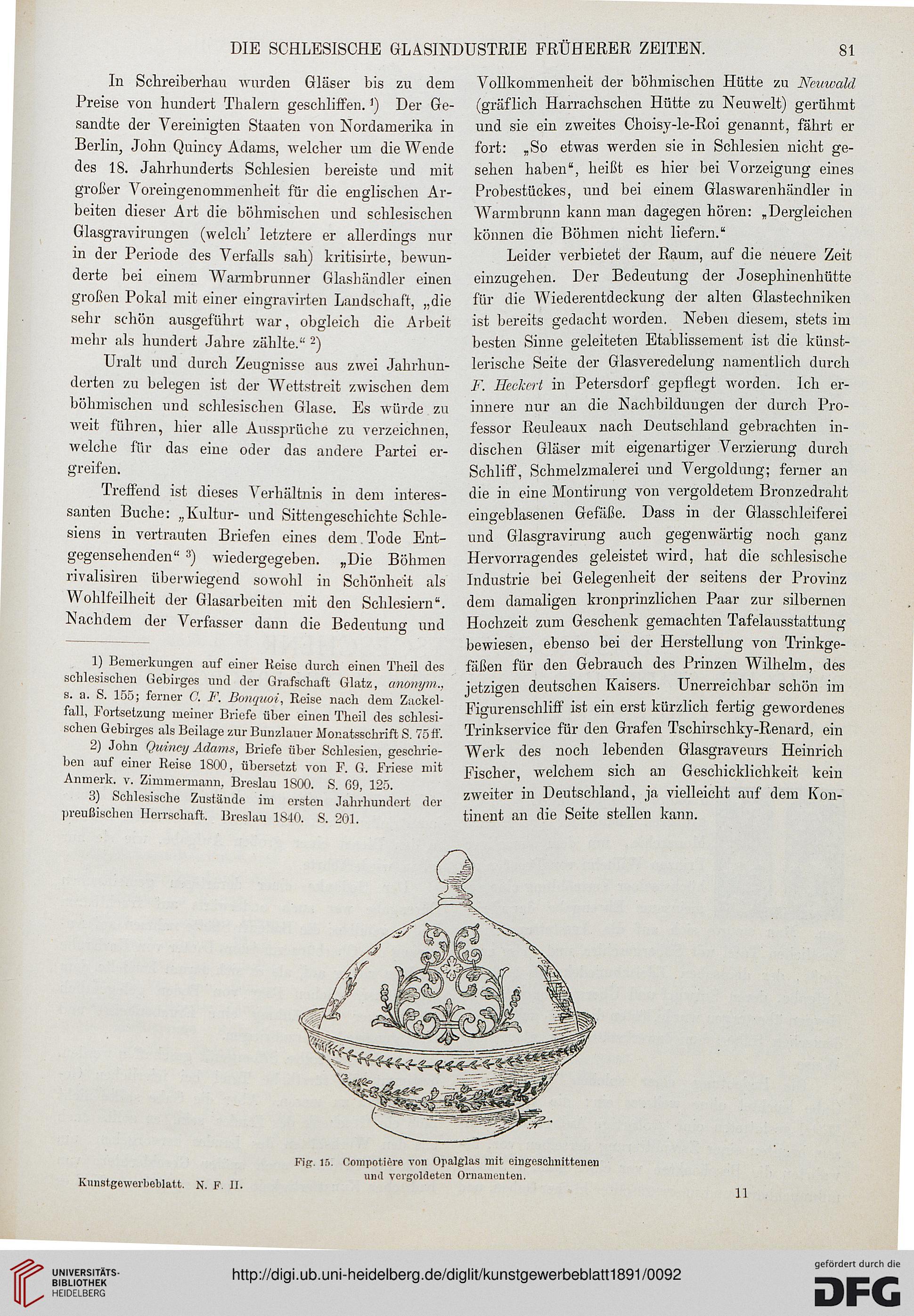

Fig. ir>. Oompotiere von Opalglas mit eingeschnittenen

und vergoldeten Ornamenten.

11

81

In Schreiberhau wurden Gläser bis zu dem

Preise von hundert Thalern geschliffen.]) Der Ge-

sandte der Vereinigten Staaten von Nordamerika in

Berlin, John Quincy Adams, welcher um die Wende

des 18. Jahrhunderts Schlesien bereiste und mit

großer Voreingenommenheit für die englischen Ar-

beiten dieser Art die böhmischen und schlesischen

Glasgravirungen (welch' letztere er allerdings nur

in der Periode des Verfalls sah) kritisirte, bewun-

derte bei einem Warmbrunner Glashändler einen

großen Pokal mit einer eingravirten Landschaft, „die

sehr schön ausgeführt war, obgleich die Arbeit

mehr als hundert Jahre zählte." 2)

Uralt und durch Zeugnisse aus zwei Jahrhun-

derten zu belegen ist der Wettstreit zwischen dem

böhmischen und schlesischen Glase. Es würde zu

weit führen, hier alle Aussprüche zu verzeichnen,

welche für das eine oder das andere Partei er-

greifen.

Treffend ist dieses Verhältnis in dem interes-

santen Buche: „Kultur- und Sittengeschichte Schle-

siens in vertrauten Briefen eines dem.Tode Ent-

gegensehenden" 3) wiedergegeben. „Die Böhmen

rivalisiren überwiegend sowohl in Schönheit als

Wohlfeilheit der Glasarbeiten mit den Schlesiern".

Nachdem der Verfasser dann die Bedeutung und

1) Bemerkungen auf einer Reise durch einen Theil des

schlesischen Gebirges und der Grafschaft Glatz, anonym.,

s. a. S. 155; ferner 0. F. ßoiiquoi, Reise nach dem Zackel-

fall, Fortsetzung meiner Briefe über einen Theil des schlesi-

schen Gebirges als Beilage zur Btwzlauer Monatsschrift S. 75ff.

2) John Quincy Adams, Briefe über Schlesien, geschrie-

ben auf einer Reise 1800, übersetzt von F. G. Friese mit

Anmerk. v. Zimmermann, Breslau 1800. S. G9, 125.

3) Schlesische Zustände im ersten Jahrhundert der

preußischen Herrschaft. Breslau 1840. S. 201.

Vollkommenheit der böhmischen Hütte zu Neuwald

(gräflich Harrachschen Hütte zu Neuwelt) gerühmt

und sie ein zweites Choisy-le-Roi genannt, fährt er

fort: „So etwas werden sie in Schlesien nicht ge-

sehen haben", heißt es hier bei Vorzeigung eines

Probestückes, und bei einem Glaswarenhändler in

Warmbrunn kann man dagegen hören: „Dergleichen

können die Böhmen nicht liefern."

Leider verbietet der Raum, auf die neuere Zeit

einzugehen. Der Bedeutung der Josephinenhütte

für die Wiederentdeckung der alten Glastechniken

ist bereits gedacht worden. Neben diesem, stets im

besten Sinne geleiteten Etablissement ist die künst-

lerische Seite der Glasveredelung namentlich durch

F. Beehrt in Petersdorf gepflegt worden. Ich er-

innere nur an die Nächbildungen der durch Pro-

fessor Reuleaux nach Deutschland gebrachten in-

dischen Gläser mit eigenartiger Verzierung durch

Schliff, Schmelzmalerei und Vergoldung; ferner an

die in eine Montirung von vergoldetem Bronzedraht

eingeblasenen Gefäße. Dass in der Glasschleiferei

und Glasgravirung auch gegenwärtig noch ganz

Hervorragendes geleistet wird, hat die schlesische

Industrie bei Gelegenheit der seitens der Provinz

dem damaligen kronprinzlichen Paar zur silbernen

Hochzeit zum Geschenk gemachten Tafelausstattung

bewiesen, ebenso bei der Herstellung von Trinkge-

fäßen für den Gebrauch des Prinzen Wilhelm, des

jetzigen deutschen Kaisers. Unerreichbar schön im

Figurenschliff ist ein erst kürzlich fertig gewordenes

Trinkservice für den Grafen Tschirschky-Renard, ein

Werk des noch lebenden Glasgraveurs Heinrich

Fischer, welchem sich an Geschicklichkeit kein

zweiter in Deutschland, ja vielleicht auf dem Kon-

tinent an die Seite stellen kann.

Kunstgewerljeblatt. N. F. II.

Fig. ir>. Oompotiere von Opalglas mit eingeschnittenen

und vergoldeten Ornamenten.

11