DIE FÄCHERAUSSTELLUNG IN KARLSRUHE.

153

Wirkung und eine sehr geschickte Raunieinteilung.

-Besonders schön hinsichtlich dieser beiden genann-

ten Punkte ist einer der Sammlung G. J. Rosenberg,

ganz mit chinesischen Motiven dekorirt, und zwei

mit mythologischen Medaillons, worunter der eine im

Stile von Albani. Dann aus der Sammlung Vitz-

thum zwei hervorragende Stücke mit einer Apo-

theose Ludwigs XIV. im Stile von Le Brun und einer

Darstellung aus der Geschichte der Juden in dem-

selben Stile.

tigen Holländer der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

gemalt, eine Haupt- und Staatsaktion, die, ohnehin

kaum recht für die Dekoration eines Fächers geeig-

net, auch nicht allzuviel Eingehen auf die eigenar-

tige künstlerische Anforderung eines solchen verrät.

Dann verschiedene Blätter der Sammlung Rosenberg

mit den damals so sehr beliebten allegorischen und

mythologischen Scenen, offenbar italienischer Her-

kunft nach Motiven von Raffael im Stile der Eklek-

tiker des 17 —18. Jahrhunderts. Auch fertige Fächer

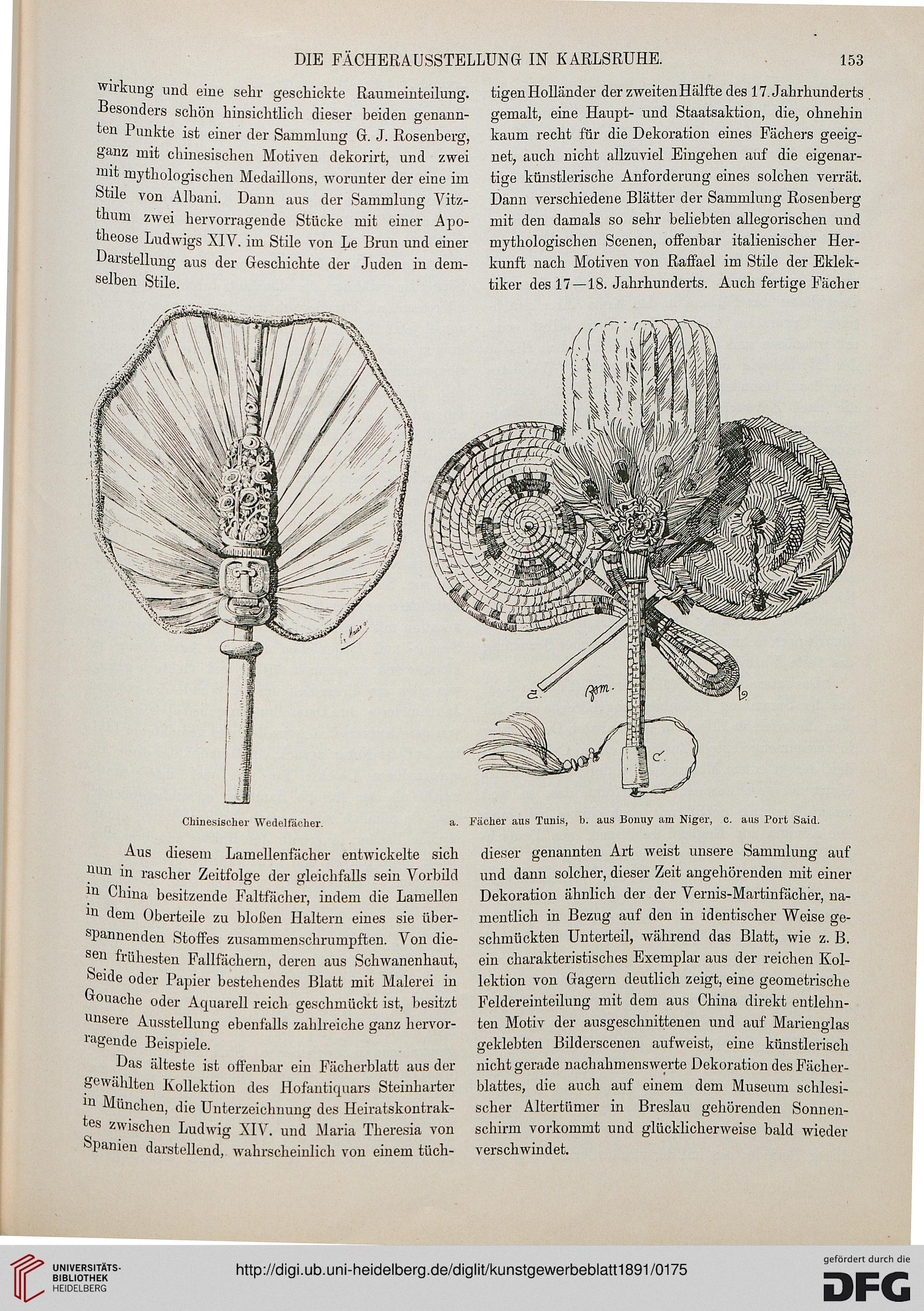

Chinesischer Wedelfächer. a.

Aus diesem Lamellenfächer entwickelte sich

nun in rascher Zeitfolge der gleichfalls sein Vorbild

m China besitzende Faltfächer, indem die Lamellen

m dem Oberteile zu bloßen Haltern eines sie über-

spannenden Stoffes zusammenschrumpften. Von die-

sen frühesten Fallfächern, deren aus Schwanenhaut,

Seide oder Papier bestehendes Blatt mit Malerei in

Gouache oder Aquarell reich geschmückt ist, besitzt

unsere Ausstellung ebenfalls zahlreiche ganz hervor-

ragende Beispiele.

Das älteste ist offenbar ein Fächerblatt aus der

gewählten Kollektion des Hofantiquars Steinharter

111 München, die Unterzeichnung des Heiratskontrak-

tes zwischen Ludwig XIV. und Maria Theresia von

Timmen darstellend, wahrscheinlich von einem tüch-

Fächer aus Tunis, b. aus Bonuy am Niger, c. aus Tort Said.

dieser genannten Art weist unsere Sammlung auf

und dann solcher, dieser Zeit angehörenden mit einer

Dekoration ähnlich der der Vernis-Martinfächer, na-

mentlich in Bezug auf den in identischer Weise ge-

schmückten Unterteil, während das Blatt, wie z. B.

ein charakteristisches Exemplar aus der reichen Kol-

lektion von Gagern deutlich zeigt, eine geometrische

Feldereinteilung mit dem aus China direkt entlehn-

ten Motiv der ausgeschnittenen und auf Marienglas

geklebten Bilderscencn aufweist, eine künstlerisch

nicht gerade nachahmenswerte Dekoration des Fächer-

blattes, die auch auf einem dem Museum schlesi-

scher Altertümer in Breslau gehörenden Sonnen-

schirm vorkommt und glücklicherweise bald wieder

verschwindet.

153

Wirkung und eine sehr geschickte Raunieinteilung.

-Besonders schön hinsichtlich dieser beiden genann-

ten Punkte ist einer der Sammlung G. J. Rosenberg,

ganz mit chinesischen Motiven dekorirt, und zwei

mit mythologischen Medaillons, worunter der eine im

Stile von Albani. Dann aus der Sammlung Vitz-

thum zwei hervorragende Stücke mit einer Apo-

theose Ludwigs XIV. im Stile von Le Brun und einer

Darstellung aus der Geschichte der Juden in dem-

selben Stile.

tigen Holländer der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

gemalt, eine Haupt- und Staatsaktion, die, ohnehin

kaum recht für die Dekoration eines Fächers geeig-

net, auch nicht allzuviel Eingehen auf die eigenar-

tige künstlerische Anforderung eines solchen verrät.

Dann verschiedene Blätter der Sammlung Rosenberg

mit den damals so sehr beliebten allegorischen und

mythologischen Scenen, offenbar italienischer Her-

kunft nach Motiven von Raffael im Stile der Eklek-

tiker des 17 —18. Jahrhunderts. Auch fertige Fächer

Chinesischer Wedelfächer. a.

Aus diesem Lamellenfächer entwickelte sich

nun in rascher Zeitfolge der gleichfalls sein Vorbild

m China besitzende Faltfächer, indem die Lamellen

m dem Oberteile zu bloßen Haltern eines sie über-

spannenden Stoffes zusammenschrumpften. Von die-

sen frühesten Fallfächern, deren aus Schwanenhaut,

Seide oder Papier bestehendes Blatt mit Malerei in

Gouache oder Aquarell reich geschmückt ist, besitzt

unsere Ausstellung ebenfalls zahlreiche ganz hervor-

ragende Beispiele.

Das älteste ist offenbar ein Fächerblatt aus der

gewählten Kollektion des Hofantiquars Steinharter

111 München, die Unterzeichnung des Heiratskontrak-

tes zwischen Ludwig XIV. und Maria Theresia von

Timmen darstellend, wahrscheinlich von einem tüch-

Fächer aus Tunis, b. aus Bonuy am Niger, c. aus Tort Said.

dieser genannten Art weist unsere Sammlung auf

und dann solcher, dieser Zeit angehörenden mit einer

Dekoration ähnlich der der Vernis-Martinfächer, na-

mentlich in Bezug auf den in identischer Weise ge-

schmückten Unterteil, während das Blatt, wie z. B.

ein charakteristisches Exemplar aus der reichen Kol-

lektion von Gagern deutlich zeigt, eine geometrische

Feldereinteilung mit dem aus China direkt entlehn-

ten Motiv der ausgeschnittenen und auf Marienglas

geklebten Bilderscencn aufweist, eine künstlerisch

nicht gerade nachahmenswerte Dekoration des Fächer-

blattes, die auch auf einem dem Museum schlesi-

scher Altertümer in Breslau gehörenden Sonnen-

schirm vorkommt und glücklicherweise bald wieder

verschwindet.