DiekleineAus-

stellungvonStob-

wasserarbeiten

aus dem Besitz

des Herrn Hans

Stobwasser, die

in diesem Som-

mer im Berliner

Kunstgewerbe-

museum statt-

fand, bot die

willkommene

Gelegenheit, von

den Arbeiten und

den Schicksalen

der Berliner

Stobwasser-Ma-

nufaktur eine ge-

nauere Vorstel-

lungzugewinnen.

Aufzeichnungen

und Papiere aus

dem Besitz der

Familie vermittel-

ten die Hauptda-

ten derGeschich-

te des Hauses.

Die Gründungs-

geschichte sowohl der Braunschweiger wie der Berliner

Fabrik bildet einen wertvollen Beitrag zum Bilde des

fürstlichen Monopol- und Privilegienwesens, wie es ja

aus der Geschichte der deutschen Porzellan- und Fa-

yencefabriken des 18. Jahrhunderts genügend bekannt ist.

Zwei um die deutsche Kunstindustrie hochverdiente

Fürsten standen als Schützer und Förderer über den An-

fängen der beiden Unternehmen. In Braunschweig der

als Gründer der Fürstenberger Porzellanfabrik bekannte

Herzog Carl 1. und in Berlin Friedrich der Große. Im

Jahre 1763 veranlaßte Herzog Carl den Lackfabrikanten

Joh. Siegmund Stobwasser aus Hof zur Errichtung einer

Lackierfabrik in Braunschweig (18. Mai). Joh. Sieg-

mund war im Jahre 1717 in Lobenstein im Vogtlande als

Sohn eines Glasers geboren; der Großvater Georg Stob-

wasser war aus Böhmen bei der Vertreibung der pro-

testantischen Hussiten 1620 ins Vogtland eingewandert.

Die ganze spätere Zeit daher blieben denn auch die

Stobwassers gläubige Anhänger der böhmischen Brüder-

gemeinde; so erklärt sich auch ihre spätere Familien-

verbindung mit der gleichfalls zu den Brüdern gehören-

den Familie des berühmten Kunsttischlers David Roentgen.

Gerade diese Brüderfamilien haben neben den Hugenotten

durch ihren Gewerbefleiß zu der Blüte des deutschen

Handwerks im 18. Jahrhundert beigetragen. Ursprünglich

Glaser wie sein Vater legte Joh. Siegmund im Jahre 1755

eine Lackierwarenfabrik in Lobenstein an, wo er zu-

sammen mit seinem Sohn, dem 1740 geborenen Joh.

Heinrich, vornehmlich einfache Dosen, Stöcke und

Becher für das Militär fertigte. Die ganze Familie, auch

Frau und Töchter nahmen an den Arbeiten teil, die dann

von Vater und

Sohn auf den

Märkten und in

den Feldlagern

verkauft wurden.

Auch in Braun-

schweig, wo sich

die Stobwasser

mit einer blumen-

gemalten Tisch-

platte beim Her-

zog empfahlen,

pflegten sie wohl

zunächst mehr

die Lackierung

von Gebrauchs-

gerät, so — wie

aus einem Privi-

leg vom 21. Mai

1764 erhellt —

die Überziehung

der Patronen-

taschen, Flinten,

Riemen und Ge-

wehrschäfte des

Leibregiments.

Ein Privileg Her-

zog Carls vom

Jahre 1771 verbietet nun den Musketieren Prevot und

Mellot — offenbar Franzosen — zu Gunsten Stobwassers

das Lackieren; ein anderer Musketier des Leibregiments

dagegen, Jean G u 6 r i n , Vernisseur aus C16rmont

in A'gönne trat in die Stobwassersche Fabrik ein; eine

Arbeit dieses Künstlers, eine viereckige Dose mit der

Goldinschrift: „Jean Guerin Vernisseur Brunsvic“ besitzt

das Braunschweiger Städtische Museum. Diese Umstände

lassen darauf schließen, daß die Stobwassersche Lack-

malerei wenigstens in ihren Anfängen mit der franzö-

sischen Lackierkunst, die von den Erfindern, den Ge-

brüdern (Vernis) Martin, ihren Namen hatte, in Berührung

steht. Georg Siegmund Stobwasser starb im Jahre 1776.

Sein Sohn Joh. Heinrich brachte das Braunschweiger

Institut zur glänzendsten Blüte. Eine große Zahl von Erzeug-

nissen, neben Dosen auch kleine Möbel, Tee- und Kaffee-

geschirr, Tabletts usw. besitzt das Braunschweiger Städtische

Museum. Im Jahre 1810 übergibt Joh. Heinrich die

Fabrik, der inzwischen eine Reihe von Konkurrenten —

W. Stockmann & Co., Ludwig Kragehus in Braunschweig,

Evers in Wolfenbuttel — erwachsen waren, seinem Sohne

Christian Heinrich. Dieser verkaufte sie 1832 an die

Fi^rna Meyer & Wried; im Jahre 1856 wurde die Dosen-

fabrikation eingestellt.

Die Filiale der Stobwasserschen Lackierfabrik in

Berlin, die den Mittelpunkt dieser Ausführungen bildet,

wurde begründet durch den genannten Vernisseur Jean

Guerin aus Cl£rmont in Argonne, der im Jahre 1767

eine Tochter Joh. Siegmund Stobwassers geheiratet hatte.

Bereits im Jahre 1766 hatte Friedrich der Große den

Lackierer Sebastian Chevalier, einen Franzosen,

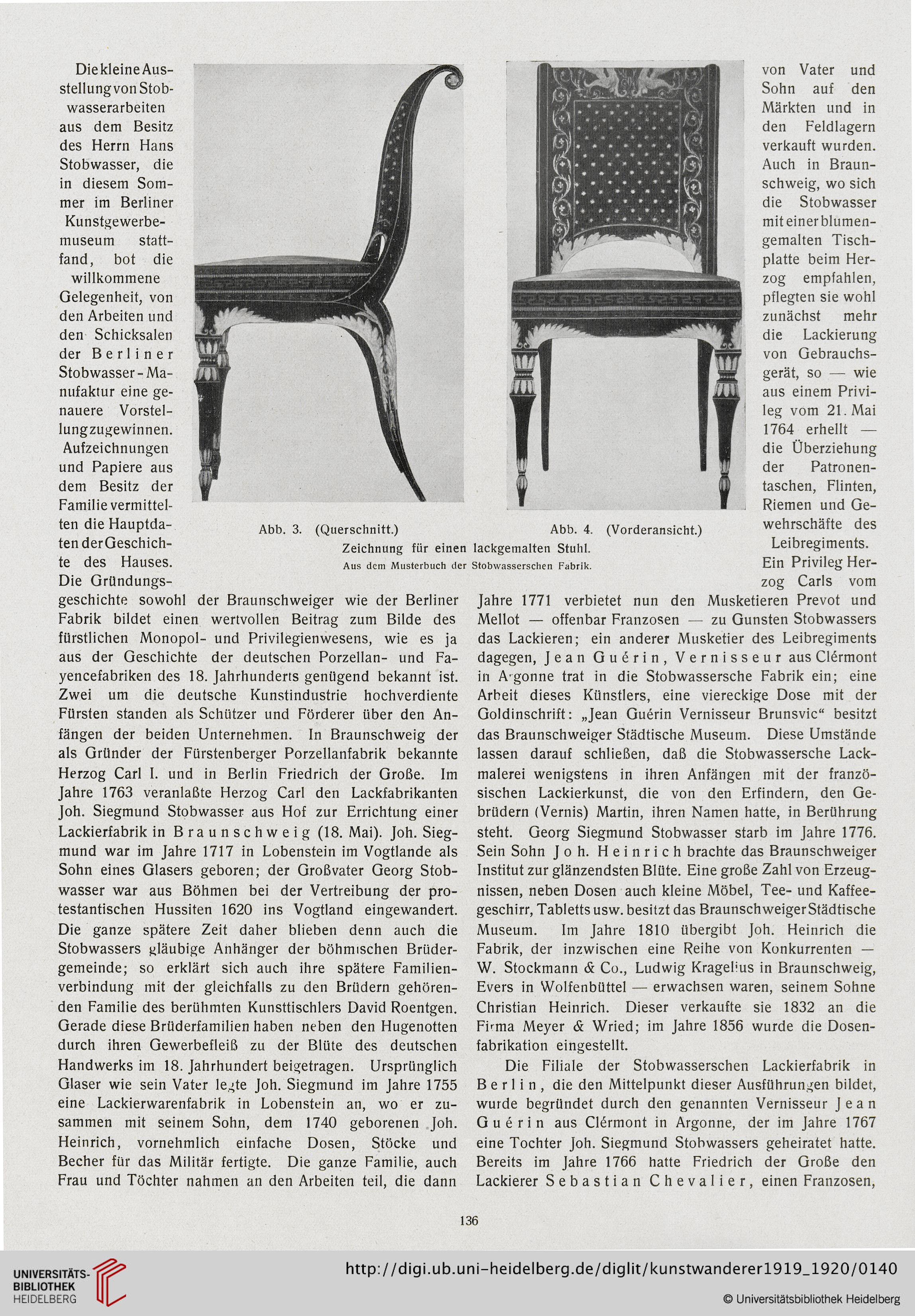

Abb. 3. (Querschnitt.)

Abb. 4.

Zeichnung für einen lackgemalten Stuhl.

Aus dem Musterbuch der Stobwasserschen Fabrik.

136

stellungvonStob-

wasserarbeiten

aus dem Besitz

des Herrn Hans

Stobwasser, die

in diesem Som-

mer im Berliner

Kunstgewerbe-

museum statt-

fand, bot die

willkommene

Gelegenheit, von

den Arbeiten und

den Schicksalen

der Berliner

Stobwasser-Ma-

nufaktur eine ge-

nauere Vorstel-

lungzugewinnen.

Aufzeichnungen

und Papiere aus

dem Besitz der

Familie vermittel-

ten die Hauptda-

ten derGeschich-

te des Hauses.

Die Gründungs-

geschichte sowohl der Braunschweiger wie der Berliner

Fabrik bildet einen wertvollen Beitrag zum Bilde des

fürstlichen Monopol- und Privilegienwesens, wie es ja

aus der Geschichte der deutschen Porzellan- und Fa-

yencefabriken des 18. Jahrhunderts genügend bekannt ist.

Zwei um die deutsche Kunstindustrie hochverdiente

Fürsten standen als Schützer und Förderer über den An-

fängen der beiden Unternehmen. In Braunschweig der

als Gründer der Fürstenberger Porzellanfabrik bekannte

Herzog Carl 1. und in Berlin Friedrich der Große. Im

Jahre 1763 veranlaßte Herzog Carl den Lackfabrikanten

Joh. Siegmund Stobwasser aus Hof zur Errichtung einer

Lackierfabrik in Braunschweig (18. Mai). Joh. Sieg-

mund war im Jahre 1717 in Lobenstein im Vogtlande als

Sohn eines Glasers geboren; der Großvater Georg Stob-

wasser war aus Böhmen bei der Vertreibung der pro-

testantischen Hussiten 1620 ins Vogtland eingewandert.

Die ganze spätere Zeit daher blieben denn auch die

Stobwassers gläubige Anhänger der böhmischen Brüder-

gemeinde; so erklärt sich auch ihre spätere Familien-

verbindung mit der gleichfalls zu den Brüdern gehören-

den Familie des berühmten Kunsttischlers David Roentgen.

Gerade diese Brüderfamilien haben neben den Hugenotten

durch ihren Gewerbefleiß zu der Blüte des deutschen

Handwerks im 18. Jahrhundert beigetragen. Ursprünglich

Glaser wie sein Vater legte Joh. Siegmund im Jahre 1755

eine Lackierwarenfabrik in Lobenstein an, wo er zu-

sammen mit seinem Sohn, dem 1740 geborenen Joh.

Heinrich, vornehmlich einfache Dosen, Stöcke und

Becher für das Militär fertigte. Die ganze Familie, auch

Frau und Töchter nahmen an den Arbeiten teil, die dann

von Vater und

Sohn auf den

Märkten und in

den Feldlagern

verkauft wurden.

Auch in Braun-

schweig, wo sich

die Stobwasser

mit einer blumen-

gemalten Tisch-

platte beim Her-

zog empfahlen,

pflegten sie wohl

zunächst mehr

die Lackierung

von Gebrauchs-

gerät, so — wie

aus einem Privi-

leg vom 21. Mai

1764 erhellt —

die Überziehung

der Patronen-

taschen, Flinten,

Riemen und Ge-

wehrschäfte des

Leibregiments.

Ein Privileg Her-

zog Carls vom

Jahre 1771 verbietet nun den Musketieren Prevot und

Mellot — offenbar Franzosen — zu Gunsten Stobwassers

das Lackieren; ein anderer Musketier des Leibregiments

dagegen, Jean G u 6 r i n , Vernisseur aus C16rmont

in A'gönne trat in die Stobwassersche Fabrik ein; eine

Arbeit dieses Künstlers, eine viereckige Dose mit der

Goldinschrift: „Jean Guerin Vernisseur Brunsvic“ besitzt

das Braunschweiger Städtische Museum. Diese Umstände

lassen darauf schließen, daß die Stobwassersche Lack-

malerei wenigstens in ihren Anfängen mit der franzö-

sischen Lackierkunst, die von den Erfindern, den Ge-

brüdern (Vernis) Martin, ihren Namen hatte, in Berührung

steht. Georg Siegmund Stobwasser starb im Jahre 1776.

Sein Sohn Joh. Heinrich brachte das Braunschweiger

Institut zur glänzendsten Blüte. Eine große Zahl von Erzeug-

nissen, neben Dosen auch kleine Möbel, Tee- und Kaffee-

geschirr, Tabletts usw. besitzt das Braunschweiger Städtische

Museum. Im Jahre 1810 übergibt Joh. Heinrich die

Fabrik, der inzwischen eine Reihe von Konkurrenten —

W. Stockmann & Co., Ludwig Kragehus in Braunschweig,

Evers in Wolfenbuttel — erwachsen waren, seinem Sohne

Christian Heinrich. Dieser verkaufte sie 1832 an die

Fi^rna Meyer & Wried; im Jahre 1856 wurde die Dosen-

fabrikation eingestellt.

Die Filiale der Stobwasserschen Lackierfabrik in

Berlin, die den Mittelpunkt dieser Ausführungen bildet,

wurde begründet durch den genannten Vernisseur Jean

Guerin aus Cl£rmont in Argonne, der im Jahre 1767

eine Tochter Joh. Siegmund Stobwassers geheiratet hatte.

Bereits im Jahre 1766 hatte Friedrich der Große den

Lackierer Sebastian Chevalier, einen Franzosen,

Abb. 3. (Querschnitt.)

Abb. 4.

Zeichnung für einen lackgemalten Stuhl.

Aus dem Musterbuch der Stobwasserschen Fabrik.

136