Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 1.1919/20

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0139

DOI Heft:

1. Dezemberheft

DOI Artikel:Schmitz, Hermann: Deutsche Lackmalereien der Biedermeierzeit, [1]: die Manufaktur von Stobwasser in Berlin

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0139

Deutfebe tackmalcccien der BiedecmeiecEeit

Die Manufaktur uon Stobtuaflet? in Berlin

oon

ficcmann Scf)trufc)

Zum vollständigen Bilde der Einrichtung eines deut-

schen Zimmers der Biedermeierzeit gehören not-

wendig die Gegenstände in Lackmalerei. Wie die glatten

Mahagoni- und Birkenmöbel, wie die Papiertapeten, die

Kattun- und Tüllgardinen, wie die Decken, Läufer und

Kaminschirme in Kanevasstickerei, wie geschliffene Über-

fanggläser, Gußeisen- und Steingutgeschirr so zählen die

lackgemalten Holz-, Blech- und Papiermach6sachen

zu den Eigentümlichkeiten dieser Epoche. Auch die

Ausbildung und Blüte dieses Kunstzweiges hängt, analog

der Entwickelung der übrigen genannten Gattungen, ganz

eigentlich mit der Richtung

des Biedermeier auf Sparsam-

keit, auf Ersatz kostspieliger

Stoffe durch billigere Mate-

rialien zusammen. Schlichte

Politur tritt an Stelle der

Einlegearbeit, der kunst-

vollen Furniere und der

Schnitzerei bei den Möbeln,

Papier an Stelle der Seide

und Gobelins als Wandbe-

kleidung, Kanevasstickerei er-

setzt die Savonnerie- Knüpf-

und Wirkteppiche, Steingut

und Biskuitt verdrängten das

Porzellanaus seiner Vormacht-

stellung, Gußeisen die Bronze

usw. Und so tritt auch die

auf die ostasiatischen Lacke

zurückführende Bekleidung

der Möbel mit Relieflack,

mit „Vernis martin“, die

namentlich in Frankreich und

England im 18. Jahrhundert

geblüht hatte, vor der Lack-

malerei zurück. Im letzten

Drittel des 18. Jahrhunderts

beginnt diese in England

und darnach in Deutschland

sich auf andere Gebiete, auf

Dosen und bald auf Haus-

gerät und Zimmerschmuck

aller Art auszudehnen

Der ausgesprochen bürger-

liche Zug, der damals —

nach dem siebenjährigen

Kriege — die Kunst und

Kultur durchdrang und die

äußeren Grundlagen für die

Entwickelung des Klassizis-

mus und seiner Enderscheinung, des Biedermeier, bildet:

dieser hat auch die Blüte der Lackmalerei heraufgeführt

und ihr das Gepräge gegeben. Den Kavalier des Rokoko

können wir uns nur mit der Schnupftabakdose aus Gold,

Email oder auch aus vergoldetem Kupfer von Augsburger

Arbeit vorstellen, zum schnupfenden Bürger der Bieder-

meierzeit gehört dagegen die Dose aus Holz oder Papier-

mache, mit Lack überzogen.

Von den zahlreichen in den letzten Jahrzehnten des

18. und den ersten des 19. Jahrhunderts entstehenden

Lackierfabriken des ln- und Auslandes hat die von Stob-

wasser in Braunschweig

und Berlin den größten Ruf

genossen. Ihre Erzeugnisse

wurden zahlreich in fremde

Länder, auch nach Amerika

ausgeführt. Im Handel und

bei den Sammlern haben bis

heute nur die meist runden

Tabaksdosen als „Stobwasser-

arbeiten“ Beachtung gefun-

den, namentlich von orts-

geschichtlichem Standpunkt

aus. Die weite Zerstreuung

des Materials und die in

den 60 er Jahren einsetzende

Geringschätzung und Beseiti-

gung vieler Erzeugnisse der

Biedermeierepoche haben ein

stärkeres Interesse bisher

verhindern müssen. Wenig-

stens gilt das von den Ar-

beiten der Berliner Fabrik,

deren höchste Blüte gerade

mitten in die Biedermeier-

zeit — um 1810 bis 1840/50 —

fällt. Für das Braunschweiger

Stammhaus, das im letzten

Viertel des 18. Jahrhunderts

seinen Höhepunkt sah, sind

wir durch die Sammeltätigkeit

der Braunschweiger Museen,

namentlich des städtischen

Museums, und durch eine

Arbeit von Christian Scherer

im Braunschweigischen Ma-

gazin von 1900 (Johann

Heinrich Stobwasser und

seine Lackwarenfahrik in

Braunschweig) besser unter-

richtet.

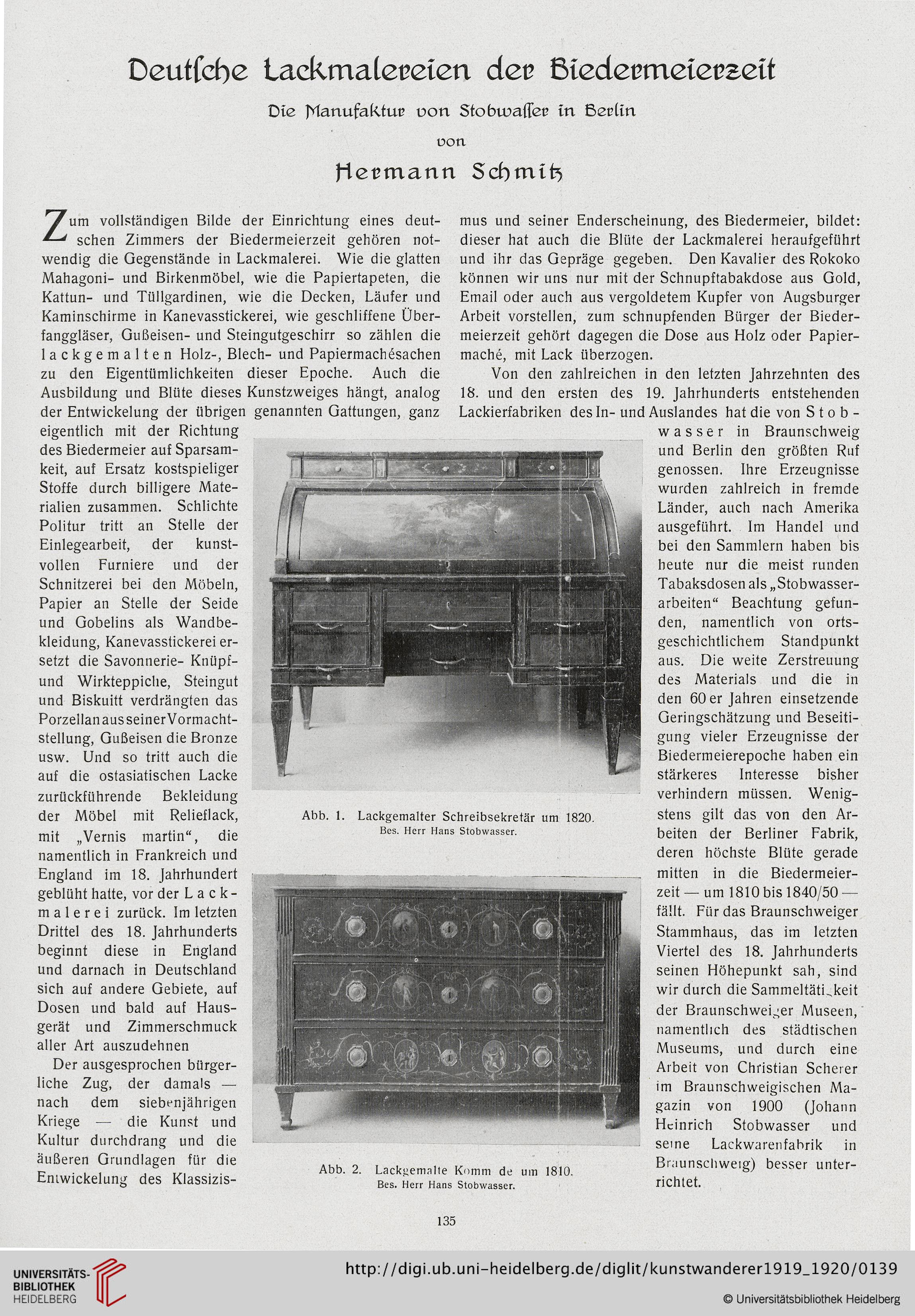

Abb. 1. Lackgemalter Schreibsekretär um 1820.

Bes. Herr Hans Stobwasser.

Abb. 2. Lackgemnlte Komm de um 1810.

Bes. Herr Hans Stobwasser.

135

Die Manufaktur uon Stobtuaflet? in Berlin

oon

ficcmann Scf)trufc)

Zum vollständigen Bilde der Einrichtung eines deut-

schen Zimmers der Biedermeierzeit gehören not-

wendig die Gegenstände in Lackmalerei. Wie die glatten

Mahagoni- und Birkenmöbel, wie die Papiertapeten, die

Kattun- und Tüllgardinen, wie die Decken, Läufer und

Kaminschirme in Kanevasstickerei, wie geschliffene Über-

fanggläser, Gußeisen- und Steingutgeschirr so zählen die

lackgemalten Holz-, Blech- und Papiermach6sachen

zu den Eigentümlichkeiten dieser Epoche. Auch die

Ausbildung und Blüte dieses Kunstzweiges hängt, analog

der Entwickelung der übrigen genannten Gattungen, ganz

eigentlich mit der Richtung

des Biedermeier auf Sparsam-

keit, auf Ersatz kostspieliger

Stoffe durch billigere Mate-

rialien zusammen. Schlichte

Politur tritt an Stelle der

Einlegearbeit, der kunst-

vollen Furniere und der

Schnitzerei bei den Möbeln,

Papier an Stelle der Seide

und Gobelins als Wandbe-

kleidung, Kanevasstickerei er-

setzt die Savonnerie- Knüpf-

und Wirkteppiche, Steingut

und Biskuitt verdrängten das

Porzellanaus seiner Vormacht-

stellung, Gußeisen die Bronze

usw. Und so tritt auch die

auf die ostasiatischen Lacke

zurückführende Bekleidung

der Möbel mit Relieflack,

mit „Vernis martin“, die

namentlich in Frankreich und

England im 18. Jahrhundert

geblüht hatte, vor der Lack-

malerei zurück. Im letzten

Drittel des 18. Jahrhunderts

beginnt diese in England

und darnach in Deutschland

sich auf andere Gebiete, auf

Dosen und bald auf Haus-

gerät und Zimmerschmuck

aller Art auszudehnen

Der ausgesprochen bürger-

liche Zug, der damals —

nach dem siebenjährigen

Kriege — die Kunst und

Kultur durchdrang und die

äußeren Grundlagen für die

Entwickelung des Klassizis-

mus und seiner Enderscheinung, des Biedermeier, bildet:

dieser hat auch die Blüte der Lackmalerei heraufgeführt

und ihr das Gepräge gegeben. Den Kavalier des Rokoko

können wir uns nur mit der Schnupftabakdose aus Gold,

Email oder auch aus vergoldetem Kupfer von Augsburger

Arbeit vorstellen, zum schnupfenden Bürger der Bieder-

meierzeit gehört dagegen die Dose aus Holz oder Papier-

mache, mit Lack überzogen.

Von den zahlreichen in den letzten Jahrzehnten des

18. und den ersten des 19. Jahrhunderts entstehenden

Lackierfabriken des ln- und Auslandes hat die von Stob-

wasser in Braunschweig

und Berlin den größten Ruf

genossen. Ihre Erzeugnisse

wurden zahlreich in fremde

Länder, auch nach Amerika

ausgeführt. Im Handel und

bei den Sammlern haben bis

heute nur die meist runden

Tabaksdosen als „Stobwasser-

arbeiten“ Beachtung gefun-

den, namentlich von orts-

geschichtlichem Standpunkt

aus. Die weite Zerstreuung

des Materials und die in

den 60 er Jahren einsetzende

Geringschätzung und Beseiti-

gung vieler Erzeugnisse der

Biedermeierepoche haben ein

stärkeres Interesse bisher

verhindern müssen. Wenig-

stens gilt das von den Ar-

beiten der Berliner Fabrik,

deren höchste Blüte gerade

mitten in die Biedermeier-

zeit — um 1810 bis 1840/50 —

fällt. Für das Braunschweiger

Stammhaus, das im letzten

Viertel des 18. Jahrhunderts

seinen Höhepunkt sah, sind

wir durch die Sammeltätigkeit

der Braunschweiger Museen,

namentlich des städtischen

Museums, und durch eine

Arbeit von Christian Scherer

im Braunschweigischen Ma-

gazin von 1900 (Johann

Heinrich Stobwasser und

seine Lackwarenfahrik in

Braunschweig) besser unter-

richtet.

Abb. 1. Lackgemalter Schreibsekretär um 1820.

Bes. Herr Hans Stobwasser.

Abb. 2. Lackgemnlte Komm de um 1810.

Bes. Herr Hans Stobwasser.

135