Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 1.1919/20

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0336

DOI issue:

1. Maiheft

DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Württembergische Glas- und Edelsteinschneider, [4]: eine Untersuchung

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0336

UXiettembecgißbe Glas= und 6delftemtcbnetd.ee

Sine Untet?fucbung (Fortsetzung*)

oon

öuftaü 6. Pasaut?ek

\as 19. Jahrhundert hat uns — zumal sich die württem-

bergische Glasfabrikation im Gegensatz zu anderen

Industriezweigen leider zu keiner besonderen Blüte ent-

wickelt hat — auch im

Glasschnitt keine groß-

artigen Überraschungen

beschert, und im Edel-

steinschnitt ist man

auch — wenn man

von den technisch

verwandten Muschel-

Kameen, die vielleicht

mit alten, „aus mörr-

schneggen geschnitte-

nen“ Augsburger' Ar-

beiten des 17. Jahr-

hunderts Zusammen-

hängen mögen und bis

über die Mitte des

19. Jahrhunderts mit

ihren antikisierenden

Köpfen oder Gestalten

meist in Durchschnitts-

manier einer weitver-

breitetenMode entgegen-

kamen— über Wappen-

petschafte, Ringsteine

und Berlocken in

korrekter, aber wenig

phantasievoller Art nicht

hinausgekommen. Brave

Handwerksmeister, wie

die oben genannten

Stuttgarter J. D. Hecker,

C. R. Unruhe, Ph. Hirsch

und andere haben in

der Empire- und Bieder-

meierzeit diese Bedürf-

nisse vollauf gedeckt.

Wie weit diese Stein-

graveure auch an der

einzigen liebenswürdi-

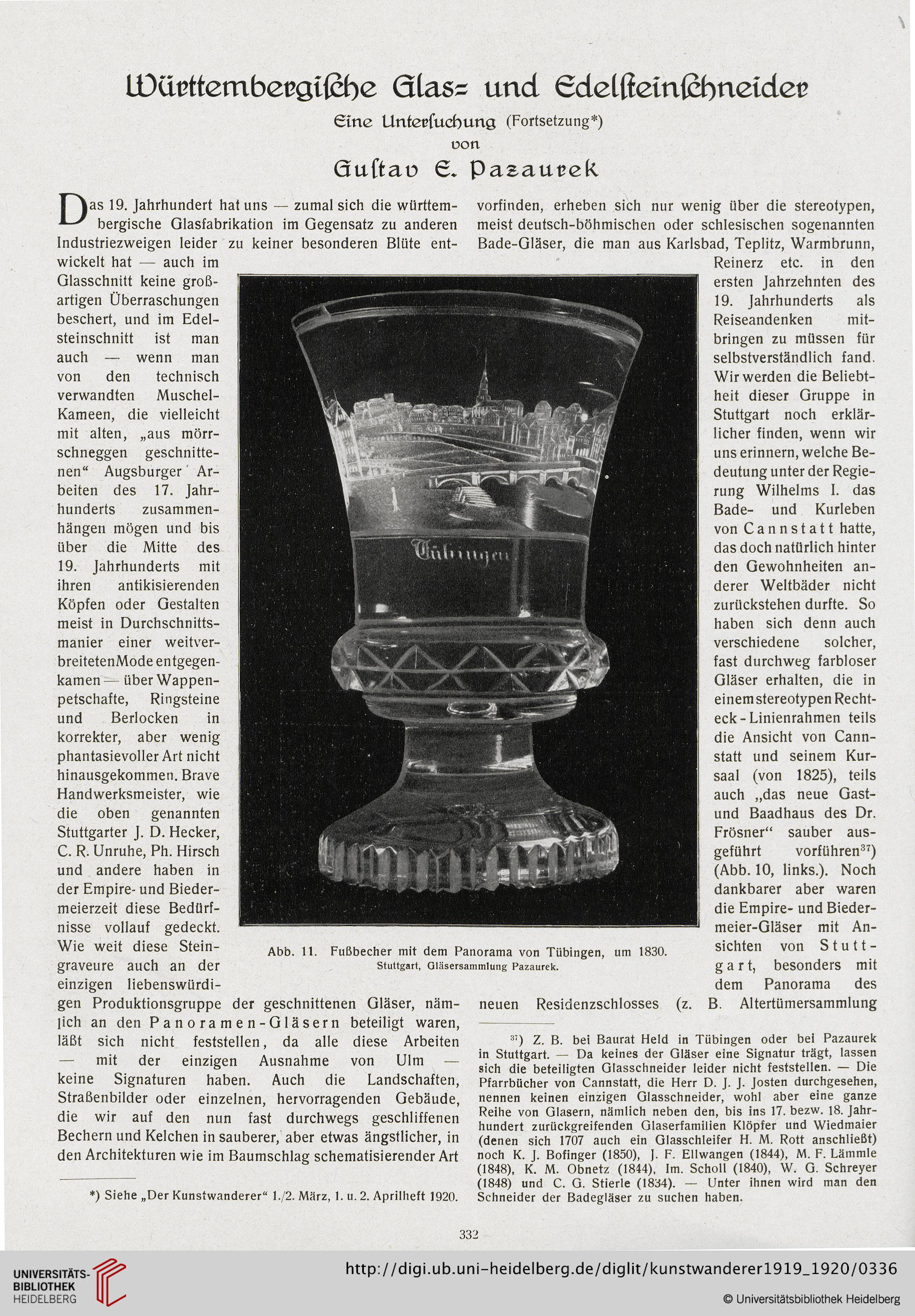

gen Produktionsgruppe der geschnittenen Gläser, näm-

lich an den Panoramen-Gläsern beteiligt waren,

läßt sich nicht feststellen, da alle diese Arbeiten

— mit der einzigen Ausnahme von Ulm —

keine Signaturen haben. Auch die Landschaften,

Straßenbilder oder einzelnen, hervorragenden Gebäude,

die wir auf den nun fast durchwegs geschliffenen

Bechern und Kelchen in sauberer, aber etwas ängstlicher, in

den Architekturen wie im Baumschlag schematisierender Art

*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 1./2. März, 1. u. 2. Aprilheft 1920.

vorfinden, erheben sich nur wenig über die stereotypen,

meist deutsch-böhmischen oder schlesischen sogenannten

Bade-Gläser, die man aus Karlsbad, Teplitz, Warmbrunn,

Reinerz etc. in den

ersten Jahrzehnten des

19. Jahrhunderts als

Reiseandenken mit-

bringen zu müssen für

selbstverständlich fand.

Wir werden die Beliebt-

heit dieser Gruppe in

Stuttgart noch erklär-

licher finden, wenn wir

uns erinnern, welche Be-

deutung unter der Regie-

rung Wilhelms I. das

Bade- und Kurleben

von Cannstatt hatte,

das doch natürlich hinter

den Gewohnheiten an-

derer Weltbäder nicht

zurückstehen durfte. So

haben sich denn auch

verschiedene solcher,

fast durchweg farbloser

Gläser erhalten, die in

einem stereotypen Recht-

eck-Linienrahmen teils

die Ansicht von Cann-

statt und seinem Kur-

saal (von 1825), teils

auch „das neue Gast-

und Baadhaus des Dr.

Frösner“ sauber aus-

geführt vorführen37)

(Abb. 10, links.). Noch

dankbarer aber waren

die Empire- und Bieder-

meier-Gläser mit An-

sichten von Stutt-

gart, besonders mit

dem Panorama des

neuen Residenzschlosses (z. B. Altertümersammlung

3’) Z. B. bei Baurat Held in Tübingen oder bei Pazaurek

in Stuttgart. — Da keines der Gläser eine Signatur trägt, lassen

sich die beteiligten Glasschneider leider nicht feststellen. — Die

Pfarrbücher von Cannstatt, die Herr D. J. J. Josten durchgesehen,

nennen keinen einzigen Glasschneider, wohl aber eine ganze

Reihe von Glasern, nämlich neben den, bis ins 17. bezw. 18. Jahr-

hundert zurückgreifenden Glaserfamilien Klopfer und Wiedmaier

(denen sich 1707 auch ein Glasschleifer H. M. Rott anschließt)

noch K. J. Bofinger (1850), J. F. Ellwangen (1844), M. F. Lämmle

(1848), K. M. Obnetz (1844), Im. Scholl (1840), W. G. Schreyer

(1848) und C. G. Stierle (1884). — Unter ihnen wird man den

Schneider der Badegläser zu suchen haben.

332

Sine Untet?fucbung (Fortsetzung*)

oon

öuftaü 6. Pasaut?ek

\as 19. Jahrhundert hat uns — zumal sich die württem-

bergische Glasfabrikation im Gegensatz zu anderen

Industriezweigen leider zu keiner besonderen Blüte ent-

wickelt hat — auch im

Glasschnitt keine groß-

artigen Überraschungen

beschert, und im Edel-

steinschnitt ist man

auch — wenn man

von den technisch

verwandten Muschel-

Kameen, die vielleicht

mit alten, „aus mörr-

schneggen geschnitte-

nen“ Augsburger' Ar-

beiten des 17. Jahr-

hunderts Zusammen-

hängen mögen und bis

über die Mitte des

19. Jahrhunderts mit

ihren antikisierenden

Köpfen oder Gestalten

meist in Durchschnitts-

manier einer weitver-

breitetenMode entgegen-

kamen— über Wappen-

petschafte, Ringsteine

und Berlocken in

korrekter, aber wenig

phantasievoller Art nicht

hinausgekommen. Brave

Handwerksmeister, wie

die oben genannten

Stuttgarter J. D. Hecker,

C. R. Unruhe, Ph. Hirsch

und andere haben in

der Empire- und Bieder-

meierzeit diese Bedürf-

nisse vollauf gedeckt.

Wie weit diese Stein-

graveure auch an der

einzigen liebenswürdi-

gen Produktionsgruppe der geschnittenen Gläser, näm-

lich an den Panoramen-Gläsern beteiligt waren,

läßt sich nicht feststellen, da alle diese Arbeiten

— mit der einzigen Ausnahme von Ulm —

keine Signaturen haben. Auch die Landschaften,

Straßenbilder oder einzelnen, hervorragenden Gebäude,

die wir auf den nun fast durchwegs geschliffenen

Bechern und Kelchen in sauberer, aber etwas ängstlicher, in

den Architekturen wie im Baumschlag schematisierender Art

*) Siehe „Der Kunstwanderer“ 1./2. März, 1. u. 2. Aprilheft 1920.

vorfinden, erheben sich nur wenig über die stereotypen,

meist deutsch-böhmischen oder schlesischen sogenannten

Bade-Gläser, die man aus Karlsbad, Teplitz, Warmbrunn,

Reinerz etc. in den

ersten Jahrzehnten des

19. Jahrhunderts als

Reiseandenken mit-

bringen zu müssen für

selbstverständlich fand.

Wir werden die Beliebt-

heit dieser Gruppe in

Stuttgart noch erklär-

licher finden, wenn wir

uns erinnern, welche Be-

deutung unter der Regie-

rung Wilhelms I. das

Bade- und Kurleben

von Cannstatt hatte,

das doch natürlich hinter

den Gewohnheiten an-

derer Weltbäder nicht

zurückstehen durfte. So

haben sich denn auch

verschiedene solcher,

fast durchweg farbloser

Gläser erhalten, die in

einem stereotypen Recht-

eck-Linienrahmen teils

die Ansicht von Cann-

statt und seinem Kur-

saal (von 1825), teils

auch „das neue Gast-

und Baadhaus des Dr.

Frösner“ sauber aus-

geführt vorführen37)

(Abb. 10, links.). Noch

dankbarer aber waren

die Empire- und Bieder-

meier-Gläser mit An-

sichten von Stutt-

gart, besonders mit

dem Panorama des

neuen Residenzschlosses (z. B. Altertümersammlung

3’) Z. B. bei Baurat Held in Tübingen oder bei Pazaurek

in Stuttgart. — Da keines der Gläser eine Signatur trägt, lassen

sich die beteiligten Glasschneider leider nicht feststellen. — Die

Pfarrbücher von Cannstatt, die Herr D. J. J. Josten durchgesehen,

nennen keinen einzigen Glasschneider, wohl aber eine ganze

Reihe von Glasern, nämlich neben den, bis ins 17. bezw. 18. Jahr-

hundert zurückgreifenden Glaserfamilien Klopfer und Wiedmaier

(denen sich 1707 auch ein Glasschleifer H. M. Rott anschließt)

noch K. J. Bofinger (1850), J. F. Ellwangen (1844), M. F. Lämmle

(1848), K. M. Obnetz (1844), Im. Scholl (1840), W. G. Schreyer

(1848) und C. G. Stierle (1884). — Unter ihnen wird man den

Schneider der Badegläser zu suchen haben.

332