Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 1.1919/20

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0360

DOI issue:

2. Maiheft

DOI article:Pazaurek, Gustav Edmund: Württembergische Glas- und Edelsteinschneider, [5]: eine Untersuchung

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0360

LDüüttembet?gt(cbe Qla.sc und Sdelßetntcbneidet?

€ine Untecfucbung (Schluß)

oon

Quftao 6. Pasauüek.

Wenn wir die Gesamtleistungen des alten Glas- und

Edelsteinschnittes in Württemberg Überblicken, haben

wir leider kein Hochgefühl freudigen Stolzes. Mit Aus-

nahme von Natter hat sich keines der Landeskinder einen

berühmten Namen auswärts zu erringen vermocht, und

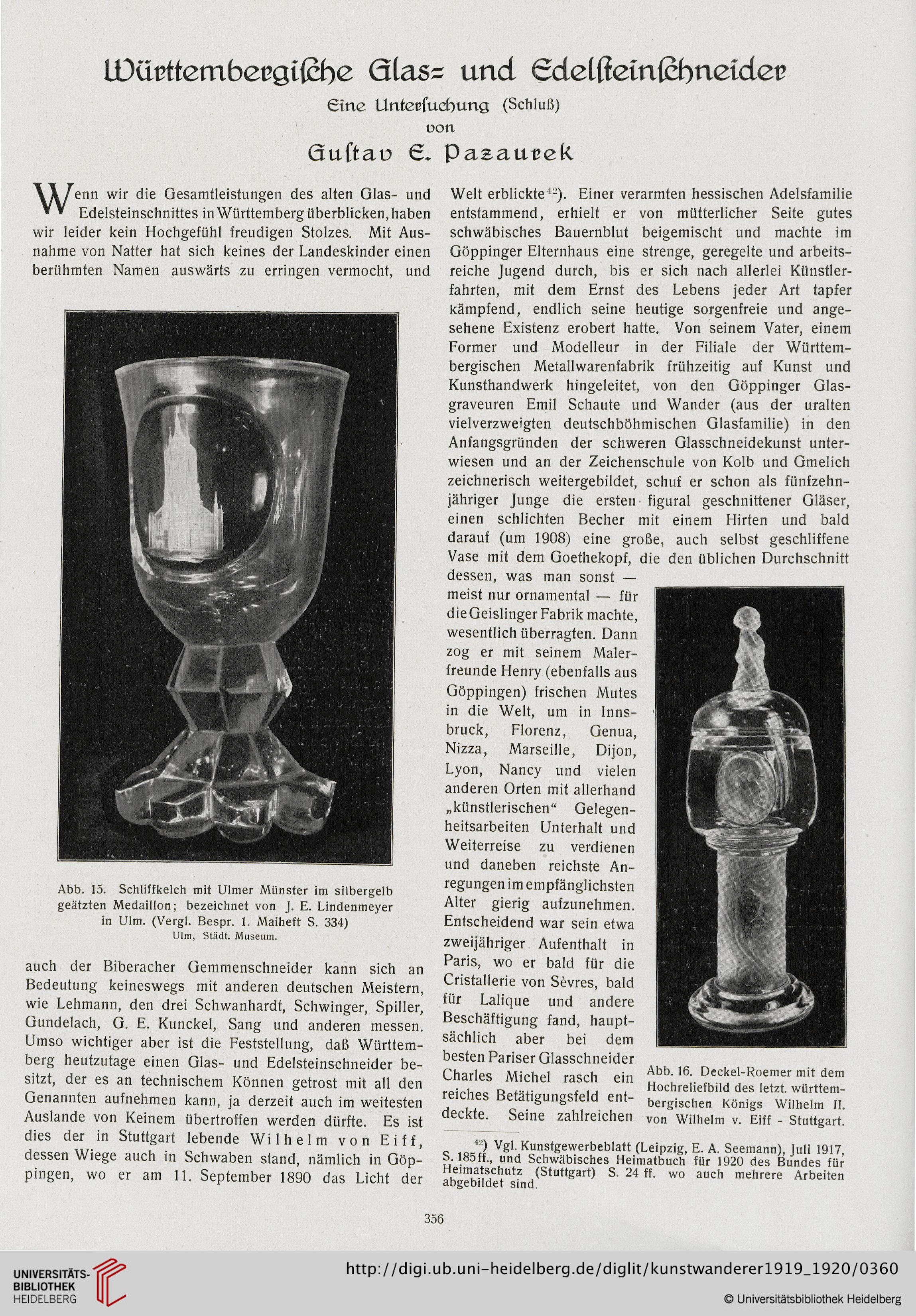

Abb. 15. Schliffkelch mit Ulmer Münster im silbergelb

geätzten Medaillon; bezeichnet von J. E. Lindenmeyer

in Ulm. (Vergl. Bespr. 1. Maiheft S. 334)

Ulm, Stadt. Museum.

auch der Biberacher Gemmenschneider kann sich an

Bedeutung keineswegs mit anderen deutschen Meistern,

wie Lehmann, den drei Schwanhardt, Schwinger, Spiller,

Gundelach, G. E. Kunckel, Sang und anderen messen.

Umso wichtiger aber ist die Feststellung, daß Württem-

berg heutzutage einen Glas- und Edelsteinschneider be-

sitzt, der es an technischem Können getrost mit all den

Genannten aufnehmen kann, ja derzeit auch im weitesten

Auslande von Keinem übertroffen werden dürfte. Es ist

dies der in Stuttgart lebende Wilhelm von Eiff,

dessen Wiege auch in Schwaben stand, nämlich in Göp-

pingen, wo er am 11. September 1890 das Licht der

Welt erblickte4-). Einer verarmten hessischen Adelsfamilie

entstammend, erhielt er von mütterlicher Seite gutes

schwäbisches Bauernblut beigemischt und machte im

Göppinger Elternhaus eine strenge, geregelte und arbeits-

reiche Jugend durch, bis er sich nach allerlei Künstler-

fahrten, mit dem Ernst des Lebens jeder Art tapfer

kämpfend, endlich seine heutige sorgenfreie und ange-

sehene Existenz erobert hatte. Von seinem Vater, einem

Former und Modelleur in der Filiale der Württem-

bergischen Metallwarenfabrik frühzeitig auf Kunst und

Kunsthandwerk hingeleitet, von den Göppinger Glas-

graveuren Emil Schaute und Wander (aus der uralten

vielverzweigten deutschböhmischen Glasfamilie) in den

Anfangsgründen der schweren Glasschneidekunst unter-

wiesen und an der Zeichenschule von Kolb und Gmelich

zeichnerisch weitergebildet, schuf er schon als fünfzehn-

jähriger Junge die ersten figural geschnittener Gläser,

einen schlichten Becher mit einem Hirten und bald

darauf (um 1908) eine große, auch selbst geschliffene

Vase mit dem Goethekopf, die den üblichen Durchschnitt

dessen, was man sonst —

meist nur ornamental — für

dieGeislinger Fabrik machte,

wesentlich überragten. Dann

zog er mit seinem Maler-

freunde Henry (ebenfalls aus

Göppingen) frischen Mutes

in die Welt, um in Inns-

bruck, Florenz, Genua,

Nizza, Marseille, Dijon,

Lyon, Nancy und vielen

anderen Orten mit allerhand

„künstlerischen“ Gelegen-

heitsarbeiten Unterhalt und

Weiterreise zu verdienen

und daneben reichste An-

regungen im empfänglichsten

Alter gierig aufzunehmen.

Entscheidend war sein etwa

zweijähriger Aufenthalt in

Paris, wo er bald für die

Cristallerie von S£vres, bald

für Lalique und andere

Beschäftigung fand, haupt-

sächlich aber bei dem

besten Pariser Glasschneider

Charles Michel rasch ein Abb >6 Deckel-Roemer mit dem

. . ~ J##1. . , , , Hochreliefbild des letzt, wurttem-

reiches Betätigungsfeld ent- bergischen Königs Wilhelm ll.

deckte. Seine zahlreichen von Wilhelm v. Eiff - Stuttgart.

42) Vgl. Kunstgewerbeblatt (Leipzig, E. A. Seemann), Juli 1917,

S. 185ff., und Schwäbisches Heimatbuch für 1920 des Bundes für

Heimatschutz (Stuttgart) S. 24 ff. wo auch mehrere Arbeiten

abgebildet sind.

356

€ine Untecfucbung (Schluß)

oon

Quftao 6. Pasauüek.

Wenn wir die Gesamtleistungen des alten Glas- und

Edelsteinschnittes in Württemberg Überblicken, haben

wir leider kein Hochgefühl freudigen Stolzes. Mit Aus-

nahme von Natter hat sich keines der Landeskinder einen

berühmten Namen auswärts zu erringen vermocht, und

Abb. 15. Schliffkelch mit Ulmer Münster im silbergelb

geätzten Medaillon; bezeichnet von J. E. Lindenmeyer

in Ulm. (Vergl. Bespr. 1. Maiheft S. 334)

Ulm, Stadt. Museum.

auch der Biberacher Gemmenschneider kann sich an

Bedeutung keineswegs mit anderen deutschen Meistern,

wie Lehmann, den drei Schwanhardt, Schwinger, Spiller,

Gundelach, G. E. Kunckel, Sang und anderen messen.

Umso wichtiger aber ist die Feststellung, daß Württem-

berg heutzutage einen Glas- und Edelsteinschneider be-

sitzt, der es an technischem Können getrost mit all den

Genannten aufnehmen kann, ja derzeit auch im weitesten

Auslande von Keinem übertroffen werden dürfte. Es ist

dies der in Stuttgart lebende Wilhelm von Eiff,

dessen Wiege auch in Schwaben stand, nämlich in Göp-

pingen, wo er am 11. September 1890 das Licht der

Welt erblickte4-). Einer verarmten hessischen Adelsfamilie

entstammend, erhielt er von mütterlicher Seite gutes

schwäbisches Bauernblut beigemischt und machte im

Göppinger Elternhaus eine strenge, geregelte und arbeits-

reiche Jugend durch, bis er sich nach allerlei Künstler-

fahrten, mit dem Ernst des Lebens jeder Art tapfer

kämpfend, endlich seine heutige sorgenfreie und ange-

sehene Existenz erobert hatte. Von seinem Vater, einem

Former und Modelleur in der Filiale der Württem-

bergischen Metallwarenfabrik frühzeitig auf Kunst und

Kunsthandwerk hingeleitet, von den Göppinger Glas-

graveuren Emil Schaute und Wander (aus der uralten

vielverzweigten deutschböhmischen Glasfamilie) in den

Anfangsgründen der schweren Glasschneidekunst unter-

wiesen und an der Zeichenschule von Kolb und Gmelich

zeichnerisch weitergebildet, schuf er schon als fünfzehn-

jähriger Junge die ersten figural geschnittener Gläser,

einen schlichten Becher mit einem Hirten und bald

darauf (um 1908) eine große, auch selbst geschliffene

Vase mit dem Goethekopf, die den üblichen Durchschnitt

dessen, was man sonst —

meist nur ornamental — für

dieGeislinger Fabrik machte,

wesentlich überragten. Dann

zog er mit seinem Maler-

freunde Henry (ebenfalls aus

Göppingen) frischen Mutes

in die Welt, um in Inns-

bruck, Florenz, Genua,

Nizza, Marseille, Dijon,

Lyon, Nancy und vielen

anderen Orten mit allerhand

„künstlerischen“ Gelegen-

heitsarbeiten Unterhalt und

Weiterreise zu verdienen

und daneben reichste An-

regungen im empfänglichsten

Alter gierig aufzunehmen.

Entscheidend war sein etwa

zweijähriger Aufenthalt in

Paris, wo er bald für die

Cristallerie von S£vres, bald

für Lalique und andere

Beschäftigung fand, haupt-

sächlich aber bei dem

besten Pariser Glasschneider

Charles Michel rasch ein Abb >6 Deckel-Roemer mit dem

. . ~ J##1. . , , , Hochreliefbild des letzt, wurttem-

reiches Betätigungsfeld ent- bergischen Königs Wilhelm ll.

deckte. Seine zahlreichen von Wilhelm v. Eiff - Stuttgart.

42) Vgl. Kunstgewerbeblatt (Leipzig, E. A. Seemann), Juli 1917,

S. 185ff., und Schwäbisches Heimatbuch für 1920 des Bundes für

Heimatschutz (Stuttgart) S. 24 ff. wo auch mehrere Arbeiten

abgebildet sind.

356