Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 1.1919/20

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0430

DOI Heft:

1./2. Juliheft

DOI Artikel:Widmer, Johannes: Private Kunstsammlungen der Westschweiz: die keramische Sammlung des Apothekers Burkhard Reber, Genf

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0430

Ptnoate Kunfffammlutigen dev U3eßßbiüctE

Die kecamißbe Sammlung des Apotbeket?s But?kbat?d Rebet?, Genf

oon

lobannes lÜidmet?

Unter diesem Titel gedenken wir von Zeit zu Zeit von

der Fülle und Mannigfaltigkeit Zeugnis abzulegen, mit

der in der räumlich so beschränkten, geistig so regen

Westschweiz Erzeugnisse des Kunsttriebes, des alten

und neuen, des einheimischen und des allgemein mensch-

lichen, gesammelt werden. Die Reihe dieser Sammlungs-

beschreibungen eröffnen wir heute mit einem Artikel

unseres ständigen Genfer Kunstreferenten, Universitäts-

dozenten Dr. Johannes Widmer über das Museum, das

Burkhard Reber in Genf im Laufe des letzten

halben Jahrhunderts geschaffen hat.

I in Aargau geboren und aufgewachsen, zeigte der junge

* Reber schon als Schüler Beobachtungslust und Sammel-

eifer. Natur und Altertum zogen ihn gleichermaßen in

ihren Bann, mit fünfzehn Jahren entdeckte er eine römische,

mit zwanzig Jahren eine prähistorische Ansiedlung, und

diese Gebiete hielten seine Aufmerksamkeit ein für alle-

mal fest und tun es noch heute. Mit dem Pfahlbau-

sich rasch mit immer schönerem und seltenerem Geschirr,

und eines Tages standen diese Vasen als Hauptpersonen

in der altertümlichen Sammlung.

Es ist erstaunlich, wie vieles, prächtiges und echtes

Material im Hause des fleißigen Gelehrten zusammenkam,

der mit seinem Scharfblick weit mehr ausrichtete als andere

mit großen eigenen oder fremden Mitteln. Ist zuzugeben,

daß die Zweckbestimmung, welche die meisten dieser

Apotheker-Vasen in kräftigen Lettern am Leibe trugen,

Reber’s Arbeit wohl sehr erleichterte, so ist die Menge

und die Pracht seines Besitzes doch beneidenswert.

Reber hat mit internationalem Sinn gesammelt; wir finden

italische, sizilianische, französische, holländische, deutsche,

schweizerische, ungarische Erzeugnisse in dem impo-

nierenden Saale, wo er diesen Teil seines Kunstgutes —

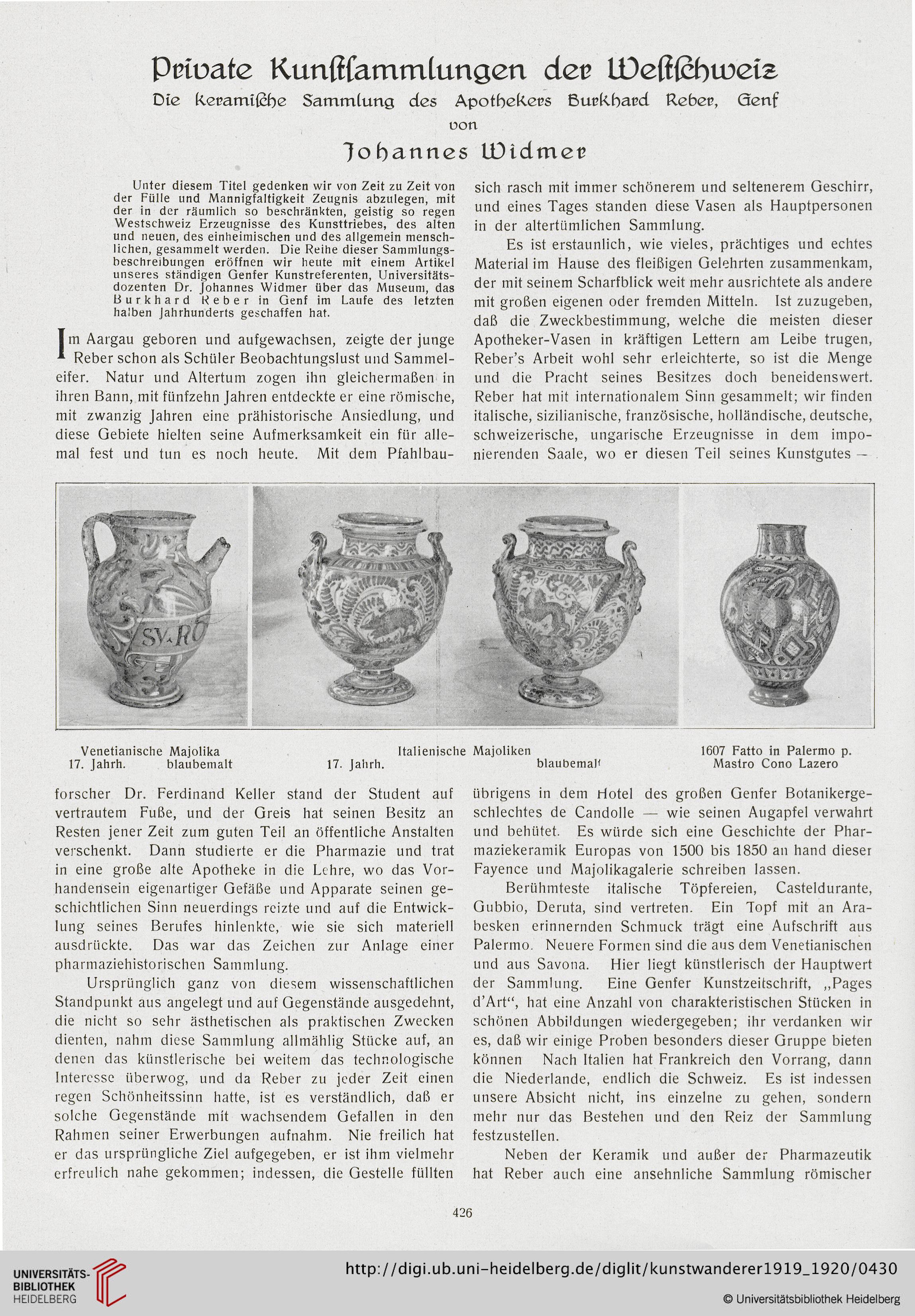

Venetianische Majolika

17. Jahrh. blaubemalt

forscher Dr. Ferdinand Keller stand der Student auf

vertrautem Fuße, und der Greis hat seinen Besitz an

Resten jener Zeit zum guten Teil an öffentliche Anstalten

verschenkt. Dann studierte er die Pharmazie und trat

in eine große alte Apotheke in die Lehre, wo das Vor-

handensein eigenartiger Gefäße und Apparate seinen ge-

schichtlichen Sinn neuerdings reizte und auf die Entwick-

lung seines Berufes hinlenkte, wie sie sich materiell

ausdrückte. Das war das Zeichen zur Anlage einer

pharmaziehistorischen Sammlung.

Ursprünglich ganz von diesem wissenschaftlichen

Standpunkt aus angelegt und auf Gegenstände ausgedehnt,

die nicht so sehr ästhetischen als praktischen Zwecken

dienten, nahm diese Sammlung allmählig Stücke auf, an

denen das künstlerische bei weitem das technologische

Interesse iiberwog, und da Reber zu jeder Zeit einen

regen Schönheitssinn hatte, ist es verständlich, daß er

solche Gegenstände mit wachsendem Gefallen in den

Rahmen seiner Erwerbungen aufnahm. Nie freilich hat

er das ursprüngliche Ziel aufgegeben, er ist ihm vielmehr

erfreulich nahe gekommen; indessen, die Gestelle füllten

1607 Fatto in Palermo p.

Mastro Cono Lazero

übrigens in dem Hotel des großen Genfer Botanikerge-

schlechtes de Candolle — wie seinen Augapfel verwahrt

und behütet. Es würde sich eine Geschichte der Phar-

maziekeramik Europas von 1500 bis 1850 an hand dieser

Fayence und Majolikagalerie schreiben lassen.

Berühmteste italische Töpfereien, Casteldurante,

Gubbio, Deruta, sind vertreten. Ein Topf mit an Ara-

besken erinnernden Schmuck trägt eine Aufschrift aus

Palermo. Neuere Formen sind die aus dem Venetianischen

und aus Savona. Hier liegt künstlerisch der Hauptwert

der Sammlung. Eine Genfer Kunstzeitschrift, „Pages

d’Art“, hat eine Anzahl von charakteristischen Stücken in

schönen Abbildungen wiedergegeben; ihr verdanken wir

es, daß wir einige Proben besonders dieser Gruppe bieten

können Nach Italien hat Frankreich den Vorrang, dann

die Niederlande, endlich die Schweiz. Es ist indessen

unsere Absicht nicht, ins einzelne zu gehen, sondern

mehr nur das Bestehen und den Reiz der Sammlung

festzustellen.

Neben der Keramik und außer der Pharmazeutik

hat Reber auch eine ansehnliche Sammlung römischer

17. Jahrh.

Italienische Majoliken

blaubemah

426

Die kecamißbe Sammlung des Apotbeket?s But?kbat?d Rebet?, Genf

oon

lobannes lÜidmet?

Unter diesem Titel gedenken wir von Zeit zu Zeit von

der Fülle und Mannigfaltigkeit Zeugnis abzulegen, mit

der in der räumlich so beschränkten, geistig so regen

Westschweiz Erzeugnisse des Kunsttriebes, des alten

und neuen, des einheimischen und des allgemein mensch-

lichen, gesammelt werden. Die Reihe dieser Sammlungs-

beschreibungen eröffnen wir heute mit einem Artikel

unseres ständigen Genfer Kunstreferenten, Universitäts-

dozenten Dr. Johannes Widmer über das Museum, das

Burkhard Reber in Genf im Laufe des letzten

halben Jahrhunderts geschaffen hat.

I in Aargau geboren und aufgewachsen, zeigte der junge

* Reber schon als Schüler Beobachtungslust und Sammel-

eifer. Natur und Altertum zogen ihn gleichermaßen in

ihren Bann, mit fünfzehn Jahren entdeckte er eine römische,

mit zwanzig Jahren eine prähistorische Ansiedlung, und

diese Gebiete hielten seine Aufmerksamkeit ein für alle-

mal fest und tun es noch heute. Mit dem Pfahlbau-

sich rasch mit immer schönerem und seltenerem Geschirr,

und eines Tages standen diese Vasen als Hauptpersonen

in der altertümlichen Sammlung.

Es ist erstaunlich, wie vieles, prächtiges und echtes

Material im Hause des fleißigen Gelehrten zusammenkam,

der mit seinem Scharfblick weit mehr ausrichtete als andere

mit großen eigenen oder fremden Mitteln. Ist zuzugeben,

daß die Zweckbestimmung, welche die meisten dieser

Apotheker-Vasen in kräftigen Lettern am Leibe trugen,

Reber’s Arbeit wohl sehr erleichterte, so ist die Menge

und die Pracht seines Besitzes doch beneidenswert.

Reber hat mit internationalem Sinn gesammelt; wir finden

italische, sizilianische, französische, holländische, deutsche,

schweizerische, ungarische Erzeugnisse in dem impo-

nierenden Saale, wo er diesen Teil seines Kunstgutes —

Venetianische Majolika

17. Jahrh. blaubemalt

forscher Dr. Ferdinand Keller stand der Student auf

vertrautem Fuße, und der Greis hat seinen Besitz an

Resten jener Zeit zum guten Teil an öffentliche Anstalten

verschenkt. Dann studierte er die Pharmazie und trat

in eine große alte Apotheke in die Lehre, wo das Vor-

handensein eigenartiger Gefäße und Apparate seinen ge-

schichtlichen Sinn neuerdings reizte und auf die Entwick-

lung seines Berufes hinlenkte, wie sie sich materiell

ausdrückte. Das war das Zeichen zur Anlage einer

pharmaziehistorischen Sammlung.

Ursprünglich ganz von diesem wissenschaftlichen

Standpunkt aus angelegt und auf Gegenstände ausgedehnt,

die nicht so sehr ästhetischen als praktischen Zwecken

dienten, nahm diese Sammlung allmählig Stücke auf, an

denen das künstlerische bei weitem das technologische

Interesse iiberwog, und da Reber zu jeder Zeit einen

regen Schönheitssinn hatte, ist es verständlich, daß er

solche Gegenstände mit wachsendem Gefallen in den

Rahmen seiner Erwerbungen aufnahm. Nie freilich hat

er das ursprüngliche Ziel aufgegeben, er ist ihm vielmehr

erfreulich nahe gekommen; indessen, die Gestelle füllten

1607 Fatto in Palermo p.

Mastro Cono Lazero

übrigens in dem Hotel des großen Genfer Botanikerge-

schlechtes de Candolle — wie seinen Augapfel verwahrt

und behütet. Es würde sich eine Geschichte der Phar-

maziekeramik Europas von 1500 bis 1850 an hand dieser

Fayence und Majolikagalerie schreiben lassen.

Berühmteste italische Töpfereien, Casteldurante,

Gubbio, Deruta, sind vertreten. Ein Topf mit an Ara-

besken erinnernden Schmuck trägt eine Aufschrift aus

Palermo. Neuere Formen sind die aus dem Venetianischen

und aus Savona. Hier liegt künstlerisch der Hauptwert

der Sammlung. Eine Genfer Kunstzeitschrift, „Pages

d’Art“, hat eine Anzahl von charakteristischen Stücken in

schönen Abbildungen wiedergegeben; ihr verdanken wir

es, daß wir einige Proben besonders dieser Gruppe bieten

können Nach Italien hat Frankreich den Vorrang, dann

die Niederlande, endlich die Schweiz. Es ist indessen

unsere Absicht nicht, ins einzelne zu gehen, sondern

mehr nur das Bestehen und den Reiz der Sammlung

festzustellen.

Neben der Keramik und außer der Pharmazeutik

hat Reber auch eine ansehnliche Sammlung römischer

17. Jahrh.

Italienische Majoliken

blaubemah

426