Donath, Adolph [Editor]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 1.1919/20

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0160

DOI issue:

2. Dezemberheft

DOI article:Baum, Julius: Die Wertsteigerung mittelalterlicher Bildwerke

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27815#0160

Die lDeütffeigemna mittelaltevlicbev BUdtüet>ke

oon

luUus Baum

plir mittelalterliche Bildwerke, zumal für Plastik des

vierzehnten Jahrhunderts, hatte das neunzehnte Jahr-

hundert wenig Verständnis. Es ist lehrreich, nachzulesen,

wie knapp der ungewöhnlich feinsichtige Schnaase diese

Kunst abfertigt. Frostige Achtung erwies man seit den

Tagen der Romantiker den Steinbildwerken des 13. Jahr-

hunderts an den großen Domen und wiederum solchen

Schöpfungen, an die sich Namen unvergessener Künstler,

wie Vischers und Riemenschneiders knüpften. Alles

übrige bildete einen Teil der

kirchlichen Altertümer und wurde

nicht eigentlich zur Kunst ge-

rechnet. Und zwar noch in

Zeiten, in denen man selbst

mittelmäßige Gemälde, wie die

Schöpfungen Zeitbloms, nicht

nur recht hoch wertete, sondern

in ihrer künstlerischen Bedeutung

sogar überschätzte. Die Roman-

tiker hatten zwar zur mittelalter-

lichen Baukunst und Malerei ein

warmes Verhältnis, dagegen nicht

zur Bildnerkunst. Wo ist der

romantische Bildhauer, der in der

Art eines Schwind oder Neu-

reuther aus einer der mittelalter-

lichen Seelenverfassung ver-

wandten Stimmung heraus ge-

arbeitet hätte? Ein Schwanthaler

z. B. blieb dauernd im Banne

des Klassizismus. Und selbst

die mehr handwerksmäßig arbei-

tenden kirchlichen Bildschnitzer

des 19. Jahrhunderts, wie Knabl,

die „gotisch“ schaffen wollten,

wie hilflos stehen sie doch ihren

alten Vorbildern gegenüber. Wenn

aber die Künstler die Werte der

mittelalterlichen Plastik nicht

sahen, um wieviel weniger kann

man von Laien erwarten, daß sie

diese Werte erkannten. Mittelalterliche Bildwerke waren,

seitdem im 19. Jahrhundert der Typus des Altertums-

museums geschaffen worden war, „Realien der Ge-

schichte“, wie Folterwerkzeuge, Glocken oder Truhen,

d. h. Sachen, die man zunächst nicht wegen ihrer sicht-

baren, formalen Eigenschaften in Ehren hielt, sondern

die man als Zeugnisse einer verschwundenen Zeit, als

Archivalien, auf die Nachwelt zu bringen sich verpflichtet

fühlte. Der vermeintlichen künstlerischen Wertlosigkeit

entsprachen, noch im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts,

die Preise. Der Freiherr v. Aufseß hat für sämtliche

Bildwerke, die durch seine Sammlertätigkeit in das Ger-

manische Museum gelangten, wohl kaum so viel gezahlt,

wie heute für ein einziges wertvolles Bildwerk des

14. Jahrhunderts verlangt wird. Und die kostbarsten

Stücke im Bayrischen Nationalmuseum, in der Stuttgarter

Altertümersammlung und in der Sammlung des Dresdener

Altertumsvereines wurden nicht etwa für Geld erworben,

nein, sie wurden oft halb aus Barmherzigkeit in die

Museumsbestände aufgenommen, um sie vor vollständiger

Vernachlässigung und Zerstörung zu schützen, ln München

und Stuttgart konnte deshalb bis

vor kurzem das Amt des Denkmal-

pflegers unschwer mit der Tätig-

keit des Museumsdirektors ver-

bunden sein. Da die geschicht-

lichen Denkmäler meist einen

nur geringen Geldwert vorstellten,

so wehrten sich die Eigentümer

selten dagegen, daß der Denk-

malpfleger ihre Überweisung an

das Landesmuseum veranlaßte,

wenn sie an ihrem Ursprungsorte

nicht erhalten werden konnten.

Während die kunstgewerblichen

Altertümer dank dem Aufblühen

der Kunstgewerbemuseen schon

im letzten Drittel des 19. Jahr-

hunderts eine sehr starke Wert-

steigerung erfuhren, ist die

mittelalterliche Bildnerkunst erst

seit etwa zwanzig Jahren ein

allgemein begehrter Gegenstand

des Kunsthandels geworden. Zu-

nächst wurden bezeichnender-

weise nur „Namen“ gekauft; noch

heute ist es ein allgemeines

Laienvorurteil, daß das Werk,

an dem ein Künstlername haftet,

mag es im übrigen noch so

schlecht sein, einen größeren

Wert darstelle als die selbst be-

deutende Schöpfung eines un-

bekannten Künstlers. Da nun die Namen der Künstler

in Deutschland erst seit dem 15. Jahrhundert häufiger

werden, so hielt man sich naturgemäß an Riemen-

schneider, Stoß, Syrlin und die wenigen weiteren

bekannten Persönlichkeiten; dies entsprach außerdem

dem künstlerischen Ideal des ausgehenden 19. Jahr-

hunderts, das auf Realismus eingestellt war und in den

spätgotischen Arbeiten der Zeit um 1500 vor allem den

realistischen Einschlag suchte. In den letzten Jahren eist

bahnte sich ein Umschwung in der Wertung an. Die

Riemenschneider wurden zwar nicht billiger. Aber die

Kunst des 14. Jahrhunderts, für die man bisher kein Auge

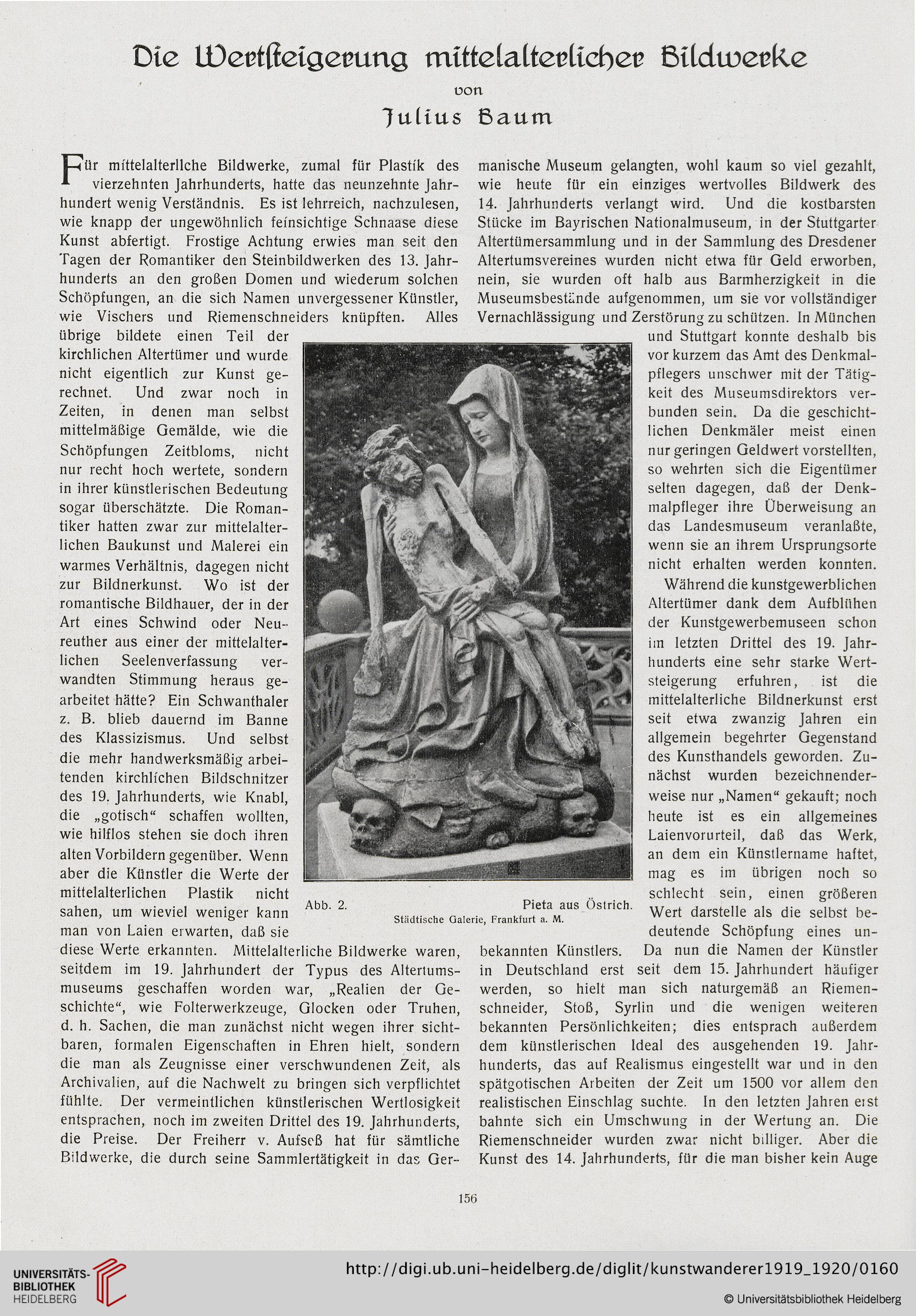

Abb. 2. Pieta aus Ostrich.

Städtische Galerie, Frankfurt a. M.

156

oon

luUus Baum

plir mittelalterliche Bildwerke, zumal für Plastik des

vierzehnten Jahrhunderts, hatte das neunzehnte Jahr-

hundert wenig Verständnis. Es ist lehrreich, nachzulesen,

wie knapp der ungewöhnlich feinsichtige Schnaase diese

Kunst abfertigt. Frostige Achtung erwies man seit den

Tagen der Romantiker den Steinbildwerken des 13. Jahr-

hunderts an den großen Domen und wiederum solchen

Schöpfungen, an die sich Namen unvergessener Künstler,

wie Vischers und Riemenschneiders knüpften. Alles

übrige bildete einen Teil der

kirchlichen Altertümer und wurde

nicht eigentlich zur Kunst ge-

rechnet. Und zwar noch in

Zeiten, in denen man selbst

mittelmäßige Gemälde, wie die

Schöpfungen Zeitbloms, nicht

nur recht hoch wertete, sondern

in ihrer künstlerischen Bedeutung

sogar überschätzte. Die Roman-

tiker hatten zwar zur mittelalter-

lichen Baukunst und Malerei ein

warmes Verhältnis, dagegen nicht

zur Bildnerkunst. Wo ist der

romantische Bildhauer, der in der

Art eines Schwind oder Neu-

reuther aus einer der mittelalter-

lichen Seelenverfassung ver-

wandten Stimmung heraus ge-

arbeitet hätte? Ein Schwanthaler

z. B. blieb dauernd im Banne

des Klassizismus. Und selbst

die mehr handwerksmäßig arbei-

tenden kirchlichen Bildschnitzer

des 19. Jahrhunderts, wie Knabl,

die „gotisch“ schaffen wollten,

wie hilflos stehen sie doch ihren

alten Vorbildern gegenüber. Wenn

aber die Künstler die Werte der

mittelalterlichen Plastik nicht

sahen, um wieviel weniger kann

man von Laien erwarten, daß sie

diese Werte erkannten. Mittelalterliche Bildwerke waren,

seitdem im 19. Jahrhundert der Typus des Altertums-

museums geschaffen worden war, „Realien der Ge-

schichte“, wie Folterwerkzeuge, Glocken oder Truhen,

d. h. Sachen, die man zunächst nicht wegen ihrer sicht-

baren, formalen Eigenschaften in Ehren hielt, sondern

die man als Zeugnisse einer verschwundenen Zeit, als

Archivalien, auf die Nachwelt zu bringen sich verpflichtet

fühlte. Der vermeintlichen künstlerischen Wertlosigkeit

entsprachen, noch im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts,

die Preise. Der Freiherr v. Aufseß hat für sämtliche

Bildwerke, die durch seine Sammlertätigkeit in das Ger-

manische Museum gelangten, wohl kaum so viel gezahlt,

wie heute für ein einziges wertvolles Bildwerk des

14. Jahrhunderts verlangt wird. Und die kostbarsten

Stücke im Bayrischen Nationalmuseum, in der Stuttgarter

Altertümersammlung und in der Sammlung des Dresdener

Altertumsvereines wurden nicht etwa für Geld erworben,

nein, sie wurden oft halb aus Barmherzigkeit in die

Museumsbestände aufgenommen, um sie vor vollständiger

Vernachlässigung und Zerstörung zu schützen, ln München

und Stuttgart konnte deshalb bis

vor kurzem das Amt des Denkmal-

pflegers unschwer mit der Tätig-

keit des Museumsdirektors ver-

bunden sein. Da die geschicht-

lichen Denkmäler meist einen

nur geringen Geldwert vorstellten,

so wehrten sich die Eigentümer

selten dagegen, daß der Denk-

malpfleger ihre Überweisung an

das Landesmuseum veranlaßte,

wenn sie an ihrem Ursprungsorte

nicht erhalten werden konnten.

Während die kunstgewerblichen

Altertümer dank dem Aufblühen

der Kunstgewerbemuseen schon

im letzten Drittel des 19. Jahr-

hunderts eine sehr starke Wert-

steigerung erfuhren, ist die

mittelalterliche Bildnerkunst erst

seit etwa zwanzig Jahren ein

allgemein begehrter Gegenstand

des Kunsthandels geworden. Zu-

nächst wurden bezeichnender-

weise nur „Namen“ gekauft; noch

heute ist es ein allgemeines

Laienvorurteil, daß das Werk,

an dem ein Künstlername haftet,

mag es im übrigen noch so

schlecht sein, einen größeren

Wert darstelle als die selbst be-

deutende Schöpfung eines un-

bekannten Künstlers. Da nun die Namen der Künstler

in Deutschland erst seit dem 15. Jahrhundert häufiger

werden, so hielt man sich naturgemäß an Riemen-

schneider, Stoß, Syrlin und die wenigen weiteren

bekannten Persönlichkeiten; dies entsprach außerdem

dem künstlerischen Ideal des ausgehenden 19. Jahr-

hunderts, das auf Realismus eingestellt war und in den

spätgotischen Arbeiten der Zeit um 1500 vor allem den

realistischen Einschlag suchte. In den letzten Jahren eist

bahnte sich ein Umschwung in der Wertung an. Die

Riemenschneider wurden zwar nicht billiger. Aber die

Kunst des 14. Jahrhunderts, für die man bisher kein Auge

Abb. 2. Pieta aus Ostrich.

Städtische Galerie, Frankfurt a. M.

156