18. Jahrhunderts, in Stammbuchmalereien-3) wie auf

Pfeifenköpfen oder als Tongruppe von Zizenhausen

häufig begegnen, darf auf diese Erzeugnisse nicht gerade

sonderlich stolz sein; wir werden sie kaum in der da-

mals noch recht bescheidenen, heutigen Landeshaupt-

stadt zu suchen haben, sondern eher in einem der kleineren

schwäbischen Städtchen. Sollte man wegen des Namens

„Hanus“ nicht auf einen böhmischen, aber nicht deutsch-

böhmischen Glaschneider raten? —

Der Edelstein- und Glasschnitt war nämlich in

Württemberg keineswegs auf Stuttgart allein beschränkt,

blühte vielmehr abwechselnd bald da, bald dort. Haben

23) Z. B. im Stammbuch des Augsburgers Jonas Daniel

von Rauner (1716—1807) in der Auktion Henrici-Berlin 1911 (Ab-

bildung auch in der Stuttgarter „Antiquitätenzeitung“ 1911 Nr. 46

S. 478.

uns doch schon die drei ältesten Ulmer Meister auf die

ehemalige Reichsstadt Biberach a. R. hingewiesen,

von wo die beiden, bereits eingangs gestreiften Stein-

schneider Schaupp und Natter im 18. Jahrhundert eine

gewisse Berühmtheit erreichen. Der ältere von beiden,

Johann Christoph Schaupp (geb. 1. September

1685; f 20. November 1757) betätigte sich nicht nur als

Münzstempelschneider, sondern wird bereits 1717 als

Senator und Edelsteinschneider in Biberach genannt24);

ursprünglich war er Kammacher, dann Edelsteinschleifer

gewesen; über Biberach scheint er nicht hinausgekommen

zu sein. (Fortsetzung folgt.)

-4) Vgl. Amtsrichter a. D. P. Beck im „Diözesanarchiv von

Schwaben“ 1901 Heft 1. (Nach der Allgem. deutschen Biographie

XXX. S 647 ff.)

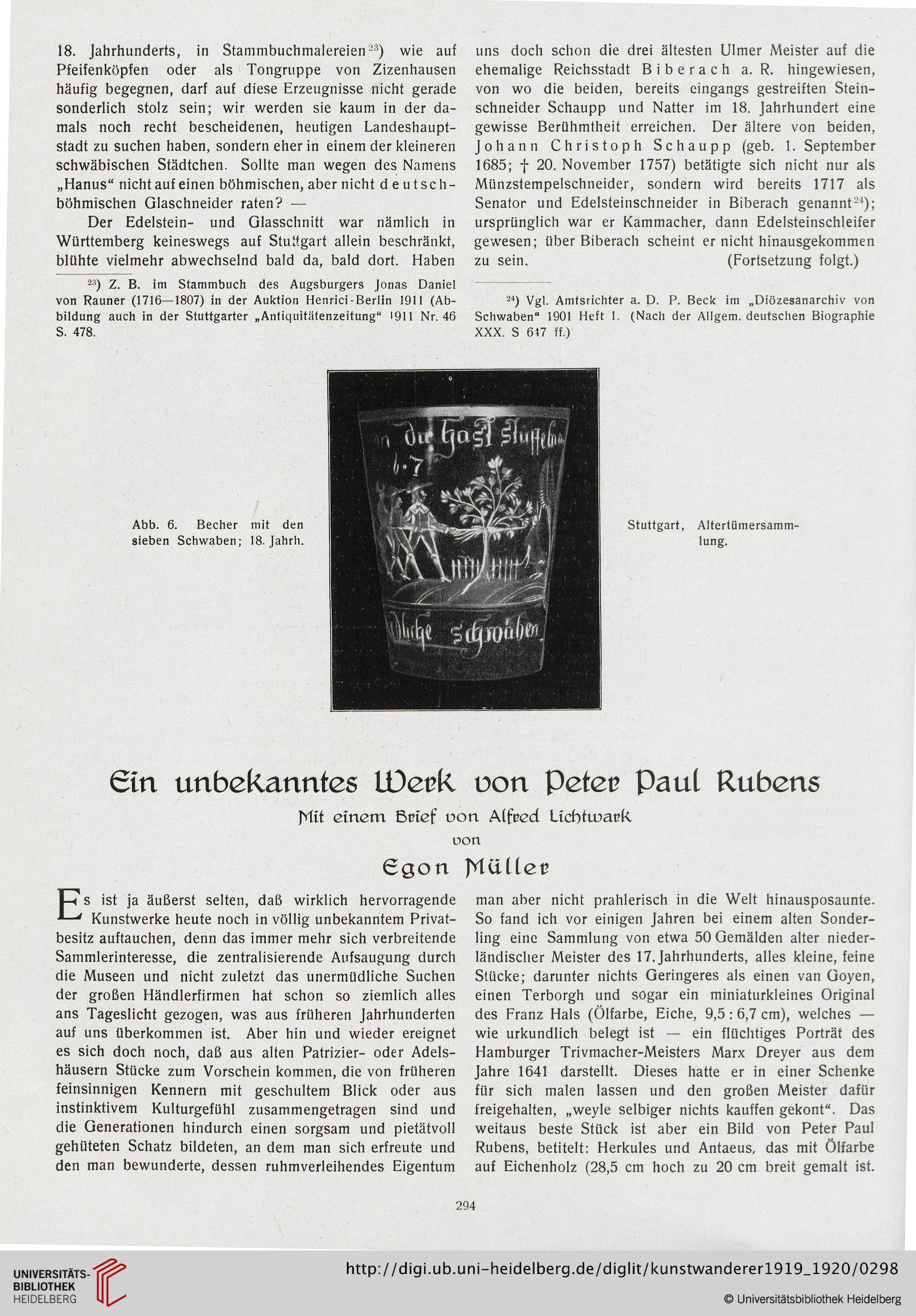

Abb. 6. Becher mit den

sieben Schwaben; 18. Jahrh.

Stuttgart, Altertümersamm-

lung.

Sin unbekanntes LDeck oon Peter Paul Rubens

jvlit einem Brief oon Alfred Lichtmark

oon

6gon

l-T s ist ja äußerst selten, daß wirklich hervorragende

4 Kunstwerke heute noch in völlig unbekanntem Privat-

besitz auftauchen, denn das immer mehr sich verbreitende

Sammlerinteresse, die zentralisierende Aufsaugung durch

die Museen und nicht zuletzt das unermüdliche Suchen

der großen Händlerfirmen hat schon so ziemlich alles

ans Tageslicht gezogen, was aus früheren Jahrhunderten

auf uns überkommen ist. Aber hin und wieder ereignet

es sich doch noch, daß aus alten Patrizier- oder Adels-

häusern Stücke zum Vorschein kommen, die von früheren

feinsinnigen Kennern mit geschultem Blick oder aus

instinktivem Kulturgefühl zusammengetragen sind und

die Generationen hindurch einen sorgsam und pietätvoll

gehüteten Schatz bildeten, an dem man sich erfreute und

den man bewunderte, dessen ruhmverleihendes Eigentum

jvtüüet?

man aber nicht prahlerisch in die Welt hinausposaunte.

So fand ich vor einigen Jahren bei einem alten Sonder-

ling eine Sammlung von etwa 50 Gemälden alter nieder-

ländischer Meister des 17. Jahrhunderts, alles kleine, feine

Stücke; darunter nichts Geringeres als einen van üoyen,

einen Terborgh und sogar ein miniaturkleines Original

des Franz Hals (Ölfarbe, Eiche, 9,5:6,7 cm), welches —

wie urkundlich belegt ist — ein flüchtiges Porträt des

Hamburger Trivmacher-Meisters Marx Dreyer aus dem

Jahre 1641 darstellt. Dieses hatte er in einer Schenke

für sich malen lassen und den großen Meister dafür

freigehalten, „weyle selbiger nichts kauften gekont“. Das

weitaus beste Stück ist aber ein Bild von Peter Paul

Rubens, betitelt: Herkules und Antaeus, das mit Ölfarbe

auf Eichenholz (28,5 cm hoch zu 20 cm breit gemalt ist.

294

Pfeifenköpfen oder als Tongruppe von Zizenhausen

häufig begegnen, darf auf diese Erzeugnisse nicht gerade

sonderlich stolz sein; wir werden sie kaum in der da-

mals noch recht bescheidenen, heutigen Landeshaupt-

stadt zu suchen haben, sondern eher in einem der kleineren

schwäbischen Städtchen. Sollte man wegen des Namens

„Hanus“ nicht auf einen böhmischen, aber nicht deutsch-

böhmischen Glaschneider raten? —

Der Edelstein- und Glasschnitt war nämlich in

Württemberg keineswegs auf Stuttgart allein beschränkt,

blühte vielmehr abwechselnd bald da, bald dort. Haben

23) Z. B. im Stammbuch des Augsburgers Jonas Daniel

von Rauner (1716—1807) in der Auktion Henrici-Berlin 1911 (Ab-

bildung auch in der Stuttgarter „Antiquitätenzeitung“ 1911 Nr. 46

S. 478.

uns doch schon die drei ältesten Ulmer Meister auf die

ehemalige Reichsstadt Biberach a. R. hingewiesen,

von wo die beiden, bereits eingangs gestreiften Stein-

schneider Schaupp und Natter im 18. Jahrhundert eine

gewisse Berühmtheit erreichen. Der ältere von beiden,

Johann Christoph Schaupp (geb. 1. September

1685; f 20. November 1757) betätigte sich nicht nur als

Münzstempelschneider, sondern wird bereits 1717 als

Senator und Edelsteinschneider in Biberach genannt24);

ursprünglich war er Kammacher, dann Edelsteinschleifer

gewesen; über Biberach scheint er nicht hinausgekommen

zu sein. (Fortsetzung folgt.)

-4) Vgl. Amtsrichter a. D. P. Beck im „Diözesanarchiv von

Schwaben“ 1901 Heft 1. (Nach der Allgem. deutschen Biographie

XXX. S 647 ff.)

Abb. 6. Becher mit den

sieben Schwaben; 18. Jahrh.

Stuttgart, Altertümersamm-

lung.

Sin unbekanntes LDeck oon Peter Paul Rubens

jvlit einem Brief oon Alfred Lichtmark

oon

6gon

l-T s ist ja äußerst selten, daß wirklich hervorragende

4 Kunstwerke heute noch in völlig unbekanntem Privat-

besitz auftauchen, denn das immer mehr sich verbreitende

Sammlerinteresse, die zentralisierende Aufsaugung durch

die Museen und nicht zuletzt das unermüdliche Suchen

der großen Händlerfirmen hat schon so ziemlich alles

ans Tageslicht gezogen, was aus früheren Jahrhunderten

auf uns überkommen ist. Aber hin und wieder ereignet

es sich doch noch, daß aus alten Patrizier- oder Adels-

häusern Stücke zum Vorschein kommen, die von früheren

feinsinnigen Kennern mit geschultem Blick oder aus

instinktivem Kulturgefühl zusammengetragen sind und

die Generationen hindurch einen sorgsam und pietätvoll

gehüteten Schatz bildeten, an dem man sich erfreute und

den man bewunderte, dessen ruhmverleihendes Eigentum

jvtüüet?

man aber nicht prahlerisch in die Welt hinausposaunte.

So fand ich vor einigen Jahren bei einem alten Sonder-

ling eine Sammlung von etwa 50 Gemälden alter nieder-

ländischer Meister des 17. Jahrhunderts, alles kleine, feine

Stücke; darunter nichts Geringeres als einen van üoyen,

einen Terborgh und sogar ein miniaturkleines Original

des Franz Hals (Ölfarbe, Eiche, 9,5:6,7 cm), welches —

wie urkundlich belegt ist — ein flüchtiges Porträt des

Hamburger Trivmacher-Meisters Marx Dreyer aus dem

Jahre 1641 darstellt. Dieses hatte er in einer Schenke

für sich malen lassen und den großen Meister dafür

freigehalten, „weyle selbiger nichts kauften gekont“. Das

weitaus beste Stück ist aber ein Bild von Peter Paul

Rubens, betitelt: Herkules und Antaeus, das mit Ölfarbe

auf Eichenholz (28,5 cm hoch zu 20 cm breit gemalt ist.

294