die schlesische Seitenlinie des württembergischen Herzogs-

hauses, auf die auch das fagettierte Stengelglas (mit

angesetztem, falschen Fuße) im Mährischen Gewerbe-

museum von Brünn20) zurückgeht, wird ganz natur-

gemäß ihren Bedarf an geschnittenen Kunstgläsern

vorwiegend in ihrer Nähe gedeckt haben, wo die

Glaskunst und besonders der Glasschnitt im 18.

Jahrhundert in hoher Blüte stand. Ein solches Stück,

nämlich ein Deckelpokal mit Wappen und Spruch21)

im Schloßmuseum von Sigmaringen, ist eine ausgesprochene

schlesische Arbeit mit der charakteristischen Cuppa-Ein-

teilung in zwei Breit- und zwei Schmalfelder, die einen

Schäfer mit einem Lamm zeigen. — Dagegen sind sicher-

lich auf dem Boden des heutigen Württemberg zahlreiche

jener geschnittenen Gläser entstanden, die sonstige G e-

schlechterwappen, namentlich solche von ehedem

reichsunmittelbaren Adelsfamilien aufweisen. Es sind das

meist ungeschliffene, schlicht geschnittene Pokale und

Stengelgläser, die das Wappen der betreffenden Standes-

herrschaft, mitunter auf der andern Seite aus das gekrönte

Spiegelmonogramm des Besitzers tragen und auf den

alten Stammsitzen wie in den Schlössern von Langen-

burg, Bartenstein, Wolfegg, Waldsee (z. B. ein besonders

großer Riesenpokal mit geschraubtem Nodus), Zeil, Aulen-

dorf etc. nicht selten angetroffen werden können. Aller-

dings stammen manche, in oberschwäbischen Herrensitzen

verwahrten, geschnittenen Gläser wie z. B. die beiden

großen geschliffenen Deckelschalen mit den vereinigten

Wappen von Waldburg-Salm in Wolfegg oder der Kugel-

flacon mit den feinen Alliancewappen von Königsegg-

Manderscheid in Aulendorf, beide aus der 1. Hälfte des

18. Jahrhunderts, unzweifelhaft aus Böhmen, was uns bei

den engen verwandtschaftlichen Beziehungen des katholi-

schen Hochadels von Schwaben mit der altösterreichischen

Aristokratie nicht wundern kann. Manche der württem-

bergischen Adelswappen-Gläser sind inzwischen auch in

Sammlerhände gekommen, wie etwa ein schwerer, konischer

Becher mit dem Oettingen-Wappen in die Sammlung der

Frau Emilie Wolf in Stuttgart oder das ebenfalls unge-

schliffene Glas mit dem Wappen des Franz Konrad

Grafen von Stadion in den Besitz des (verstorbenen)

Grafen Karl von Linden in Stuttgart. — Andere württem-

bergische Adelswappen auf wohl größtenteils württem-

bergischen, geschnittenen Gläsern sind auch überall im

Lande verstreut, wie die der Familien Gemmingen (z. B.

Auktion Prof. Seyffer-Stuttgart, 1887 Nr. 519), Berlichingen-

Rossach (auf Schloß Jagsthausen), Ulm-Schwarzach (bei

Baron Ulm-Erbach auf Schloß Erbach) usw. — An künst-

lerischer Qualität können sie sich sämtlich nicht messen

mit den gleichzeitigen besseren Schnittgläsern von Böhmen

oder Schlesien, Nürnberg oder Potsdam.

Aber auch eine volkstümliche Darstellung kehrt auf

20) Sonderbarer Weise als „Lichtensteinpokal“ abgebildet in

den Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums in Brünn,

1910, Nr. 2, S. 2«.

21) „Zerfall gleich dieses Glaß, Zerbricht gleich Stahl und

Stein, das Hauß von Wurtemberg muß immerwährend seyn“. —

Vgl. F. D. Lehner: Fürst!. Hohenzollern’sches Museum zu Sigma-

ringen; Verzeichnis der Gläser, 1872. Nr. 258.

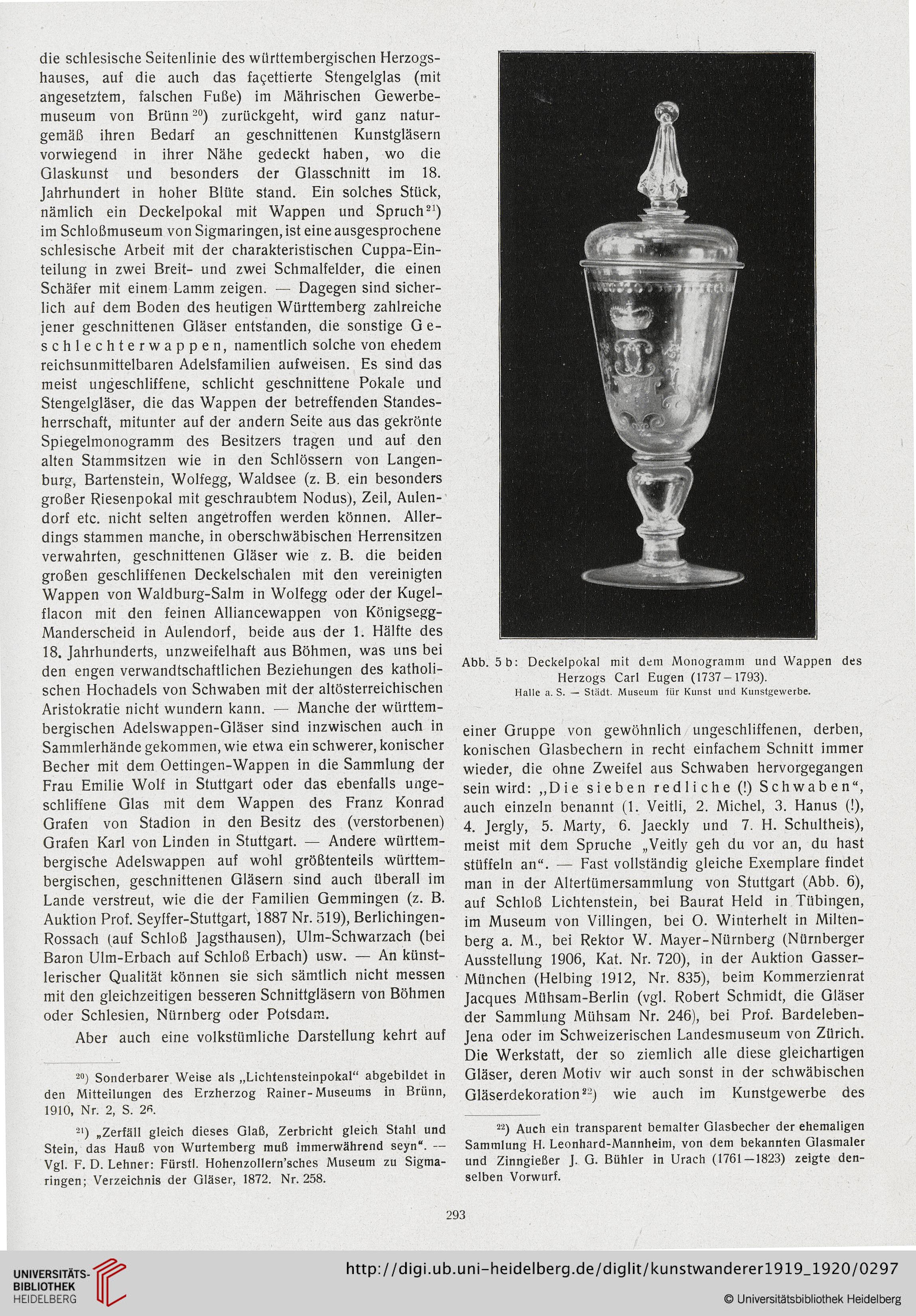

Abb. 5b: Deckelpokal mit dem Monogramm und Wappen des

Herzogs Carl Eugen (1737-1793).

Halle a. S. — Stadt. Museum für Kunst und Kunstgewerbe.

einer Gruppe von gewöhnlich ungeschliffenen, derben,

konischen Glasbechern in recht einfachem Schnitt immer

wieder, die ohne Zweifel aus Schwaben hervorgegangen

sein wird: „Die sieben redliche (!) Schwaben“,

auch einzeln benannt (1. Veitli, 2. Michel, 3. Hanus (!),

4. Jergly, 5. Marty, 6. Jaeckly und 7. H. Schultheis),

meist mit dem Spruche „Veitly geh du vor an, du hast

stüffeln an“. — Fast vollständig gleiche Exemplare findet

man in der Altertümersammlung von Stuttgart (Abb. 6),

auf Schloß Lichtenstein, bei Baurat Held in Tübingen,

im Museum von Villingen, bei 0. Winterhelt in Milten-

berg a. M., bei Rektor W. Mayer-Nürnberg (Nürnberger

Ausstellung 1906, Kat. Nr. 720), in der Auktion Gasser-

München (Helbing 1912, Nr. 835), beim Kommerzienrat

Jacques Mühsam-Berlin (vgl. Robert Schmidt, die Gläser

der Sammlung Mühsam Nr. 246), bei Prof. Bardeleben-

Jena oder im Schweizerischen Landesmuseum von Zürich.

Die Werkstatt, der so ziemlich alle diese gleichartigen

Gläser, deren Motiv wir auch sonst in der schwäbischen

Gläserdekoration22) wie auch im Kunstgewerbe des

22) Auch ein transparent bemalter Glasbecher der ehemaligen

Sammlung H. Leonhard-Mannheim, von dem bekannten Glasmaler

und Zinngießer J. G. Bühler in Urach (1761—1823) zeigte den-

selben Vorwurf.

293

hauses, auf die auch das fagettierte Stengelglas (mit

angesetztem, falschen Fuße) im Mährischen Gewerbe-

museum von Brünn20) zurückgeht, wird ganz natur-

gemäß ihren Bedarf an geschnittenen Kunstgläsern

vorwiegend in ihrer Nähe gedeckt haben, wo die

Glaskunst und besonders der Glasschnitt im 18.

Jahrhundert in hoher Blüte stand. Ein solches Stück,

nämlich ein Deckelpokal mit Wappen und Spruch21)

im Schloßmuseum von Sigmaringen, ist eine ausgesprochene

schlesische Arbeit mit der charakteristischen Cuppa-Ein-

teilung in zwei Breit- und zwei Schmalfelder, die einen

Schäfer mit einem Lamm zeigen. — Dagegen sind sicher-

lich auf dem Boden des heutigen Württemberg zahlreiche

jener geschnittenen Gläser entstanden, die sonstige G e-

schlechterwappen, namentlich solche von ehedem

reichsunmittelbaren Adelsfamilien aufweisen. Es sind das

meist ungeschliffene, schlicht geschnittene Pokale und

Stengelgläser, die das Wappen der betreffenden Standes-

herrschaft, mitunter auf der andern Seite aus das gekrönte

Spiegelmonogramm des Besitzers tragen und auf den

alten Stammsitzen wie in den Schlössern von Langen-

burg, Bartenstein, Wolfegg, Waldsee (z. B. ein besonders

großer Riesenpokal mit geschraubtem Nodus), Zeil, Aulen-

dorf etc. nicht selten angetroffen werden können. Aller-

dings stammen manche, in oberschwäbischen Herrensitzen

verwahrten, geschnittenen Gläser wie z. B. die beiden

großen geschliffenen Deckelschalen mit den vereinigten

Wappen von Waldburg-Salm in Wolfegg oder der Kugel-

flacon mit den feinen Alliancewappen von Königsegg-

Manderscheid in Aulendorf, beide aus der 1. Hälfte des

18. Jahrhunderts, unzweifelhaft aus Böhmen, was uns bei

den engen verwandtschaftlichen Beziehungen des katholi-

schen Hochadels von Schwaben mit der altösterreichischen

Aristokratie nicht wundern kann. Manche der württem-

bergischen Adelswappen-Gläser sind inzwischen auch in

Sammlerhände gekommen, wie etwa ein schwerer, konischer

Becher mit dem Oettingen-Wappen in die Sammlung der

Frau Emilie Wolf in Stuttgart oder das ebenfalls unge-

schliffene Glas mit dem Wappen des Franz Konrad

Grafen von Stadion in den Besitz des (verstorbenen)

Grafen Karl von Linden in Stuttgart. — Andere württem-

bergische Adelswappen auf wohl größtenteils württem-

bergischen, geschnittenen Gläsern sind auch überall im

Lande verstreut, wie die der Familien Gemmingen (z. B.

Auktion Prof. Seyffer-Stuttgart, 1887 Nr. 519), Berlichingen-

Rossach (auf Schloß Jagsthausen), Ulm-Schwarzach (bei

Baron Ulm-Erbach auf Schloß Erbach) usw. — An künst-

lerischer Qualität können sie sich sämtlich nicht messen

mit den gleichzeitigen besseren Schnittgläsern von Böhmen

oder Schlesien, Nürnberg oder Potsdam.

Aber auch eine volkstümliche Darstellung kehrt auf

20) Sonderbarer Weise als „Lichtensteinpokal“ abgebildet in

den Mitteilungen des Erzherzog Rainer-Museums in Brünn,

1910, Nr. 2, S. 2«.

21) „Zerfall gleich dieses Glaß, Zerbricht gleich Stahl und

Stein, das Hauß von Wurtemberg muß immerwährend seyn“. —

Vgl. F. D. Lehner: Fürst!. Hohenzollern’sches Museum zu Sigma-

ringen; Verzeichnis der Gläser, 1872. Nr. 258.

Abb. 5b: Deckelpokal mit dem Monogramm und Wappen des

Herzogs Carl Eugen (1737-1793).

Halle a. S. — Stadt. Museum für Kunst und Kunstgewerbe.

einer Gruppe von gewöhnlich ungeschliffenen, derben,

konischen Glasbechern in recht einfachem Schnitt immer

wieder, die ohne Zweifel aus Schwaben hervorgegangen

sein wird: „Die sieben redliche (!) Schwaben“,

auch einzeln benannt (1. Veitli, 2. Michel, 3. Hanus (!),

4. Jergly, 5. Marty, 6. Jaeckly und 7. H. Schultheis),

meist mit dem Spruche „Veitly geh du vor an, du hast

stüffeln an“. — Fast vollständig gleiche Exemplare findet

man in der Altertümersammlung von Stuttgart (Abb. 6),

auf Schloß Lichtenstein, bei Baurat Held in Tübingen,

im Museum von Villingen, bei 0. Winterhelt in Milten-

berg a. M., bei Rektor W. Mayer-Nürnberg (Nürnberger

Ausstellung 1906, Kat. Nr. 720), in der Auktion Gasser-

München (Helbing 1912, Nr. 835), beim Kommerzienrat

Jacques Mühsam-Berlin (vgl. Robert Schmidt, die Gläser

der Sammlung Mühsam Nr. 246), bei Prof. Bardeleben-

Jena oder im Schweizerischen Landesmuseum von Zürich.

Die Werkstatt, der so ziemlich alle diese gleichartigen

Gläser, deren Motiv wir auch sonst in der schwäbischen

Gläserdekoration22) wie auch im Kunstgewerbe des

22) Auch ein transparent bemalter Glasbecher der ehemaligen

Sammlung H. Leonhard-Mannheim, von dem bekannten Glasmaler

und Zinngießer J. G. Bühler in Urach (1761—1823) zeigte den-

selben Vorwurf.

293