seiner Pariser Mitarbeiter einzubüßen. Diese wußten

nur zu gut, daß hier ein Talent schlummerte, mit

dem sie sich nicht messen können. Was Eiff in

Paris lernen konnte, hat er vollauf getan: die Be-

tonung der besten technischen Leistung, die er bis

zum äußerst seltenen Gipfel des Hochschnitt-Porträts

zu steigern wußte. Aber die nur allzu gefälligen

Ornamentspielereien der Louis-Stile, die natürlich in

Frankreich immer eine überwältigende Rolle spielen,

hätten für den deutschen Künstler auf die Dauer gefähr-

lich werden können, wenn ihn nicht — zunächst gegen

seinen Willen — seine Heimat noch rechtzeitig zurück-

gerufen hätte. — Die württembergische König-Karls-

Jubiläumsstiftung, wie das Eingreifen des Stuttgarter

Landesgewerbemuseums gaben der Weiterentwickelung

Eiffs die entscheidende Richtung. Im Vollbesitze einer

staunenswerten technischen Meisterschaft hatte er nach

dieser Richtung keine Lehre mehr nötig; in dieser Be-

ziehung hatte er nur durch unausgesetzte Selbstkritik

und zielbewußte Unerbittlichkeit jeden Stillstand zu ver-

meiden und seinen eigenen Persönlichkeitsstil immer

reiner herauszuarbeiten. Umso wichtiger war aber die

künstlerische Vervollkommnung, wie das Abstreifen aller

Pariser Mätzchen und ein Adaptieren neuer, fruchtbringen-

der Anregungen, wie er solche zunächst in Wien, dann

auch vorübergehend an der Stuttgarter Kunstgewerbe-

schule und durch sonstigen Künstlerumgang in sich ver-

arbeiten und zu neuen Anschauungen ausreifen lassen

mußte. In dieser Beziehung brachte allerdings der fünf-

jährige Weltkrieg, der den jungen Vaterlandsverteidiger

in die Schützengräben der Argonnen, dann auch nach

Rußland verschlug, eine beklagenswerte Unterbrechung;

das eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse, das er sich

als Soldat und Offizier errang, kann ihn nicht ganz dafür

entschädigen, daß seine Kunst lange brach liegen mußte,

und er noch heute nicht jene weitverzweigten, inter-

nationalen Beziehungen anknüpfen und ausbauen konnte,

die sein ästhetisches Können dem technischen gleich-

gestellt hätten. Und doch entstanden schon während

des Krieges, wie auch unmittelbar nachher eine ganze

Reihe trefflicher Arbeiten, die den gewaltigen Fortschritt

gegenüber den Pariser Erzeugnissen deutlich erkennbar

machen. Durch das Eingreifen einiger einflußreichen

Kunstfreunde, namentlich des letzten württembergischen

Königs selbst, konnte er schon in kurzen Urlaubszeiten

manches schaffen, was alles in Württemberg bisher an

Qlaschnitt Gesehene, weit in den Schatten stellte. Eiffs

beide Königspokale — einer im Besitz des letzten Königs

(Abb. 16), der andere im Stuttgarter Landesgewerbe-

museum —, der geschliffene Deckel-Roemer mit dem,

ebenfalls nach dem Leben geschnittenen Zeppelin-Kopf,

weitere ähnliche Arbeiten mit den Porträts des ehemaligen

Vizekanzlers Dr. v. Payer und des Abgeordneten Conrad

Haußmann, Briefbeschwerer mit den Brustbildern des Grafen

Carl von Moy oder des verstorbenen Geheimrates v. Steiner

und mehrere ähnliche Arbeiten, durchwegs im überaus

schwierigen Hochschnitt-Relief, bilden eine fortlaufende

Kette immer mehr gesteigerter Leistungen, die dem Fach-

mann umso mehr imponieren müssen, als sich die

virtuos entwickelte Schnitt-Technik immer mehr von der

ehedem beliebten, geleckten (an Preßglasmedaillons er-

innernden) Manier entfernte. Aber auch bei allerlei Vasen

oder Schalen, Dosen oder Bonbonnieren, aus Glas,

wie bei den verschiedenen Schmucksteinen für Ringe,

Broschen oder Anhänger, staunt man über eine solche

Fertigkeit auch im kleinen Maßstabe, die die sichere

Führung des doch so unvollkommenen Werkzeugs kund-

tut, als hätten Glas oder Edelstein ihre natürliche Härte

verloren und ließen sich scheiden, wie Holz oder Elfen-

bein. Die beigefügten Abbildungen (Abb. 16—22) können

natürlich nur eine ungefähre Vorstellung der technischen

Meisterleistungen, die in der Gegenwart konkurrenzlos

dastehen, geben.

Und bei all dem muß immer daran erinnert werden,

daß wir es in Wilhelm von Eiff mit einem kaum dem

Jünglingsalter entwachsenen Manne zu tun haben, der

unausgesetzt an sich weiter arbeitet, jeder hohen oder

wenigstens vernünftigen Anregung leicht zugänglich ist

und, an folgerichtige Arbeit von Kindheit an gewöhnt,

den höchsten Idealen mit gesundem Ehrgeiz zustrebt.

Hat er doch auch z. B. als Porträtmaler, obwohl auch

auf diesem Gebiet vorwiegend Autodidakt, bereits die

schönsten Fortschritte gemacht, die er auch als Graphiker

und Metallkünstler zu erreichen bestrebt ist. Wenn er

der durch eine zu weitgehende Zersplitterung der Kräfte

naheliegenden Gefahr — wie zu hoffen ist — zu be-

gegnen wissen wird und seine Hauptstärke nach wie vor

im Glas- und Edelsteinschnitt sucht, wo sie tatsächlich

liegt, wird er allmählich den Ruhm des besten Sonder-

künstlers aller Zeiten und Völker auf diesem Gebiete

erringen können. Gerade, weil er zum Unterschiede

von vielen Anderen im Glas- und Steinschnitt zu

gleich entwerfender und selbst ausführender Künstler

ist, also Ästhetik und Technik in der glücklichsten

Art in einer Person vereinigt, dürfen wir das Herr-

lichste von ihm erwarten; er ist es, der mit einem

Schlage die früher für Württemberg nicht allzube-

deutende Bilanz des Glas- und Edelsteinschnittes

in das stolzeste Gegenteil verwandelt hat und zuver-

sichtlich noch mehr verwandeln wird.

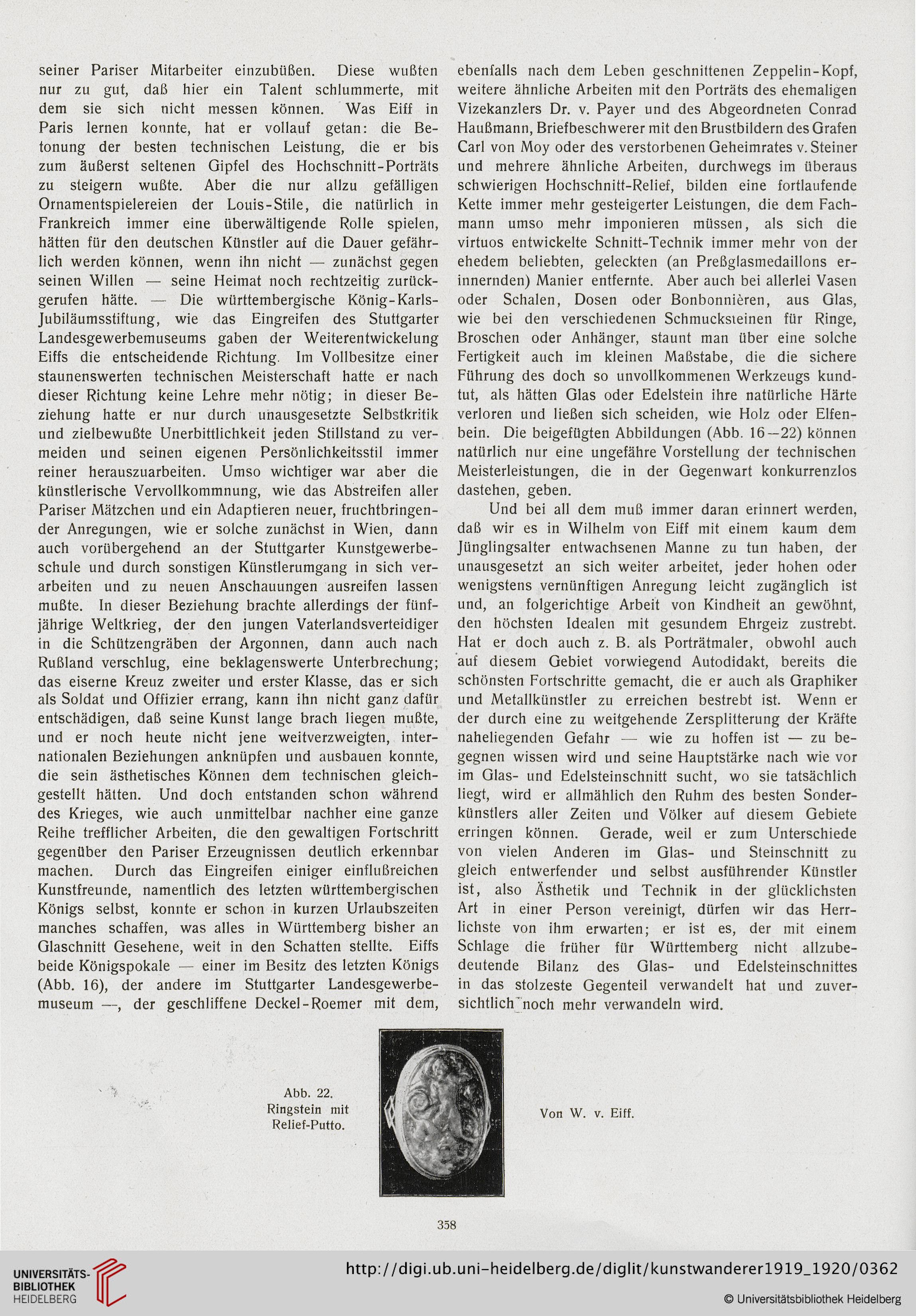

Abb. 22.

Ringstein mit

Relief-Putto.

Von W. v. Eiff.

358

nur zu gut, daß hier ein Talent schlummerte, mit

dem sie sich nicht messen können. Was Eiff in

Paris lernen konnte, hat er vollauf getan: die Be-

tonung der besten technischen Leistung, die er bis

zum äußerst seltenen Gipfel des Hochschnitt-Porträts

zu steigern wußte. Aber die nur allzu gefälligen

Ornamentspielereien der Louis-Stile, die natürlich in

Frankreich immer eine überwältigende Rolle spielen,

hätten für den deutschen Künstler auf die Dauer gefähr-

lich werden können, wenn ihn nicht — zunächst gegen

seinen Willen — seine Heimat noch rechtzeitig zurück-

gerufen hätte. — Die württembergische König-Karls-

Jubiläumsstiftung, wie das Eingreifen des Stuttgarter

Landesgewerbemuseums gaben der Weiterentwickelung

Eiffs die entscheidende Richtung. Im Vollbesitze einer

staunenswerten technischen Meisterschaft hatte er nach

dieser Richtung keine Lehre mehr nötig; in dieser Be-

ziehung hatte er nur durch unausgesetzte Selbstkritik

und zielbewußte Unerbittlichkeit jeden Stillstand zu ver-

meiden und seinen eigenen Persönlichkeitsstil immer

reiner herauszuarbeiten. Umso wichtiger war aber die

künstlerische Vervollkommnung, wie das Abstreifen aller

Pariser Mätzchen und ein Adaptieren neuer, fruchtbringen-

der Anregungen, wie er solche zunächst in Wien, dann

auch vorübergehend an der Stuttgarter Kunstgewerbe-

schule und durch sonstigen Künstlerumgang in sich ver-

arbeiten und zu neuen Anschauungen ausreifen lassen

mußte. In dieser Beziehung brachte allerdings der fünf-

jährige Weltkrieg, der den jungen Vaterlandsverteidiger

in die Schützengräben der Argonnen, dann auch nach

Rußland verschlug, eine beklagenswerte Unterbrechung;

das eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse, das er sich

als Soldat und Offizier errang, kann ihn nicht ganz dafür

entschädigen, daß seine Kunst lange brach liegen mußte,

und er noch heute nicht jene weitverzweigten, inter-

nationalen Beziehungen anknüpfen und ausbauen konnte,

die sein ästhetisches Können dem technischen gleich-

gestellt hätten. Und doch entstanden schon während

des Krieges, wie auch unmittelbar nachher eine ganze

Reihe trefflicher Arbeiten, die den gewaltigen Fortschritt

gegenüber den Pariser Erzeugnissen deutlich erkennbar

machen. Durch das Eingreifen einiger einflußreichen

Kunstfreunde, namentlich des letzten württembergischen

Königs selbst, konnte er schon in kurzen Urlaubszeiten

manches schaffen, was alles in Württemberg bisher an

Qlaschnitt Gesehene, weit in den Schatten stellte. Eiffs

beide Königspokale — einer im Besitz des letzten Königs

(Abb. 16), der andere im Stuttgarter Landesgewerbe-

museum —, der geschliffene Deckel-Roemer mit dem,

ebenfalls nach dem Leben geschnittenen Zeppelin-Kopf,

weitere ähnliche Arbeiten mit den Porträts des ehemaligen

Vizekanzlers Dr. v. Payer und des Abgeordneten Conrad

Haußmann, Briefbeschwerer mit den Brustbildern des Grafen

Carl von Moy oder des verstorbenen Geheimrates v. Steiner

und mehrere ähnliche Arbeiten, durchwegs im überaus

schwierigen Hochschnitt-Relief, bilden eine fortlaufende

Kette immer mehr gesteigerter Leistungen, die dem Fach-

mann umso mehr imponieren müssen, als sich die

virtuos entwickelte Schnitt-Technik immer mehr von der

ehedem beliebten, geleckten (an Preßglasmedaillons er-

innernden) Manier entfernte. Aber auch bei allerlei Vasen

oder Schalen, Dosen oder Bonbonnieren, aus Glas,

wie bei den verschiedenen Schmucksteinen für Ringe,

Broschen oder Anhänger, staunt man über eine solche

Fertigkeit auch im kleinen Maßstabe, die die sichere

Führung des doch so unvollkommenen Werkzeugs kund-

tut, als hätten Glas oder Edelstein ihre natürliche Härte

verloren und ließen sich scheiden, wie Holz oder Elfen-

bein. Die beigefügten Abbildungen (Abb. 16—22) können

natürlich nur eine ungefähre Vorstellung der technischen

Meisterleistungen, die in der Gegenwart konkurrenzlos

dastehen, geben.

Und bei all dem muß immer daran erinnert werden,

daß wir es in Wilhelm von Eiff mit einem kaum dem

Jünglingsalter entwachsenen Manne zu tun haben, der

unausgesetzt an sich weiter arbeitet, jeder hohen oder

wenigstens vernünftigen Anregung leicht zugänglich ist

und, an folgerichtige Arbeit von Kindheit an gewöhnt,

den höchsten Idealen mit gesundem Ehrgeiz zustrebt.

Hat er doch auch z. B. als Porträtmaler, obwohl auch

auf diesem Gebiet vorwiegend Autodidakt, bereits die

schönsten Fortschritte gemacht, die er auch als Graphiker

und Metallkünstler zu erreichen bestrebt ist. Wenn er

der durch eine zu weitgehende Zersplitterung der Kräfte

naheliegenden Gefahr — wie zu hoffen ist — zu be-

gegnen wissen wird und seine Hauptstärke nach wie vor

im Glas- und Edelsteinschnitt sucht, wo sie tatsächlich

liegt, wird er allmählich den Ruhm des besten Sonder-

künstlers aller Zeiten und Völker auf diesem Gebiete

erringen können. Gerade, weil er zum Unterschiede

von vielen Anderen im Glas- und Steinschnitt zu

gleich entwerfender und selbst ausführender Künstler

ist, also Ästhetik und Technik in der glücklichsten

Art in einer Person vereinigt, dürfen wir das Herr-

lichste von ihm erwarten; er ist es, der mit einem

Schlage die früher für Württemberg nicht allzube-

deutende Bilanz des Glas- und Edelsteinschnittes

in das stolzeste Gegenteil verwandelt hat und zuver-

sichtlich noch mehr verwandeln wird.

Abb. 22.

Ringstein mit

Relief-Putto.

Von W. v. Eiff.

358