xcv

kommen waren. In diesem Decrete war eine Strafe von

20 Lire in Gold demjenigen angedroht, der sich dieser

Anordnung widersetzen würde. Das nachfolgende, frü-

her gedachte Decret vom Jahre 913 bezeichnet den

Raum und die Grenzen des alten Theaters. Nach der

damit übereinstimmenden Abbildung von Carotto hob

sich das Quergebäude fast unmittelbar ans den Etsch-

fluthen empor; es enthielt mehrere Stockwerke und Hess

aus seinen Logen frei auf den Strom hinausblicken, der an

dieser Stelle bisweilen das Schauspiel von Naumachien

geboten haben soll. Damals führte eine zweite Brücke,

genannt Emilio oder Rotto, von jenem Punkte über die

Etsch, wo jetzt die Kirche Sta. Anastasia sieht, und zwi-

schen die beiden Brücken, welche zugleich die Aus-

gangspunkte des Theaters bezeichnen, verlegt man den

Tummelplatz der Schiffe. Maffei zieht die Darstellung

von Seegefechten an dieser Stelle in Zweifel; viele

andere bestreiten sie ernstlich; Jenen, welche die An-

nahme aufrecht erhalten, stehen die Tradition und die-

erwähnten Abbildungen aus dem Mittelalter zur Seite.

Von dem Bestände der zweiten Brücke zeugen übrigens

.noch deutliche Spuren. Bei niedrigem Wasserstande ge-

wahrt man noch einen Theil der Pfeilerunterlagen, und

Mos ca rdo erinnert sich im Jahre 1622 eine grosse

Menge von Bausteinen gesehen zu haben, welche man

daselbst aus dem Strome ausgegraben und zur Herstel-

lung des durch einen Blitzstrahl beschädigten Glocken-

thurms von Sta. Anastasia verwendet hatte. Ponte Emilio

ging im Jahre 1153 bei einer Hochfluth zu Grunde. In

der ganzen Linie der Ufermauer, welche von Ponte

Pietra gegen das Gärtlein des ehemaligen Klosters San

Redentore führt, treten gewaltige Steintrümmer in die

Etsch hinaus, gleichsam die Ausläufer des verfallenen

Römerwerks, während die über der Regaste amphithea-

tralisch aufsteigenden Häuschen in ihrem Mauerwerk

und besonders in den Kellergewölben manche Bruch-

stücke und Spuren des ehemaligen Colossalbaues zeigen.

Nach Canobbio soll der Mezzo Circo Verona’s in seine

Räume an 11.000 Menschen haben aufnehmen können.

Die ersten erfolgreichen Ausgrabungen fanden im

Jahre 1761 statt. Die gefundenen Objecte wurden in

der Folge (18 LS) von ihrem Besitzer, Dott. Silvio Fon-

tana, an die Commune überlassen, welche sie in einem

besonderen Cabinete aufbewahrte. Eigentlich hat aber

erst der unlängst verstorbene, um die Alterthumskunde

sehr verdiente Graf A. Monga in neuerer Zeit die Aus-

grabungen grossartig und systematisch betreiben lassen.

Er hatte mit grossen Opfern die Häuser und Grund-

stücke, welche sich über den Ruinen erhoben, ange-

kauft, sie abtragen, den Schutt wegräumen und aut

diese Art allmählich Bogen, Gewölbe, Pforten, Stiegen,

Gänge und Canäle offen legen lassen. Unter den Ge-

genständen, welche unter ihm aufgefunden und theils

in seiner interessanten Privatsammlung (in der vorer-

wähnten Kirche San Girolamo) deponirt, theils dem

Museum von Verona überlassen wurden, erwähnen wir

vorzugsweise vier sehr schöner Hermen, darstellend die

Tragödie, die Komödie, die Satyre und den Bacchus,

dann eines broncenen Fusses von riesigen Dimensionen,

der zu einem Colossal - Standbilde gehörte, mehrerer

zierlicher Basreliefs, Medaillons, römischer Waffen,

Eisenhelme, Brustpanzer, auf welch letztere man häufig

stiess und woher man die Vermuthung ableitete, dass

diese Räume auch eine Zeit lang, sowie die Arena, zu

strategischen Zwecken gedient haben mochten, endlich

eines kupfernen Schiffleins, welches ohne Zweifel die

Verbindung mit dem Strome herzustellen bestimmt war.

Ausserdem fand man in grosser Menge Stücke kost-

baren Marmors, aus welchem das Geländer des Podiums

bestanden haben mochte, Fragmente von Lapislazuli

etc. Leider sind diese so denkwürdigen Ausgrabun-

gen, welche vom Volke gemeiniglich „Scavi di Mongau

genannt werden, seit ungefähr siebzehn Jahren gänzlich

eingestellt worden; Graf .Mo n ga, der ihnen bereits grosse

Geldsummen geopfert hatte, fand nicht die materielle

Theilnahme, auf welche er bei dem Unternehmen ge-

rechnet hatte, und Hess mitten in dem Werke innehalten.

Es dürfte somit aus dieser reichen Fundgrube des Alter-

thums kaum die Hälfte ihrer Schätze zu Tage gefördert

worden sein; gleich undurchdringlichen Geheimnissen

starren die finsteren Gänge, die sich im Steingeröll und

Schutt verlieren, dem Forscher in’s Auge, und vergeb-

lich streut seine Fackel ihren Schein in die Nacht der

klaffenden Höhlen. W. v. Metzer ich.

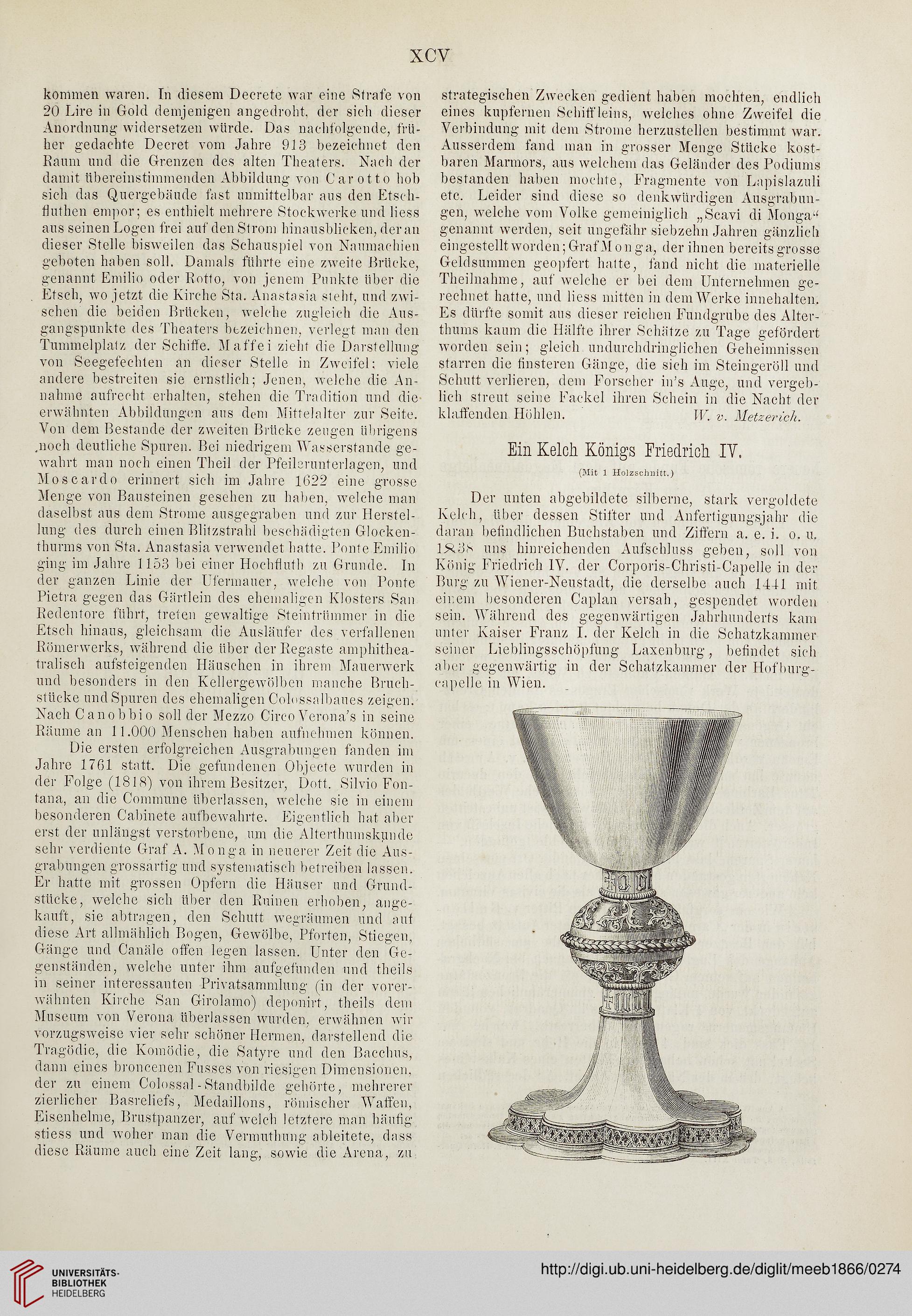

Ein Kelch Königs Friedrich IY.

(Mit 1 Holzschnitt.)

Der unten abgebildete silberne, stark vergoldete

Kelch, über dessen Stifter und Anfertigungsjahr die

daran befindlichen Buchstaben und Ziffern a. e. i. o. u.

15<3^ uns hinreichenden Aufschluss geben, soll von

König Friedrich IV. der Corporis-Christi-Capelle in der

Burg zu Wiener-Neustadt, die derselbe auch 1441 mit

einem besonderen Caplan versah, gespendet worden

sein. Während des gegenwärtigen Jahrhunderts kam

unter Kaiser Franz I. der Kelch in die Schatzkammer

seiner Lieblingsschöpfung Laxenburg, befindet sich

aber gegenwärtig in der Schatzkammer der Hofburg-

capelle in Wien.

kommen waren. In diesem Decrete war eine Strafe von

20 Lire in Gold demjenigen angedroht, der sich dieser

Anordnung widersetzen würde. Das nachfolgende, frü-

her gedachte Decret vom Jahre 913 bezeichnet den

Raum und die Grenzen des alten Theaters. Nach der

damit übereinstimmenden Abbildung von Carotto hob

sich das Quergebäude fast unmittelbar ans den Etsch-

fluthen empor; es enthielt mehrere Stockwerke und Hess

aus seinen Logen frei auf den Strom hinausblicken, der an

dieser Stelle bisweilen das Schauspiel von Naumachien

geboten haben soll. Damals führte eine zweite Brücke,

genannt Emilio oder Rotto, von jenem Punkte über die

Etsch, wo jetzt die Kirche Sta. Anastasia sieht, und zwi-

schen die beiden Brücken, welche zugleich die Aus-

gangspunkte des Theaters bezeichnen, verlegt man den

Tummelplatz der Schiffe. Maffei zieht die Darstellung

von Seegefechten an dieser Stelle in Zweifel; viele

andere bestreiten sie ernstlich; Jenen, welche die An-

nahme aufrecht erhalten, stehen die Tradition und die-

erwähnten Abbildungen aus dem Mittelalter zur Seite.

Von dem Bestände der zweiten Brücke zeugen übrigens

.noch deutliche Spuren. Bei niedrigem Wasserstande ge-

wahrt man noch einen Theil der Pfeilerunterlagen, und

Mos ca rdo erinnert sich im Jahre 1622 eine grosse

Menge von Bausteinen gesehen zu haben, welche man

daselbst aus dem Strome ausgegraben und zur Herstel-

lung des durch einen Blitzstrahl beschädigten Glocken-

thurms von Sta. Anastasia verwendet hatte. Ponte Emilio

ging im Jahre 1153 bei einer Hochfluth zu Grunde. In

der ganzen Linie der Ufermauer, welche von Ponte

Pietra gegen das Gärtlein des ehemaligen Klosters San

Redentore führt, treten gewaltige Steintrümmer in die

Etsch hinaus, gleichsam die Ausläufer des verfallenen

Römerwerks, während die über der Regaste amphithea-

tralisch aufsteigenden Häuschen in ihrem Mauerwerk

und besonders in den Kellergewölben manche Bruch-

stücke und Spuren des ehemaligen Colossalbaues zeigen.

Nach Canobbio soll der Mezzo Circo Verona’s in seine

Räume an 11.000 Menschen haben aufnehmen können.

Die ersten erfolgreichen Ausgrabungen fanden im

Jahre 1761 statt. Die gefundenen Objecte wurden in

der Folge (18 LS) von ihrem Besitzer, Dott. Silvio Fon-

tana, an die Commune überlassen, welche sie in einem

besonderen Cabinete aufbewahrte. Eigentlich hat aber

erst der unlängst verstorbene, um die Alterthumskunde

sehr verdiente Graf A. Monga in neuerer Zeit die Aus-

grabungen grossartig und systematisch betreiben lassen.

Er hatte mit grossen Opfern die Häuser und Grund-

stücke, welche sich über den Ruinen erhoben, ange-

kauft, sie abtragen, den Schutt wegräumen und aut

diese Art allmählich Bogen, Gewölbe, Pforten, Stiegen,

Gänge und Canäle offen legen lassen. Unter den Ge-

genständen, welche unter ihm aufgefunden und theils

in seiner interessanten Privatsammlung (in der vorer-

wähnten Kirche San Girolamo) deponirt, theils dem

Museum von Verona überlassen wurden, erwähnen wir

vorzugsweise vier sehr schöner Hermen, darstellend die

Tragödie, die Komödie, die Satyre und den Bacchus,

dann eines broncenen Fusses von riesigen Dimensionen,

der zu einem Colossal - Standbilde gehörte, mehrerer

zierlicher Basreliefs, Medaillons, römischer Waffen,

Eisenhelme, Brustpanzer, auf welch letztere man häufig

stiess und woher man die Vermuthung ableitete, dass

diese Räume auch eine Zeit lang, sowie die Arena, zu

strategischen Zwecken gedient haben mochten, endlich

eines kupfernen Schiffleins, welches ohne Zweifel die

Verbindung mit dem Strome herzustellen bestimmt war.

Ausserdem fand man in grosser Menge Stücke kost-

baren Marmors, aus welchem das Geländer des Podiums

bestanden haben mochte, Fragmente von Lapislazuli

etc. Leider sind diese so denkwürdigen Ausgrabun-

gen, welche vom Volke gemeiniglich „Scavi di Mongau

genannt werden, seit ungefähr siebzehn Jahren gänzlich

eingestellt worden; Graf .Mo n ga, der ihnen bereits grosse

Geldsummen geopfert hatte, fand nicht die materielle

Theilnahme, auf welche er bei dem Unternehmen ge-

rechnet hatte, und Hess mitten in dem Werke innehalten.

Es dürfte somit aus dieser reichen Fundgrube des Alter-

thums kaum die Hälfte ihrer Schätze zu Tage gefördert

worden sein; gleich undurchdringlichen Geheimnissen

starren die finsteren Gänge, die sich im Steingeröll und

Schutt verlieren, dem Forscher in’s Auge, und vergeb-

lich streut seine Fackel ihren Schein in die Nacht der

klaffenden Höhlen. W. v. Metzer ich.

Ein Kelch Königs Friedrich IY.

(Mit 1 Holzschnitt.)

Der unten abgebildete silberne, stark vergoldete

Kelch, über dessen Stifter und Anfertigungsjahr die

daran befindlichen Buchstaben und Ziffern a. e. i. o. u.

15<3^ uns hinreichenden Aufschluss geben, soll von

König Friedrich IV. der Corporis-Christi-Capelle in der

Burg zu Wiener-Neustadt, die derselbe auch 1441 mit

einem besonderen Caplan versah, gespendet worden

sein. Während des gegenwärtigen Jahrhunderts kam

unter Kaiser Franz I. der Kelch in die Schatzkammer

seiner Lieblingsschöpfung Laxenburg, befindet sich

aber gegenwärtig in der Schatzkammer der Hofburg-

capelle in Wien.