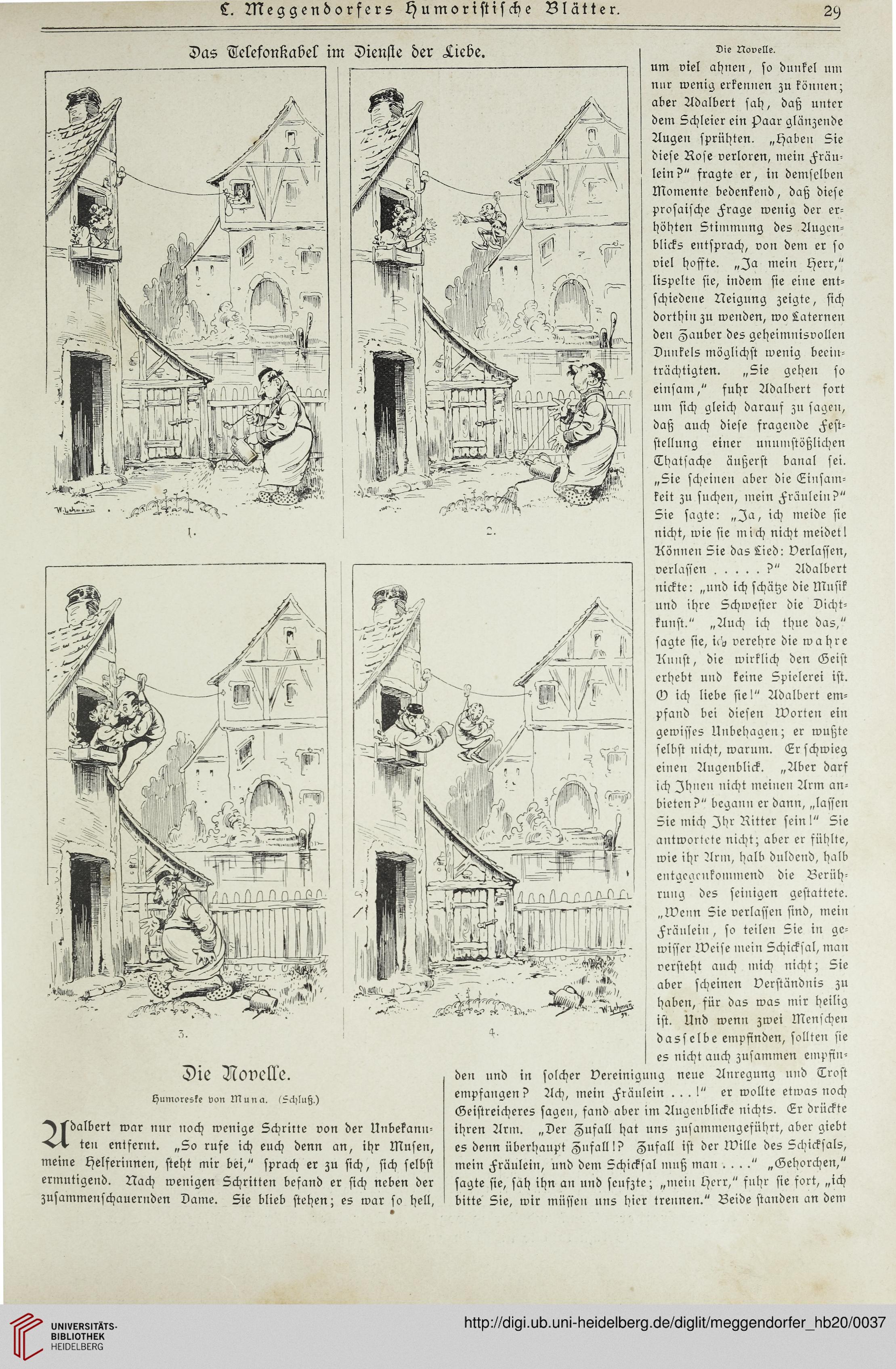

Das Telefonkabel im Dienste der Liebe.

Die Uovelle.

dalbert war nur nach wenige 5chrilte von der Unbekann-

ten entfernt. „So rufe ich euch denn an, ihr Musen,

meine kfelferinnen, steht mir bei," sprach er zu sich, sich selbst

ermntigend. Nach wenigen Schritten befand er sich neben der

zusammenschauernden Dame. 5ie blieb stehen; es war so hell,

um viel ahnen, so dunkel um

nur wenig erkennen zu können;

aber Adalbert fah, daß untcr

dem Schleier ein s)aar glänzende

Augen sxrühten. „bsabeu Sie

diese Rose verloren, mein Fräu-

lein?" fragte er, in demselben

Momente bedenkend, daß diese

xrosaische Frage wenig der er-

höhten Stimmung des Augen-

blicks entsprach, von dem er so

viel hoffte. „Ia mein Lserr,"

lispelte sie, indem sie eine ent-

schiedene Neigung zeigte, sich

dorthin zu wenden, wo Laternen

den Zauber des geheimnisvollen

Dunkels möglichst wenig beein-

trächtigten. „Sie gehen so

einfam," fuhr Adalbert sort

um sich gleich darauf zu sagen,

daß auch diese fragende Fest-

stellung einer unumstößlichen

Thatsache äußerst banal sei.

„Sie scheinen aber die Einsam-

keit zu suchen, mein Fräulein?"

Sie sagte: „Ia, ich meide sie

nicht, wie sie mich nicht meidetl

Aönnen Sie das Lied: verlassen,

verlassen.?" Adalbert

nickte: „und ich schätze die Musik

und ihre Schwester die Dicht-

kunst." „Auch ich thue das,"

sagte sie, ich verehre die wahre

Aunft, die wirklich den Geist

erhebt und keine Spielerei ist.

M ich liebe siel" Adalbert em-

pfand bei diesen Nlorten ein

gewisses Unbehagen; er wußte

selbst nicht, warum. Lr schwieg

einen Augenblick. „Aber darf

ich Ihnen nicht meinen Arm an-

bieten?" begann er dann, „lassen

Sie mich Ihr Ritter sein I" Sie

antwortete nicht; aber er fühlte,

wie ihr Arm, halb duldend, halb

eutgcgenkommend die Berüh-

ruug des seinigen geftattete.

„Wenn Sie verlassen sind, mein

Fräulein, so teilen Sie in ge-

wisser Weise mein Schicksal, man

versteht auch mich nicht; Sie

aber scheinen verftändnis zu

haben, für das was inir heilig

ist. Und wenn zwei Menschen

l dasselbe empfinden, sollten sie

j es nicht auch zusammen einpfin-

den und in solcher Vereinigung neue Anregung und Trost

empfangen? Ach, mein Fräulein ... I" er wollte etwas noch

Geistreicheres sageu, fand aber im Augenblicke nichts. Tr drückte

ihren Arm. „Der Zufall hat uns zusammengeführt, aber giebt

es denn überhaupt Zufall l? Zufall ist der Mille des Schickjals,

mein Fräulein, und dem Schicksal muß man . . . ." „Gehorchen,"

sagte sie, sah ihn an und scufzte; „mein lserr," fuhr sie fort, „ich

bitte Sie, wir müssen uns hicr trennen." Beide standen an dem

Die Uovelle.

dalbert war nur nach wenige 5chrilte von der Unbekann-

ten entfernt. „So rufe ich euch denn an, ihr Musen,

meine kfelferinnen, steht mir bei," sprach er zu sich, sich selbst

ermntigend. Nach wenigen Schritten befand er sich neben der

zusammenschauernden Dame. 5ie blieb stehen; es war so hell,

um viel ahnen, so dunkel um

nur wenig erkennen zu können;

aber Adalbert fah, daß untcr

dem Schleier ein s)aar glänzende

Augen sxrühten. „bsabeu Sie

diese Rose verloren, mein Fräu-

lein?" fragte er, in demselben

Momente bedenkend, daß diese

xrosaische Frage wenig der er-

höhten Stimmung des Augen-

blicks entsprach, von dem er so

viel hoffte. „Ia mein Lserr,"

lispelte sie, indem sie eine ent-

schiedene Neigung zeigte, sich

dorthin zu wenden, wo Laternen

den Zauber des geheimnisvollen

Dunkels möglichst wenig beein-

trächtigten. „Sie gehen so

einfam," fuhr Adalbert sort

um sich gleich darauf zu sagen,

daß auch diese fragende Fest-

stellung einer unumstößlichen

Thatsache äußerst banal sei.

„Sie scheinen aber die Einsam-

keit zu suchen, mein Fräulein?"

Sie sagte: „Ia, ich meide sie

nicht, wie sie mich nicht meidetl

Aönnen Sie das Lied: verlassen,

verlassen.?" Adalbert

nickte: „und ich schätze die Musik

und ihre Schwester die Dicht-

kunst." „Auch ich thue das,"

sagte sie, ich verehre die wahre

Aunft, die wirklich den Geist

erhebt und keine Spielerei ist.

M ich liebe siel" Adalbert em-

pfand bei diesen Nlorten ein

gewisses Unbehagen; er wußte

selbst nicht, warum. Lr schwieg

einen Augenblick. „Aber darf

ich Ihnen nicht meinen Arm an-

bieten?" begann er dann, „lassen

Sie mich Ihr Ritter sein I" Sie

antwortete nicht; aber er fühlte,

wie ihr Arm, halb duldend, halb

eutgcgenkommend die Berüh-

ruug des seinigen geftattete.

„Wenn Sie verlassen sind, mein

Fräulein, so teilen Sie in ge-

wisser Weise mein Schicksal, man

versteht auch mich nicht; Sie

aber scheinen verftändnis zu

haben, für das was inir heilig

ist. Und wenn zwei Menschen

l dasselbe empfinden, sollten sie

j es nicht auch zusammen einpfin-

den und in solcher Vereinigung neue Anregung und Trost

empfangen? Ach, mein Fräulein ... I" er wollte etwas noch

Geistreicheres sageu, fand aber im Augenblicke nichts. Tr drückte

ihren Arm. „Der Zufall hat uns zusammengeführt, aber giebt

es denn überhaupt Zufall l? Zufall ist der Mille des Schickjals,

mein Fräulein, und dem Schicksal muß man . . . ." „Gehorchen,"

sagte sie, sah ihn an und scufzte; „mein lserr," fuhr sie fort, „ich

bitte Sie, wir müssen uns hicr trennen." Beide standen an dem