L. 217 e g g e nd o rfe rs L) umoristische Blätter.

31

säcMche Idyllc.

1^>elch' hi»>!iilisches verg»icge» :

Ich dhad i»r Grase liege»,

Nah beim lhie»e»grabe.

U»d wie ich »» !»ich labe

U»d »rcr e» Reddig schabo,

Da ritt varbci iin Drabe

Ae Bsfizier vom Stabe;

Dan» kain ä Beddelknabe,

Im Däschchen seine bsabe,

(Der Innge war ä Schwabe) —

bsoch obcn flog ä Rabe. —

Da, blctzlich ans'n Waldo

cle Glockendon erschallte,

Dcn 's Echo widcrhallto.

Ich dacht', es wärcn Aihe

Und hob den Ropf init Ulihe

Doch wer sihlt inci Entfickcn?

U)as dhad ich 5ie crblickon?

Zwec lfibsche Ziegcnbcckcho»

Uut klecnc» Ulessiiigglcckchcn

Und zwce noch scheen're Zicgoni

lUelch' hiininlischcs Oergnicgen!

_ M!kado.

cöedaukenspl'ittcr.

Arbeit ist der Schencrsand, dcr

die Pflugschar dcr 5cele rost- »nd

fleckenfrei eichält.

Unscre Stärkc liegt ziiweilen

nnr in der Unkenntnis nnsercr

Schwächc. E. R.

Die nieiston Ukeiischc» schätzcn

dcn U)crt des Gcfnndenon »ach

dcr Uiiihe, die ihiion das Siiche»

vernrsacbt bat. B. Zchr.

Gs ist niiangoilichiii Ladctt z»

sei», weii» die Gonsiiic fiir eiiie»

Uauptiiia»» schwärmt.

Äiu gnter (Kedaulle.

Lebrjunge: „Det is doch

wirklich cene frlichtbringendo Ideo

jewcse» in nnserer Straße cene

hotte-lfil-wiirstbandlnng zn er-

richten, »n sällt doch bei's hole»

von 't Friibstiick fiir die Iesellen

for ini r »och watv o »i S ch wein e-

metzger ab!"

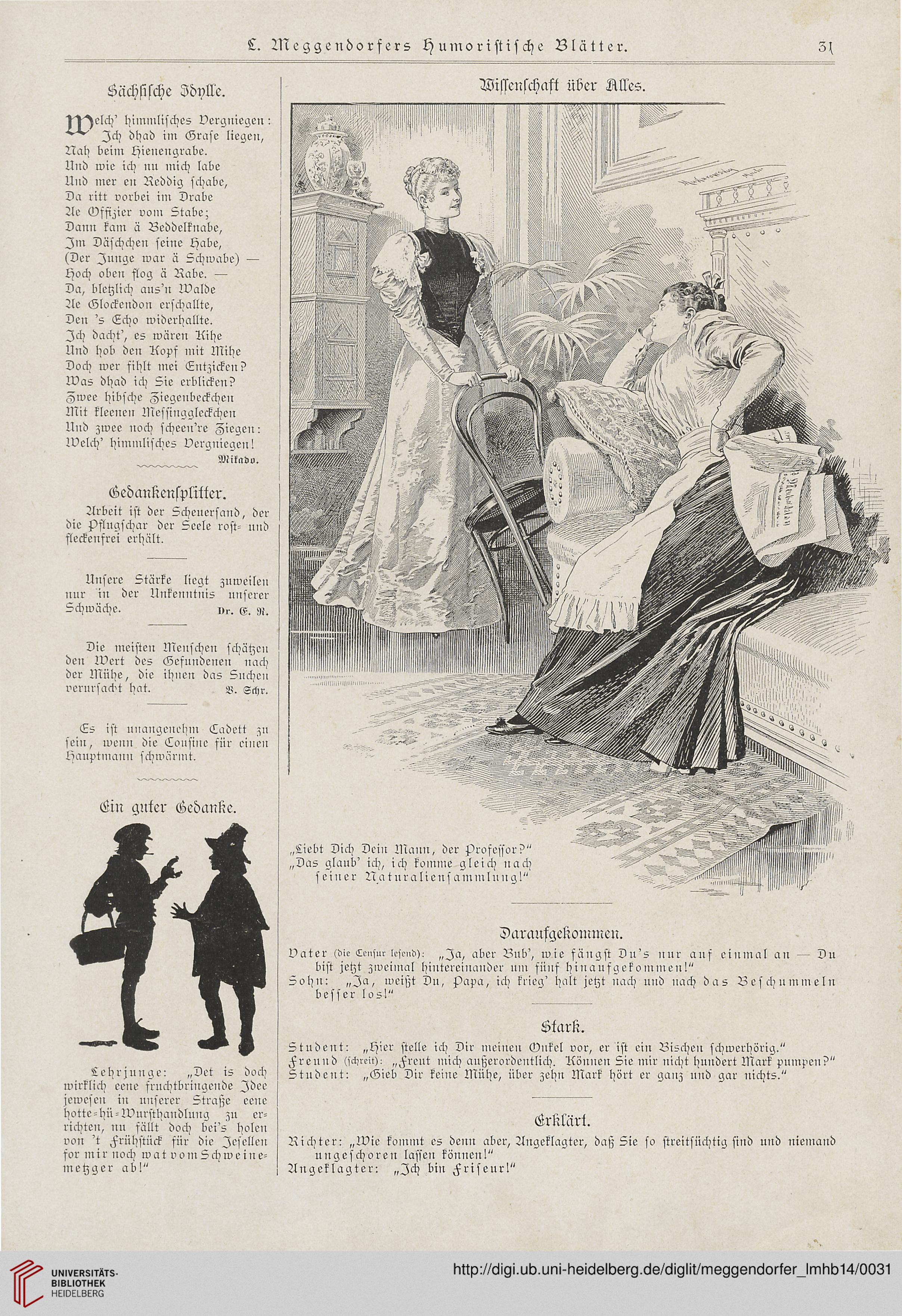

Daraufgekoimucu.

Uatcr <dic Lcnsur lcscnd), „Za, aber Bnb', lvie fängst Dn's »nr ailf cinmal a» — Dn

bist jetzt zweimal biiitereinandcr nm siinf binaiifgckommen!"

Sob»: weißt D», Papa, ich krieg' Ipilt jetzt nach und nach das Beschnmmeln

besser losl"

stark.

Student: „bjicr stelle ich Dir meincn Gnkel vor, er ist ein Bischo» schwcrbörig."

Freund (schrcit)i „Frent mich anßerordentlich. Uönneii Sie mir »icht bnndert Ulark pilmpcn?"

Stiident: „Gieb Dir koine Uliibe, iiber zcbn Ulark hört er ganz nnd gar nichts."

Ärklärt.

Richter: „U)ie kommt cs dcnn abcr, Angcklagter, daß Sio so streitsnchtig sind »nd niemand

ungeschoron lassen könnenl"

Angeklagter: „Jch bi» Frisenrl"

31

säcMche Idyllc.

1^>elch' hi»>!iilisches verg»icge» :

Ich dhad i»r Grase liege»,

Nah beim lhie»e»grabe.

U»d wie ich »» !»ich labe

U»d »rcr e» Reddig schabo,

Da ritt varbci iin Drabe

Ae Bsfizier vom Stabe;

Dan» kain ä Beddelknabe,

Im Däschchen seine bsabe,

(Der Innge war ä Schwabe) —

bsoch obcn flog ä Rabe. —

Da, blctzlich ans'n Waldo

cle Glockendon erschallte,

Dcn 's Echo widcrhallto.

Ich dacht', es wärcn Aihe

Und hob den Ropf init Ulihe

Doch wer sihlt inci Entfickcn?

U)as dhad ich 5ie crblickon?

Zwec lfibsche Ziegcnbcckcho»

Uut klecnc» Ulessiiigglcckchcn

Und zwce noch scheen're Zicgoni

lUelch' hiininlischcs Oergnicgen!

_ M!kado.

cöedaukenspl'ittcr.

Arbeit ist der Schencrsand, dcr

die Pflugschar dcr 5cele rost- »nd

fleckenfrei eichält.

Unscre Stärkc liegt ziiweilen

nnr in der Unkenntnis nnsercr

Schwächc. E. R.

Die nieiston Ukeiischc» schätzcn

dcn U)crt des Gcfnndenon »ach

dcr Uiiihe, die ihiion das Siiche»

vernrsacbt bat. B. Zchr.

Gs ist niiangoilichiii Ladctt z»

sei», weii» die Gonsiiic fiir eiiie»

Uauptiiia»» schwärmt.

Äiu gnter (Kedaulle.

Lebrjunge: „Det is doch

wirklich cene frlichtbringendo Ideo

jewcse» in nnserer Straße cene

hotte-lfil-wiirstbandlnng zn er-

richten, »n sällt doch bei's hole»

von 't Friibstiick fiir die Iesellen

for ini r »och watv o »i S ch wein e-

metzger ab!"

Daraufgekoimucu.

Uatcr <dic Lcnsur lcscnd), „Za, aber Bnb', lvie fängst Dn's »nr ailf cinmal a» — Dn

bist jetzt zweimal biiitereinandcr nm siinf binaiifgckommen!"

Sob»: weißt D», Papa, ich krieg' Ipilt jetzt nach und nach das Beschnmmeln

besser losl"

stark.

Student: „bjicr stelle ich Dir meincn Gnkel vor, er ist ein Bischo» schwcrbörig."

Freund (schrcit)i „Frent mich anßerordentlich. Uönneii Sie mir »icht bnndert Ulark pilmpcn?"

Stiident: „Gieb Dir koine Uliibe, iiber zcbn Ulark hört er ganz nnd gar nichts."

Ärklärt.

Richter: „U)ie kommt cs dcnn abcr, Angcklagter, daß Sio so streitsnchtig sind »nd niemand

ungeschoron lassen könnenl"

Angeklagter: „Jch bi» Frisenrl"