■•-"<...

£*.

Möglichkeit, daß er den Türkeneinfall innerhalb der Mauern Wiens miterlebt habe und so der berühmte Maler gewesen

sei, dem Meldemann die Skizze abkaufte. Es hat keinen Sinn, sich mit der Vermutung zu befreunden, ehe wir nicht

sicher sind, daß das Blatt Posonyis auch wirklich von Barthel Beham gezeichnet worden sei. Zwar hat Friedrich

Dörnhöffer, als er gelegentlich der Publikation der Zeichnung in der zitierten Geschichte Wiens um ein Gutachten

angegangen worden war, erklärt, daß die Signatur des Blattes Barthel Behams stilistischen Merkmalen nicht wider-

spreche; ich bin aber in der Lage, auf einen Zeichner hinzuweisen, mit dessen stilistischen Gepflogenheiten das Blatt

positiv im engsten Zusammenhange steht. Es ist Matthäus Gerung von Lauingen. Bei ihm bestellte der Pfalzgraf

Otto Heinrich Ende der Dreißiger- oder zu Beginn der Vierzigerjahre eine Reihe von Kartons, nach denen von nieder-

ländischen Teppichwirkern Gobelins hergestellt wurden, die die neue Residenz Otto Heinrichs in Neuburg an der Donau

zieren sollten.1 Den Inhalt der Teppiche lieferte die Geschichte des pfalzneuburgischen Hauses, zwei waren der Dar-

stellung der von den Türken belagerten Stadt Wien gewidmet, an deren Verteidigung sich Otto Heinrichs Bruder Philipp

der Streitbare als Oberster der Reichsarmee beteiligt hatte. Die meisten der Gobelins sind verloren, leider auch die beiden

auf Wien bezüglichen. Der eine Teppich, 8 Fuß breit und 14 hoch — er hatte also die Verhältnisse der Zeichnung

Posonyis — war 1543 datiert und der einzige von allen gewesen, der mit Gerungs vollem Namen versehen war. Er

entspricht auch der überlieferten Beschreibung nach der angeblich Behamschen Zeichnung, die wir also mit gutem

Grunde für den Entwurf dazu halten dürfen. Diese Feststellung verfolgt nicht den Zweck, einen neuen Bewerber um den

Titel des berühmten Malers Meldemanns aufzustellen — wir haben keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß Gerung

je in Wien gewesen sei, — sondern den, die Nichteignung der Zeichnung zur Stütze der Kandidatur Barthel Behams zu

erweisen. Heinrich Röltinger.

rierter Holzschnitt.

ilt, daß der Zeichner der

522 von Sebald gezeich-

nalskizze stehen uns nur

Fixierung aller außerhalb

cheinlich nicht viel mehr

>ierte er aus dem Wiener

nd Bauten erfand er sich

Belagerung in flüchtigen

ndliche Verarbeitung der

des großen Blattes eine

i einfach aussich:-

tlich versucht. Aber zwei

u gelangen, und ich ■»

scherte die Belagerung

Dreger, der sich mit der

urg befassen mußte,»

mann erkauftes^-

•„ ;r-h verrnutc-

esehen' m Baun**»

<en ^ T vaTlV

laier nennt, was

Jossen. deI

__ und die .

,Upt worden*'

- Wiener Beiag Betiam

eZe.cnnet.Bar fldedl8

:„. trotzdem b«

Martin Schaffner als Zeichner für den Holzschnitt.

Nachdem Luther alle Teile seiner Bibelübersetzung, die bisher einzeln

erschienen waren, zu einem mächtigen Werke zusammengefaßt hatte, konnte

die erste Ausgabe seiner Gesamtbibel im Jahre 1534 aus dem Verlage von Hans

Lufft in Wittenberg2 ihren Weg in die Welt antreten.

Das Werk wurde nach dem Herzen des Volkes und im Sinne Luthers

reich mit Holzschnitten geschmückt. Wer der Zeichner der sorgfältig entworfenen

und lebhaft empfundenen Holzschnitte war, ist bisher nicht ermittelt worden.

Nach dem Monogramm M. S., das sich auf einigen Darstellungen findet, hat man

ihn Meister M. S. genannt.3 Ich halte ihn für Martin Schaffner.

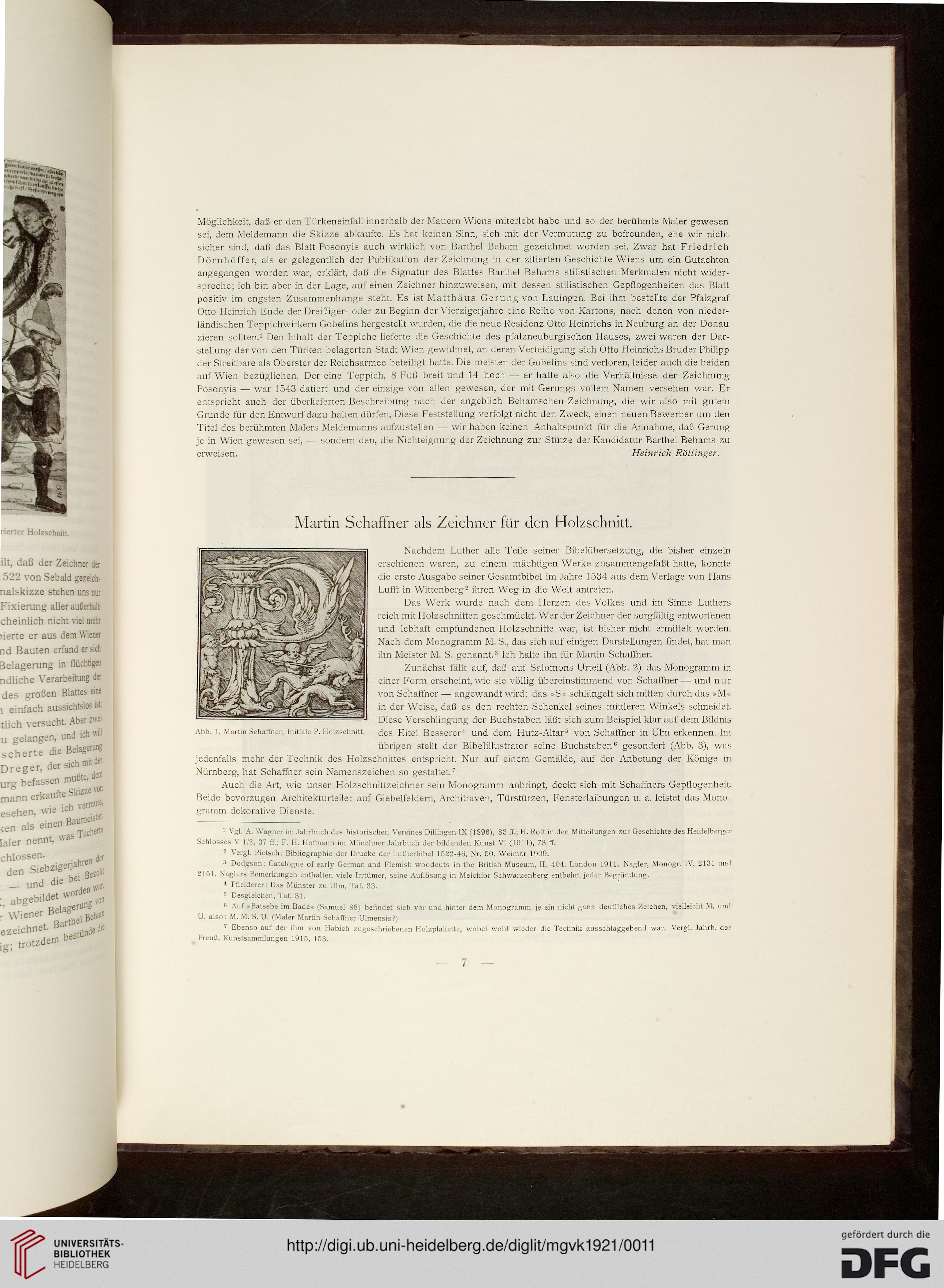

Zunächst fällt auf, daß auf Salomons Urteil (Abb. 2) das Monogramm in

einer Form erscheint, wie sie völlig übereinstimmend von Schaffner — und nur

von Schaffner — angewandt wird: das »S« schlängelt sich mitten durch das »M«

in der Weise, daß es den rechten Schenkel seines mittleren Winkels schneidet.

Diese Verschlingung der Buchstaben läßt sich zum Beispiel klar auf dem Bildnis

des Eitel Besserer4 und dem Hutz-Altar5 von Schaffner in Ulm erkennen. Im

übrigen stellt der Bibelillustrator seine Buchstaben6 gesondert (Abb. 3), was

jedenfalls mehr der Technik des Holzschnittes entspricht. Nur auf einem Gemälde, auf der Anbetung der Könige in

Nürnberg, hat Schaffner sein Namenszeichen so gestaltet.7

Auch die Art, wie unser Holzschnittzeichner sein Monogramm anbringt, deckt sich mit Schaffners Gepflogenheit.

Beide bevorzugen Architekturteile: auf Giebelfeldern, Architraven, Türstürzen, Fensterlaibungen u. a. leistet das Mono-

gramm dekorative Dienste.

Abb. 1. Mai Im Sc

Initiale P. Holzschnitt.

1 Vgl. A. Wagner im Jahrbuch des historischen Vereines Dillingen IX (1S96), 83 ff.; H. Rott in den Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger

Schlosses V 1/2, 37 ff.; F. H. Hofmann im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst VI (1911), 73 ff.

2 Vergl. Pietsch. Bibliographie der Drucke der Lutherbibel 1522-46, Nr. 50. Weimar 1909.

3 Dodgson; Cataloguc of early German and Flemish woodcuts in the British Museum, II, 404. London 1911. Nagler, Monogr. IV, 2131 und

2151. Naglers Bemerkungen enthalten viele Irrtümer, seine Auflösung in Melchior Schwaizenberg entbehrt jeder Begründung.

' Pfleiderer: Das Münster zu Ulm, Taf. 33.

'■> Desgleichen, Taf. 31.

G Auf »Batsebe im Bade« (Samuel 88) befindet sich vor und hinter dem Monogramm je ein nicht ganz deutliches Zeichen, vielleicht M. und

U. also: M. M. S. U. (Maler Martin Schaffner Ulmensis?)

' Ebenso auf der ihm von Habich zugeschriebenen Holzplakette, wobei wohl wieder die Technik ausschlaggebend war. Vergl. Jahrb. der

Preuß. Kunstsammlungen 1915, 153.

£*.

Möglichkeit, daß er den Türkeneinfall innerhalb der Mauern Wiens miterlebt habe und so der berühmte Maler gewesen

sei, dem Meldemann die Skizze abkaufte. Es hat keinen Sinn, sich mit der Vermutung zu befreunden, ehe wir nicht

sicher sind, daß das Blatt Posonyis auch wirklich von Barthel Beham gezeichnet worden sei. Zwar hat Friedrich

Dörnhöffer, als er gelegentlich der Publikation der Zeichnung in der zitierten Geschichte Wiens um ein Gutachten

angegangen worden war, erklärt, daß die Signatur des Blattes Barthel Behams stilistischen Merkmalen nicht wider-

spreche; ich bin aber in der Lage, auf einen Zeichner hinzuweisen, mit dessen stilistischen Gepflogenheiten das Blatt

positiv im engsten Zusammenhange steht. Es ist Matthäus Gerung von Lauingen. Bei ihm bestellte der Pfalzgraf

Otto Heinrich Ende der Dreißiger- oder zu Beginn der Vierzigerjahre eine Reihe von Kartons, nach denen von nieder-

ländischen Teppichwirkern Gobelins hergestellt wurden, die die neue Residenz Otto Heinrichs in Neuburg an der Donau

zieren sollten.1 Den Inhalt der Teppiche lieferte die Geschichte des pfalzneuburgischen Hauses, zwei waren der Dar-

stellung der von den Türken belagerten Stadt Wien gewidmet, an deren Verteidigung sich Otto Heinrichs Bruder Philipp

der Streitbare als Oberster der Reichsarmee beteiligt hatte. Die meisten der Gobelins sind verloren, leider auch die beiden

auf Wien bezüglichen. Der eine Teppich, 8 Fuß breit und 14 hoch — er hatte also die Verhältnisse der Zeichnung

Posonyis — war 1543 datiert und der einzige von allen gewesen, der mit Gerungs vollem Namen versehen war. Er

entspricht auch der überlieferten Beschreibung nach der angeblich Behamschen Zeichnung, die wir also mit gutem

Grunde für den Entwurf dazu halten dürfen. Diese Feststellung verfolgt nicht den Zweck, einen neuen Bewerber um den

Titel des berühmten Malers Meldemanns aufzustellen — wir haben keinen Anhaltspunkt für die Annahme, daß Gerung

je in Wien gewesen sei, — sondern den, die Nichteignung der Zeichnung zur Stütze der Kandidatur Barthel Behams zu

erweisen. Heinrich Röltinger.

rierter Holzschnitt.

ilt, daß der Zeichner der

522 von Sebald gezeich-

nalskizze stehen uns nur

Fixierung aller außerhalb

cheinlich nicht viel mehr

>ierte er aus dem Wiener

nd Bauten erfand er sich

Belagerung in flüchtigen

ndliche Verarbeitung der

des großen Blattes eine

i einfach aussich:-

tlich versucht. Aber zwei

u gelangen, und ich ■»

scherte die Belagerung

Dreger, der sich mit der

urg befassen mußte,»

mann erkauftes^-

•„ ;r-h verrnutc-

esehen' m Baun**»

<en ^ T vaTlV

laier nennt, was

Jossen. deI

__ und die .

,Upt worden*'

- Wiener Beiag Betiam

eZe.cnnet.Bar fldedl8

:„. trotzdem b«

Martin Schaffner als Zeichner für den Holzschnitt.

Nachdem Luther alle Teile seiner Bibelübersetzung, die bisher einzeln

erschienen waren, zu einem mächtigen Werke zusammengefaßt hatte, konnte

die erste Ausgabe seiner Gesamtbibel im Jahre 1534 aus dem Verlage von Hans

Lufft in Wittenberg2 ihren Weg in die Welt antreten.

Das Werk wurde nach dem Herzen des Volkes und im Sinne Luthers

reich mit Holzschnitten geschmückt. Wer der Zeichner der sorgfältig entworfenen

und lebhaft empfundenen Holzschnitte war, ist bisher nicht ermittelt worden.

Nach dem Monogramm M. S., das sich auf einigen Darstellungen findet, hat man

ihn Meister M. S. genannt.3 Ich halte ihn für Martin Schaffner.

Zunächst fällt auf, daß auf Salomons Urteil (Abb. 2) das Monogramm in

einer Form erscheint, wie sie völlig übereinstimmend von Schaffner — und nur

von Schaffner — angewandt wird: das »S« schlängelt sich mitten durch das »M«

in der Weise, daß es den rechten Schenkel seines mittleren Winkels schneidet.

Diese Verschlingung der Buchstaben läßt sich zum Beispiel klar auf dem Bildnis

des Eitel Besserer4 und dem Hutz-Altar5 von Schaffner in Ulm erkennen. Im

übrigen stellt der Bibelillustrator seine Buchstaben6 gesondert (Abb. 3), was

jedenfalls mehr der Technik des Holzschnittes entspricht. Nur auf einem Gemälde, auf der Anbetung der Könige in

Nürnberg, hat Schaffner sein Namenszeichen so gestaltet.7

Auch die Art, wie unser Holzschnittzeichner sein Monogramm anbringt, deckt sich mit Schaffners Gepflogenheit.

Beide bevorzugen Architekturteile: auf Giebelfeldern, Architraven, Türstürzen, Fensterlaibungen u. a. leistet das Mono-

gramm dekorative Dienste.

Abb. 1. Mai Im Sc

Initiale P. Holzschnitt.

1 Vgl. A. Wagner im Jahrbuch des historischen Vereines Dillingen IX (1S96), 83 ff.; H. Rott in den Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberger

Schlosses V 1/2, 37 ff.; F. H. Hofmann im Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst VI (1911), 73 ff.

2 Vergl. Pietsch. Bibliographie der Drucke der Lutherbibel 1522-46, Nr. 50. Weimar 1909.

3 Dodgson; Cataloguc of early German and Flemish woodcuts in the British Museum, II, 404. London 1911. Nagler, Monogr. IV, 2131 und

2151. Naglers Bemerkungen enthalten viele Irrtümer, seine Auflösung in Melchior Schwaizenberg entbehrt jeder Begründung.

' Pfleiderer: Das Münster zu Ulm, Taf. 33.

'■> Desgleichen, Taf. 31.

G Auf »Batsebe im Bade« (Samuel 88) befindet sich vor und hinter dem Monogramm je ein nicht ganz deutliches Zeichen, vielleicht M. und

U. also: M. M. S. U. (Maler Martin Schaffner Ulmensis?)

' Ebenso auf der ihm von Habich zugeschriebenen Holzplakette, wobei wohl wieder die Technik ausschlaggebend war. Vergl. Jahrb. der

Preuß. Kunstsammlungen 1915, 153.