€&.

Holzschnitt.

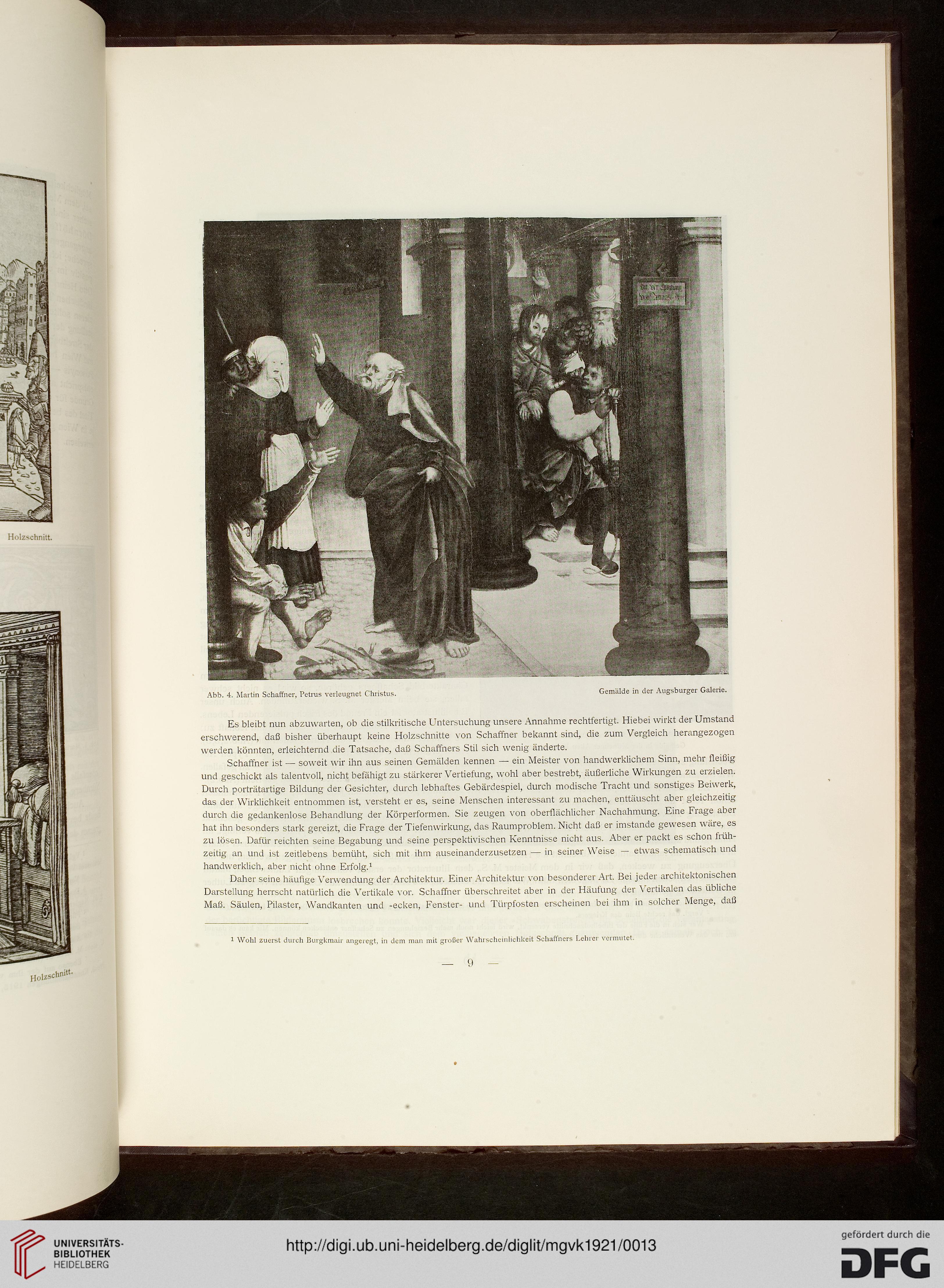

Abb. 4. Martin Schaffner, Petrus verleugnet Christus

Gemälde in der Augsburger Galerie.

Es bleibt nun abzuwarten, ob die stilkritische Untersuchung unsere Annahme rechtfertigt. Hiebei wirkt der Umstand

erschwerend, daß bisher überhaupt keine Holzschnitte von Schaffner bekannt sind, die zum Vergleich herangezogen

werden könnten, erleichternd die Tatsache, daß Schaffners Stil sich wenig änderte.

Schaffner ist — soweit wir ihn aus seinen Gemälden kennen — ein Meister von handwerklichem Sinn, mehr fleißig

und geschickt als talentvoll, nicht befähigt zu stärkerer Vertiefung, wohl aber bestrebt, äußerliche Wirkungen zu erzielen.

Durch porträtartige Bildung der Gesichter, durch lebhaftes Gebärdespiel, durch modische Tracht und sonstiges Beiwerk,

das der Wirklichkeit entnommen ist, versteht er es, seine Menschen interessant zu machen, enttäuscht aber gleichzeitig

durch die gedankenlose Behandlung der Körperformen. Sie zeugen von oberflächlicher Nachahmung. Eine Frage aber

hat ihn besonders stark gereizt, die Frage der Tiefenwirkung, das Raumproblem. Nicht daß er imstande gewesen wäre, es

zu lösen. Dafür reichten seine Begabung und seine perspektivischen Kenntnisse nicht aus. Aber er packt es schon früh-

zeitig an und ist zeitlebens bemüht, sich mit ihm auseinanderzusetzen — in seiner Weise — etwas schematisch und

handwerklich, aber nicht ohne Erfolg.1

Daher seine häufige Verwendung der Architektur. Einer Architektur von besonderer Art. Bei jeder architektonischen

Darstellung herrscht natürlich die Vertikale vor. Schaffner überschreitet aber in der Häufung der Vertikalen das übliche

Maß. Säulen, Pilaster, Wandkanten und -ecken, Fenster- und Türpfosten erscheinen bei ihm in solcher Menge, daß

Holzen«-

1 Wohl zuerst durch Burgkmair angeregt, in dem man mit großer Wahrscheinlichkeit Schaffners Lehrer vermutet.

— 9

Holzschnitt.

Abb. 4. Martin Schaffner, Petrus verleugnet Christus

Gemälde in der Augsburger Galerie.

Es bleibt nun abzuwarten, ob die stilkritische Untersuchung unsere Annahme rechtfertigt. Hiebei wirkt der Umstand

erschwerend, daß bisher überhaupt keine Holzschnitte von Schaffner bekannt sind, die zum Vergleich herangezogen

werden könnten, erleichternd die Tatsache, daß Schaffners Stil sich wenig änderte.

Schaffner ist — soweit wir ihn aus seinen Gemälden kennen — ein Meister von handwerklichem Sinn, mehr fleißig

und geschickt als talentvoll, nicht befähigt zu stärkerer Vertiefung, wohl aber bestrebt, äußerliche Wirkungen zu erzielen.

Durch porträtartige Bildung der Gesichter, durch lebhaftes Gebärdespiel, durch modische Tracht und sonstiges Beiwerk,

das der Wirklichkeit entnommen ist, versteht er es, seine Menschen interessant zu machen, enttäuscht aber gleichzeitig

durch die gedankenlose Behandlung der Körperformen. Sie zeugen von oberflächlicher Nachahmung. Eine Frage aber

hat ihn besonders stark gereizt, die Frage der Tiefenwirkung, das Raumproblem. Nicht daß er imstande gewesen wäre, es

zu lösen. Dafür reichten seine Begabung und seine perspektivischen Kenntnisse nicht aus. Aber er packt es schon früh-

zeitig an und ist zeitlebens bemüht, sich mit ihm auseinanderzusetzen — in seiner Weise — etwas schematisch und

handwerklich, aber nicht ohne Erfolg.1

Daher seine häufige Verwendung der Architektur. Einer Architektur von besonderer Art. Bei jeder architektonischen

Darstellung herrscht natürlich die Vertikale vor. Schaffner überschreitet aber in der Häufung der Vertikalen das übliche

Maß. Säulen, Pilaster, Wandkanten und -ecken, Fenster- und Türpfosten erscheinen bei ihm in solcher Menge, daß

Holzen«-

1 Wohl zuerst durch Burgkmair angeregt, in dem man mit großer Wahrscheinlichkeit Schaffners Lehrer vermutet.

— 9