Ahh. E

Gemald

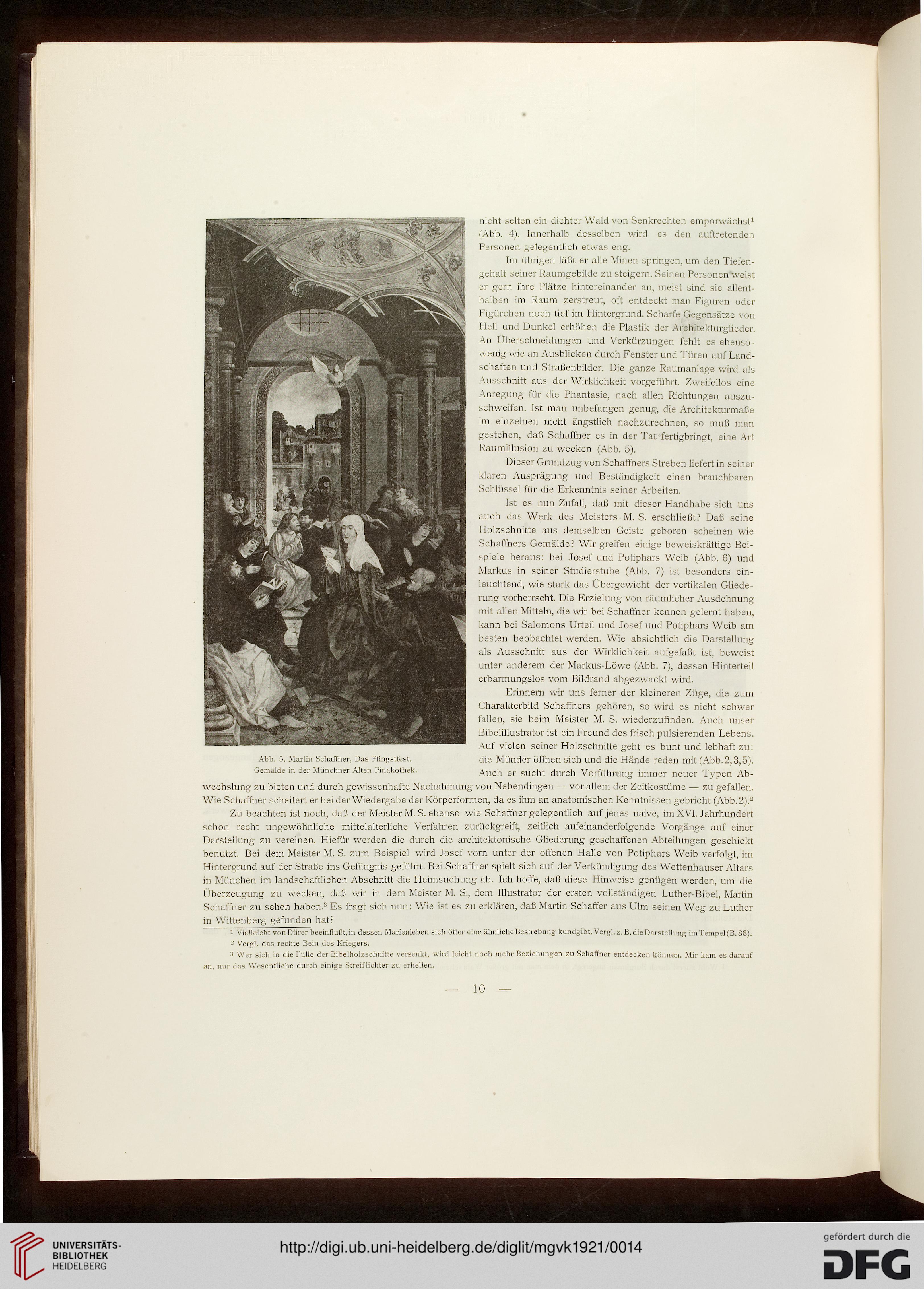

Martin Schaffner, Das Pfingstfcst.

in der Münchner Alten Pinakothek.

wechslung zu bieten und durch gewissenhafte Nachahmung

nicht selten ein dichter Wald von Senkrechten emporwächst1

(Abb. 4). Innerhalb desselben wird es den auftretenden

Personen gelegentlich etwas eng.

Im übrigen läßt er alle Minen springen, um den Tiefen-

gehalt seiner Raumgebilde zu steigern. Seinen Personen Weist

er gern ihre Plätze hintereinander an, meist sind sie allent-

halben im Raum zerstreut, oft entdeckt man Figuren oder

Figürchen noch tief im Hintergrund. Scharfe Gegensätze von

Hell und Dunkel erhöhen die Plastik der Architekturglieder.

An Überschneidungen und Verkürzungen fehlt es ebenso-

wenig wie an Ausblicken durch Fenster und Türen auf Land-

schaften und Straßenbilder. Die ganze Raumanlage wird als

Ausschnitt aus der Wirklichkeit vorgeführt. Zweifellos eine

Anregung für die Phantasie, nach allen Richtungen auszu-

schweifen. Ist man unbefangen genug, die Architekturmaße

im einzelnen nicht ängstlich nachzurechnen, so muß man

gestehen, daß Schaffner es in der Tat fertigbringt, eine Art

Raumillusion zu wecken (Abb. 5).

Dieser Grundzug von Schaffners Streben liefert in seiner

klaren Ausprägung und Beständigkeit einen brauchbaren

Schlüssel für die Erkenntnis seiner Arbeiten.

Ist es nun Zufall, daß mit dieser Handhabe sich uns

auch das Werk des Meisters M. S. erschließt? Daß seine

Holzschnitte aus demselben Geiste geboren scheinen wie

Schaffners Gemälde? Wir greifen einige beweiskräftige Bei-

spiele heraus: bei Josef und Potiphars Weib (Abb. 6) und

Markus in seiner Studierstube (Abb. 7) ist besonders ein-

leuchtend, wie stark das Übergewicht der vertikalen Gliede-

rung vorherrscht. Die Erzielung von räumlicher Ausdehnung

mit allen Mitteln, die wir bei Schaffner kennen gelernt haben,

kann bei Salomons Urteil und Josef und Potiphars Weib am

besten beobachtet werden. Wie absichtlich die Darstellung

als Ausschnitt aus der Wirklichkeit aufgefaßt ist, beweist

unter anderem der Markus-Löwe (Abb. 7), dessen Hinterteil

erbarmungslos vom Bildrand abgezwackt wird.

Erinnern wir uns ferner der kleineren Züge, die zum

Charakterbild Schaffners gehören, so wird es nicht schwer

fallen, sie beim Meister M. S. wiederzufinden. Auch unser

Bibelillustrator ist ein Freund des frisch pulsierenden Lebens.

Auf vielen seiner Holzschnitte geht es bunt und lebhaft zu:

die Münder öffnen sich und die Hände reden mit (Abb. 2,3,5).

Auch er sucht durch Vorführung immer neuer Typen Ab-

; von Nebendingen — vor allem der Zeitkostüme — zu gefallen.

Wie Schaffner scheitert er bei der Wiedergabe der Körperformen, da es ihm an anatomischen Kenntnissen gebricht (Abb. 2).-

Zu beachten ist noch, daß der Meister M. S. ebenso wie Schaffner gelegentlich auf jenes naive, im XVI. Jahrhundert

^hon recht ungewöhnliche mittelalterliche Verfahren zurückgreift, zeitlich aufeinanderfolgende Vorgänge auf einer

Darstellung zu vereinen. Hiefür werden die durch die architektonische Gliederung geschaffenen Abteilungen geschickt

benutzt. Bei dem Meister M. S. zum Beispiel wird Josef vorn unter der offenen Halle von Potiphars Weib verfolgt, im

Hintergrund auf der Straße ins Gefängnis geführt. Bei Schaffner spielt sich auf der Verkündigung des Wettenhauser Altars

in München im landschaftlichen Abschnitt die Heimsuchung ab. Ich hoffe, daß diese Hinweise genügen werden, um die

Überzeugung zu wecken, daß wir in dem Meister M S., dem Illustrator der ersten vollständigen Luther-Bibel, Martin

Schaffner zu sehen haben.3 Es fragt sich nun: Wie ist es zu erklären, daß Martin Schaffer aus Ulm seinen Weg zu Luther

in Wittenberg gefunden hat?

i Vielleicht vonDürer beeinflußt,in dessen Marienleben sich öfter eine ähnliche Bestrebung kundgibt. Vergl. z.B. die Darstellung im Tempel (B.S8).

- Vergl. das rechte Bein des Kriegers.

3 Wer sich in die Fülle der Bibelholzschnitte versenkt, wird leicht noch mehr Beziehungen zu Schaffner entdecken können. Mir kam es darauf

an, nur das Wesentliche durch einige Streiflichter zu erhellen.

10

Gemald

Martin Schaffner, Das Pfingstfcst.

in der Münchner Alten Pinakothek.

wechslung zu bieten und durch gewissenhafte Nachahmung

nicht selten ein dichter Wald von Senkrechten emporwächst1

(Abb. 4). Innerhalb desselben wird es den auftretenden

Personen gelegentlich etwas eng.

Im übrigen läßt er alle Minen springen, um den Tiefen-

gehalt seiner Raumgebilde zu steigern. Seinen Personen Weist

er gern ihre Plätze hintereinander an, meist sind sie allent-

halben im Raum zerstreut, oft entdeckt man Figuren oder

Figürchen noch tief im Hintergrund. Scharfe Gegensätze von

Hell und Dunkel erhöhen die Plastik der Architekturglieder.

An Überschneidungen und Verkürzungen fehlt es ebenso-

wenig wie an Ausblicken durch Fenster und Türen auf Land-

schaften und Straßenbilder. Die ganze Raumanlage wird als

Ausschnitt aus der Wirklichkeit vorgeführt. Zweifellos eine

Anregung für die Phantasie, nach allen Richtungen auszu-

schweifen. Ist man unbefangen genug, die Architekturmaße

im einzelnen nicht ängstlich nachzurechnen, so muß man

gestehen, daß Schaffner es in der Tat fertigbringt, eine Art

Raumillusion zu wecken (Abb. 5).

Dieser Grundzug von Schaffners Streben liefert in seiner

klaren Ausprägung und Beständigkeit einen brauchbaren

Schlüssel für die Erkenntnis seiner Arbeiten.

Ist es nun Zufall, daß mit dieser Handhabe sich uns

auch das Werk des Meisters M. S. erschließt? Daß seine

Holzschnitte aus demselben Geiste geboren scheinen wie

Schaffners Gemälde? Wir greifen einige beweiskräftige Bei-

spiele heraus: bei Josef und Potiphars Weib (Abb. 6) und

Markus in seiner Studierstube (Abb. 7) ist besonders ein-

leuchtend, wie stark das Übergewicht der vertikalen Gliede-

rung vorherrscht. Die Erzielung von räumlicher Ausdehnung

mit allen Mitteln, die wir bei Schaffner kennen gelernt haben,

kann bei Salomons Urteil und Josef und Potiphars Weib am

besten beobachtet werden. Wie absichtlich die Darstellung

als Ausschnitt aus der Wirklichkeit aufgefaßt ist, beweist

unter anderem der Markus-Löwe (Abb. 7), dessen Hinterteil

erbarmungslos vom Bildrand abgezwackt wird.

Erinnern wir uns ferner der kleineren Züge, die zum

Charakterbild Schaffners gehören, so wird es nicht schwer

fallen, sie beim Meister M. S. wiederzufinden. Auch unser

Bibelillustrator ist ein Freund des frisch pulsierenden Lebens.

Auf vielen seiner Holzschnitte geht es bunt und lebhaft zu:

die Münder öffnen sich und die Hände reden mit (Abb. 2,3,5).

Auch er sucht durch Vorführung immer neuer Typen Ab-

; von Nebendingen — vor allem der Zeitkostüme — zu gefallen.

Wie Schaffner scheitert er bei der Wiedergabe der Körperformen, da es ihm an anatomischen Kenntnissen gebricht (Abb. 2).-

Zu beachten ist noch, daß der Meister M. S. ebenso wie Schaffner gelegentlich auf jenes naive, im XVI. Jahrhundert

^hon recht ungewöhnliche mittelalterliche Verfahren zurückgreift, zeitlich aufeinanderfolgende Vorgänge auf einer

Darstellung zu vereinen. Hiefür werden die durch die architektonische Gliederung geschaffenen Abteilungen geschickt

benutzt. Bei dem Meister M. S. zum Beispiel wird Josef vorn unter der offenen Halle von Potiphars Weib verfolgt, im

Hintergrund auf der Straße ins Gefängnis geführt. Bei Schaffner spielt sich auf der Verkündigung des Wettenhauser Altars

in München im landschaftlichen Abschnitt die Heimsuchung ab. Ich hoffe, daß diese Hinweise genügen werden, um die

Überzeugung zu wecken, daß wir in dem Meister M S., dem Illustrator der ersten vollständigen Luther-Bibel, Martin

Schaffner zu sehen haben.3 Es fragt sich nun: Wie ist es zu erklären, daß Martin Schaffer aus Ulm seinen Weg zu Luther

in Wittenberg gefunden hat?

i Vielleicht vonDürer beeinflußt,in dessen Marienleben sich öfter eine ähnliche Bestrebung kundgibt. Vergl. z.B. die Darstellung im Tempel (B.S8).

- Vergl. das rechte Bein des Kriegers.

3 Wer sich in die Fülle der Bibelholzschnitte versenkt, wird leicht noch mehr Beziehungen zu Schaffner entdecken können. Mir kam es darauf

an, nur das Wesentliche durch einige Streiflichter zu erhellen.

10