T**» ^ IS

' dtS '" drei |v Chro'blalt

' dorn heilig«, ... ' Da das

TT*™»*?*

™« des einfarbig*

.gefügt ° L'*

-I ir

esenChristophorusin

,™dert& Kin entwick-

Ernst Konrad Stahl

■In. darunter 60 Licht.

igen). München 1920

nst Stahl).

»•ort mitteilt, folgendes: es

umfangreicheren Werk über

illein Beitrag zur Geschichte

5 will, vom rein Gegen-

ig der Graphik des XV. und

cht begangenen Weg

g neuer Resultate oder zur

h dem von Heinrich Wdflin

einen »Kunstgeschichtlichen

ligemeingültige Form-

itc; ausbauen«.

de Punkte zur Sprache: Die

• Legende vom frühen Mittel-

uf die bildliche Darstellung-

Uas Repräsentatioas-

irmgencalogie.Die Christoph-

■ turalismus — zwölf Zentnl-

WshalbdasChristoph-

erden soll. Inwiefern

aßer Kunst.? Einig«

Buches. Der I. Htup«««

Christoph-Themas und i*

chem und niederländische*

eil: das Christoph-Tb«-»

VI. Jahrhundert mit «*»

abändert, Der IL. H-P

r Graphik Uahensunf

thältemenK^

pferstiche von HW

XV1I, Jahrhunde*

abenischenundfra«

Inhal15'

ütel abschreibe^»

,,„ Stoff in dem

inWen

vfi

von ->— , onKl"'-

^artigen G"*™^*

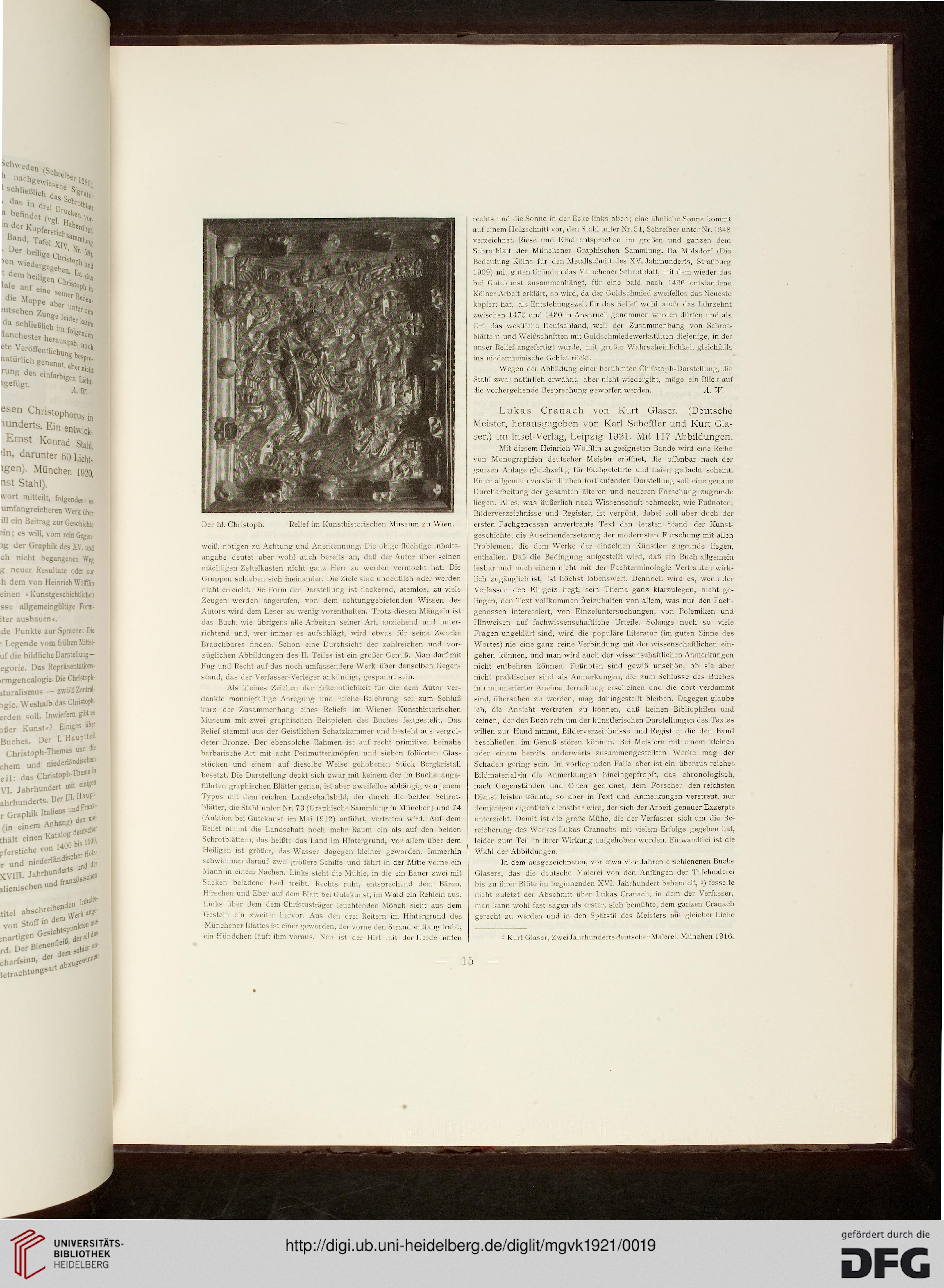

Der hl. Christoph.

Relief im Kunsthistorischen Museum /,u Wien.

fleiß,*"

sei*' "

(etrtfhW»!

weiß, nötigen zu Achtung und Anerkennung. Die obige flüchtige Inhalts-

angabe deutet aber wohl auch bereits an, daß der Autor über seinen

mächtigen Zettelkasten nicht ganz Herr zu werden vermocht hat. Die

Gruppen schieben sich ineinander. Die Ziele sind undeutlich oder werden

nicht erreicht. Die Form der Darstellung ist flackernd, atemlos, zu viele

Zeugen werden angerufen, von dem achtunggebietenden Wissen des

Autors wird dem Leser zu wenig vorenthalten. Trotz diesen Mängeln ist

das Buch, wie übrigens alle Arbeiten seiner Art, anziehend und unter-

richtend und, wer immer es aufschlägt, wird etwas für seine Zwecke

Brauchbares finden. Schon eine Durchsicht der zahlreichen und vor-

züglichen Abbildungen des II. Teiles ist ein großer Genuß. Man darf mit

Fug und Recht auf das noch umfassendere Werk über denselben Gegen-

stand, das der Verfasser-Verleger ankündigt, gespannt sein.

Als kleines Zeichen der Erkenntlichkeit für die dem Autor ver-

dankte mannigfaltige Anregung und reiche Belehrung sei zum Schluß

kurz der Zusammenhang eines Reliefs im Wiener Kunsthistorischen

Museum mit zwei graphischen Beispielen des Buches festgestellt. Das

Relief stammt aus der Geistlichen Schatzkammer und besteht aus vergol-

deter Bronze. Der ebensolche Rahmen ist auf recht primitive, beinahe

barbarische Art mit acht Perlmutterknöpfen und sieben foliierten Glas-

Stücken und einem auf dieselbe Weise gehobenen Stück Bergkristall

besetzt. Die Darstellung deckt sich zwar mit keinem der im Buche ange-

führten graphischen Blätter genau, ist aber zweifellos abhängig von jenem

Typus mit dem reichen Landschaftsbild, der durch die beiden Schrot-

blätter, die Stahl unter Nr. 73 (Graphische Sammlung in München) und 74

(Auktion bei Gutekunst im Mai 1912) anführt, vertreten wird. Auf dem

Relief nimmt die Landschaft noch mehr Raum ein als auf den beiden

Schrotblättern, das heißt: das Land im Hinteigrund, vor allem über dem

Heiligen ist größer, das Wasser dagegen kleiner geworden. Immerhin

schwimmen darauf zwei größere Schiffe und fahrt in der Mitte vorne ein

Mann in einem Nachen. Links steht die Mühle, in die ein Bauer zwei mit

Säcken beladene Esel treibt. Rechts ruht, entsprechend dem Bären,

Hirschen und Eber auf dem Blatt bei Gutekunst, im Wald ein Rehlein aus.

Links über dem dem Christusträger leuchtenden Mönch sieht aus dem

Gestein ein zweiter hervor. Aus den drei Reitern im Hintergrund des

Münchener Blattes ist einer geworden, der vorne den Strand entlang trabt;

ein Hündchen läuft ihm voraus. Neu ist der Hirt mit der Herde hinten

rechts und die Sonne in der Ecke links oben; eine ähnliehe Sonne kommt

auf einem Holzschnitt vor, den Stahl unter Nr. 54, Schreiber unter Nr. 1348

verzeichnet. Riese und Kind entsprechen im großen und ganzen dem

Schrotblatt der Münchener Graphischen Sammlung. Da Molsdorf (Die

Bedeutung Kölns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts, Straßburg

1909) mit guten Gründen das Münchener Schrotblatt, mit dem wieder das

bei Gutekunst zusammenhängt, für eine bald nach 1466 entstandene

Kölner Arbeit erklärt, so wird, da der Goldschmied zweifellos das Neueste

kopiert hat, als Entstchungszeit für das Relief wohl auch das Jahrzehnt

zwischen 1470 und 1480 in Anspruch genommen werden dürfen und als

Ort das westliche Deutschland, weil der Zusammenhang von Schrot-

blättern und Weißschnitten mit Goldschmiedewerkstätten diejenige, in der

unser Relief angefertigt wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit gleichfalls

ms niederrheinische Gebiet rückt.

Wegen der Abbildung einer berühmten Christoph-Darstellung, die

Stahl zwar natürlich erwähnt, aber nicht wiedergibt, möge ein Blick auf

die vorhergehende Besprechung geworfen werden. A. W.

Lukas Cratiach von Kurt Glaser. (Deutsche

Meister, herausgegeben von Karl Scheffler und Kurt Gla-

ser.) Im Insel-Verlag, Leipzig 1921. Mit 117 Abbildungen.

Mit diesem Heinrich Wölfflin zugeeigneten Bande wird eine Reihe

von Monographien deutscher Meister eröffnet, die offenbar nach der

ganzen Anlage gleichzeitig für Fachgelehrte und Laien gedacht scheint.

Einer allgemein verständlichen fortlaufenden Darstellung soll eine genaue

Durcharbeitung der gesamten älteren und neueren Forschung zugrunde

liegen. Alles, was äußerlich nach Wissenschaft schmeckt, wie Fußnoten,

Bildcrverzeichnisse und Register, ist verpönt, dabei soll aber doch der

ersten Fachgenossen anvertraute Text den letzten Stand der Kunst-

geschichte, die Auseinandersetzung der modernsten Forschung mit allen

Problemen, die dem Werke der einzelnen Künstler zugrunde liegen,

enthalten. Daß die Bedingung aufgestellt wird, daß ein Buch allgemein

lesbar und auch einem nicht mit der Fachterminologie Vertrauten wirk-

lich zugänglich ist, ist höchst lobenswert. Dennoch wird es, wenn der

Verfasser den Ehrgeiz hegt, sein Thema ganz klarzulegen, nicht ge-

lingen, den Text vollkommen freizuhalten von allem, was nur den Fach-

genossen interessiert, von Einzeluntcrsuchungen, von Polemiken und

Hinweisen auf fachwissenschaftliche Urteile. Solange noch so viele

Fragen ungeklärt sind, wird die populäre Literatur (im guten Sinne des

Wortes) nie eine ganz reine Verbindung mit der wissenschaftlichen ein-

gehen können, und man wird auch der wissenschaftlichen Anmerkungen

nicht entbehren können. Fußnoten sind gewiß unschön, ob sie aber

nicht praktischer sind als Anmerkungen, die zum Schlüsse des Buches

in unnumerierter Aneinanderreihung erscheinen und die dort verdammt

sind, übersehen zu werden, mag dahingestellt bleiben. Dagegen glaube

ich, die Ansicht vertreten zu können, daß keinen Bibliophilen und

keinen, der das Buch rein um der künstlerischen Darstellungen des Textes

willen zur Hand nimmt, Bilderverzeichnisse und Register, die den Band

beschließen, im Genuß stören können. Bei Meistern mit einem kleinen

oder einem bereits anderwärts zusammengestellten Werke mag der

Schaden gering sein. Im vorliegenden Falle aber ist ein überaus reiches

Bildmaterial «in die Anmerkungen hineingepfropft, das chronologisch,

nach Gegenständen und Orten geordnet, dem Forscher den reichsten

Dienst leisten könnte, so aber in Text und Anmerkungen verstreut, nur

demjenigen eigentlich dienstbar wird, der sich der Arbeit genauer Exzerpte

unterzieht. Damit ist die große Mühe, die der Verfasser sich um die Be-

reicherung des Werkes Lukas Cranachs mit vielem Erfolge gegeben hat,

leider zum Teil in ihrer Wirkung aufgehoben worden. Einwandfrei ist die

Wahl der Abbildungen.

In dem ausgezeichneten, vor etwa vier Jahren erschienenen Buche

Glasers, das die deutsche Malerei von den Anfängen der Tafelmalerei

bis zu ihrer Blüte im beginnenden XVI. Jahrhundert behandelt, *) fesselte

nicht zuletzt der Abschnitt über Lukas Cranach, in dem der Verfasser,

man kann wohl fast sagen als erster, sich bemuhte, dem ganzen Cranach

gerecht zu werden und in den Spätstil des Meisters mit gleicher Liebe

Kurt Glaser, Zwei Jahrhunderte deutscher Malerei. München 1916.

15

' dtS '" drei |v Chro'blalt

' dorn heilig«, ... ' Da das

TT*™»*?*

™« des einfarbig*

.gefügt ° L'*

-I ir

esenChristophorusin

,™dert& Kin entwick-

Ernst Konrad Stahl

■In. darunter 60 Licht.

igen). München 1920

nst Stahl).

»•ort mitteilt, folgendes: es

umfangreicheren Werk über

illein Beitrag zur Geschichte

5 will, vom rein Gegen-

ig der Graphik des XV. und

cht begangenen Weg

g neuer Resultate oder zur

h dem von Heinrich Wdflin

einen »Kunstgeschichtlichen

ligemeingültige Form-

itc; ausbauen«.

de Punkte zur Sprache: Die

• Legende vom frühen Mittel-

uf die bildliche Darstellung-

Uas Repräsentatioas-

irmgencalogie.Die Christoph-

■ turalismus — zwölf Zentnl-

WshalbdasChristoph-

erden soll. Inwiefern

aßer Kunst.? Einig«

Buches. Der I. Htup«««

Christoph-Themas und i*

chem und niederländische*

eil: das Christoph-Tb«-»

VI. Jahrhundert mit «*»

abändert, Der IL. H-P

r Graphik Uahensunf

thältemenK^

pferstiche von HW

XV1I, Jahrhunde*

abenischenundfra«

Inhal15'

ütel abschreibe^»

,,„ Stoff in dem

inWen

vfi

von ->— , onKl"'-

^artigen G"*™^*

Der hl. Christoph.

Relief im Kunsthistorischen Museum /,u Wien.

fleiß,*"

sei*' "

(etrtfhW»!

weiß, nötigen zu Achtung und Anerkennung. Die obige flüchtige Inhalts-

angabe deutet aber wohl auch bereits an, daß der Autor über seinen

mächtigen Zettelkasten nicht ganz Herr zu werden vermocht hat. Die

Gruppen schieben sich ineinander. Die Ziele sind undeutlich oder werden

nicht erreicht. Die Form der Darstellung ist flackernd, atemlos, zu viele

Zeugen werden angerufen, von dem achtunggebietenden Wissen des

Autors wird dem Leser zu wenig vorenthalten. Trotz diesen Mängeln ist

das Buch, wie übrigens alle Arbeiten seiner Art, anziehend und unter-

richtend und, wer immer es aufschlägt, wird etwas für seine Zwecke

Brauchbares finden. Schon eine Durchsicht der zahlreichen und vor-

züglichen Abbildungen des II. Teiles ist ein großer Genuß. Man darf mit

Fug und Recht auf das noch umfassendere Werk über denselben Gegen-

stand, das der Verfasser-Verleger ankündigt, gespannt sein.

Als kleines Zeichen der Erkenntlichkeit für die dem Autor ver-

dankte mannigfaltige Anregung und reiche Belehrung sei zum Schluß

kurz der Zusammenhang eines Reliefs im Wiener Kunsthistorischen

Museum mit zwei graphischen Beispielen des Buches festgestellt. Das

Relief stammt aus der Geistlichen Schatzkammer und besteht aus vergol-

deter Bronze. Der ebensolche Rahmen ist auf recht primitive, beinahe

barbarische Art mit acht Perlmutterknöpfen und sieben foliierten Glas-

Stücken und einem auf dieselbe Weise gehobenen Stück Bergkristall

besetzt. Die Darstellung deckt sich zwar mit keinem der im Buche ange-

führten graphischen Blätter genau, ist aber zweifellos abhängig von jenem

Typus mit dem reichen Landschaftsbild, der durch die beiden Schrot-

blätter, die Stahl unter Nr. 73 (Graphische Sammlung in München) und 74

(Auktion bei Gutekunst im Mai 1912) anführt, vertreten wird. Auf dem

Relief nimmt die Landschaft noch mehr Raum ein als auf den beiden

Schrotblättern, das heißt: das Land im Hinteigrund, vor allem über dem

Heiligen ist größer, das Wasser dagegen kleiner geworden. Immerhin

schwimmen darauf zwei größere Schiffe und fahrt in der Mitte vorne ein

Mann in einem Nachen. Links steht die Mühle, in die ein Bauer zwei mit

Säcken beladene Esel treibt. Rechts ruht, entsprechend dem Bären,

Hirschen und Eber auf dem Blatt bei Gutekunst, im Wald ein Rehlein aus.

Links über dem dem Christusträger leuchtenden Mönch sieht aus dem

Gestein ein zweiter hervor. Aus den drei Reitern im Hintergrund des

Münchener Blattes ist einer geworden, der vorne den Strand entlang trabt;

ein Hündchen läuft ihm voraus. Neu ist der Hirt mit der Herde hinten

rechts und die Sonne in der Ecke links oben; eine ähnliehe Sonne kommt

auf einem Holzschnitt vor, den Stahl unter Nr. 54, Schreiber unter Nr. 1348

verzeichnet. Riese und Kind entsprechen im großen und ganzen dem

Schrotblatt der Münchener Graphischen Sammlung. Da Molsdorf (Die

Bedeutung Kölns für den Metallschnitt des XV. Jahrhunderts, Straßburg

1909) mit guten Gründen das Münchener Schrotblatt, mit dem wieder das

bei Gutekunst zusammenhängt, für eine bald nach 1466 entstandene

Kölner Arbeit erklärt, so wird, da der Goldschmied zweifellos das Neueste

kopiert hat, als Entstchungszeit für das Relief wohl auch das Jahrzehnt

zwischen 1470 und 1480 in Anspruch genommen werden dürfen und als

Ort das westliche Deutschland, weil der Zusammenhang von Schrot-

blättern und Weißschnitten mit Goldschmiedewerkstätten diejenige, in der

unser Relief angefertigt wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit gleichfalls

ms niederrheinische Gebiet rückt.

Wegen der Abbildung einer berühmten Christoph-Darstellung, die

Stahl zwar natürlich erwähnt, aber nicht wiedergibt, möge ein Blick auf

die vorhergehende Besprechung geworfen werden. A. W.

Lukas Cratiach von Kurt Glaser. (Deutsche

Meister, herausgegeben von Karl Scheffler und Kurt Gla-

ser.) Im Insel-Verlag, Leipzig 1921. Mit 117 Abbildungen.

Mit diesem Heinrich Wölfflin zugeeigneten Bande wird eine Reihe

von Monographien deutscher Meister eröffnet, die offenbar nach der

ganzen Anlage gleichzeitig für Fachgelehrte und Laien gedacht scheint.

Einer allgemein verständlichen fortlaufenden Darstellung soll eine genaue

Durcharbeitung der gesamten älteren und neueren Forschung zugrunde

liegen. Alles, was äußerlich nach Wissenschaft schmeckt, wie Fußnoten,

Bildcrverzeichnisse und Register, ist verpönt, dabei soll aber doch der

ersten Fachgenossen anvertraute Text den letzten Stand der Kunst-

geschichte, die Auseinandersetzung der modernsten Forschung mit allen

Problemen, die dem Werke der einzelnen Künstler zugrunde liegen,

enthalten. Daß die Bedingung aufgestellt wird, daß ein Buch allgemein

lesbar und auch einem nicht mit der Fachterminologie Vertrauten wirk-

lich zugänglich ist, ist höchst lobenswert. Dennoch wird es, wenn der

Verfasser den Ehrgeiz hegt, sein Thema ganz klarzulegen, nicht ge-

lingen, den Text vollkommen freizuhalten von allem, was nur den Fach-

genossen interessiert, von Einzeluntcrsuchungen, von Polemiken und

Hinweisen auf fachwissenschaftliche Urteile. Solange noch so viele

Fragen ungeklärt sind, wird die populäre Literatur (im guten Sinne des

Wortes) nie eine ganz reine Verbindung mit der wissenschaftlichen ein-

gehen können, und man wird auch der wissenschaftlichen Anmerkungen

nicht entbehren können. Fußnoten sind gewiß unschön, ob sie aber

nicht praktischer sind als Anmerkungen, die zum Schlüsse des Buches

in unnumerierter Aneinanderreihung erscheinen und die dort verdammt

sind, übersehen zu werden, mag dahingestellt bleiben. Dagegen glaube

ich, die Ansicht vertreten zu können, daß keinen Bibliophilen und

keinen, der das Buch rein um der künstlerischen Darstellungen des Textes

willen zur Hand nimmt, Bilderverzeichnisse und Register, die den Band

beschließen, im Genuß stören können. Bei Meistern mit einem kleinen

oder einem bereits anderwärts zusammengestellten Werke mag der

Schaden gering sein. Im vorliegenden Falle aber ist ein überaus reiches

Bildmaterial «in die Anmerkungen hineingepfropft, das chronologisch,

nach Gegenständen und Orten geordnet, dem Forscher den reichsten

Dienst leisten könnte, so aber in Text und Anmerkungen verstreut, nur

demjenigen eigentlich dienstbar wird, der sich der Arbeit genauer Exzerpte

unterzieht. Damit ist die große Mühe, die der Verfasser sich um die Be-

reicherung des Werkes Lukas Cranachs mit vielem Erfolge gegeben hat,

leider zum Teil in ihrer Wirkung aufgehoben worden. Einwandfrei ist die

Wahl der Abbildungen.

In dem ausgezeichneten, vor etwa vier Jahren erschienenen Buche

Glasers, das die deutsche Malerei von den Anfängen der Tafelmalerei

bis zu ihrer Blüte im beginnenden XVI. Jahrhundert behandelt, *) fesselte

nicht zuletzt der Abschnitt über Lukas Cranach, in dem der Verfasser,

man kann wohl fast sagen als erster, sich bemuhte, dem ganzen Cranach

gerecht zu werden und in den Spätstil des Meisters mit gleicher Liebe

Kurt Glaser, Zwei Jahrhunderte deutscher Malerei. München 1916.

15