1111 XV j

6nd in Blocke

Binder JX

e Bib'ia Pailn

unsere^

",ldShe"11^

t als \ orbüd gediem

nS "igt, während er

rtiger Flächen^

ni^ht nur Unikum aD

bersetzung der Bück.

jelder.

.■n i Neues über Leben

äich um Werke einer

aschreibt, gleicht darin

:r Bathseba der Samm-

let hat, gehörte einen.

ft ganz an jene Gruppe

intes allmählich in *

te Auseinandersetzung

re (soweit ebe

Beispiel in den N»

Maskerade von Nr. 201

.dedeGrootunde*

i wie die rraun

S 6 ff., Abb -

g nicht von

der^'lcnP

■ früheren S&

,er dreißig« J»°

schnitt n*" *»

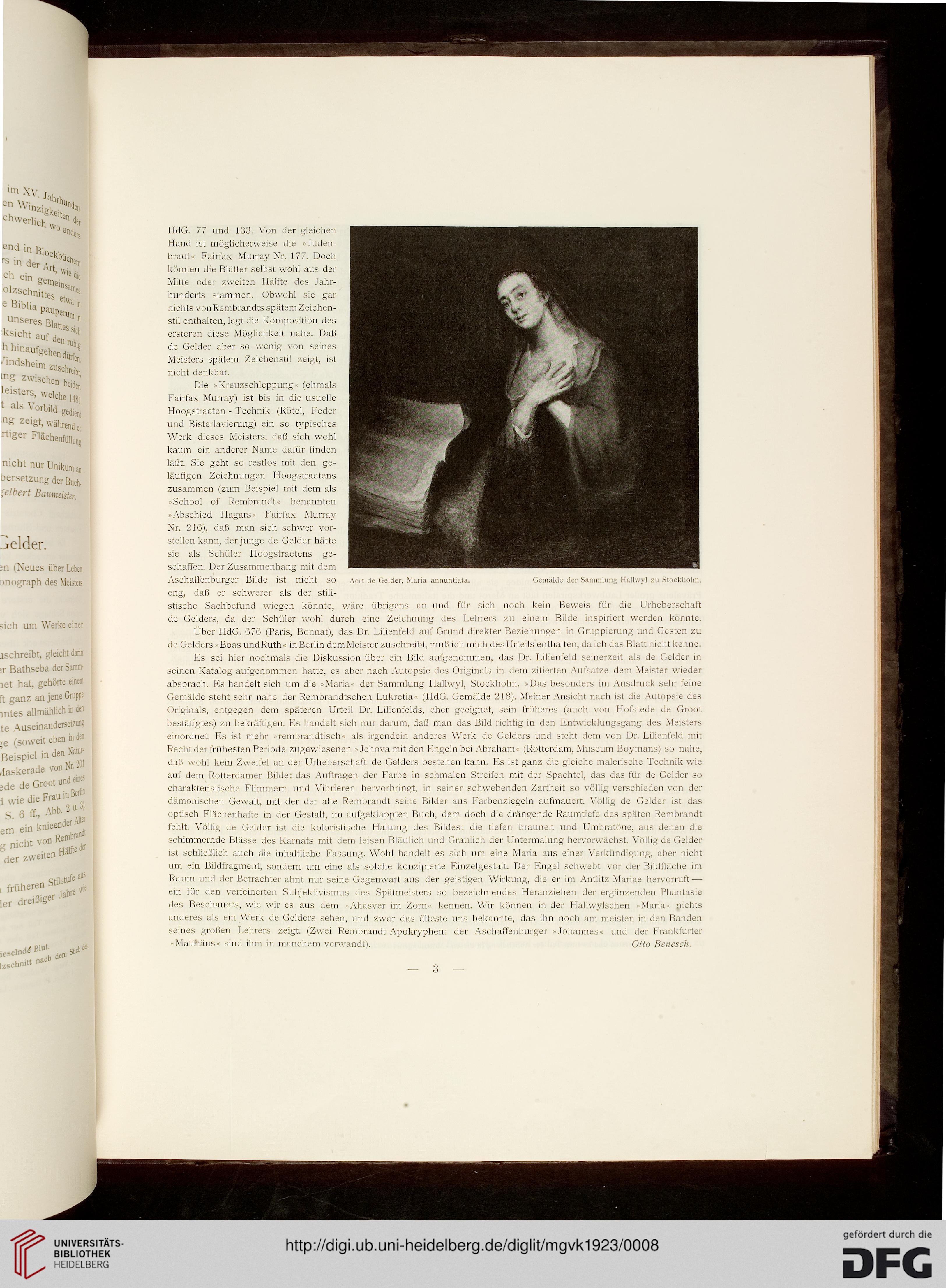

Aert de Gelder, Maiia annuntiata.

Gemälde der Sammlung Hallwyl zu Stockholm.

HdG. 77 und 133. Von der gleichen

Hand ist möglicherweise die »Juden-

braut« Fairfax Murray Nr. 177. Doch

können die Blätter selbst wohl aus der

Mitte oder zweiten Hälfte des Jahr-

hunderts stammen. Obwohl sie gar

nichts vonRembrandts spätem Zeichen-

stil enthalten, legt die Komposition des

ersteren diese Möglichkeit nahe. Daß

de Gelder aber so wenig von seines

Meisters spätem Zeichenstil zeigt, ist

nicht denkbar.

Die »Kreuzschleppung« (ehmals

Fairfax Murray) ist bis in die usuelle

Hoogstraeten - Technik (Rötel, Feder

und Bisterlavierung) ein so typisches

Werk dieses Meisters, daß sich wohl

kaum ein anderer Name dafür finden

läßt. Sie geht so restlos mit den ge-

läufigen Zeichnungen Hoogstraetens

zusammen (zum Beispiel mit dem als

»School of Rembrandt« benannten

■ Abschied Hagars« Fairfax Murray

Nr. 216), daß man sich schwer vor-

stellen kann, der junge de Gelder hätte

sie als Schüler Hoogstraetens ge-

schaffen. Der Zusammenhang mit dem

Aschaffenburger Bilde ist nicht so

eng, daß er schwerer als der stili-

stische Sachbefund wiegen könnte, wäre übrigens an und für sich noch kein Beweis für die Urheberschaft

de Gelders, da der Schüler wohl durch eine Zeichnung des Lehrers zu einem Bilde inspiriert werden könnte.

Über HdG. 676 (Paris, Bonnat), das Dr. Lilienfeld auf Grund direkter Beziehungen in Gruppierung und Gesten zu

de Gelders »Boas undRuth« inBerlin demMeister zuschreibt, muß ich mich desUrteilsenthalten, da ich das Blatt nicht kenne.

Es sei hier nochmals die Diskussion über ein Bild aufgenommen, das Dr. Lilienfeld seinerzeit als de Gelder in

seinen Katalog aufgenommen hatte, es aber nach Autopsie des Originals in dem zitierten Aufsatze dem Meister wieder

absprach. Es handelt sich um die »Maria« der Sammlung Hallwyl, Stockholm. »Das besonders im Ausdruck sehr feine

Gemälde steht sehr nahe der Rembrandtschen Lukretia« (HdG. Gemälde 218). Meiner Ansicht nach ist die Autopsie des

Originals, entgegen dem späteren Urteil Dr. Lilienfelds, eher geeignet, sein früheres (auch von Hofstede de Groot

bestätigtes) zu bekräftigen. Es handelt sich nur darum, daß man das Bild richtig in den Entwicklungsgang des Meisters

einordnet. Es ist mehr »rembrandtisch« als irgendein anderes Werk de Gelders und steht dem von Dr. Lilienfeld mit

Recht der frühesten Periode zugewiesenen »Jehovamit den Engeln bei Abraham« (Rotterdam, Museum Boymans) so nahe,

daß wohl kein Zweifel an der Urheberschaft de Gelders bestehen kann. Es ist ganz die gleiche malerische Technik wie

auf dem Rotterdamer Bilde: das Auftragen der Farbe in schmalen Streifen mit der Spachtel, das das für de Gelder so

charakteristische Flimmern und Vibrieren hervorbringt, in seiner schwebenden Zartheit so völlig verschieden von der

dämonischen Gewalt, mit der der alte Rembrandt seine Bilder aus Farbenziegeln aufmauert. Völlig de Gelder ist das

optisch Flächenhafte in der Gestalt, im aufgeklappten Buch, dem doch die drängende Raumtiefe des späten Rembrandt

fehlt. Völlig de Gelder ist die koloristische Haltung des Bildes: die tiefen braunen und Umbratöne, aus denen die

schimmernde Blässe des Karnats mit dem leisen Bläulich und Graulich der Untermalung hervorwächst. Völlig de Gelder

ist schließlich auch die inhaltliche Fassung. Wohl handelt es sich um eine Maria aus einer Verkündigung, aber nicht

um ein Bildfragment, sondern um eine als solche konzipierte Einzelgestalt. Der Engel schwebt vor der Bildfläche im

Raum und der Betrachter ahnt nur seine Gegenwart aus der geistigen Wirkung, die er im Antlitz Mariae hervorruft —

ein für den verfeinerten Subjektivismus des Spätmeisters so bezeichnendes Heranziehen der ergänzenden Phantasie

des Beschauers, wie wir es aus dem »Ahasver im Zorn« kennen. Wir können in der Hallwylschen »Maria« nichts

anderes als ein Werk de Gelders sehen, und zwar das älteste uns bekannte, das ihn noch am meisten in den Banden

seines großen Lehrers zeigt. (Zwei Rembrandt-Apokryphen: der Aschaffenburger »Johannes« und der Frankfurter

-Matthäus« sind ihm in manchem verwandt.. Otto Bcncscli.

— 3

Sag:' -

.-. «,..';■,.,. ", ' ! -v-

Hü

6nd in Blocke

Binder JX

e Bib'ia Pailn

unsere^

",ldShe"11^

t als \ orbüd gediem

nS "igt, während er

rtiger Flächen^

ni^ht nur Unikum aD

bersetzung der Bück.

jelder.

.■n i Neues über Leben

äich um Werke einer

aschreibt, gleicht darin

:r Bathseba der Samm-

let hat, gehörte einen.

ft ganz an jene Gruppe

intes allmählich in *

te Auseinandersetzung

re (soweit ebe

Beispiel in den N»

Maskerade von Nr. 201

.dedeGrootunde*

i wie die rraun

S 6 ff., Abb -

g nicht von

der^'lcnP

■ früheren S&

,er dreißig« J»°

schnitt n*" *»

Aert de Gelder, Maiia annuntiata.

Gemälde der Sammlung Hallwyl zu Stockholm.

HdG. 77 und 133. Von der gleichen

Hand ist möglicherweise die »Juden-

braut« Fairfax Murray Nr. 177. Doch

können die Blätter selbst wohl aus der

Mitte oder zweiten Hälfte des Jahr-

hunderts stammen. Obwohl sie gar

nichts vonRembrandts spätem Zeichen-

stil enthalten, legt die Komposition des

ersteren diese Möglichkeit nahe. Daß

de Gelder aber so wenig von seines

Meisters spätem Zeichenstil zeigt, ist

nicht denkbar.

Die »Kreuzschleppung« (ehmals

Fairfax Murray) ist bis in die usuelle

Hoogstraeten - Technik (Rötel, Feder

und Bisterlavierung) ein so typisches

Werk dieses Meisters, daß sich wohl

kaum ein anderer Name dafür finden

läßt. Sie geht so restlos mit den ge-

läufigen Zeichnungen Hoogstraetens

zusammen (zum Beispiel mit dem als

»School of Rembrandt« benannten

■ Abschied Hagars« Fairfax Murray

Nr. 216), daß man sich schwer vor-

stellen kann, der junge de Gelder hätte

sie als Schüler Hoogstraetens ge-

schaffen. Der Zusammenhang mit dem

Aschaffenburger Bilde ist nicht so

eng, daß er schwerer als der stili-

stische Sachbefund wiegen könnte, wäre übrigens an und für sich noch kein Beweis für die Urheberschaft

de Gelders, da der Schüler wohl durch eine Zeichnung des Lehrers zu einem Bilde inspiriert werden könnte.

Über HdG. 676 (Paris, Bonnat), das Dr. Lilienfeld auf Grund direkter Beziehungen in Gruppierung und Gesten zu

de Gelders »Boas undRuth« inBerlin demMeister zuschreibt, muß ich mich desUrteilsenthalten, da ich das Blatt nicht kenne.

Es sei hier nochmals die Diskussion über ein Bild aufgenommen, das Dr. Lilienfeld seinerzeit als de Gelder in

seinen Katalog aufgenommen hatte, es aber nach Autopsie des Originals in dem zitierten Aufsatze dem Meister wieder

absprach. Es handelt sich um die »Maria« der Sammlung Hallwyl, Stockholm. »Das besonders im Ausdruck sehr feine

Gemälde steht sehr nahe der Rembrandtschen Lukretia« (HdG. Gemälde 218). Meiner Ansicht nach ist die Autopsie des

Originals, entgegen dem späteren Urteil Dr. Lilienfelds, eher geeignet, sein früheres (auch von Hofstede de Groot

bestätigtes) zu bekräftigen. Es handelt sich nur darum, daß man das Bild richtig in den Entwicklungsgang des Meisters

einordnet. Es ist mehr »rembrandtisch« als irgendein anderes Werk de Gelders und steht dem von Dr. Lilienfeld mit

Recht der frühesten Periode zugewiesenen »Jehovamit den Engeln bei Abraham« (Rotterdam, Museum Boymans) so nahe,

daß wohl kein Zweifel an der Urheberschaft de Gelders bestehen kann. Es ist ganz die gleiche malerische Technik wie

auf dem Rotterdamer Bilde: das Auftragen der Farbe in schmalen Streifen mit der Spachtel, das das für de Gelder so

charakteristische Flimmern und Vibrieren hervorbringt, in seiner schwebenden Zartheit so völlig verschieden von der

dämonischen Gewalt, mit der der alte Rembrandt seine Bilder aus Farbenziegeln aufmauert. Völlig de Gelder ist das

optisch Flächenhafte in der Gestalt, im aufgeklappten Buch, dem doch die drängende Raumtiefe des späten Rembrandt

fehlt. Völlig de Gelder ist die koloristische Haltung des Bildes: die tiefen braunen und Umbratöne, aus denen die

schimmernde Blässe des Karnats mit dem leisen Bläulich und Graulich der Untermalung hervorwächst. Völlig de Gelder

ist schließlich auch die inhaltliche Fassung. Wohl handelt es sich um eine Maria aus einer Verkündigung, aber nicht

um ein Bildfragment, sondern um eine als solche konzipierte Einzelgestalt. Der Engel schwebt vor der Bildfläche im

Raum und der Betrachter ahnt nur seine Gegenwart aus der geistigen Wirkung, die er im Antlitz Mariae hervorruft —

ein für den verfeinerten Subjektivismus des Spätmeisters so bezeichnendes Heranziehen der ergänzenden Phantasie

des Beschauers, wie wir es aus dem »Ahasver im Zorn« kennen. Wir können in der Hallwylschen »Maria« nichts

anderes als ein Werk de Gelders sehen, und zwar das älteste uns bekannte, das ihn noch am meisten in den Banden

seines großen Lehrers zeigt. (Zwei Rembrandt-Apokryphen: der Aschaffenburger »Johannes« und der Frankfurter

-Matthäus« sind ihm in manchem verwandt.. Otto Bcncscli.

— 3

Sag:' -

.-. «,..';■,.,. ", ' ! -v-

Hü