Saalbaues betont.1 Dem Überwiegen

dieses einen faszinierenden Eindrucks

ist es wohl zuzuschreiben, daß das

Deckengemälde des Saales von der For-

schung völlig übersehen wurde.2

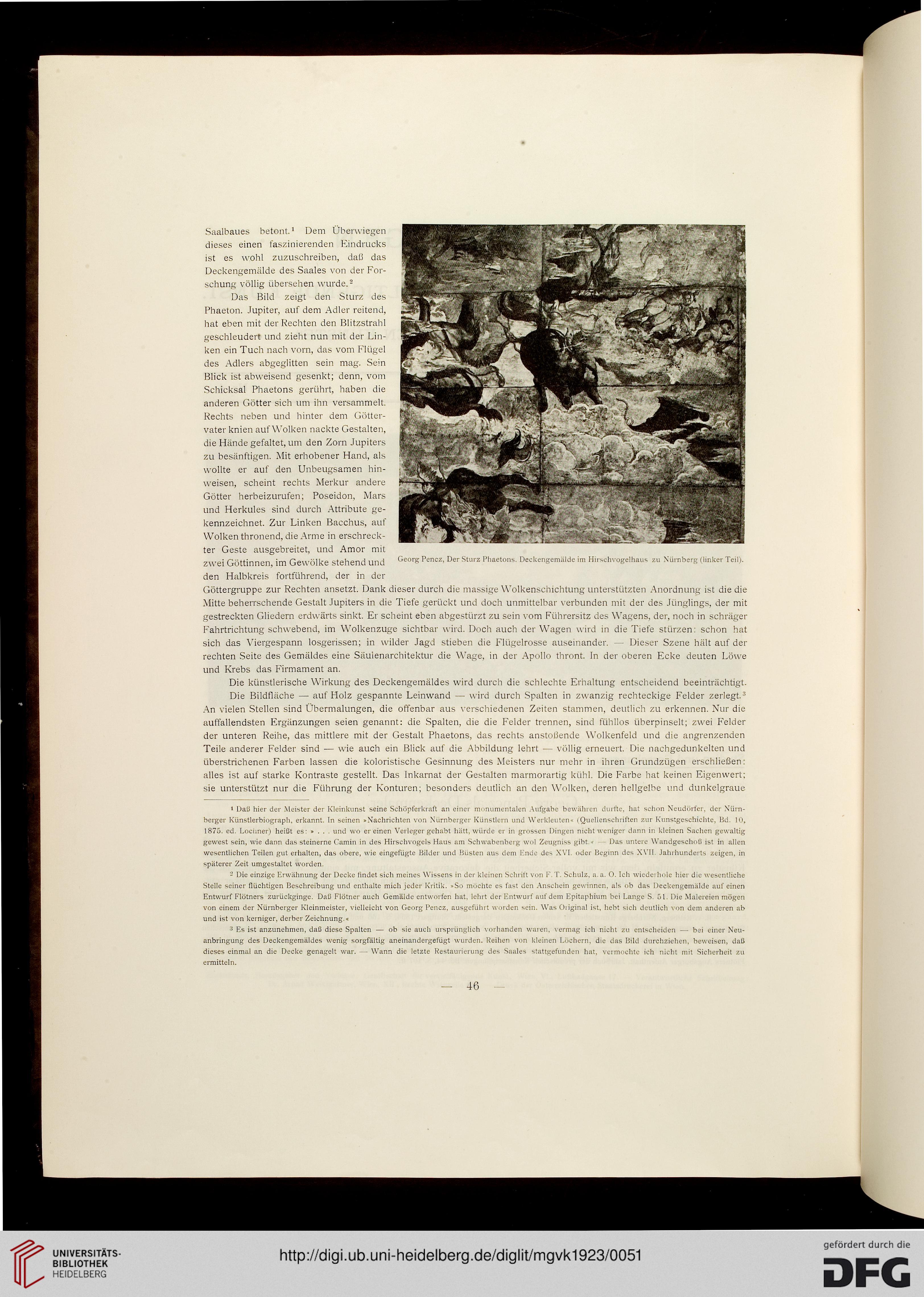

Das Bild zeigt den Sturz des

Phaeton. Jupiter, auf dem Adler reitend,

hat eben mit der Rechten den Blitzstrahl

geschleudert und zieht nun mit der Lin-

ken ein Tuch nach vorn, das vom Flügel

des Adlers abgeglitten sein mag. Sein

Blick ist abweisend gesenkt; denn, vom

Schicksal Phaetons gerührt, haben die

anderen Götter sich um ihn versammelt.

Rechts neben und hinter dem Götter-

vater knien auf Wolken nackte Gestalten,

die Hände gefaltet, um den Zorn Jupiters

zu besänftigen. Mit erhobener Hand, als

wollte er auf den Unbeugsamen hin-

weisen, scheint rechts Merkur andere

Götter herbeizurufen; Poseidon, Mars

und Herkules sind durch Attribute ge-

kennzeichnet. Zur Linken Bacchus, auf

Wolken thronend, die Arme in erschreck-

ter Geste ausgebreitet, und Amor mit

zwei Göttinnen, im Gewölke stehend und

den Halbkreis fortführend, der in der

Göttergruppe zur Rechten ansetzt. Dank dieser durch die massige Wolkenschichtung unterstützten Anordnung ist die die

Mitte beherrschende Gestalt Jupiters in die Tiefe gerückt und doch unmittelbar verbunden mit der des Jünglings, der mit

gestreckten Gliedern erdwärts sinkt. Er scheint eben abgestürzt zu sein vom Führersitz des Wagens, der, noch in schräger

Fahrtrichtung schwebend, im Wolkenzuge sichtbar wird. Doch auch der Wagen wird in die Tiefe stürzen: schon hat

sich das Viergespann losgerissen; in wilder Jagd stieben die Flügelrosse auseinander. — Dieser Szene hält auf der

rechten Seite des Gemäldes eine Säulenarchitektur die Wage, in der Apollo thront. In der oberen Ecke deuten Löwe

und Krebs das Firmament an.

Die künstlerische Wirkung des Deckengemäldes wird durch die schlechte Erhaltung entscheidend beeinträchtigt.

Die Bildfläche — auf Holz gespannte Leinwand — wird durch Spalten in zwanzig rechteckige Felder zerlegt.3

An vielen Stellen sind Übermalungen, die offenbar aus verschiedenen Zeiten stammen, deutlich zu erkennen. Nur die

auffallendsten Ergänzungen seien genannt: die Spalten, die die Felder trennen, sind fühllos überpinselt; zwei Felder

der unteren Reihe, das mittlere mit der Gestalt Phaetons, das rechts anstoßende Wolkenfeld und die angrenzenden

Teile anderer Felder sind — wie auch ein Blick auf die Abbildung lehrt — völlig erneuert. Die nachgedunkelten und

überstrichenen Farben lassen die koloristische Gesinnung des Meisters nur mehr in ihren Grundzügen erschließen:

alles ist auf starke Kontraste gestellt. Das Inkarnat der Gestalten marmorartig kühl. Die Farbe hat keinen Eigenwert;

sie unterstützt nur die Führung der Konturen; besonders deutlich an den Wolken, deren hellgelbe und dunkelgraue

Georg Pencz, Der Sturz Phaetons. Deckengemälde im Hn

ans zu Nürnberg (linker Teil).

i Daß hier der Meister der Kleinkunst seine Schöpferkraft an einer monumentalen Aufgahe bewähren durfte, hat schon Neudörfer, der Nürn-

berger Künstlerbiograph, erkannt. In seinen »Nachrichten von Nürnberger Künstlern und Werkleuten« (Quellenschriften zur Kunstgeschichte, Bd. 10,

1875. ed. Lochner) heißt es: » ... und wo er einen Vei leger gehabt hätt, würde er in grossen Dingen nicht weniger dann in kleinen Sachen gewaltig

gewest sein, wie dann das steinerne Camin in des Hirschvogels Haus am Sehwabenberg wol Zeugniss gibt « - Das untere Wandgescholl ist in allen

wesentlichen Teilen gut erhalten, das obere, wie eingefügte Bilder und Büsten aus dem Ende des XVI. oder Beginn des XVII Jahrhunderts zeigen, in

späterer Zeit umgestaltet worden.

- Die einzige Erwähnung der Decke findet sich meines Wissens in der kleinen Schritt von V T. Schulz, a. a. O. Ich wiederhole hier die wesentliche

Stelle seiner flüchtigen Beschreibung und enthalte mich jeder Kritik. »So mochte es fast den Anschein gewinnen, als ob das Deckengemälde auf einen

Entwurf Flötners zurückginge. Daß Flötner auch Gemälde entworfen hat, lehrt der Entwurf auf dem Epitaphium bei Lange S. 51. Die Maiereien mögen

von einem der Nürnberger Kleinmeister, vielleicht von Georg Pencz, ausgefühlt worden sein. Was Oiiginal ist, hebt sich deutlich von dem anderen ab

und ist von kerniger, derber Zeichnung.«

3 Es ist anzunehmen, daß diese Spalten — ob sie auch ursprünglich vorhanden waren, vermag ich nicht zu entscheiden — bei einer Neu-

anbringung des Deckengemäldes wenig sorgfältig aneinandergefügt wurden. Reihen von kleinen Lüchern, die das Bild durchzielten, beweisen, daß

dieses einmal an die Decke genagelt war. — Wann die letzte Restaurierung des Saaies stattgefunden hat, vermochte ich nicht mit Sicherheit zu

ermitteln.

46

dieses einen faszinierenden Eindrucks

ist es wohl zuzuschreiben, daß das

Deckengemälde des Saales von der For-

schung völlig übersehen wurde.2

Das Bild zeigt den Sturz des

Phaeton. Jupiter, auf dem Adler reitend,

hat eben mit der Rechten den Blitzstrahl

geschleudert und zieht nun mit der Lin-

ken ein Tuch nach vorn, das vom Flügel

des Adlers abgeglitten sein mag. Sein

Blick ist abweisend gesenkt; denn, vom

Schicksal Phaetons gerührt, haben die

anderen Götter sich um ihn versammelt.

Rechts neben und hinter dem Götter-

vater knien auf Wolken nackte Gestalten,

die Hände gefaltet, um den Zorn Jupiters

zu besänftigen. Mit erhobener Hand, als

wollte er auf den Unbeugsamen hin-

weisen, scheint rechts Merkur andere

Götter herbeizurufen; Poseidon, Mars

und Herkules sind durch Attribute ge-

kennzeichnet. Zur Linken Bacchus, auf

Wolken thronend, die Arme in erschreck-

ter Geste ausgebreitet, und Amor mit

zwei Göttinnen, im Gewölke stehend und

den Halbkreis fortführend, der in der

Göttergruppe zur Rechten ansetzt. Dank dieser durch die massige Wolkenschichtung unterstützten Anordnung ist die die

Mitte beherrschende Gestalt Jupiters in die Tiefe gerückt und doch unmittelbar verbunden mit der des Jünglings, der mit

gestreckten Gliedern erdwärts sinkt. Er scheint eben abgestürzt zu sein vom Führersitz des Wagens, der, noch in schräger

Fahrtrichtung schwebend, im Wolkenzuge sichtbar wird. Doch auch der Wagen wird in die Tiefe stürzen: schon hat

sich das Viergespann losgerissen; in wilder Jagd stieben die Flügelrosse auseinander. — Dieser Szene hält auf der

rechten Seite des Gemäldes eine Säulenarchitektur die Wage, in der Apollo thront. In der oberen Ecke deuten Löwe

und Krebs das Firmament an.

Die künstlerische Wirkung des Deckengemäldes wird durch die schlechte Erhaltung entscheidend beeinträchtigt.

Die Bildfläche — auf Holz gespannte Leinwand — wird durch Spalten in zwanzig rechteckige Felder zerlegt.3

An vielen Stellen sind Übermalungen, die offenbar aus verschiedenen Zeiten stammen, deutlich zu erkennen. Nur die

auffallendsten Ergänzungen seien genannt: die Spalten, die die Felder trennen, sind fühllos überpinselt; zwei Felder

der unteren Reihe, das mittlere mit der Gestalt Phaetons, das rechts anstoßende Wolkenfeld und die angrenzenden

Teile anderer Felder sind — wie auch ein Blick auf die Abbildung lehrt — völlig erneuert. Die nachgedunkelten und

überstrichenen Farben lassen die koloristische Gesinnung des Meisters nur mehr in ihren Grundzügen erschließen:

alles ist auf starke Kontraste gestellt. Das Inkarnat der Gestalten marmorartig kühl. Die Farbe hat keinen Eigenwert;

sie unterstützt nur die Führung der Konturen; besonders deutlich an den Wolken, deren hellgelbe und dunkelgraue

Georg Pencz, Der Sturz Phaetons. Deckengemälde im Hn

ans zu Nürnberg (linker Teil).

i Daß hier der Meister der Kleinkunst seine Schöpferkraft an einer monumentalen Aufgahe bewähren durfte, hat schon Neudörfer, der Nürn-

berger Künstlerbiograph, erkannt. In seinen »Nachrichten von Nürnberger Künstlern und Werkleuten« (Quellenschriften zur Kunstgeschichte, Bd. 10,

1875. ed. Lochner) heißt es: » ... und wo er einen Vei leger gehabt hätt, würde er in grossen Dingen nicht weniger dann in kleinen Sachen gewaltig

gewest sein, wie dann das steinerne Camin in des Hirschvogels Haus am Sehwabenberg wol Zeugniss gibt « - Das untere Wandgescholl ist in allen

wesentlichen Teilen gut erhalten, das obere, wie eingefügte Bilder und Büsten aus dem Ende des XVI. oder Beginn des XVII Jahrhunderts zeigen, in

späterer Zeit umgestaltet worden.

- Die einzige Erwähnung der Decke findet sich meines Wissens in der kleinen Schritt von V T. Schulz, a. a. O. Ich wiederhole hier die wesentliche

Stelle seiner flüchtigen Beschreibung und enthalte mich jeder Kritik. »So mochte es fast den Anschein gewinnen, als ob das Deckengemälde auf einen

Entwurf Flötners zurückginge. Daß Flötner auch Gemälde entworfen hat, lehrt der Entwurf auf dem Epitaphium bei Lange S. 51. Die Maiereien mögen

von einem der Nürnberger Kleinmeister, vielleicht von Georg Pencz, ausgefühlt worden sein. Was Oiiginal ist, hebt sich deutlich von dem anderen ab

und ist von kerniger, derber Zeichnung.«

3 Es ist anzunehmen, daß diese Spalten — ob sie auch ursprünglich vorhanden waren, vermag ich nicht zu entscheiden — bei einer Neu-

anbringung des Deckengemäldes wenig sorgfältig aneinandergefügt wurden. Reihen von kleinen Lüchern, die das Bild durchzielten, beweisen, daß

dieses einmal an die Decke genagelt war. — Wann die letzte Restaurierung des Saaies stattgefunden hat, vermochte ich nicht mit Sicherheit zu

ermitteln.

46