Yl Abb>Mu„g .

E'ndruck I ^

ber den

Saal

det es «*£>

'ecke

niii

'ickEuüb 7™»

Ulßd-Saa>

:en'Uma»Os

:esem ^;

!uwnk«. hat;

n.am Deckenbiid Vft

lmeinzelnenistes

ZU merken, fürd

,temdru<* indess«

zu übersehen. Dle

're Versieht soll

figuren und GruPFep

m die Gestalt Jupiters

'• Doch ist es nur

^eil gelungen. Wähl

5ur Betrachtung der

den Standpunkt unter

der Blick dem linken

zwischen Zeichnung

Saales bedingt sind.

Dimensionen im Ver-

di e Raumverhältnisse

Stellung des Kamini-

i. Es ist ohne weiteres

.vurde vermieden. -

tellung des Decken-

den Ecke, im Gebalk

lirschvogelsaales das

hat er, wie wir nach

;saales mitgearbeitet'

flieh in enge

r Jahre, scheint er-

Aus diesen Werke»

Restauration, die*

le, die Nordwand *

^ Teil u»tef

I nur zum 1"«

esen.die,^

, Sei»!«-

seilen l^1"'"'

sin Nürnberg P*

«.....SÄ-

i diesem

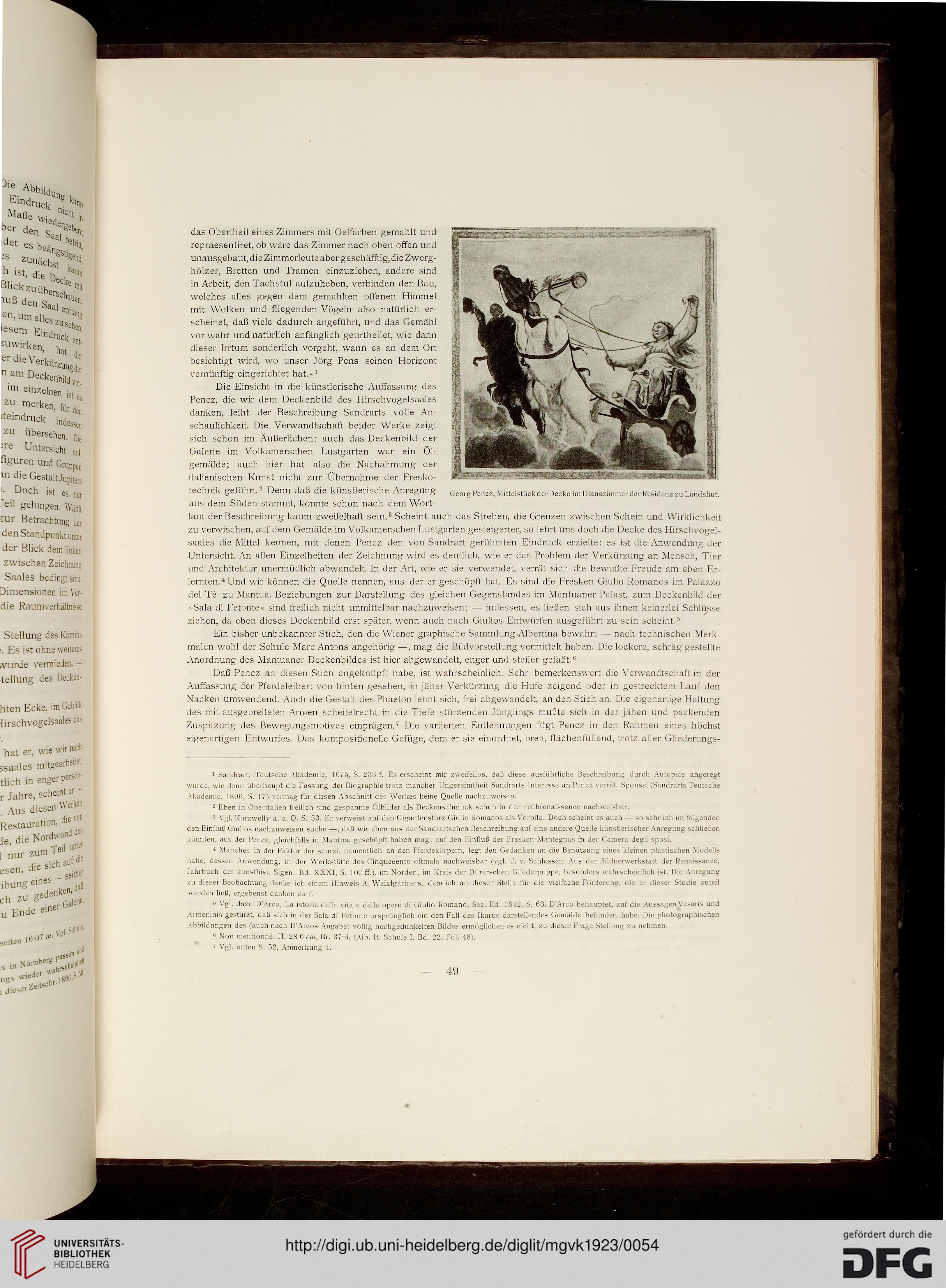

der Residenz zu Landshut.

das Obertheil eines Zimmers mit Oelfarben gemahlt und

repraesentiret, ob wäre das Zimmer nach oben offen und

unausgebaut, die Zimmerleute aber geschäfftig, die Zwerg-

hölzer, Bretten und Tramen einzuziehen, andere sind

in Arbeit, den Tachstul aufzuheben, verbinden den Bau,

welches alles gegen dem gemahlten offenen Himmel

mit Wolken und fliegenden Vögeln also natürlich er-

scheinet, daß viele dadurch angeführt, und das Gemahl

vor wahr und natürlich anfänglich geurtheilet, wie dann

dieser Irrtum sonderlich vorgeht, wann es an dem Ort

besichtigt wird, wo unser Jörg Pens seinen Horizont

vernünftig eingerichtet hat.«'

Die Einsicht in die künstlerische Auffassung des

Pencz, die wir dem Deckenbild des Hirschvogelsaales

danken, leiht der Beschreibung Sandrarts volle An-

schaulichkeit. Die Verwandtschaft beider Werke zeigt

sich schon im Äußerlichen: auch das Deckenbild der

Galerie im Volkamerschen Lustgarten war ein Öl-

gemälde; auch hier hat also die Nachahmung der

italienischen Kunst nicht zur Übernahme der Fresko-

technik geführt.'2 Denn daß die künstlerische Anregung

aus dem Süden stammt, konnte schon nach dem Wort-

laut der Beschreibung kaum zweifelhaft sein.3 Scheint auch das Streben, die Grenzen zwischen Schein und Wirklichkeit

zu verwischen, auf dem Gemälde im Volkamerschen Lustgarten gesteigerter, so lehrt uns doch die Decke des Hirschvogel-

saales die Mittel kennen, mit denen Pencz den von Sandrart gerühmten Eindruck erzielte: es ist die Anwendung der

Untersicht. An allen Einzelheiten der Zeichnung wird es deutlich, wie er das Problem der Verkürzung an Mensch, Tier

und Architektur unermüdlich abwandelt. In der Art, wie er sie verwendet, verrät sich die bewußte Freude am eben Er-

leraten.4 Und wir können die Quelle nennen, aus der er geschöpft hat. Es sind die Fresken Giulio Romanos im Palazzo

del Te zu Mantua. Beziehungen zur Darstellung des gleichen Gegenstandes im Mantuaner Palast, zum Deckenbild der

»Sala di Fetonte« sind freilich nicht unmittelbar nachzuweisen; — indessen, es ließen sich aus ihnen keinerlei Schlüsse

ziehen, da eben dieses Deckenbild erst später, wenn auch nach Giulios Entwürfen ausgeführt zu sein scheint.5

Ein bisher unbekannter Stich, den die Wiener graphische Sammlung.Albertina bewahrt — nach technischen Merk-

malen wohl der Schule Marc Antons angehörig —, mag die Bildvorstellung vermittelt haben. Die lockere, schräg gestellte

Anordnung des Mantuaner Deckenbildes ist hier abgewandelt, enger und steiler gefaßt.0

Daß Pencz an diesen Stich angeknüpft habe, ist wahrscheinlich. Sehr bemerkenswert die Verwandtschaft in der

Auffassung der Pferdeleiber: von hinten gesehen, in jäher Verkürzung die Hufe zeigend oder in gestrecktem Lauf den

Nacken umwendend. Auch die Gestalt des Phaeton lehnt sich, frei abgewandelt, an den Stich an. Die eigenartige Haltung

des mit ausgebreiteten Armen scheitelrecht in die Tiefe stürzenden Jünglings mußte sich in der jähen und packenden

Zuspitzung des Bewegungsmotives einprägen.7 Die variierten Entlehnungen fügt Pencz in den Rahmen eines höchst

eigenartigen Entwurfes. Das kompositioneile Gefüge, dem er sie einordnet, breit, flächenfüllend, trotz aller Gliederungs-

1 Sandrart, Teutsehe Akademie, 1675, S. 233 f. Es erscheint mir zweifellos, daß diese ausführliche Beschreibung durch Autopsie angeregt

wurde, wie denn überhaupt die Fassung der Biographie trotz mancher Ungereimtheit Sandrarts Interesse an Pencz verrät. Sponsel (Sandrarts Teutsehe

Akademie, 1896, S. 17) vermag für diesen Abschnitt des Werkes keine Quelle nachzuweisen.

2 Eben in Oberitalien freilieb sind gespannte Ölbilder als Deckenschmuck schon in der Fruhrenaissance nachweisbar.

3 Vgl. Kurzwelly a. a. O. S. 53. Er verweist auf den Gigantensturz Giulio Romanos als Vorbild. Doch scheint es auch - - so sehr ich im folgenden

den Einfluß Giulios nachzuweisen suche —, daß wir eben aus der Sandrartsehen Beschreibung auf eine andere Quelle künstlerischer Anregung schließen

könnten, aus der Pencz, gleichfalls in Mantua, geschöpft haben mag. auf den Einfluß der Fresken Mantegnas in der Camera degli sposi.

4 Manches in der Faktur der scurzi. namentlich an den Pferdekörpem, legt den Gedanken an die Benützung eines kleinen plastischen Modells

nahe, dessen Anwendung, in der Werkstatte des Cinquecento oftmals nachweisbar (vgl. J. v. Schlosser, Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance,

Jahrbuch der kunsthist. Slgen. Bd. XXXI, S. 100 ff.), im Norden, im Kreis der Dürerschen Gliederpuppe, besonders wahrscheinlich ist. Die Anregung

zu dieser Beobachtung danke ich einem Hinweis A. Weixlgäitneis, dem ich an dieser Stelle für die vielfache Forderung, die er dieser Studie zuteil

werden ließ, ergebenst danken darf.

5 Vgl. dazu D'Arco, La istoria della vita e delle opere di Giulio Romano. See. Ed. 1S42, S. 63. D'Arco behauptet, auf die Aussagen Vasaris und

Armeninis gestützt, daß sich in der Sala di Fetonte ursprünglich ein den Fall des Ikarus darstellendes Gemälde befunden habe. Die photographischen

Abbildungen des (auch nach D'Arcos Angabe) völlig nachgedunkelten Bildes ermöglichen es nicht, zu dieser Frage Stellung zu nehmen.

6 Non mentionne. H. 28 6 cm, Br. 37'6. (Alb. lt. Schule I. Bd. 22. Fol. 48).

1 Vgl. unten S. 52, Anmerkung 4.

— 49

E'ndruck I ^

ber den

Saal

det es «*£>

'ecke

niii

'ickEuüb 7™»

Ulßd-Saa>

:en'Uma»Os

:esem ^;

!uwnk«. hat;

n.am Deckenbiid Vft

lmeinzelnenistes

ZU merken, fürd

,temdru<* indess«

zu übersehen. Dle

're Versieht soll

figuren und GruPFep

m die Gestalt Jupiters

'• Doch ist es nur

^eil gelungen. Wähl

5ur Betrachtung der

den Standpunkt unter

der Blick dem linken

zwischen Zeichnung

Saales bedingt sind.

Dimensionen im Ver-

di e Raumverhältnisse

Stellung des Kamini-

i. Es ist ohne weiteres

.vurde vermieden. -

tellung des Decken-

den Ecke, im Gebalk

lirschvogelsaales das

hat er, wie wir nach

;saales mitgearbeitet'

flieh in enge

r Jahre, scheint er-

Aus diesen Werke»

Restauration, die*

le, die Nordwand *

^ Teil u»tef

I nur zum 1"«

esen.die,^

, Sei»!«-

seilen l^1"'"'

sin Nürnberg P*

«.....SÄ-

i diesem

der Residenz zu Landshut.

das Obertheil eines Zimmers mit Oelfarben gemahlt und

repraesentiret, ob wäre das Zimmer nach oben offen und

unausgebaut, die Zimmerleute aber geschäfftig, die Zwerg-

hölzer, Bretten und Tramen einzuziehen, andere sind

in Arbeit, den Tachstul aufzuheben, verbinden den Bau,

welches alles gegen dem gemahlten offenen Himmel

mit Wolken und fliegenden Vögeln also natürlich er-

scheinet, daß viele dadurch angeführt, und das Gemahl

vor wahr und natürlich anfänglich geurtheilet, wie dann

dieser Irrtum sonderlich vorgeht, wann es an dem Ort

besichtigt wird, wo unser Jörg Pens seinen Horizont

vernünftig eingerichtet hat.«'

Die Einsicht in die künstlerische Auffassung des

Pencz, die wir dem Deckenbild des Hirschvogelsaales

danken, leiht der Beschreibung Sandrarts volle An-

schaulichkeit. Die Verwandtschaft beider Werke zeigt

sich schon im Äußerlichen: auch das Deckenbild der

Galerie im Volkamerschen Lustgarten war ein Öl-

gemälde; auch hier hat also die Nachahmung der

italienischen Kunst nicht zur Übernahme der Fresko-

technik geführt.'2 Denn daß die künstlerische Anregung

aus dem Süden stammt, konnte schon nach dem Wort-

laut der Beschreibung kaum zweifelhaft sein.3 Scheint auch das Streben, die Grenzen zwischen Schein und Wirklichkeit

zu verwischen, auf dem Gemälde im Volkamerschen Lustgarten gesteigerter, so lehrt uns doch die Decke des Hirschvogel-

saales die Mittel kennen, mit denen Pencz den von Sandrart gerühmten Eindruck erzielte: es ist die Anwendung der

Untersicht. An allen Einzelheiten der Zeichnung wird es deutlich, wie er das Problem der Verkürzung an Mensch, Tier

und Architektur unermüdlich abwandelt. In der Art, wie er sie verwendet, verrät sich die bewußte Freude am eben Er-

leraten.4 Und wir können die Quelle nennen, aus der er geschöpft hat. Es sind die Fresken Giulio Romanos im Palazzo

del Te zu Mantua. Beziehungen zur Darstellung des gleichen Gegenstandes im Mantuaner Palast, zum Deckenbild der

»Sala di Fetonte« sind freilich nicht unmittelbar nachzuweisen; — indessen, es ließen sich aus ihnen keinerlei Schlüsse

ziehen, da eben dieses Deckenbild erst später, wenn auch nach Giulios Entwürfen ausgeführt zu sein scheint.5

Ein bisher unbekannter Stich, den die Wiener graphische Sammlung.Albertina bewahrt — nach technischen Merk-

malen wohl der Schule Marc Antons angehörig —, mag die Bildvorstellung vermittelt haben. Die lockere, schräg gestellte

Anordnung des Mantuaner Deckenbildes ist hier abgewandelt, enger und steiler gefaßt.0

Daß Pencz an diesen Stich angeknüpft habe, ist wahrscheinlich. Sehr bemerkenswert die Verwandtschaft in der

Auffassung der Pferdeleiber: von hinten gesehen, in jäher Verkürzung die Hufe zeigend oder in gestrecktem Lauf den

Nacken umwendend. Auch die Gestalt des Phaeton lehnt sich, frei abgewandelt, an den Stich an. Die eigenartige Haltung

des mit ausgebreiteten Armen scheitelrecht in die Tiefe stürzenden Jünglings mußte sich in der jähen und packenden

Zuspitzung des Bewegungsmotives einprägen.7 Die variierten Entlehnungen fügt Pencz in den Rahmen eines höchst

eigenartigen Entwurfes. Das kompositioneile Gefüge, dem er sie einordnet, breit, flächenfüllend, trotz aller Gliederungs-

1 Sandrart, Teutsehe Akademie, 1675, S. 233 f. Es erscheint mir zweifellos, daß diese ausführliche Beschreibung durch Autopsie angeregt

wurde, wie denn überhaupt die Fassung der Biographie trotz mancher Ungereimtheit Sandrarts Interesse an Pencz verrät. Sponsel (Sandrarts Teutsehe

Akademie, 1896, S. 17) vermag für diesen Abschnitt des Werkes keine Quelle nachzuweisen.

2 Eben in Oberitalien freilieb sind gespannte Ölbilder als Deckenschmuck schon in der Fruhrenaissance nachweisbar.

3 Vgl. Kurzwelly a. a. O. S. 53. Er verweist auf den Gigantensturz Giulio Romanos als Vorbild. Doch scheint es auch - - so sehr ich im folgenden

den Einfluß Giulios nachzuweisen suche —, daß wir eben aus der Sandrartsehen Beschreibung auf eine andere Quelle künstlerischer Anregung schließen

könnten, aus der Pencz, gleichfalls in Mantua, geschöpft haben mag. auf den Einfluß der Fresken Mantegnas in der Camera degli sposi.

4 Manches in der Faktur der scurzi. namentlich an den Pferdekörpem, legt den Gedanken an die Benützung eines kleinen plastischen Modells

nahe, dessen Anwendung, in der Werkstatte des Cinquecento oftmals nachweisbar (vgl. J. v. Schlosser, Aus der Bildnerwerkstatt der Renaissance,

Jahrbuch der kunsthist. Slgen. Bd. XXXI, S. 100 ff.), im Norden, im Kreis der Dürerschen Gliederpuppe, besonders wahrscheinlich ist. Die Anregung

zu dieser Beobachtung danke ich einem Hinweis A. Weixlgäitneis, dem ich an dieser Stelle für die vielfache Forderung, die er dieser Studie zuteil

werden ließ, ergebenst danken darf.

5 Vgl. dazu D'Arco, La istoria della vita e delle opere di Giulio Romano. See. Ed. 1S42, S. 63. D'Arco behauptet, auf die Aussagen Vasaris und

Armeninis gestützt, daß sich in der Sala di Fetonte ursprünglich ein den Fall des Ikarus darstellendes Gemälde befunden habe. Die photographischen

Abbildungen des (auch nach D'Arcos Angabe) völlig nachgedunkelten Bildes ermöglichen es nicht, zu dieser Frage Stellung zu nehmen.

6 Non mentionne. H. 28 6 cm, Br. 37'6. (Alb. lt. Schule I. Bd. 22. Fol. 48).

1 Vgl. unten S. 52, Anmerkung 4.

— 49