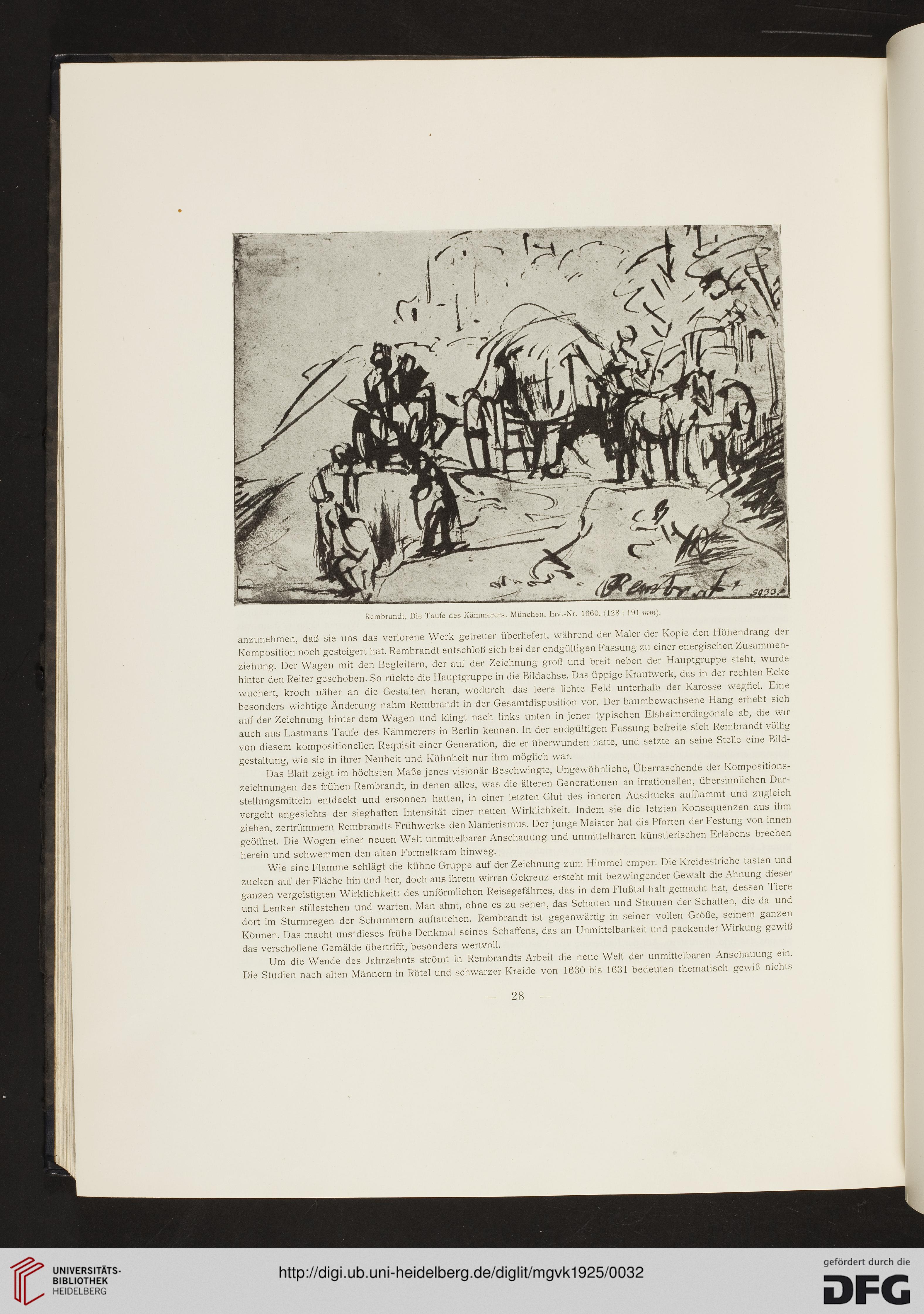

Rembrandt, Die Taufe des Kämmerers. München, Inv.-Nr. 1660. (128 : 191 mm).

anzunehmen, daß sie uns das verlorene Werk getreuer überliefert, während der Maler der Kopie den Höhendrang der

Komposition noch gesteigert hat. Rembrandt entschloß sich bei der endgültigen Fassung zu einer energischen Zusammen-

ziehung. Der Wagen mit den Begleitern, der auf der Zeichnung groß und breit neben der Hauptgruppe steht, wurde

hinter den Reiter geschoben. So rückte die Hauptgruppe in die Bildachse. Das üppige Krautwerk, das in der rechten Ecke

wuchert, kroch näher an die Gestalten heran, wodurch das leere lichte Feld unterhalb der Karosse wegfiel. Eine

besonders wichtige Änderung nahm Rembrandt in der Gesamtdisposition vor. Der baumbewachsene Hang erhebt sich

auf der Zeichnung hinter dem Wagen und klingt nach links unten in jener typischen Eisheim erdiagonale ab, die wir

auch aus Lastmans Taufe des Kämmerers in Berlin kennen. In der endgültigen Fassung befreite sich Rembrandt völlig

von diesem kompositionellen Requisit einer Generation, die er überwunden hatte, und setzte an seine Stelle eine Bild-

gestaltung, wie sie in ihrer Neuheit und Kühnheit nur ihm möglich war.

Das Blatt zeigt im höchsten Maße jenes visionär Beschwingte, Ungewöhnliche, Überraschende der Kompositions-

zeichnungen des frühen Rembrandt, in denen alles, was die älteren Generationen an irrationellen, übersinnlichen Dar-

stellungsmitteln entdeckt und ersonnen hatten, in einer letzten Glut des inneren Ausdrucks aufflammt und zugleich

vergeht angesichts der sieghaften Intensität einer neuen Wirklichkeit. Indem sie die letzten Konsequenzen aus ihm

ziehen, zertrümmern Rembrandts Frühwerke den Manierismus. Der junge Meister hat die Pforten der Festung von innen

geöffnet. Die Wogen einer neuen Welt unmittelbarer Anschauung und unmittelbaren künstlerischen Erlebens brechen

herein und schwemmen den alten Formelkram hinweg.

Wie eine Flamme schlägt die kühne Gruppe auf der Zeichnung zum Himmel empor. Die Kreidestriche tasten und

zucken auf der Fläche hin und her, doch aus ihrem wirren Gekreuz ersteht mit bezwingender Gewalt die Ahnung dieser

ganzen vergeistigten Wirklichkeit: des unförmlichen Reisegefährtes, das in dem Flußtal halt gemacht hat, dessen Tiere

und Lenker stillestehen und warten. Man ahnt, ohne es zu sehen, das Schauen und Staunen der Schatten, die da und

dort im Sturmregen der Schummern auftauchen. Rembrandt ist gegenwärtig in seiner vollen Größe, seinem ganzen

Können. Das macht uns'dieses frühe Denkmal seines Schaffens, das an Unmittelbarkeit und packender Wirkung gewiß

das verschollene Gemälde übertrifft, besonders wertvoll.

Um die Wende des Jahrzehnts strömt in Rembrandts Arbeit die neue Welt der unmittelbaren Anschauung ein.

Die Studien nach alten Männern in Rötel und schwarzer Kreide von 1630 bis 1631 bedeuten thematisch gewiß nichts

— 28

anzunehmen, daß sie uns das verlorene Werk getreuer überliefert, während der Maler der Kopie den Höhendrang der

Komposition noch gesteigert hat. Rembrandt entschloß sich bei der endgültigen Fassung zu einer energischen Zusammen-

ziehung. Der Wagen mit den Begleitern, der auf der Zeichnung groß und breit neben der Hauptgruppe steht, wurde

hinter den Reiter geschoben. So rückte die Hauptgruppe in die Bildachse. Das üppige Krautwerk, das in der rechten Ecke

wuchert, kroch näher an die Gestalten heran, wodurch das leere lichte Feld unterhalb der Karosse wegfiel. Eine

besonders wichtige Änderung nahm Rembrandt in der Gesamtdisposition vor. Der baumbewachsene Hang erhebt sich

auf der Zeichnung hinter dem Wagen und klingt nach links unten in jener typischen Eisheim erdiagonale ab, die wir

auch aus Lastmans Taufe des Kämmerers in Berlin kennen. In der endgültigen Fassung befreite sich Rembrandt völlig

von diesem kompositionellen Requisit einer Generation, die er überwunden hatte, und setzte an seine Stelle eine Bild-

gestaltung, wie sie in ihrer Neuheit und Kühnheit nur ihm möglich war.

Das Blatt zeigt im höchsten Maße jenes visionär Beschwingte, Ungewöhnliche, Überraschende der Kompositions-

zeichnungen des frühen Rembrandt, in denen alles, was die älteren Generationen an irrationellen, übersinnlichen Dar-

stellungsmitteln entdeckt und ersonnen hatten, in einer letzten Glut des inneren Ausdrucks aufflammt und zugleich

vergeht angesichts der sieghaften Intensität einer neuen Wirklichkeit. Indem sie die letzten Konsequenzen aus ihm

ziehen, zertrümmern Rembrandts Frühwerke den Manierismus. Der junge Meister hat die Pforten der Festung von innen

geöffnet. Die Wogen einer neuen Welt unmittelbarer Anschauung und unmittelbaren künstlerischen Erlebens brechen

herein und schwemmen den alten Formelkram hinweg.

Wie eine Flamme schlägt die kühne Gruppe auf der Zeichnung zum Himmel empor. Die Kreidestriche tasten und

zucken auf der Fläche hin und her, doch aus ihrem wirren Gekreuz ersteht mit bezwingender Gewalt die Ahnung dieser

ganzen vergeistigten Wirklichkeit: des unförmlichen Reisegefährtes, das in dem Flußtal halt gemacht hat, dessen Tiere

und Lenker stillestehen und warten. Man ahnt, ohne es zu sehen, das Schauen und Staunen der Schatten, die da und

dort im Sturmregen der Schummern auftauchen. Rembrandt ist gegenwärtig in seiner vollen Größe, seinem ganzen

Können. Das macht uns'dieses frühe Denkmal seines Schaffens, das an Unmittelbarkeit und packender Wirkung gewiß

das verschollene Gemälde übertrifft, besonders wertvoll.

Um die Wende des Jahrzehnts strömt in Rembrandts Arbeit die neue Welt der unmittelbaren Anschauung ein.

Die Studien nach alten Männern in Rötel und schwarzer Kreide von 1630 bis 1631 bedeuten thematisch gewiß nichts

— 28