■r~::. ^»'3^5^ ■■

HHHMnHH

,T M-

i

und

ein-

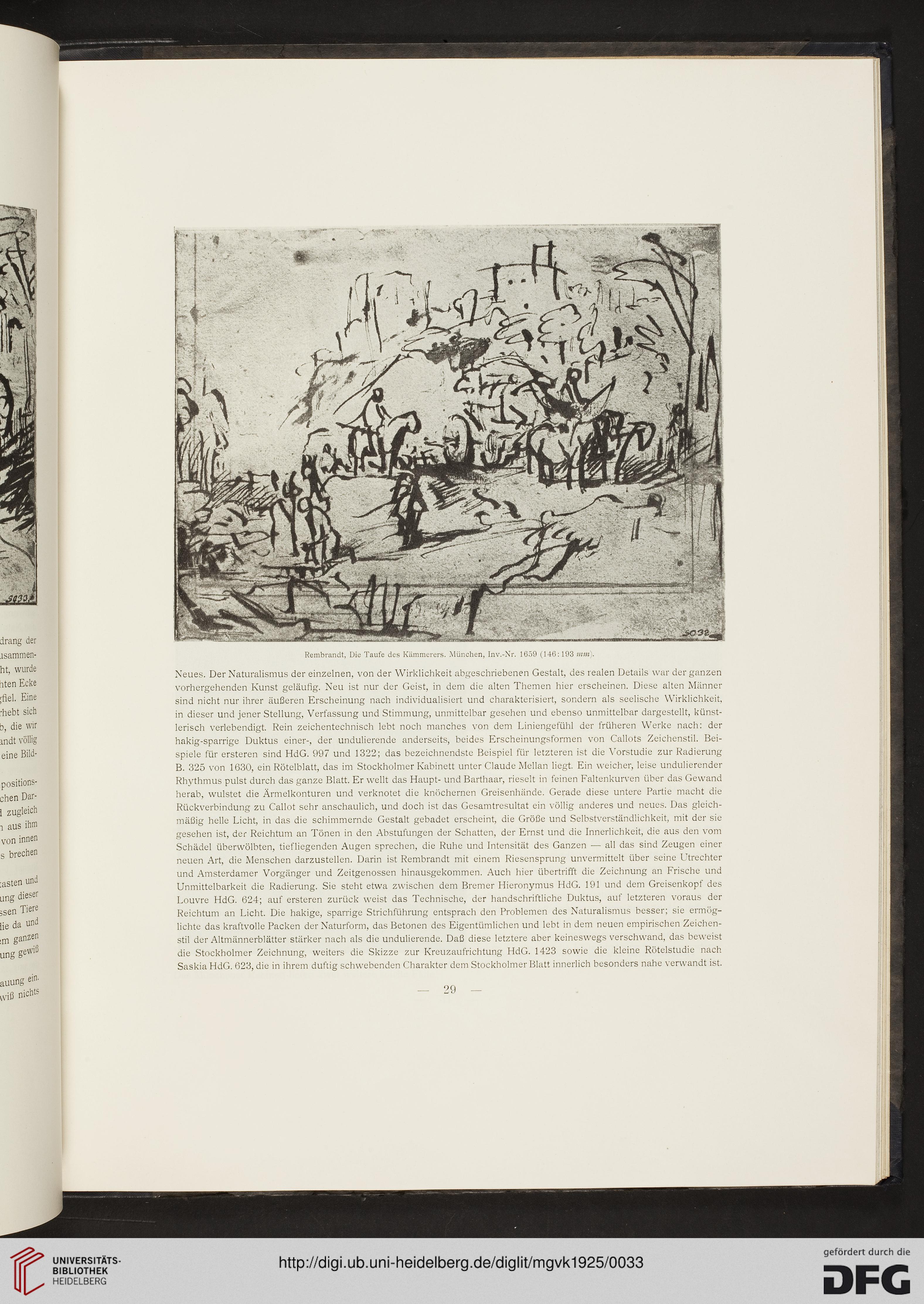

Remtarandt, Die Taufe des Kämmerers. München, Inv.-Xr. 1659 (146: 193 mm).

Neues. Der Naturalismus der einzelnen, von der Wirklichkeit abgeschriebenen Gestalt, des realen Details war der ganzen

vorhergehenden Kunst geläufig. Neu ist nur der Geist, in dem die alten Themen hier erscheinen. Diese alten Männer

sind nicht nur ihrer äußeren Erscheinung nach individualisiert und charakterisiert, sondern als seelische Wirklichkeit,

in dieser und jener Stellung, Verfassung und Stimmung, unmittelbar gesehen und ebenso unmittelbar dargestellt, künst-

lerisch verlebendigt. Rein zeichentechnisch lebt noch manches von dem Liniengefühl der früheren Werke nach: der

hakig-sparrige Duktus einer-, der undulierende anderseits, beides Erscheinungsformen von Callots Zeichenstil. Bei-

spiele für ersteren sind HdG. 997 und 1322; das bezeichnendste Beispiel für letzteren ist die Vorstudie zur Radierung

B. 325 von 1630, ein Rötelblatt, das im Stockholmer Kabinett unter Claude Mellan liegt. Ein weicher, leise undulierender

Rhythmus pulst durch das ganze Blatt. Er wellt das Haupt- und Barthaar, rieselt in feinen Faltenkurven über das Gewand

herab, wulstet die Ärmelkonturen und verknotet die knöchernen Greisenhände. Gerade diese untere Partie macht die

Rückverbindung zu Callot sehr anschaulich, und doch ist das Gesamtresultat ein völlig anderes und neues. Das gleich-

mäßig helle Licht, in das die schimmernde Gestalt gebadet erscheint, die Größe und Selbstverständlichkeit, mit der sie

gesehen ist, der Reichtum an Tönen in den Abstufungen der Schatten, der Ernst und die Innerlichkeit, die aus den vom

Schädel überwölbten, tiefliegenden Augen sprechen, die Ruhe und Intensität des Ganzen — all das sind Zeugen einer

neuen Art, die Menschen darzustellen. Darin ist Rembrandt mit einem Riesensprung unvermittelt über seine Utrechter

und Amsterdamer Vorgänger und Zeitgenossen hinausgekommen. Auch hier übertrifft die Zeichnung an Frische und

Unmittelbarkeit die Radierung. Sie steht etwa zwischen dem Bremer Hieronymus HdG. 191 und dem Greisenkopf des

Louvre HdG. 624; auf ersteren zurück weist das Technische, der handschriftliche Duktus, auf letzteren voraus der

Reichtum an Licht. Die hakige, sparrige Strichführung entsprach den Problemen des Naturalismus besser; sie ermög-

lichte das kraftvolle Packen der Naturform, das Betonen des Eigentümlichen und lebt in dem neuen empirischen Zeichen-

stil der Altmännerblätter stärker nach als die undulierende. Daß diese letztere aber keineswegs verschwand, das beweist

die Stockholmer Zeichnung, weiters die Skizze zur Kreuzaufrichtung HdG. 1423 sowie die kleine Rötelstudie nach

Saskia HdG. 623, die in ihrem duftig schwebenden Charakter dem Stockholmer Blatt innerlich besonders nahe verwandt ist.

— 29 —

HHHMnHH

,T M-

i

und

ein-

Remtarandt, Die Taufe des Kämmerers. München, Inv.-Xr. 1659 (146: 193 mm).

Neues. Der Naturalismus der einzelnen, von der Wirklichkeit abgeschriebenen Gestalt, des realen Details war der ganzen

vorhergehenden Kunst geläufig. Neu ist nur der Geist, in dem die alten Themen hier erscheinen. Diese alten Männer

sind nicht nur ihrer äußeren Erscheinung nach individualisiert und charakterisiert, sondern als seelische Wirklichkeit,

in dieser und jener Stellung, Verfassung und Stimmung, unmittelbar gesehen und ebenso unmittelbar dargestellt, künst-

lerisch verlebendigt. Rein zeichentechnisch lebt noch manches von dem Liniengefühl der früheren Werke nach: der

hakig-sparrige Duktus einer-, der undulierende anderseits, beides Erscheinungsformen von Callots Zeichenstil. Bei-

spiele für ersteren sind HdG. 997 und 1322; das bezeichnendste Beispiel für letzteren ist die Vorstudie zur Radierung

B. 325 von 1630, ein Rötelblatt, das im Stockholmer Kabinett unter Claude Mellan liegt. Ein weicher, leise undulierender

Rhythmus pulst durch das ganze Blatt. Er wellt das Haupt- und Barthaar, rieselt in feinen Faltenkurven über das Gewand

herab, wulstet die Ärmelkonturen und verknotet die knöchernen Greisenhände. Gerade diese untere Partie macht die

Rückverbindung zu Callot sehr anschaulich, und doch ist das Gesamtresultat ein völlig anderes und neues. Das gleich-

mäßig helle Licht, in das die schimmernde Gestalt gebadet erscheint, die Größe und Selbstverständlichkeit, mit der sie

gesehen ist, der Reichtum an Tönen in den Abstufungen der Schatten, der Ernst und die Innerlichkeit, die aus den vom

Schädel überwölbten, tiefliegenden Augen sprechen, die Ruhe und Intensität des Ganzen — all das sind Zeugen einer

neuen Art, die Menschen darzustellen. Darin ist Rembrandt mit einem Riesensprung unvermittelt über seine Utrechter

und Amsterdamer Vorgänger und Zeitgenossen hinausgekommen. Auch hier übertrifft die Zeichnung an Frische und

Unmittelbarkeit die Radierung. Sie steht etwa zwischen dem Bremer Hieronymus HdG. 191 und dem Greisenkopf des

Louvre HdG. 624; auf ersteren zurück weist das Technische, der handschriftliche Duktus, auf letzteren voraus der

Reichtum an Licht. Die hakige, sparrige Strichführung entsprach den Problemen des Naturalismus besser; sie ermög-

lichte das kraftvolle Packen der Naturform, das Betonen des Eigentümlichen und lebt in dem neuen empirischen Zeichen-

stil der Altmännerblätter stärker nach als die undulierende. Daß diese letztere aber keineswegs verschwand, das beweist

die Stockholmer Zeichnung, weiters die Skizze zur Kreuzaufrichtung HdG. 1423 sowie die kleine Rötelstudie nach

Saskia HdG. 623, die in ihrem duftig schwebenden Charakter dem Stockholmer Blatt innerlich besonders nahe verwandt ist.

— 29 —