IgffHffE

HHMHNRMHHRMHHHHH9

denken. Wieso nimmt der reife Rembrandt ein land-

schaftliches Schema wieder auf, das der junge in der

Endredaktion des Frühwerkes mit Bewußtsein ver-

worfen hat? Die Antwort auf diese Frage haben wir

darin zu suchen, daß der reife Rembrandt eben nicht

mehr als Schema empfand, wogegen der junge an-

kämpfte, sondern als freier Wahl entsprungenen künst-

lerischen Entschluß. Wir dürfen da nicht ein Nach-

leben historischer Bindung sehen, sondern ein frei-

williges Wiederaufnehmen eines alten Gedankens,

aber unter so veränderten Bedingungen und geistigen

Voraussetzungen, daß diese Wiederaufnahme zur

völligen Um- und Neuschöpfung wird. Für Rembrandt,

der mit zunehmender Reife immer mehr intensivierte,

konzentrierte, mußten die einfachen, geschlossenen

Formen des Elsheimerschen Landschaftsbildes neue

Bedeutung bekommen. Nur wurde für Rembrandt das,

was bei demDeutschenwirklicheKompaktheit,Schwere

war, zur schwebenden Flächenschichtung, zum Ent-

falten einfacher, großer Silhouetten, die atmosphärisch

so gelöst sind, daß sie, in ihrem Innern fast körperlos,

an den Rändern das Fluidum zu optischen Konturen

stauen, wodurch sie sichtbar werden. Daß die einfache

Form beim reifen Rembrandt den Sinn schwebender

Freiheit hat, wird in den Zeichnungen ja noch deut-

licher als in den Gemälden. So ist auf unseren Blättern

die Elsheimerbühne zu einem flimmernden, vibrieren-

den Ausschnitt aus dem Universum geworden; man

spürt die Weite der unendlichen Landschaft, deren

leuchtende Wogen von allen Seiten den Bildraum durchströmen. So still ist alles gegen früher geworden. Die Szene ist

in Fernsicht gerückt, so als ob ein Beobachter vom jenseitigen Flußufer sie aufmerksamen Auges beträchte. Zuerst war

das stille Waldtal da; dann fuhr auf einmal der kleine Reisezug auf, und nun spielt sich das ab, was wir in der Bibel

lesen, aber so neu und unmittelbar, als ob es ein zufälliger Vorgang in der stillen Landschaft wäre, den sich der ferne

Beobachter vielleicht noch nicht ganz erklären kann. Aus der landschaftlichen Stimmung des Ganzen wächst das

Ereignis heraus. Und mehr als aller formale Zusammenhang bedeutet diese innere, aus ähnlicher psychischer

Grundeinstellung erwachsende geistige Verwandtschaft mit Elsheimer — eine durchaus ursprüngliche und spontane

innere Annäherung, die erst die formale Berührung möglich machte. Über Elsheimer als Brücke hat Rembrandt hier,

ohne daß wir an eine (allerdings durchaus mögliche) direkte Beziehung denken müssen, aus dem vergangenen Jahr-

hundert herüber den Geist der Meister der Donauschule beschworen. Daß das Dürerzeitalter bei Rembrandt in den

fünfziger Jahren wiederholt lebendig wird, und zwar nicht so sehr wie einst in Einzelmotiven als im Geiste, in der

Stimmung des Ganzen, dafür gibt es Beweise genug; einer wurde jüngst wieder durch die Publikation G. Falcks1

bekannt: die großartige Konzeption einer Heimsuchung Maria.

In kurzen, kräftigen, intermittierenden Federzügen ist Inv. 1660 hingeworfen; gibt es Haarstriche, so sind sie nur

An- oder Abklang einer Schwärze, einer Intensität. Es ist ein zeichnerischer Telegrammstil mit rhythmischen Intervallen.

Diese Rhythmen sind gewiß keine abstrakten, über den Dingen stehenden; sie fließen aus der Natur selbst hervor. Doch

wäre es nicht minder falsch, in diesem Zeichenstil Impressionismus erblicken zu wollen. Diese wesentlichen Linien und

Striche sind nicht Abkürzungen des flüchtigen Blickes, nicht atmosphärische Brechungen, sondern höchste geistige

Intensivierung eines Erlebnisses, das seinen tiefsten Ursprung in der Natur hat — und sei es auch nur mit dem inneren

Auge erschaut. Diese dunklen, optischen Linien sind nicht luministische Effekte; sie sind Kern und Wesen einer

Realität; sie haben eine ungeheure Adhäsionskraft, denn sie bringen die umgebende weiße Fläche zum Mitschwingen

und erhalten so lebendige körperliche Fülle.

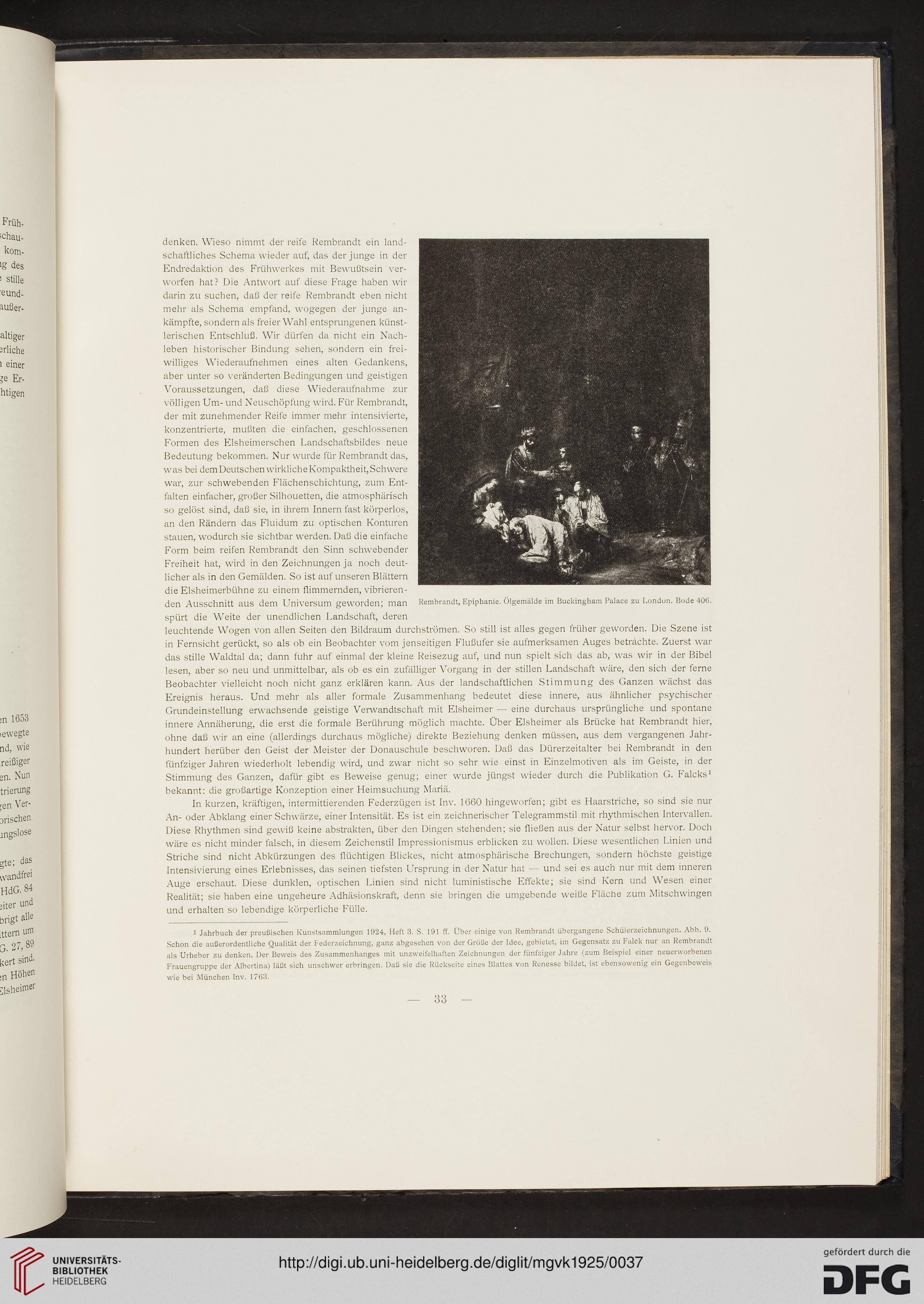

Rembrandt, Epiphanie. Ölgemälde im Buckingham Palace zu London. Bode 406.

1 Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 1924, Heft 3. S. 191 ff. Über einige von Rembrandt übergangene Schülerzeichnungen. Abb. 9.

Schon die außerordentliche Qualität der I'ederzeichnung, ganz abgesehen von der Größe der Idee, gebietet, im Gegensatz zu Falck nur an Rembrandt

als Urheber zu denken. Der Beweis des Zusammenhanges mit unzweifelhaften Zeichnungen der fünfziger Jahre (zum Beispiel einer neuerworbenen

Frauengruppe der Albertina) läßt sich unschwer erbringen. Daß sie die Rückseite eines Blattes von Renesse bildet, ist ebensowenig ein Gegenbeweis

wie bei München Inv. 1763.

33

HHMHNRMHHRMHHHHH9

denken. Wieso nimmt der reife Rembrandt ein land-

schaftliches Schema wieder auf, das der junge in der

Endredaktion des Frühwerkes mit Bewußtsein ver-

worfen hat? Die Antwort auf diese Frage haben wir

darin zu suchen, daß der reife Rembrandt eben nicht

mehr als Schema empfand, wogegen der junge an-

kämpfte, sondern als freier Wahl entsprungenen künst-

lerischen Entschluß. Wir dürfen da nicht ein Nach-

leben historischer Bindung sehen, sondern ein frei-

williges Wiederaufnehmen eines alten Gedankens,

aber unter so veränderten Bedingungen und geistigen

Voraussetzungen, daß diese Wiederaufnahme zur

völligen Um- und Neuschöpfung wird. Für Rembrandt,

der mit zunehmender Reife immer mehr intensivierte,

konzentrierte, mußten die einfachen, geschlossenen

Formen des Elsheimerschen Landschaftsbildes neue

Bedeutung bekommen. Nur wurde für Rembrandt das,

was bei demDeutschenwirklicheKompaktheit,Schwere

war, zur schwebenden Flächenschichtung, zum Ent-

falten einfacher, großer Silhouetten, die atmosphärisch

so gelöst sind, daß sie, in ihrem Innern fast körperlos,

an den Rändern das Fluidum zu optischen Konturen

stauen, wodurch sie sichtbar werden. Daß die einfache

Form beim reifen Rembrandt den Sinn schwebender

Freiheit hat, wird in den Zeichnungen ja noch deut-

licher als in den Gemälden. So ist auf unseren Blättern

die Elsheimerbühne zu einem flimmernden, vibrieren-

den Ausschnitt aus dem Universum geworden; man

spürt die Weite der unendlichen Landschaft, deren

leuchtende Wogen von allen Seiten den Bildraum durchströmen. So still ist alles gegen früher geworden. Die Szene ist

in Fernsicht gerückt, so als ob ein Beobachter vom jenseitigen Flußufer sie aufmerksamen Auges beträchte. Zuerst war

das stille Waldtal da; dann fuhr auf einmal der kleine Reisezug auf, und nun spielt sich das ab, was wir in der Bibel

lesen, aber so neu und unmittelbar, als ob es ein zufälliger Vorgang in der stillen Landschaft wäre, den sich der ferne

Beobachter vielleicht noch nicht ganz erklären kann. Aus der landschaftlichen Stimmung des Ganzen wächst das

Ereignis heraus. Und mehr als aller formale Zusammenhang bedeutet diese innere, aus ähnlicher psychischer

Grundeinstellung erwachsende geistige Verwandtschaft mit Elsheimer — eine durchaus ursprüngliche und spontane

innere Annäherung, die erst die formale Berührung möglich machte. Über Elsheimer als Brücke hat Rembrandt hier,

ohne daß wir an eine (allerdings durchaus mögliche) direkte Beziehung denken müssen, aus dem vergangenen Jahr-

hundert herüber den Geist der Meister der Donauschule beschworen. Daß das Dürerzeitalter bei Rembrandt in den

fünfziger Jahren wiederholt lebendig wird, und zwar nicht so sehr wie einst in Einzelmotiven als im Geiste, in der

Stimmung des Ganzen, dafür gibt es Beweise genug; einer wurde jüngst wieder durch die Publikation G. Falcks1

bekannt: die großartige Konzeption einer Heimsuchung Maria.

In kurzen, kräftigen, intermittierenden Federzügen ist Inv. 1660 hingeworfen; gibt es Haarstriche, so sind sie nur

An- oder Abklang einer Schwärze, einer Intensität. Es ist ein zeichnerischer Telegrammstil mit rhythmischen Intervallen.

Diese Rhythmen sind gewiß keine abstrakten, über den Dingen stehenden; sie fließen aus der Natur selbst hervor. Doch

wäre es nicht minder falsch, in diesem Zeichenstil Impressionismus erblicken zu wollen. Diese wesentlichen Linien und

Striche sind nicht Abkürzungen des flüchtigen Blickes, nicht atmosphärische Brechungen, sondern höchste geistige

Intensivierung eines Erlebnisses, das seinen tiefsten Ursprung in der Natur hat — und sei es auch nur mit dem inneren

Auge erschaut. Diese dunklen, optischen Linien sind nicht luministische Effekte; sie sind Kern und Wesen einer

Realität; sie haben eine ungeheure Adhäsionskraft, denn sie bringen die umgebende weiße Fläche zum Mitschwingen

und erhalten so lebendige körperliche Fülle.

Rembrandt, Epiphanie. Ölgemälde im Buckingham Palace zu London. Bode 406.

1 Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen 1924, Heft 3. S. 191 ff. Über einige von Rembrandt übergangene Schülerzeichnungen. Abb. 9.

Schon die außerordentliche Qualität der I'ederzeichnung, ganz abgesehen von der Größe der Idee, gebietet, im Gegensatz zu Falck nur an Rembrandt

als Urheber zu denken. Der Beweis des Zusammenhanges mit unzweifelhaften Zeichnungen der fünfziger Jahre (zum Beispiel einer neuerworbenen

Frauengruppe der Albertina) läßt sich unschwer erbringen. Daß sie die Rückseite eines Blattes von Renesse bildet, ist ebensowenig ein Gegenbeweis

wie bei München Inv. 1763.

33