■

■m

«■■■■■■■

auch

e, das

er nur

en ist,

egung

auch durch Jahre getrennten

Blätter zu einer eigenen

Gruppe zusammenschließt.

Diesen Stil hat Rembrandt

aus dem der»Gliederpuppen«

der ersten Hälfte und Mitte

der fünfziger Jahre heraus

gestaltet. Aus einigen Zügen

undDrückern ersteht in Kurz-

schrift eine Gestalt, eine Ge-

staltengruppe, geladen von

suggestiver Spannkraft. Na-

türlich macht sich der allge-

meine Stilwandel Rembrandts

auch rein zeichnerisch inner-

halb dieser Kompositions-

skizzen geltend, doch sind

die Schwingungen feiner und

schwieriger ihre Erkenntnis.

Die Tatsache der drei

Entwürfe, von denen keiner

dem Bilde in allen Details

wortwörtlich entspricht,

macht diesen Fall zu einem

ähnlich wichtigen für die

Erkenntnis von Rembrandts

künstlerischem Gedanken-

gang wie den Julius Civilis.

Wie beim Civilis können wir

im vorhinein annehmen, daß

die vom Bilde am weitesten

entfernte Fassung die erste

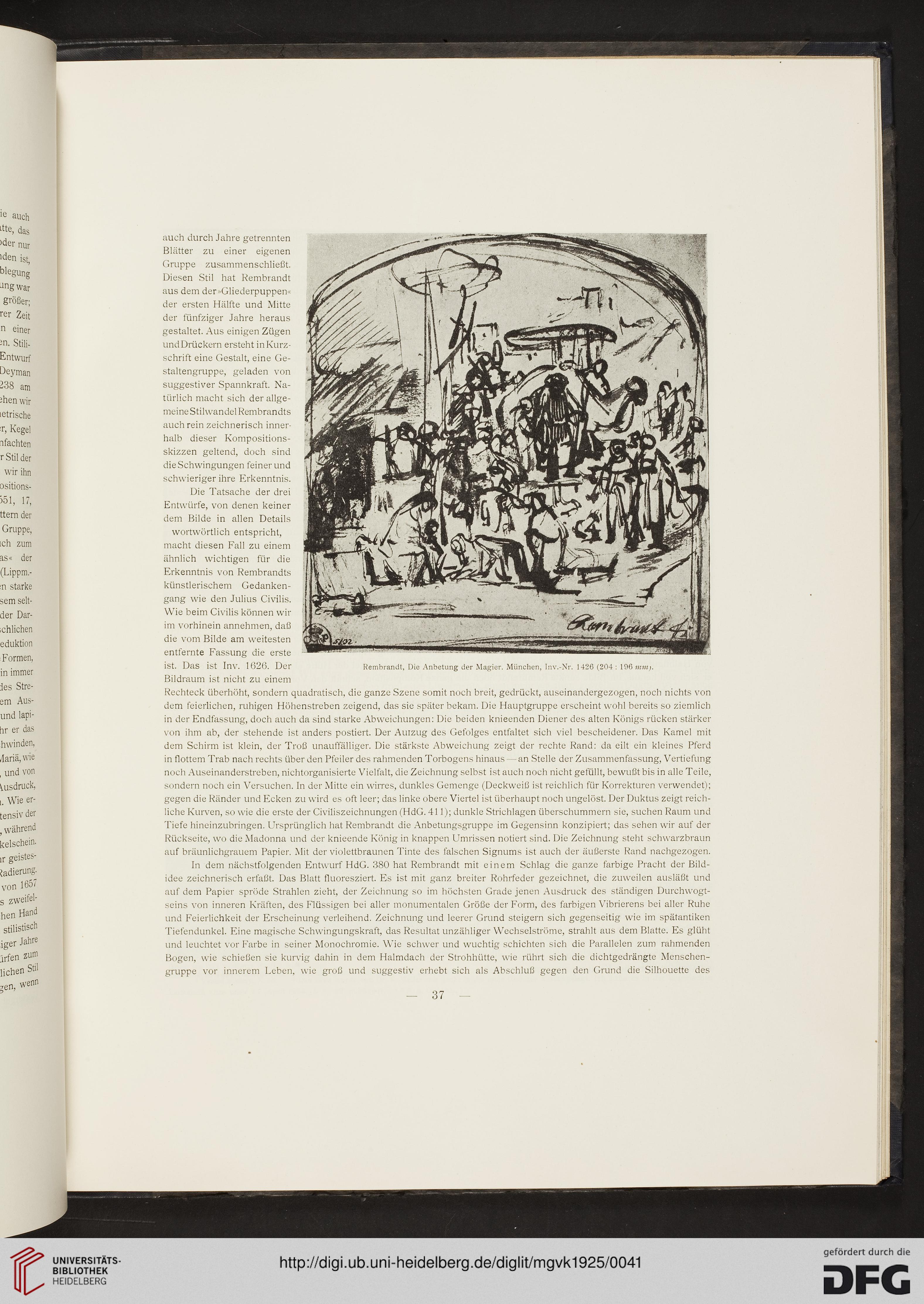

ist. Das ist Inv. 1626. Der

Bildraum ist nicht zu einem

Rechteck überhöht, sondern quadratisch, die ganze Szene somit noch breit, gedrückt, auseinandergezogen, noch nichts von

dem feierlichen, ruhigen Höhenstreben zeigend, das sie später bekam. Die Hauptgruppe erscheint wohl bereits so ziemlich

in der Endfassung, doch auch da sind starke Abweichungen: Die beiden knieenden Diener des alten Königs rücken stärker

von ihm ab, der stehende ist anders postiert. Der Auizug des Gefolges entfaltet sich viel bescheidener. Das Kamel mit

dem Schirm ist klein, der Troß unauffälliger. Die stärkste Abweichung zeigt der rechte Rand: da eilt ein kleines Pferd

in flottem Trab nach rechts über den Pfeiler des rahmenden Torbogens hinaus — an Stelle der Zusammenfassung, Vertiefung

noch Auseinanderstreben, nichtorganisierte Vielfalt, die Zeichnung selbst ist auch noch nicht gefüllt, bewußt bis in alle Teile,

sondern noch ein Versuchen. In der Mitte ein wirres, dunkles Gemenge (Deckweiß ist reichlich für Korrekturen verwendet);

gegen die Ränder und Ecken zu wird es oft leer; das linke obere Viertel ist überhaupt noch ungelöst. Der Duktus zeigt reich-

liche Kurven, so wie die erste der Civiliszeichnungen (HdG. 411); dunkle Strichlagen überschummern sie, suchen Raum und

Tiefe hineinzubringen. Ursprünglich hat Rembrandt die Anbetungsgruppe im Gegensinn konzipiert; das sehen wir auf der

Rückseite, wo die Madonna und der knieende König in knappen Umrissen notiert sind. Die Zeichnung steht schwarzbraun

auf bräunlichgrauem Papier. Mit der violettbraunen Tinte des falschen Signums ist auch der äußerste Rand nachgezogen.

In dem nächstfolgenden Entwurf HdG. 380 hat Rembrandt mit einem Schlag die ganze farbige Pracht der Bild-

idee zeichnerisch erfaßt. Das Blatt fluoresziert. Es ist mit ganz breiter Rohrfeder gezeichnet, die zuweilen ausläßt und

auf dem Papier spröde Strahlen zieht, der Zeichnung so im höchsten Grade jenen Ausdruck des ständigen Durchwogt-

seins von inneren Kräften, des Flüssigen bei aller monumentalen Größe der Form, des farbigen Vibrierens bei aller Ruhe

und Feierlichkeit der Erscheinung verleihend. Zeichnung und leerer Grund steigern sich gegenseitig wie im spätantiken

Tiefendunkel. Eine magische Schwingungskraft, das Resultat unzähliger Wechselströme, strahlt aus dem Blatte. Es glüht

und leuchtet vor Farbe in seiner Monochromie. Wie schwer und wuchtig schichten sich die Parallelen zum rahmenden

Bogen, wie schießen sie kurvig dahin in dem Halmdach der Strohhütte, wie rührt sich die dichtgedrängte Menschen-

gruppe vor innerem Leben, wie groß und suggestiv erhebt sich als Abschluß gegen den Grund die Silhouette des

Rembrandt, Die Anbetung der Magier. München, Inv.-Nr. 1426 (204 : 196 mm).

37

■m

«■■■■■■■

auch

e, das

er nur

en ist,

egung

auch durch Jahre getrennten

Blätter zu einer eigenen

Gruppe zusammenschließt.

Diesen Stil hat Rembrandt

aus dem der»Gliederpuppen«

der ersten Hälfte und Mitte

der fünfziger Jahre heraus

gestaltet. Aus einigen Zügen

undDrückern ersteht in Kurz-

schrift eine Gestalt, eine Ge-

staltengruppe, geladen von

suggestiver Spannkraft. Na-

türlich macht sich der allge-

meine Stilwandel Rembrandts

auch rein zeichnerisch inner-

halb dieser Kompositions-

skizzen geltend, doch sind

die Schwingungen feiner und

schwieriger ihre Erkenntnis.

Die Tatsache der drei

Entwürfe, von denen keiner

dem Bilde in allen Details

wortwörtlich entspricht,

macht diesen Fall zu einem

ähnlich wichtigen für die

Erkenntnis von Rembrandts

künstlerischem Gedanken-

gang wie den Julius Civilis.

Wie beim Civilis können wir

im vorhinein annehmen, daß

die vom Bilde am weitesten

entfernte Fassung die erste

ist. Das ist Inv. 1626. Der

Bildraum ist nicht zu einem

Rechteck überhöht, sondern quadratisch, die ganze Szene somit noch breit, gedrückt, auseinandergezogen, noch nichts von

dem feierlichen, ruhigen Höhenstreben zeigend, das sie später bekam. Die Hauptgruppe erscheint wohl bereits so ziemlich

in der Endfassung, doch auch da sind starke Abweichungen: Die beiden knieenden Diener des alten Königs rücken stärker

von ihm ab, der stehende ist anders postiert. Der Auizug des Gefolges entfaltet sich viel bescheidener. Das Kamel mit

dem Schirm ist klein, der Troß unauffälliger. Die stärkste Abweichung zeigt der rechte Rand: da eilt ein kleines Pferd

in flottem Trab nach rechts über den Pfeiler des rahmenden Torbogens hinaus — an Stelle der Zusammenfassung, Vertiefung

noch Auseinanderstreben, nichtorganisierte Vielfalt, die Zeichnung selbst ist auch noch nicht gefüllt, bewußt bis in alle Teile,

sondern noch ein Versuchen. In der Mitte ein wirres, dunkles Gemenge (Deckweiß ist reichlich für Korrekturen verwendet);

gegen die Ränder und Ecken zu wird es oft leer; das linke obere Viertel ist überhaupt noch ungelöst. Der Duktus zeigt reich-

liche Kurven, so wie die erste der Civiliszeichnungen (HdG. 411); dunkle Strichlagen überschummern sie, suchen Raum und

Tiefe hineinzubringen. Ursprünglich hat Rembrandt die Anbetungsgruppe im Gegensinn konzipiert; das sehen wir auf der

Rückseite, wo die Madonna und der knieende König in knappen Umrissen notiert sind. Die Zeichnung steht schwarzbraun

auf bräunlichgrauem Papier. Mit der violettbraunen Tinte des falschen Signums ist auch der äußerste Rand nachgezogen.

In dem nächstfolgenden Entwurf HdG. 380 hat Rembrandt mit einem Schlag die ganze farbige Pracht der Bild-

idee zeichnerisch erfaßt. Das Blatt fluoresziert. Es ist mit ganz breiter Rohrfeder gezeichnet, die zuweilen ausläßt und

auf dem Papier spröde Strahlen zieht, der Zeichnung so im höchsten Grade jenen Ausdruck des ständigen Durchwogt-

seins von inneren Kräften, des Flüssigen bei aller monumentalen Größe der Form, des farbigen Vibrierens bei aller Ruhe

und Feierlichkeit der Erscheinung verleihend. Zeichnung und leerer Grund steigern sich gegenseitig wie im spätantiken

Tiefendunkel. Eine magische Schwingungskraft, das Resultat unzähliger Wechselströme, strahlt aus dem Blatte. Es glüht

und leuchtet vor Farbe in seiner Monochromie. Wie schwer und wuchtig schichten sich die Parallelen zum rahmenden

Bogen, wie schießen sie kurvig dahin in dem Halmdach der Strohhütte, wie rührt sich die dichtgedrängte Menschen-

gruppe vor innerem Leben, wie groß und suggestiv erhebt sich als Abschluß gegen den Grund die Silhouette des

Rembrandt, Die Anbetung der Magier. München, Inv.-Nr. 1426 (204 : 196 mm).

37