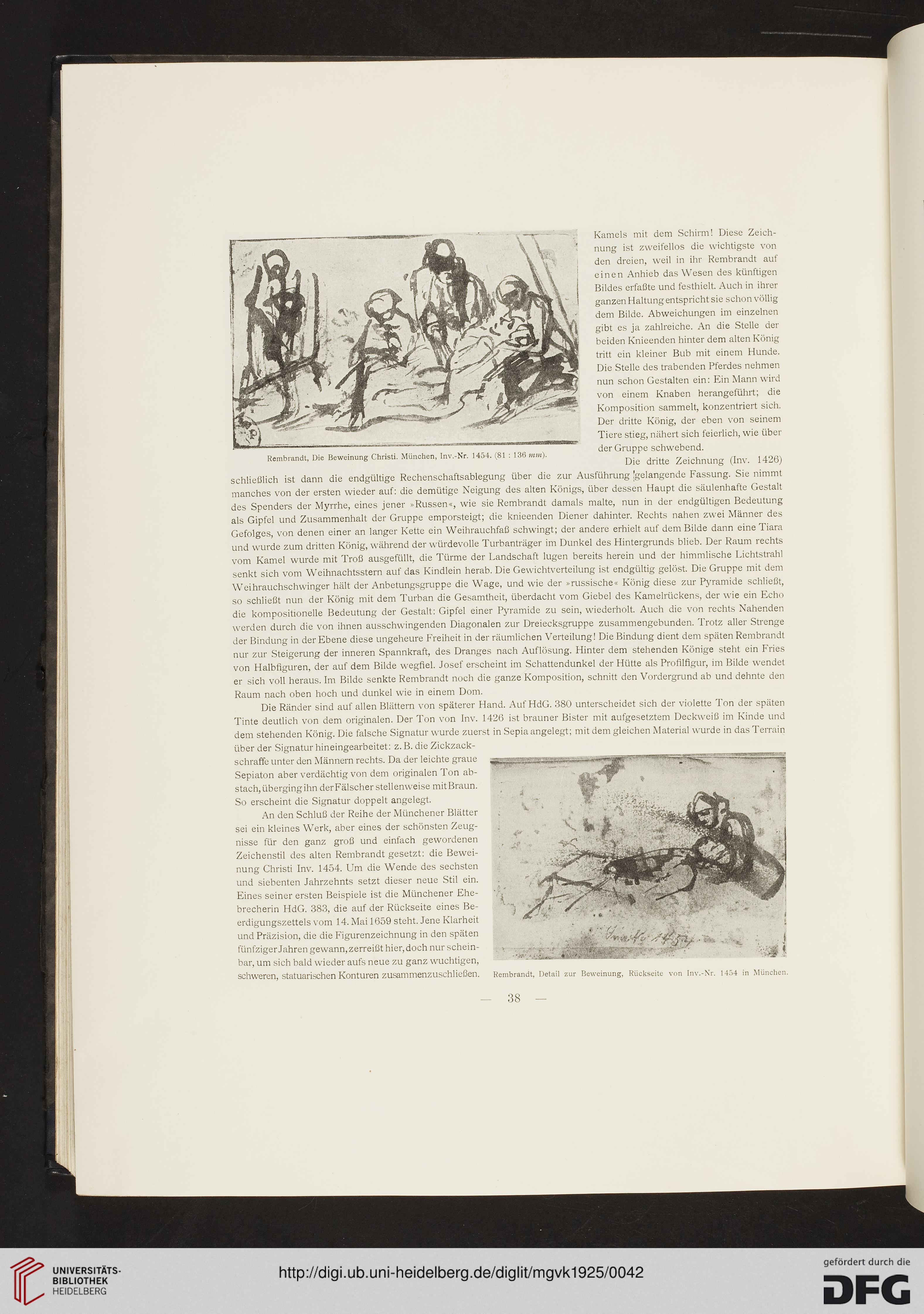

Rembrandt, Die Beweinung Christi. München, Inv.-Nr. 1454.

IdQmm).

Kamels mit dem Schirm! Diese Zeich-

nung ist zweifellos die wichtigste von

den dreien, weil in ihr Rembrandt auf

einen Anhieb das Wesen des künftigen

Bildes erfaßte und festhielt. Auch in ihrer

ganzen Haltung entspricht sie schon völlig

dem Bilde. Abweichungen im einzelnen

gibt es ja zahlreiche. An die Stelle der

beiden Knieenden hinter dem alten König

tritt ein kleiner Bub mit einem Hunde.

Die Stelle des trabenden Pferdes nehmen

nun schon Gestalten ein: Ein Mann wird

von einem Knaben herangeführt; die

Komposition sammelt, konzentriert sich.

Der dritte König, der eben von seinem

Tiere stieg, nähert sich feierlich, wie über

der Gruppe schwebend.

Die dritte Zeichnung (Inv. 1426)

schließlich ist dann die endgültige Rechenschaftsablegung über die zur Ausführung Igelangende Fassung. Sie nimmt

manches von der ersten wieder auf: die demütige Neigung des alten Königs, über dessen Haupt die säulenhafte Gestalt

des Spenders der Myrrhe, eines jener »Russen«, wie sie Rembrandt damals malte, nun in der endgültigen Bedeutung

als Gipfel und Zusammenhalt der Gruppe emporsteigt; die knieenden Diener dahinter. Rechts nahen zwei Männer des

Gefolges, von denen einer an langer Kette ein Weihrauchfaß schwingt; der andere erhielt auf dem Bilde dann eine Tiara

und wurde zum dritten König, während der würdevolle Turbanträger im Dunkel des Hintergrunds blieb. Der Raum rechts

vom Kamel wurde mit Troß ausgefüllt, die Türme der Landschaft lugen bereits herein und der himmlische Lichtstrahl

senkt sich vom Weihnachtsstern auf das Kindlein herab. Die Gewichtverteilung ist endgültig gelöst. Die Gruppe mit dem

Weihrauchschwinger hält der Anbetungsgruppe die Wage, und wie der »russische« König diese zur Pyramide schließt,

so schließt nun der König mit dem Turban die Gesamtheit, überdacht vom Giebel des Kamelrückens, der wie ein Echo

die kompositionelle Bedeutung der Gestalt: Gipfel einer Pyramide zu sein, wiederholt. Auch die von rechts Nahenden

werden durch die von ihnen ausschwingenden Diagonalen zur Dreiecksgruppe zusammengebunden. Trotz aller Strenge

der Bindung in der Ebene diese ungeheure Freiheit in der räumlichen Verteilung! Die Bindung dient dem späten Rembrandt

nur zur Steigerung der inneren Spannkraft, des Dranges nach Auflösung. Hinter dem stehenden Könige steht ein Fries

von Halbfiguren, der auf dem Bilde wegfiel. Josef erscheint im Schattendunkel der Hütte als Profilfigur, im Bilde wendet

er sich voll heraus. Im Bilde senkte Rembrandt noch die ganze Komposition, schnitt den Vordergrund ab und dehnte den

Raum nach oben hoch und dunkel wie in einem Dom.

Die Ränder sind auf allen Blättern von späterer Hand. Auf HdG. 380 unterscheidet sich der violette Ton der späten

Tinte deutlich von dem originalen. Der Ton von Inv. 1426 ist brauner Bister mit aufgesetztem Deckweiß im Kinde und

dem stehenden König. Die falsche Signatur wurde zuerst in Sepia angelegt; mit dem gleichen Material wurde in das Terrain

über der Signatur hineingearbeitet: z. B. die Zickzack-

schraffe unter den Männern rechts. Da der leichte graue

Sepiaton aber verdächtig von dem originalen Ton ab-

stach, überging ihn derFälscher stellenweise mitBraun.

So erscheint die Signatur doppelt angelegt.

An den Schluß der Reihe der Münchener Blätter

sei ein kleines Werk, aber eines der schönsten Zeug-

nisse für den ganz groß und einfach gewordenen

Zeichenstil des alten Rembrandt gesetzt: die Bewei-

nung Christi Inv. 1454. Um die Wende des sechsten

und siebenten Jahrzehnts setzt dieser neue Stil ein.

Eines seiner ersten Beispiele ist die Münchener Ehe-

brecherin HdG. 383, die auf der Rückseite eines Be-

erdigungszettels vom 14. Mai 1659 steht. Jene Klarheit

und Präzision, die die Figurenzeichnung in den späten

fünfziger Jahren gewann, zerreißt hier, doch nur schein-

bar, um sich bald wieder aufs neue zu ganz wuchtigen,

Schweren, Statuarischen Konturen zusammenzuschließen. Rembrandt, Detail zur Beweinung, Rückseite von Inv.-Nr. 1454 in München.

38

IdQmm).

Kamels mit dem Schirm! Diese Zeich-

nung ist zweifellos die wichtigste von

den dreien, weil in ihr Rembrandt auf

einen Anhieb das Wesen des künftigen

Bildes erfaßte und festhielt. Auch in ihrer

ganzen Haltung entspricht sie schon völlig

dem Bilde. Abweichungen im einzelnen

gibt es ja zahlreiche. An die Stelle der

beiden Knieenden hinter dem alten König

tritt ein kleiner Bub mit einem Hunde.

Die Stelle des trabenden Pferdes nehmen

nun schon Gestalten ein: Ein Mann wird

von einem Knaben herangeführt; die

Komposition sammelt, konzentriert sich.

Der dritte König, der eben von seinem

Tiere stieg, nähert sich feierlich, wie über

der Gruppe schwebend.

Die dritte Zeichnung (Inv. 1426)

schließlich ist dann die endgültige Rechenschaftsablegung über die zur Ausführung Igelangende Fassung. Sie nimmt

manches von der ersten wieder auf: die demütige Neigung des alten Königs, über dessen Haupt die säulenhafte Gestalt

des Spenders der Myrrhe, eines jener »Russen«, wie sie Rembrandt damals malte, nun in der endgültigen Bedeutung

als Gipfel und Zusammenhalt der Gruppe emporsteigt; die knieenden Diener dahinter. Rechts nahen zwei Männer des

Gefolges, von denen einer an langer Kette ein Weihrauchfaß schwingt; der andere erhielt auf dem Bilde dann eine Tiara

und wurde zum dritten König, während der würdevolle Turbanträger im Dunkel des Hintergrunds blieb. Der Raum rechts

vom Kamel wurde mit Troß ausgefüllt, die Türme der Landschaft lugen bereits herein und der himmlische Lichtstrahl

senkt sich vom Weihnachtsstern auf das Kindlein herab. Die Gewichtverteilung ist endgültig gelöst. Die Gruppe mit dem

Weihrauchschwinger hält der Anbetungsgruppe die Wage, und wie der »russische« König diese zur Pyramide schließt,

so schließt nun der König mit dem Turban die Gesamtheit, überdacht vom Giebel des Kamelrückens, der wie ein Echo

die kompositionelle Bedeutung der Gestalt: Gipfel einer Pyramide zu sein, wiederholt. Auch die von rechts Nahenden

werden durch die von ihnen ausschwingenden Diagonalen zur Dreiecksgruppe zusammengebunden. Trotz aller Strenge

der Bindung in der Ebene diese ungeheure Freiheit in der räumlichen Verteilung! Die Bindung dient dem späten Rembrandt

nur zur Steigerung der inneren Spannkraft, des Dranges nach Auflösung. Hinter dem stehenden Könige steht ein Fries

von Halbfiguren, der auf dem Bilde wegfiel. Josef erscheint im Schattendunkel der Hütte als Profilfigur, im Bilde wendet

er sich voll heraus. Im Bilde senkte Rembrandt noch die ganze Komposition, schnitt den Vordergrund ab und dehnte den

Raum nach oben hoch und dunkel wie in einem Dom.

Die Ränder sind auf allen Blättern von späterer Hand. Auf HdG. 380 unterscheidet sich der violette Ton der späten

Tinte deutlich von dem originalen. Der Ton von Inv. 1426 ist brauner Bister mit aufgesetztem Deckweiß im Kinde und

dem stehenden König. Die falsche Signatur wurde zuerst in Sepia angelegt; mit dem gleichen Material wurde in das Terrain

über der Signatur hineingearbeitet: z. B. die Zickzack-

schraffe unter den Männern rechts. Da der leichte graue

Sepiaton aber verdächtig von dem originalen Ton ab-

stach, überging ihn derFälscher stellenweise mitBraun.

So erscheint die Signatur doppelt angelegt.

An den Schluß der Reihe der Münchener Blätter

sei ein kleines Werk, aber eines der schönsten Zeug-

nisse für den ganz groß und einfach gewordenen

Zeichenstil des alten Rembrandt gesetzt: die Bewei-

nung Christi Inv. 1454. Um die Wende des sechsten

und siebenten Jahrzehnts setzt dieser neue Stil ein.

Eines seiner ersten Beispiele ist die Münchener Ehe-

brecherin HdG. 383, die auf der Rückseite eines Be-

erdigungszettels vom 14. Mai 1659 steht. Jene Klarheit

und Präzision, die die Figurenzeichnung in den späten

fünfziger Jahren gewann, zerreißt hier, doch nur schein-

bar, um sich bald wieder aufs neue zu ganz wuchtigen,

Schweren, Statuarischen Konturen zusammenzuschließen. Rembrandt, Detail zur Beweinung, Rückseite von Inv.-Nr. 1454 in München.

38