■^■■■H

Zeichnung in der Albertina. HdG. 416.

m

Münchel1-

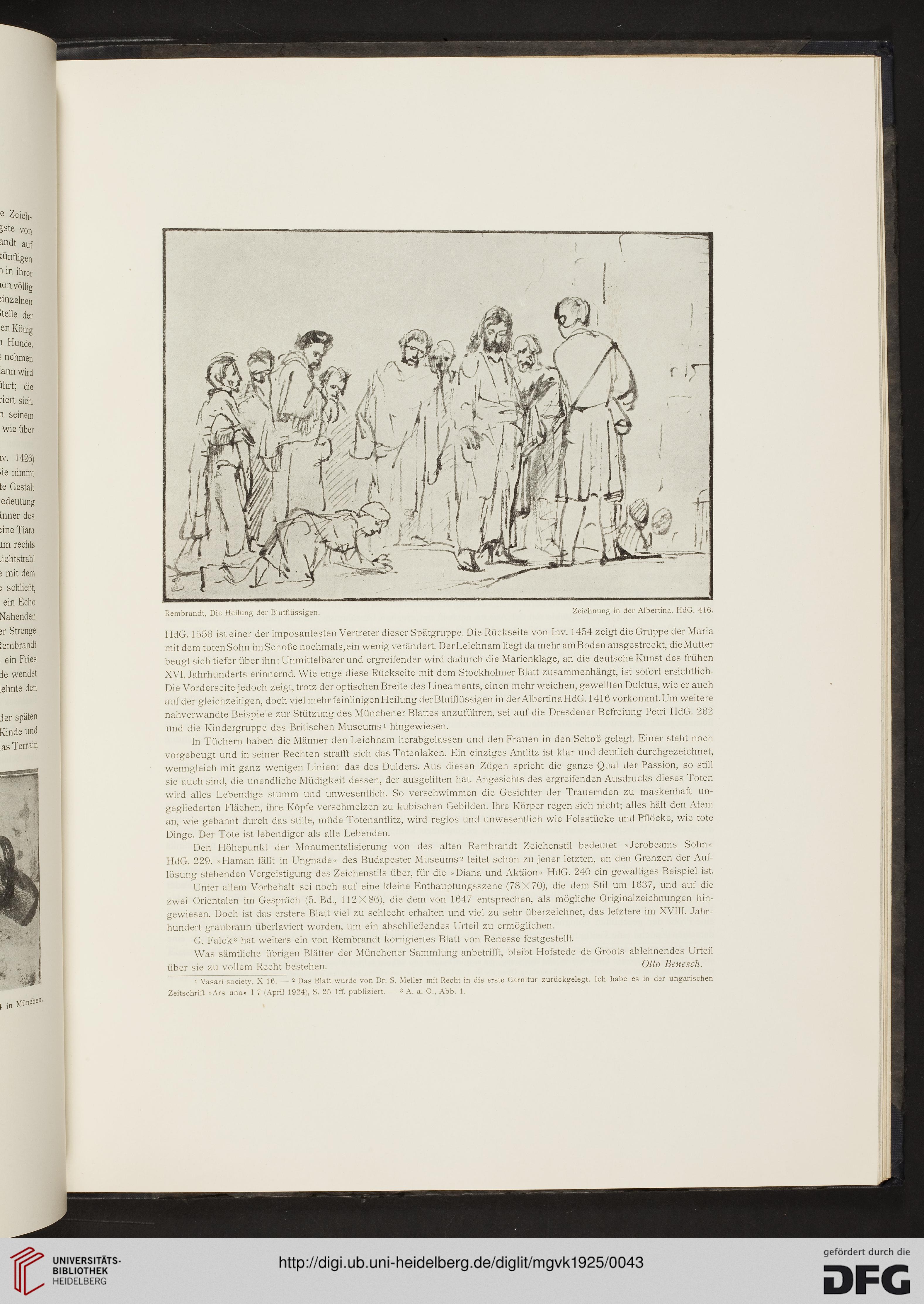

Rembrandt, Die Heilung der Blutilüssigen.

HdG. 1556 ist einer der imposantesten Vertreter dieser Spätgruppe. Die Rückseite von Inv. 1454 zeigt die Gruppe der Maria

mit dem toten Sohn im Schöße nochmals, ein wenig verändert. Der Leichnam liegt da mehr am Boden ausgestreckt, die Mutter

beugt sich tiefer über ihn: Unmittelbarer und ergreifender wird dadurch die Marienklage, an die deutsche Kunst des frühen

XVI. Jahrhunderts erinnernd. Wie enge diese Rückseite mit dem Stockholmer Blatt zusammenhängt, ist sofort ersichtlich.

Die Vorderseite jedoch zeigt, trotz der optischen Breite des Lineaments, einen mehr weichen, gewellten Duktus, wie er auch

auf der gleichzeitigen, doch viel mehr feinlinigen Heilung derBlutflüssigen in der AlbertinaHdG. 1416 vorkommt. Um weitere

nahverwandte Beispiele zur Stützung des Münchener Blattes anzuführen, sei auf die Dresdener Befreiung Petri HdG. 262

und die Kindergruppe des Britischen Museums * hingewiesen.

In Tüchern haben die Männer den Leichnam herabgelassen und den Frauen in den Schoß gelegt. Einer steht noch

vorgebeugt und in seiner Rechten strafft sich das Totenlaken. Ein einziges Antlitz ist klar und deutlich durchgezeichnet,

wenngleich mit ganz wenigen Linien: das des Dulders. Aus diesen Zügen spricht die ganze Qual der Passion, so still

sie auch sind, die unendliche Müdigkeit dessen, der ausgelitten hat. Angesichts des ergreifenden Ausdrucks dieses Toten

wird alles Lebendige stumm und unwesentlich. So verschwimmen die Gesichter der Trauernden zu maskenhaft un-

gegliederten Flächen, ihre Köpfe verschmelzen zu kubischen Gebilden. Ihre Körper regen sich nicht; alles hält den Atem

an, wie gebannt durch das stille, müde Totenantlitz, wird reglos und unwesentlich wie Felsstücke und Pflöcke, wie tote

Dinge. Der Tote ist lebendiger als alle Lebenden.

Den Höhepunkt der Monumentalisierung von des alten Rembrandt Zeichenstil bedeutet »Jerobeams Sohn«

HdG. 229. »Haman fällt in Ungnade« des Budapester Museums* leitet schon zu jener letzten, an den Grenzen der Auf-

lösung stehenden Vergeistigung des Zeichenstils über, für die »Diana und Aktäon« HdG. 240 ein gewaltiges Beispiel ist.

Unter allem Vorbehalt sei noch auf eine kleine Enthauptungsszene (78X70), die dem Stil um 1637, und auf die

zwei Orientalen im Gespräch (5. Bd., 112X86), die dem von 1647 entsprechen, als mögliche Originalzeichnungen hin-

gewiesen. Doch ist das erstere Blatt viel zu schlecht erhalten und viel zu sehr überzeichnet, das letztere im XVIII. Jahr-

hundert graubraun überlaviert worden, um ein abschließendes Urteil zu ermöglichen.

G. Falck3 hat weiters ein von Rembrandt korrigiertes Blatt von Renesse festgestellt.

Was sämtliche übrigen Blätter der Münchener Sammlung anbetrifft, bleibt Hofstede de Groots ablehnendes Urteil

über sie zu vollem Recht bestehen. 0iio Benesch.

l Vasari Society, X 16. ~ = Das Blatt wurde von Dr. S. Meiler mit Recht in die erste Garnitur zurückgelegt. Ich habe es in der ungarischen

Zeitschrift »Ars una« 1 7 (April 1924), S. 25 lff. publiziert. - 3 A. a. 0., Abb. 1.

Zeichnung in der Albertina. HdG. 416.

m

Münchel1-

Rembrandt, Die Heilung der Blutilüssigen.

HdG. 1556 ist einer der imposantesten Vertreter dieser Spätgruppe. Die Rückseite von Inv. 1454 zeigt die Gruppe der Maria

mit dem toten Sohn im Schöße nochmals, ein wenig verändert. Der Leichnam liegt da mehr am Boden ausgestreckt, die Mutter

beugt sich tiefer über ihn: Unmittelbarer und ergreifender wird dadurch die Marienklage, an die deutsche Kunst des frühen

XVI. Jahrhunderts erinnernd. Wie enge diese Rückseite mit dem Stockholmer Blatt zusammenhängt, ist sofort ersichtlich.

Die Vorderseite jedoch zeigt, trotz der optischen Breite des Lineaments, einen mehr weichen, gewellten Duktus, wie er auch

auf der gleichzeitigen, doch viel mehr feinlinigen Heilung derBlutflüssigen in der AlbertinaHdG. 1416 vorkommt. Um weitere

nahverwandte Beispiele zur Stützung des Münchener Blattes anzuführen, sei auf die Dresdener Befreiung Petri HdG. 262

und die Kindergruppe des Britischen Museums * hingewiesen.

In Tüchern haben die Männer den Leichnam herabgelassen und den Frauen in den Schoß gelegt. Einer steht noch

vorgebeugt und in seiner Rechten strafft sich das Totenlaken. Ein einziges Antlitz ist klar und deutlich durchgezeichnet,

wenngleich mit ganz wenigen Linien: das des Dulders. Aus diesen Zügen spricht die ganze Qual der Passion, so still

sie auch sind, die unendliche Müdigkeit dessen, der ausgelitten hat. Angesichts des ergreifenden Ausdrucks dieses Toten

wird alles Lebendige stumm und unwesentlich. So verschwimmen die Gesichter der Trauernden zu maskenhaft un-

gegliederten Flächen, ihre Köpfe verschmelzen zu kubischen Gebilden. Ihre Körper regen sich nicht; alles hält den Atem

an, wie gebannt durch das stille, müde Totenantlitz, wird reglos und unwesentlich wie Felsstücke und Pflöcke, wie tote

Dinge. Der Tote ist lebendiger als alle Lebenden.

Den Höhepunkt der Monumentalisierung von des alten Rembrandt Zeichenstil bedeutet »Jerobeams Sohn«

HdG. 229. »Haman fällt in Ungnade« des Budapester Museums* leitet schon zu jener letzten, an den Grenzen der Auf-

lösung stehenden Vergeistigung des Zeichenstils über, für die »Diana und Aktäon« HdG. 240 ein gewaltiges Beispiel ist.

Unter allem Vorbehalt sei noch auf eine kleine Enthauptungsszene (78X70), die dem Stil um 1637, und auf die

zwei Orientalen im Gespräch (5. Bd., 112X86), die dem von 1647 entsprechen, als mögliche Originalzeichnungen hin-

gewiesen. Doch ist das erstere Blatt viel zu schlecht erhalten und viel zu sehr überzeichnet, das letztere im XVIII. Jahr-

hundert graubraun überlaviert worden, um ein abschließendes Urteil zu ermöglichen.

G. Falck3 hat weiters ein von Rembrandt korrigiertes Blatt von Renesse festgestellt.

Was sämtliche übrigen Blätter der Münchener Sammlung anbetrifft, bleibt Hofstede de Groots ablehnendes Urteil

über sie zu vollem Recht bestehen. 0iio Benesch.

l Vasari Society, X 16. ~ = Das Blatt wurde von Dr. S. Meiler mit Recht in die erste Garnitur zurückgelegt. Ich habe es in der ungarischen

Zeitschrift »Ars una« 1 7 (April 1924), S. 25 lff. publiziert. - 3 A. a. 0., Abb. 1.