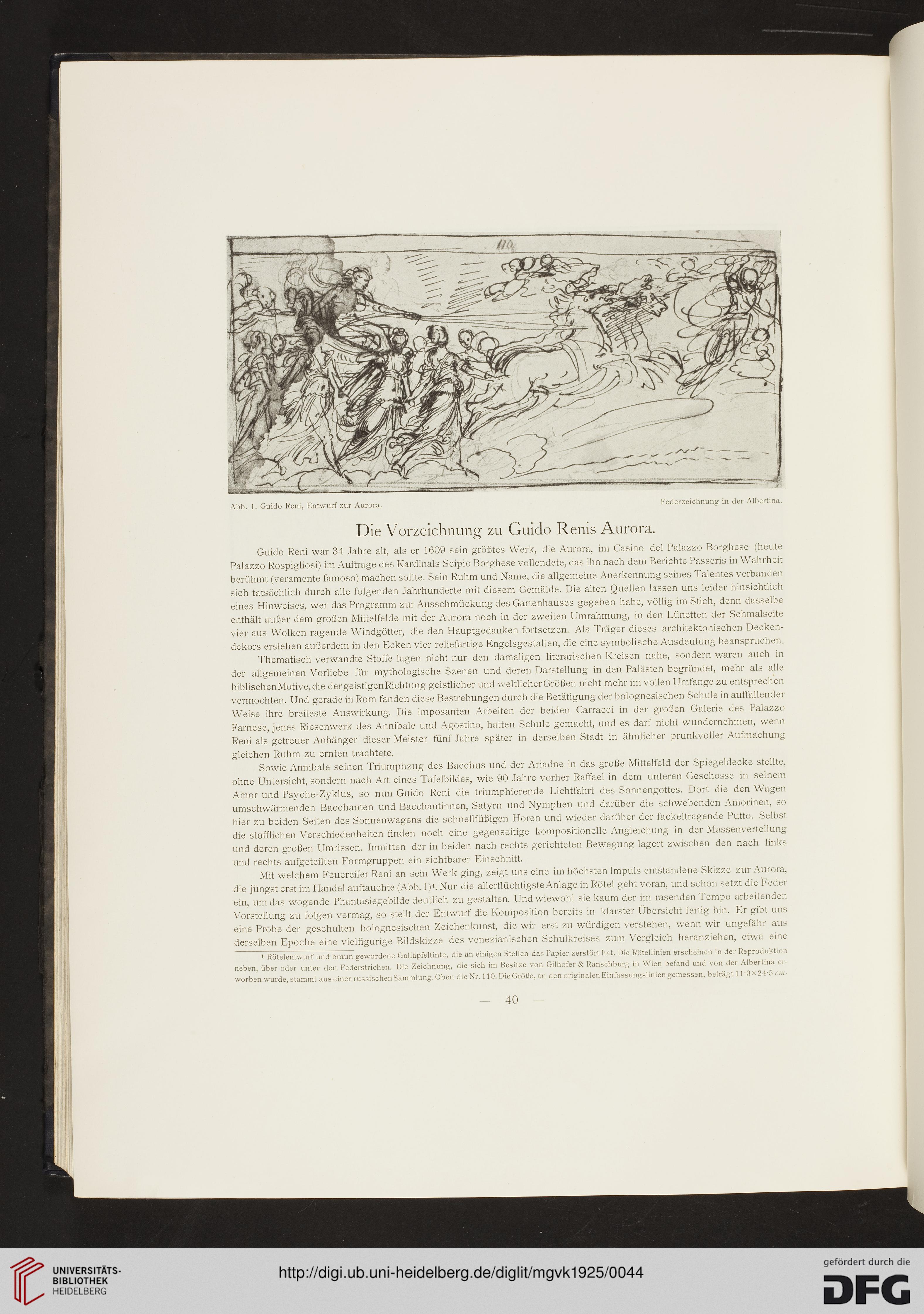

Abb. 1. Guido Reni, Entwurf zur Aurora.

Federzeichnung in der Albertina.

Die Vorzeichnung zu Guido Renis Aurora.

Guido Reni war 34 Jahre alt, als er 1609 sein größtes Werk, die Aurora, im Casino del Palazzo Borghese (heute

Palazzo Rospigliosi) im Auftrage des Kardinals Scipio Borghese vollendete, das ihn nach dem Berichte Passeris in Wahrheit

berühmt (veramente famoso) machen sollte. Sein Ruhm und Name, die allgemeine Anerkennung seines Talentes verbanden

sich tatsächlich durch alle folgenden Jahrhunderte mit diesem Gemälde. Die alten Quellen lassen uns leider hinsichtlich

eines Hinweises, wer das Programm zur Ausschmückung des Gartenhauses gegeben habe, völlig im Stich, denn dasselbe

enthält außer dem großen Mittelfelde mit der Aurora noch in der zweiten Umrahmung, in den Lünetten der Schmalseite

vier aus Wolken ragende Windgötter, die den Hauptgedanken fortsetzen. Als Träger dieses architektonischen Decken-

dekors erstehen außerdem in den Ecken vier reliefartige Engelsgestalten, die eine symbolische Ausdeutung beanspruchen.

Thematisch verwandte Stoffe lagen nicht nur den damaligen literarischen Kreisen nahe, sondern waren auch in

der allgemeinen Vorliebe für mythologische Szenen und deren Darstellung in den Palästen begründet, mehr als alle

biblischenMotive,die dergeistigenRichtung geistlicher und weltlicher Größen nicht mehr im vollen Umfange zu entsprechen

vermochten. Und gerade in Rom fanden diese Bestrebungen durch die Betätigung der bolognesischen Schule in auffallender

Weise ihre breiteste Auswirkung. Die imposanten Arbeiten der beiden Carracci in der großen Galerie des Palazzo

Farnese, jenes Riesenwerk des Annibale und Agostino, hatten Schule gemacht, und es darf nicht wundernehmen, wenn

Reni als getreuer Anhänger dieser Meister fünf Jahre später in derselben Stadt in ähnlicher prunkvoller Aufmachung

gleichen Ruhm zu ernten trachtete.

Sowie Annibale seinen Triumphzug des Bacchus und der Ariadne in das große Mittelfeld der Spiegeldecke stellte,

ohne Untersicht, sondern nach Art eines Tafelbildes, wie 90 Jahre vorher Raffael in dem unteren Geschosse in seinem

Amor und Psyche-Zyklus, so nun Guido Reni die triumphierende Lichtfahrt des Sonnengottes. Dort die den Wagen

umschwärmenden Bacchanten und Bacchantinnen, Satyrn und Nymphen und darüber die schwebenden Amorinen, so

hier zu beiden Seiten des Sonnenwagens die schnellfüßigen Hören und wieder darüber der fackeltragende Putto. Selbst

die stofflichen Verschiedenheiten finden noch eine gegenseitige kompositioneile Angleichung in der Massenverteilung

und deren großen Umrissen. Inmitten der in beiden nach rechts gerichteten Bewegung lagert zwischen den nach links

und rechts aufgeteilten Formgruppen ein sichtbarer Einschnitt.

Mit welchem Feuereifer Reni an sein Werk ging, zeigt uns eine im höchsten Impuls entstandene Skizze zur Aurora,

die jüngst erst im Handel auftauchte (Abb. I)1. Nur die allerflüchtigste Anlage in Rötel geht voran, und schon setzt die Feder

ein, um das wogende Phantasiegebilde deutlich zu gestalten. Und wiewohl sie kaum der im rasenden Tempo arbeitenden

Vorstellung zu folgen vermag, so stellt der Entwurf die Komposition bereits in klarster Übersicht fertig hin. Er gibt uns

eine Probe der geschulten bolognesischen Zeichenkunst, die wir erst zu würdigen verstehen, wenn wir ungefähr aus

derselben Epoche eine vielfigurige Bildskizze des venezianischen Schulkreises zum Vergleich heranziehen, etwa eine

i Rötelentwurf und braun gewordene Galläpfeltinte, die an einigen Stellen das Papier zerstört hat. Die Rötellinien erscheinen in der Reproduktion

neben, über oder unter den Federstrichen. Die Zeichnung, die sich im Besitze von Gilhofer & Ranschburg in Wien befand und von der Albertina er-

worben wurde, stammt aus einer russischen Sammlung. Oben die Nr. 110. Die Größe, an den originalen Einfassungslinien gemessen, beträgt 11-3X24'5 cm-

40

Federzeichnung in der Albertina.

Die Vorzeichnung zu Guido Renis Aurora.

Guido Reni war 34 Jahre alt, als er 1609 sein größtes Werk, die Aurora, im Casino del Palazzo Borghese (heute

Palazzo Rospigliosi) im Auftrage des Kardinals Scipio Borghese vollendete, das ihn nach dem Berichte Passeris in Wahrheit

berühmt (veramente famoso) machen sollte. Sein Ruhm und Name, die allgemeine Anerkennung seines Talentes verbanden

sich tatsächlich durch alle folgenden Jahrhunderte mit diesem Gemälde. Die alten Quellen lassen uns leider hinsichtlich

eines Hinweises, wer das Programm zur Ausschmückung des Gartenhauses gegeben habe, völlig im Stich, denn dasselbe

enthält außer dem großen Mittelfelde mit der Aurora noch in der zweiten Umrahmung, in den Lünetten der Schmalseite

vier aus Wolken ragende Windgötter, die den Hauptgedanken fortsetzen. Als Träger dieses architektonischen Decken-

dekors erstehen außerdem in den Ecken vier reliefartige Engelsgestalten, die eine symbolische Ausdeutung beanspruchen.

Thematisch verwandte Stoffe lagen nicht nur den damaligen literarischen Kreisen nahe, sondern waren auch in

der allgemeinen Vorliebe für mythologische Szenen und deren Darstellung in den Palästen begründet, mehr als alle

biblischenMotive,die dergeistigenRichtung geistlicher und weltlicher Größen nicht mehr im vollen Umfange zu entsprechen

vermochten. Und gerade in Rom fanden diese Bestrebungen durch die Betätigung der bolognesischen Schule in auffallender

Weise ihre breiteste Auswirkung. Die imposanten Arbeiten der beiden Carracci in der großen Galerie des Palazzo

Farnese, jenes Riesenwerk des Annibale und Agostino, hatten Schule gemacht, und es darf nicht wundernehmen, wenn

Reni als getreuer Anhänger dieser Meister fünf Jahre später in derselben Stadt in ähnlicher prunkvoller Aufmachung

gleichen Ruhm zu ernten trachtete.

Sowie Annibale seinen Triumphzug des Bacchus und der Ariadne in das große Mittelfeld der Spiegeldecke stellte,

ohne Untersicht, sondern nach Art eines Tafelbildes, wie 90 Jahre vorher Raffael in dem unteren Geschosse in seinem

Amor und Psyche-Zyklus, so nun Guido Reni die triumphierende Lichtfahrt des Sonnengottes. Dort die den Wagen

umschwärmenden Bacchanten und Bacchantinnen, Satyrn und Nymphen und darüber die schwebenden Amorinen, so

hier zu beiden Seiten des Sonnenwagens die schnellfüßigen Hören und wieder darüber der fackeltragende Putto. Selbst

die stofflichen Verschiedenheiten finden noch eine gegenseitige kompositioneile Angleichung in der Massenverteilung

und deren großen Umrissen. Inmitten der in beiden nach rechts gerichteten Bewegung lagert zwischen den nach links

und rechts aufgeteilten Formgruppen ein sichtbarer Einschnitt.

Mit welchem Feuereifer Reni an sein Werk ging, zeigt uns eine im höchsten Impuls entstandene Skizze zur Aurora,

die jüngst erst im Handel auftauchte (Abb. I)1. Nur die allerflüchtigste Anlage in Rötel geht voran, und schon setzt die Feder

ein, um das wogende Phantasiegebilde deutlich zu gestalten. Und wiewohl sie kaum der im rasenden Tempo arbeitenden

Vorstellung zu folgen vermag, so stellt der Entwurf die Komposition bereits in klarster Übersicht fertig hin. Er gibt uns

eine Probe der geschulten bolognesischen Zeichenkunst, die wir erst zu würdigen verstehen, wenn wir ungefähr aus

derselben Epoche eine vielfigurige Bildskizze des venezianischen Schulkreises zum Vergleich heranziehen, etwa eine

i Rötelentwurf und braun gewordene Galläpfeltinte, die an einigen Stellen das Papier zerstört hat. Die Rötellinien erscheinen in der Reproduktion

neben, über oder unter den Federstrichen. Die Zeichnung, die sich im Besitze von Gilhofer & Ranschburg in Wien befand und von der Albertina er-

worben wurde, stammt aus einer russischen Sammlung. Oben die Nr. 110. Die Größe, an den originalen Einfassungslinien gemessen, beträgt 11-3X24'5 cm-

40