HHHI^^HS

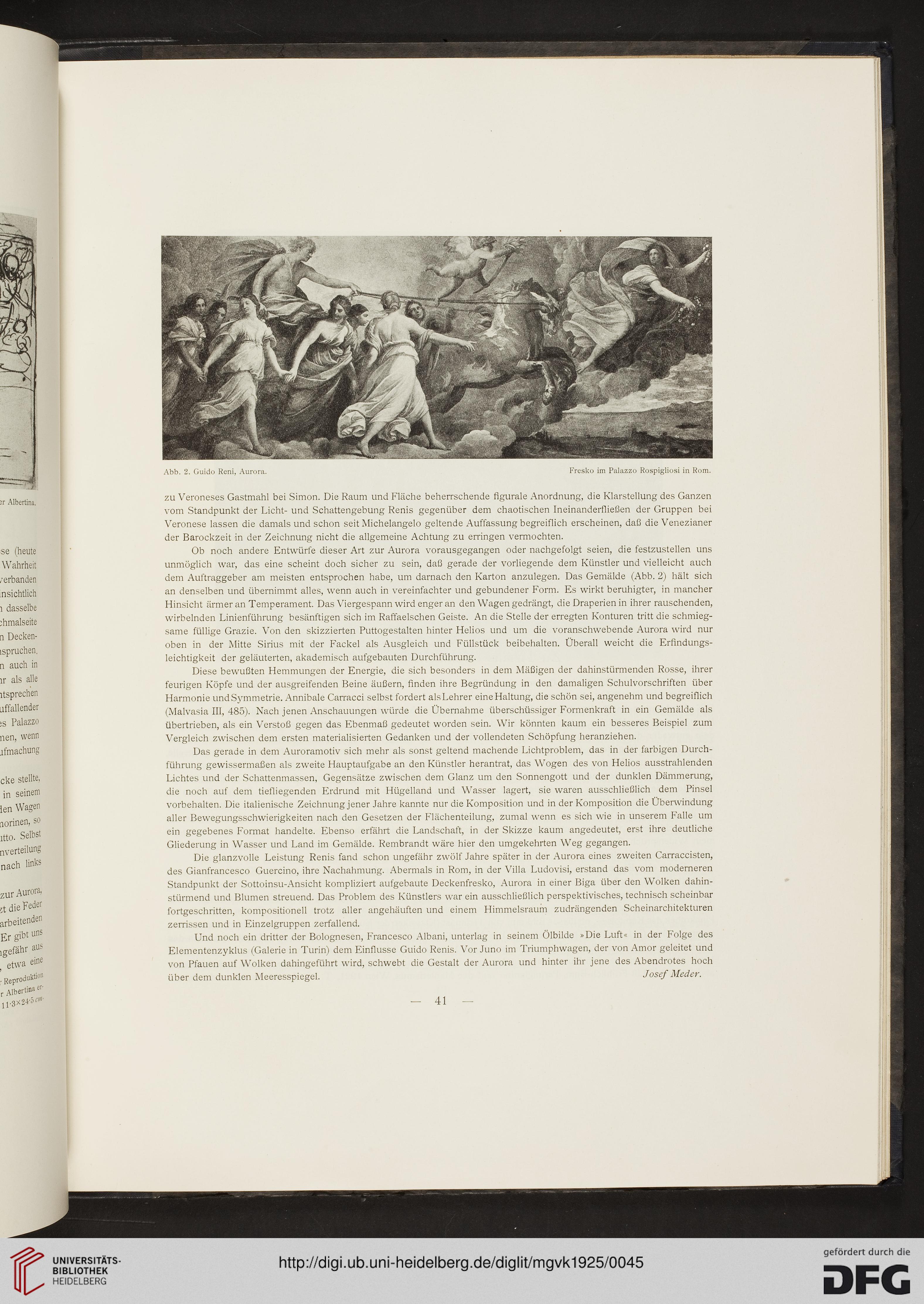

Abb. 2. Guido Reni, Aurora.

Fresko im Palazzo Rospigliosi in Rom.

zu Veroneses Gastmahl bei Simon. Die Raum und Fläche beherrschende figurale Anordnung, die Klarstellung des Ganzen

vom Standpunkt der Licht- und Schattengebung Renis gegenüber dem chaotischen Ineinanderfließen der Gruppen bei

Veronese lassen die damals und schon seit Michelangelo geltende Auffassung begreiflich erscheinen, daß die Venezianer

der Barockzeit in der Zeichnung nicht die allgemeine Achtung zu erringen vermochten.

Ob noch andere Entwürfe dieser Art zur Aurora vorausgegangen oder nachgefolgt seien, die festzustellen uns

unmöglich war, das eine scheint doch sicher zu sein, daß gerade der vorliegende dem Künstler und vielleicht auch

dem Auftraggeber am meisten entsprochen habe, um darnach den Karton anzulegen. Das Gemälde (Abb. 2) hält sich

an denselben und übernimmt alles, wenn auch in vereinfachter und gebundener Form. Es wirkt beruhigter, in mancher

Hinsicht ärmer an Temperament. Das Viergespann wird enger an den Wagen gedrängt, die Draperien in ihrer rauschenden,

wirbelnden Linienführung besänftigen sich im Raffaelschen Geiste. An die Stelle der erregten Konturen tritt die schmieg-

same füllige Grazie. Von den skizzierten Puttogestalten hinter Helios und um die voranschwebende Aurora wird nur

oben in der Mitte Sirius mit der Fackel als Ausgleich und Füllstück beibehalten. Überall weicht die Erfindungs-

leichtigkeit der geläuterten, akademisch aufgebauten Durchführung.

Diese bewußten Hemmungen der Energie, die sich besonders in dem Mäßigen der dahinstürmenden Rosse, ihrer

feurigen Köpfe und der ausgreifenden Beine äußern, finden ihre Begründung in den damaligen Schulvorschriften über

Harmonie und Symmetrie. Annibale Carracci selbst fordert als Lehrer eine Haltung, die schön sei, angenehm und begreiflich

(Malvasia III, 485). Nach jenen Anschauungen würde die Übernahme überschüssiger Formenkraft in ein Gemälde als

übertrieben, als ein Verstoß gegen das Ebenmaß gedeutet worden sein. Wir könnten kaum ein besseres Beispiel zum

Vergleich zwischen dem ersten materialisierten Gedanken und der vollendeten Schöpfung heranziehen.

Das gerade in dem Auroramotiv sich mehr als sonst geltend machende Lichtproblem, das in der farbigen Durch-

führung gewissermaßen als zweite Hauptaufgabe an den Künstler herantrat, das Wogen des von Helios ausstrahlenden

Lichtes und der Schattenmassen, Gegensätze zwischen dem Glanz um den Sonnengott und der dunklen Dämmerung,

die noch auf dem tiefliegenden Erdrund mit Hügelland und Wasser lagert, sie waren ausschließlich dem Pinsel

vorbehalten. Die italienische Zeichnung jener Jahre kannte nur die Komposition und in der Komposition die Überwindung

aller Bewegungsschwierigkeiten nach den Gesetzen der Flächenteilung, zumal wenn es sich wie in unserem Falle um

ein gegebenes Format handelte. Ebenso erfährt die Landschaft, in der Skizze kaum angedeutet, erst ihre deutliche

Gliederung in Wasser und Land im Gemälde. Rembrandt wäre hier den umgekehrten Weg gegangen.

Die glanzvolle Leistung Renis fand schon ungefähr zwölf Jahre später in der Aurora eines zweiten Carraccisten,

des Gianfrancesco Guercino, ihre Nachahmung. Abermals in Rom, in der Villa Ludovisi, erstand das vom moderneren

Standpunkt der Sottoinsu-Ansicht kompliziert aufgebaute Deckenfresko, Aurora in einer Biga über den WTolken dahin-

stürmend und Blumen streuend. Das Problem des Künstlers war ein ausschließlich perspektivisches, technisch scheinbar

fortgeschritten, kompositionell trotz aller angehäuften und einem Himmelsraum zudrängenden Scheinarchitekturen

zerrissen und in Einzelgruppen zerfallend.

Und noch ein dritter der Bolognesen, Francesco Albani, unterlag in seinem Ölbilde »Die Luft« in der Folge des

Elementenzyklus (Galerie in Turin) dem Einflüsse Guido Renis. Vor Juno im Triumphwagen, der von Amor geleitet und

von Pfauen auf Wolken dahingeführt wird, schwebt die Gestalt der Aurora und hinter ihr jene des Abendrotes hoch

über dem dunklen Meeresspiegel. Josef Meder.

41

Abb. 2. Guido Reni, Aurora.

Fresko im Palazzo Rospigliosi in Rom.

zu Veroneses Gastmahl bei Simon. Die Raum und Fläche beherrschende figurale Anordnung, die Klarstellung des Ganzen

vom Standpunkt der Licht- und Schattengebung Renis gegenüber dem chaotischen Ineinanderfließen der Gruppen bei

Veronese lassen die damals und schon seit Michelangelo geltende Auffassung begreiflich erscheinen, daß die Venezianer

der Barockzeit in der Zeichnung nicht die allgemeine Achtung zu erringen vermochten.

Ob noch andere Entwürfe dieser Art zur Aurora vorausgegangen oder nachgefolgt seien, die festzustellen uns

unmöglich war, das eine scheint doch sicher zu sein, daß gerade der vorliegende dem Künstler und vielleicht auch

dem Auftraggeber am meisten entsprochen habe, um darnach den Karton anzulegen. Das Gemälde (Abb. 2) hält sich

an denselben und übernimmt alles, wenn auch in vereinfachter und gebundener Form. Es wirkt beruhigter, in mancher

Hinsicht ärmer an Temperament. Das Viergespann wird enger an den Wagen gedrängt, die Draperien in ihrer rauschenden,

wirbelnden Linienführung besänftigen sich im Raffaelschen Geiste. An die Stelle der erregten Konturen tritt die schmieg-

same füllige Grazie. Von den skizzierten Puttogestalten hinter Helios und um die voranschwebende Aurora wird nur

oben in der Mitte Sirius mit der Fackel als Ausgleich und Füllstück beibehalten. Überall weicht die Erfindungs-

leichtigkeit der geläuterten, akademisch aufgebauten Durchführung.

Diese bewußten Hemmungen der Energie, die sich besonders in dem Mäßigen der dahinstürmenden Rosse, ihrer

feurigen Köpfe und der ausgreifenden Beine äußern, finden ihre Begründung in den damaligen Schulvorschriften über

Harmonie und Symmetrie. Annibale Carracci selbst fordert als Lehrer eine Haltung, die schön sei, angenehm und begreiflich

(Malvasia III, 485). Nach jenen Anschauungen würde die Übernahme überschüssiger Formenkraft in ein Gemälde als

übertrieben, als ein Verstoß gegen das Ebenmaß gedeutet worden sein. Wir könnten kaum ein besseres Beispiel zum

Vergleich zwischen dem ersten materialisierten Gedanken und der vollendeten Schöpfung heranziehen.

Das gerade in dem Auroramotiv sich mehr als sonst geltend machende Lichtproblem, das in der farbigen Durch-

führung gewissermaßen als zweite Hauptaufgabe an den Künstler herantrat, das Wogen des von Helios ausstrahlenden

Lichtes und der Schattenmassen, Gegensätze zwischen dem Glanz um den Sonnengott und der dunklen Dämmerung,

die noch auf dem tiefliegenden Erdrund mit Hügelland und Wasser lagert, sie waren ausschließlich dem Pinsel

vorbehalten. Die italienische Zeichnung jener Jahre kannte nur die Komposition und in der Komposition die Überwindung

aller Bewegungsschwierigkeiten nach den Gesetzen der Flächenteilung, zumal wenn es sich wie in unserem Falle um

ein gegebenes Format handelte. Ebenso erfährt die Landschaft, in der Skizze kaum angedeutet, erst ihre deutliche

Gliederung in Wasser und Land im Gemälde. Rembrandt wäre hier den umgekehrten Weg gegangen.

Die glanzvolle Leistung Renis fand schon ungefähr zwölf Jahre später in der Aurora eines zweiten Carraccisten,

des Gianfrancesco Guercino, ihre Nachahmung. Abermals in Rom, in der Villa Ludovisi, erstand das vom moderneren

Standpunkt der Sottoinsu-Ansicht kompliziert aufgebaute Deckenfresko, Aurora in einer Biga über den WTolken dahin-

stürmend und Blumen streuend. Das Problem des Künstlers war ein ausschließlich perspektivisches, technisch scheinbar

fortgeschritten, kompositionell trotz aller angehäuften und einem Himmelsraum zudrängenden Scheinarchitekturen

zerrissen und in Einzelgruppen zerfallend.

Und noch ein dritter der Bolognesen, Francesco Albani, unterlag in seinem Ölbilde »Die Luft« in der Folge des

Elementenzyklus (Galerie in Turin) dem Einflüsse Guido Renis. Vor Juno im Triumphwagen, der von Amor geleitet und

von Pfauen auf Wolken dahingeführt wird, schwebt die Gestalt der Aurora und hinter ihr jene des Abendrotes hoch

über dem dunklen Meeresspiegel. Josef Meder.

41