\

-_\

■ r.

.....\

Auch hätte die schwere Kugel eine Mulde

im Schoß hinterlassen und beim Herab-

rollen31 den Hund in seiner Beschaulich-

keit gestört.

IX. Kranz und Gesicht der Frau.

Den Kranz mag sich der Genius selbst

aufs Haupt gesetzt haben. Es ist Eppich,

Apium, Selinon.32 Als den Göttern der

Unterwelt geweihte Pflanze flochten schon

die alten Griechen Trauerkränze daraus

und mengten ihn in die Siegerkränze zwi-

schen die Rosen zur Dämpfung der Über-

hebung. Dürer hat sich des bei Nürnberg

wildgedeihenden Wasser- Eppichs33

bedient, weil seine Kriechstengel mit den

alle paar Zentimeter hochschießenden

Blattstielen ihn zum Kränzewinden sehr

geeignet machen.34Parallelachsig sind die

Augen der Frau auf unendliche Ferne

gerichtet: ein Beweis für ausschließlich

innere Gedankenarbeit.

Allgemein gilt das Gesicht als

»tiefbeschattet«.35 Doch wo ist eine

entsprechende hochhelle Lichtquelle?

Wir haben nur die Sonne gleichmäßig für

Kugel, Knabenschädel, Fäuste, Frauen-

kopf und so weiter. Alle Tonunterschiede

kommen vom Stoff und nicht vom Licht.

Die Faust steht im selben Schatten wie

das Gesicht. Dieses ist nur hervorragend

dunkel, weil die Frau krank sein muß.

Man gedenkt der alten Volksweisheit,

daß die Gelbsucht bekommt, wem die

Galle aus Arger überläuft.36

X. Quadrat und Hieroglyphen. Das

Zahlenquadrat ist zwar kein abnehm-

bares Amulet oder Ex voto, aber es mag

eine magische Hilfe des günstigen Jupiter

gegen die Ungunst Saturns vorstellen.37

Doch auch die alten Steinmetzhütten

hatten ihre Symbole in Zahlenzusammenstellungen. (Ging davon nichts in die Logen der Freimaurer über?) Beispiels-

weise bedeutete den Steinmetzen das 3 + 4 + 5 einen rechten Winkel, weil solche drei Maßlängen stets zu einem recht-

eckigen Dreieck sich zusammenfügen.38

Zum Dreiverband des hieroglyphischen39 Zeichens für literarische Wissenschaft aus Tintenfaß+ Feder-

hülse + Sieb fehlte stets das Sieb. Wenn jetzt die Federhülse ausscheidet und das Tintenfaß auf einen Aushilfsfall bei

Johannes einschrumpft, so bleibt fast nichts übrig. Da ferner unser ausgehungerter Hund mit seinem stolageschmückten

stolzen Vetter im Horapollon und in Maxens Ehrenpforte sich nicht messen darf, so entfallen — so schmerzlich es sein

mag—die Handhaben, um G i e h 1 o w s hochgeistvolle Theorie geheimnisreicher humanistischer Weisheit hier anzuwenden.40

XI. Zeichen zwischen »Melencolia« und »1«. Der wesenlose Schnörkel hinter der Bezeichnung Melencolia

verlangt ja keine besondere Beachtung. Doch er ähnelt stark dem Paragraphenzeichen §, das Dürer in der Biblia

latina seines Paten Koberger schon 1482 vorfand. Damit entfiele die Heranziehung des Anfangsbuchstabens von »Ito«

oder »Jacet«41 und verbliebe nur ein weiterer Grund für Dürers ursprüngliche Absicht, unserer § 1 noch eine Melencolia

§ 2 folgen zu lassen. vl

XII. Der heilige Gralstempel und Eüal. Der sogenannte »jüngere Titurel« mit dem Phantasieentwurf eines

Gralstempels wurde zur Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern von Albrecht von Scharffenberg um 1320 gedichtet,

in Ausgestaltung der ein Jahrhundert früher entstandenen Parzivalssage Wolframs von Eschenbach.13

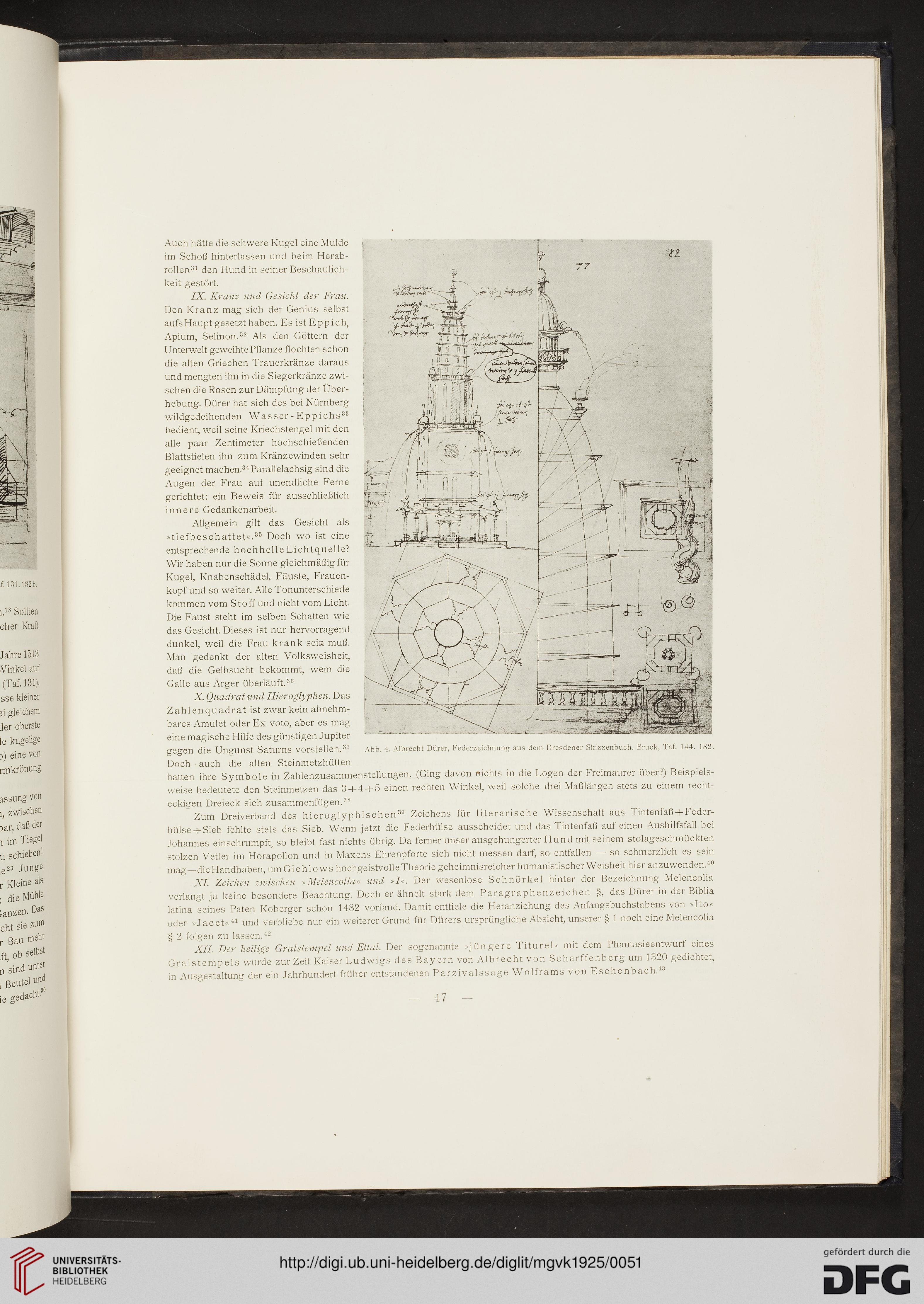

Abb. 4. Albrecht Dürer, Federzeichnung aus dem Dresdener Skizzenbuch. Brück, Taf. 144. 182.

47

-_\

■ r.

.....\

Auch hätte die schwere Kugel eine Mulde

im Schoß hinterlassen und beim Herab-

rollen31 den Hund in seiner Beschaulich-

keit gestört.

IX. Kranz und Gesicht der Frau.

Den Kranz mag sich der Genius selbst

aufs Haupt gesetzt haben. Es ist Eppich,

Apium, Selinon.32 Als den Göttern der

Unterwelt geweihte Pflanze flochten schon

die alten Griechen Trauerkränze daraus

und mengten ihn in die Siegerkränze zwi-

schen die Rosen zur Dämpfung der Über-

hebung. Dürer hat sich des bei Nürnberg

wildgedeihenden Wasser- Eppichs33

bedient, weil seine Kriechstengel mit den

alle paar Zentimeter hochschießenden

Blattstielen ihn zum Kränzewinden sehr

geeignet machen.34Parallelachsig sind die

Augen der Frau auf unendliche Ferne

gerichtet: ein Beweis für ausschließlich

innere Gedankenarbeit.

Allgemein gilt das Gesicht als

»tiefbeschattet«.35 Doch wo ist eine

entsprechende hochhelle Lichtquelle?

Wir haben nur die Sonne gleichmäßig für

Kugel, Knabenschädel, Fäuste, Frauen-

kopf und so weiter. Alle Tonunterschiede

kommen vom Stoff und nicht vom Licht.

Die Faust steht im selben Schatten wie

das Gesicht. Dieses ist nur hervorragend

dunkel, weil die Frau krank sein muß.

Man gedenkt der alten Volksweisheit,

daß die Gelbsucht bekommt, wem die

Galle aus Arger überläuft.36

X. Quadrat und Hieroglyphen. Das

Zahlenquadrat ist zwar kein abnehm-

bares Amulet oder Ex voto, aber es mag

eine magische Hilfe des günstigen Jupiter

gegen die Ungunst Saturns vorstellen.37

Doch auch die alten Steinmetzhütten

hatten ihre Symbole in Zahlenzusammenstellungen. (Ging davon nichts in die Logen der Freimaurer über?) Beispiels-

weise bedeutete den Steinmetzen das 3 + 4 + 5 einen rechten Winkel, weil solche drei Maßlängen stets zu einem recht-

eckigen Dreieck sich zusammenfügen.38

Zum Dreiverband des hieroglyphischen39 Zeichens für literarische Wissenschaft aus Tintenfaß+ Feder-

hülse + Sieb fehlte stets das Sieb. Wenn jetzt die Federhülse ausscheidet und das Tintenfaß auf einen Aushilfsfall bei

Johannes einschrumpft, so bleibt fast nichts übrig. Da ferner unser ausgehungerter Hund mit seinem stolageschmückten

stolzen Vetter im Horapollon und in Maxens Ehrenpforte sich nicht messen darf, so entfallen — so schmerzlich es sein

mag—die Handhaben, um G i e h 1 o w s hochgeistvolle Theorie geheimnisreicher humanistischer Weisheit hier anzuwenden.40

XI. Zeichen zwischen »Melencolia« und »1«. Der wesenlose Schnörkel hinter der Bezeichnung Melencolia

verlangt ja keine besondere Beachtung. Doch er ähnelt stark dem Paragraphenzeichen §, das Dürer in der Biblia

latina seines Paten Koberger schon 1482 vorfand. Damit entfiele die Heranziehung des Anfangsbuchstabens von »Ito«

oder »Jacet«41 und verbliebe nur ein weiterer Grund für Dürers ursprüngliche Absicht, unserer § 1 noch eine Melencolia

§ 2 folgen zu lassen. vl

XII. Der heilige Gralstempel und Eüal. Der sogenannte »jüngere Titurel« mit dem Phantasieentwurf eines

Gralstempels wurde zur Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern von Albrecht von Scharffenberg um 1320 gedichtet,

in Ausgestaltung der ein Jahrhundert früher entstandenen Parzivalssage Wolframs von Eschenbach.13

Abb. 4. Albrecht Dürer, Federzeichnung aus dem Dresdener Skizzenbuch. Brück, Taf. 144. 182.

47