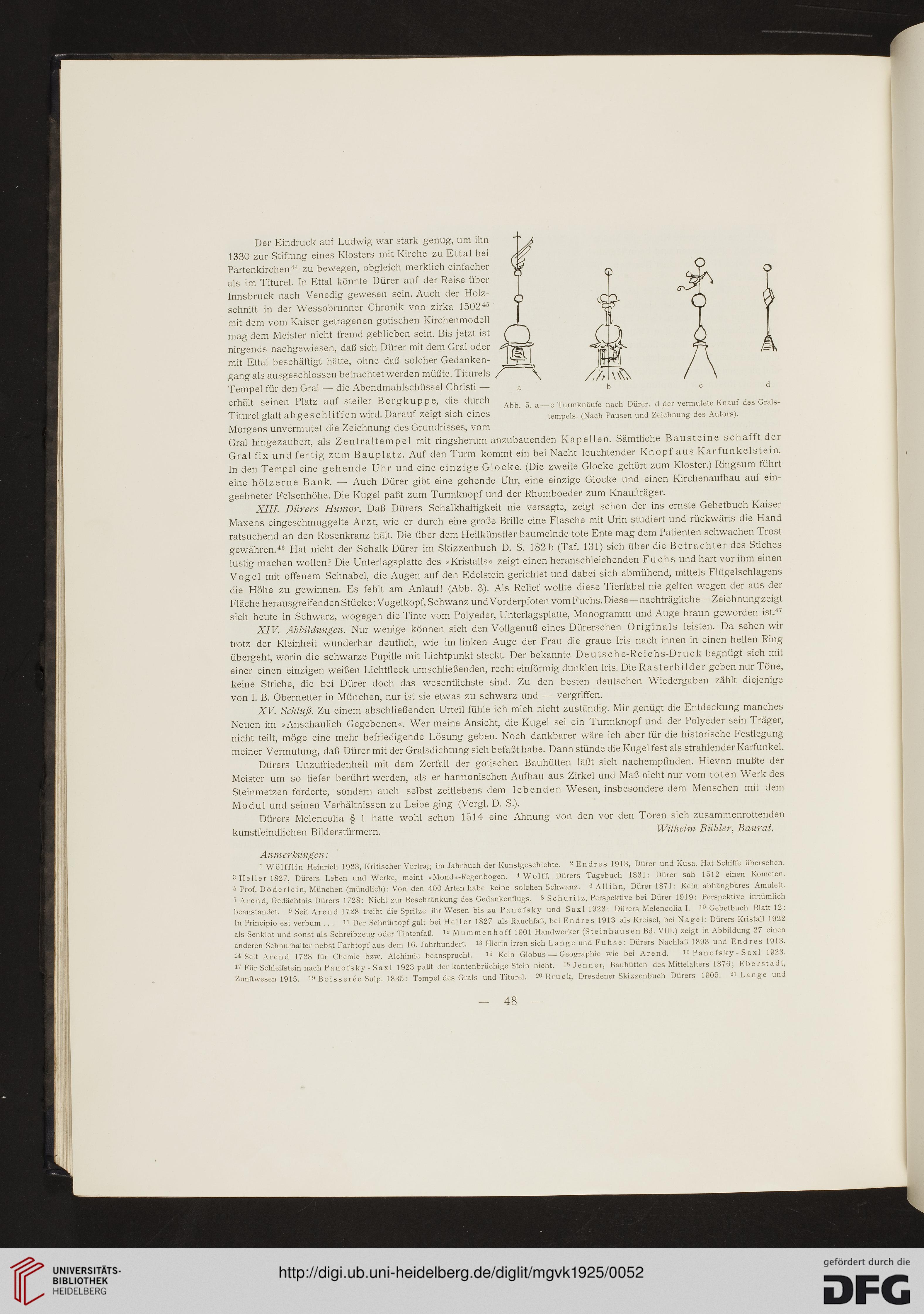

Abb. 5. a

-c Turmknäufe nach Dürer, d der vermutete Knauf des Grals-

tempels. (Nach Pausen und Zeichnung des Autors).

Der Eindruck auf Ludwig war stark genug, um ihn

1330 zur Stiftung eines Klosters mit Kirche zu Ettal bei

Partenkirchen44 zu bewegen, obgleich merklich einfacher

als im Titurel. In Ettal könnte Dürer auf der Reise über

Innsbruck nach Venedig gewesen sein. Auch der Holz-

schnitt in der Wessobrunner Chronik von zirka 150245

mit dem vom Kaiser getragenen gotischen Kirchenmodell

mag dem Meister nicht fremd geblieben seid. Bis jetzt ist

nirgends nachgewiesen, daß sich Dürer mit dem Gral oder

mit Ettal beschäftigt hätte, ohne daß solcher Gedanken-

gang als ausgeschlossen betrachtet werden müßte. Titurels

Tempel für den Gral — die Abendmahlschüssel Christi —

erhält seinen Platz auf steiler Bergkuppe, die durch

Titurel glatt abgeschliffen wird. Darauf zeigt sich eines

Morgens unvermutet die Zeichnung des Grundrisses, vom

Gral hingezaubert, als Zentraltempel mit ringsherum anzubauenden Kapellen. Sämtliche Bausteine schafft der

Gral fix und fertig zum Bauplatz. Auf den Turm kommt ein bei Nacht leuchtender Knopf aus Karfunkelstein.

In den Tempel eine gehende Uhr und eine einzige Glocke. (Die zweite Glocke gehört zum Kloster.) Ringsum führt

eine hölzerne Bank. — Auch Dürer gibt eine gehende Uhr, eine einzige Glocke und einen Kirchenaufbau auf ein-

geebneter Felsenhöhe. Die Kugel paßt zum Turmknopf und der Rhomboeder zum Knaufträger.

XIII. Dürers Humor. Daß Dürers Schalkhaftigkeit nie versagte, zeigt schon der ins ernste Gebetbuch Kaiser

Maxens eingeschmuggelte Arzt, wie er durch eine große Brille eine Flasche mit Urin studiert und rückwärts die Hand

ratsuchend an den Rosenkranz hält. Die über dem Heilkünstler baumelnde tote Ente mag dem Patienten schwachen Trost

gewähren.46 Hat nicht der Schalk Dürer im Skizzenbuch D. S. 182b (Taf. 131) sich über die Betrachter des Stiches

lustig machen wollen? Die Unterlagsplatte des »Kristalls« zeigt einen heranschleichenden Fuchs und hart vor ihm einen

Vogel mit offenem Schnabel, die Augen auf den Edelstein gerichtet und dabei sich abmühend, mittels Flügelschlagens

die Höhe zu gewinnen. Es fehlt am Anlauf! (Abb. 3). Als Relief wollte diese Tierfabel nie gelten wegen der aus der

Fläche herausgreifenden Stücke: Vogelkopf, Schwanz und Vorderpfoten vom Fuchs. Diese — nachträgliche — Zeichnung zeigt

sich heute in Schwarz, wogegen die Tinte vom Polyeder, Unterlagsplatte, Monogramm und Auge braun geworden ist.47

XIV. Abbildungen. Nur wenige können sich den Vollgenuß eines Dürerschen Originals leisten. Da sehen wir

trotz der Kleinheit wunderbar deutlich, wie im linken Auge der Frau die graue Iris nach innen in einen hellen Ring

übergeht, worin die schwarze Pupille mit Lichtpunkt steckt. Der bekannte Deutsche-Reichs-Druck begnügt sich mit

einer einen einzigen weißen Lichtfleck umschließenden, recht einförmig dunklen Iris. Die Rasterbilder geben nur Töne,

keine Striche, die bei Dürer doch das wesentlichste sind. Zu den besten deutschen Wiedergaben zählt diejenige

von I. B. Obernetter in München, nur ist sie etwas zu schwarz und — vergriffen.

XV. Schluß. Zu einem abschließenden Urteil fühle ich mich nicht zuständig. Mir genügt die Entdeckung manches

Neuen im »Anschaulich Gegebenen«. Wer meine Ansicht, die Kugel sei ein Turmknopf und der Polyeder sein Träger,

nicht teilt, möge eine mehr befriedigende Lösung geben. Noch dankbarer wäre ich aber für die historische Festlegung

meiner Vermutung, daß Dürer mit der Gralsdichtung sich befaßt habe. Dann stünde die Kugel fest als strahlender Karfunkel.

Dürers Unzufriedenheit mit dem Zerfall der gotischen Bauhütten läßt sich nachempfinden. Hievon mußte der

Meister um so tiefer berührt werden, als er harmonischen Aufbau aus Zirkel und Maß nicht nur vom toten Werk des

Steinmetzen forderte, sondern auch selbst zeitlebens dem lebenden Wesen, insbesondere dem Menschen mit dem

Modul und seinen Verhältnissen zu Leibe ging (Vergl. D. S.).

Dürers Melencolia § 1 hatte wohl schon 1514 eine Ahnung von den vor den Toren sich zusammenrottenden

kunstfeindlichen Bilderstürmern. Wilhelm Bühler, Baurat.

Anmerkungen:

1 Wölfflin Heinrich 1923, Kritischer Vortrag im Jahrbuch der Kunstgeschichte. 2 Endres 1913, Dürer und Kusa. Hat Schiffe übersehen.

3 Heller 1827, Dürers Leben und Werke, meint »Mond«-Regenbogen. *Wolff, Dürers Tagebuch 1831: Dürer sah 1512 einen Kometen.

5 Prof. D öder lein, München (mündlich): Von den 400 Arten habe keine solchen Schwanz. 6 Allihn, Dürer 1871 : Kein abhängbares Amulett.

7 Arend, Gedächtnis Dürers 1728: Nicht zur Beschränkung des Gedankenflugs. 8 Schuritz, Perspektive bei Dürer 1919: Perspektive irrtümlich

beanstandet. '■> Seit Arend 1728 treibt die Spritze ihr Wesen bis zu Panofsky und Saxl 1923: Dürers Melencolia I. i" Gebetbuch Blatt 12:

In Principio est verbum ... 11 Der Schnürtopf galt bei Heller 1827 als Rauchfaß, bei Endres 1913 als Kreisel, bei Nagel: Dürers Kristall 1922

als Senklot und sonst als Schreibzeug oder Tintenfaß. 12 Mummenhoff 1901 Handwerker (Steinhausen Bd. VIII.) zeigt in Abbildung 27 einen

anderen Schnurhalter nebst Farbtopf aus dem 16. Jahrhundert. 13 Hierin irren sich Lange und Fuhse: Dürers Nachlaß 1893 und Endres 1913.

1* Seit Arend 1728 für Chemie bzw. Alchimie beansprucht. 15 Kein Globus = Geographie wie bei Arend. ie Panofsky - S axl 1923.

17 Für Schleifstein nach Panofsky - Saxl 1923 paßt der kantenbrüchige Stein nicht. 18 Jenner, Bauhütten des Mittelalters 1876; Eberstadt,

Zunftwesen 1915. 19 Boisseree Sulp. 1835: Tempel des Grals und Titurel. 20 Brück, Dresdener Skizzenbuch Dürers 1905. 21 Lange und

— 48

-c Turmknäufe nach Dürer, d der vermutete Knauf des Grals-

tempels. (Nach Pausen und Zeichnung des Autors).

Der Eindruck auf Ludwig war stark genug, um ihn

1330 zur Stiftung eines Klosters mit Kirche zu Ettal bei

Partenkirchen44 zu bewegen, obgleich merklich einfacher

als im Titurel. In Ettal könnte Dürer auf der Reise über

Innsbruck nach Venedig gewesen sein. Auch der Holz-

schnitt in der Wessobrunner Chronik von zirka 150245

mit dem vom Kaiser getragenen gotischen Kirchenmodell

mag dem Meister nicht fremd geblieben seid. Bis jetzt ist

nirgends nachgewiesen, daß sich Dürer mit dem Gral oder

mit Ettal beschäftigt hätte, ohne daß solcher Gedanken-

gang als ausgeschlossen betrachtet werden müßte. Titurels

Tempel für den Gral — die Abendmahlschüssel Christi —

erhält seinen Platz auf steiler Bergkuppe, die durch

Titurel glatt abgeschliffen wird. Darauf zeigt sich eines

Morgens unvermutet die Zeichnung des Grundrisses, vom

Gral hingezaubert, als Zentraltempel mit ringsherum anzubauenden Kapellen. Sämtliche Bausteine schafft der

Gral fix und fertig zum Bauplatz. Auf den Turm kommt ein bei Nacht leuchtender Knopf aus Karfunkelstein.

In den Tempel eine gehende Uhr und eine einzige Glocke. (Die zweite Glocke gehört zum Kloster.) Ringsum führt

eine hölzerne Bank. — Auch Dürer gibt eine gehende Uhr, eine einzige Glocke und einen Kirchenaufbau auf ein-

geebneter Felsenhöhe. Die Kugel paßt zum Turmknopf und der Rhomboeder zum Knaufträger.

XIII. Dürers Humor. Daß Dürers Schalkhaftigkeit nie versagte, zeigt schon der ins ernste Gebetbuch Kaiser

Maxens eingeschmuggelte Arzt, wie er durch eine große Brille eine Flasche mit Urin studiert und rückwärts die Hand

ratsuchend an den Rosenkranz hält. Die über dem Heilkünstler baumelnde tote Ente mag dem Patienten schwachen Trost

gewähren.46 Hat nicht der Schalk Dürer im Skizzenbuch D. S. 182b (Taf. 131) sich über die Betrachter des Stiches

lustig machen wollen? Die Unterlagsplatte des »Kristalls« zeigt einen heranschleichenden Fuchs und hart vor ihm einen

Vogel mit offenem Schnabel, die Augen auf den Edelstein gerichtet und dabei sich abmühend, mittels Flügelschlagens

die Höhe zu gewinnen. Es fehlt am Anlauf! (Abb. 3). Als Relief wollte diese Tierfabel nie gelten wegen der aus der

Fläche herausgreifenden Stücke: Vogelkopf, Schwanz und Vorderpfoten vom Fuchs. Diese — nachträgliche — Zeichnung zeigt

sich heute in Schwarz, wogegen die Tinte vom Polyeder, Unterlagsplatte, Monogramm und Auge braun geworden ist.47

XIV. Abbildungen. Nur wenige können sich den Vollgenuß eines Dürerschen Originals leisten. Da sehen wir

trotz der Kleinheit wunderbar deutlich, wie im linken Auge der Frau die graue Iris nach innen in einen hellen Ring

übergeht, worin die schwarze Pupille mit Lichtpunkt steckt. Der bekannte Deutsche-Reichs-Druck begnügt sich mit

einer einen einzigen weißen Lichtfleck umschließenden, recht einförmig dunklen Iris. Die Rasterbilder geben nur Töne,

keine Striche, die bei Dürer doch das wesentlichste sind. Zu den besten deutschen Wiedergaben zählt diejenige

von I. B. Obernetter in München, nur ist sie etwas zu schwarz und — vergriffen.

XV. Schluß. Zu einem abschließenden Urteil fühle ich mich nicht zuständig. Mir genügt die Entdeckung manches

Neuen im »Anschaulich Gegebenen«. Wer meine Ansicht, die Kugel sei ein Turmknopf und der Polyeder sein Träger,

nicht teilt, möge eine mehr befriedigende Lösung geben. Noch dankbarer wäre ich aber für die historische Festlegung

meiner Vermutung, daß Dürer mit der Gralsdichtung sich befaßt habe. Dann stünde die Kugel fest als strahlender Karfunkel.

Dürers Unzufriedenheit mit dem Zerfall der gotischen Bauhütten läßt sich nachempfinden. Hievon mußte der

Meister um so tiefer berührt werden, als er harmonischen Aufbau aus Zirkel und Maß nicht nur vom toten Werk des

Steinmetzen forderte, sondern auch selbst zeitlebens dem lebenden Wesen, insbesondere dem Menschen mit dem

Modul und seinen Verhältnissen zu Leibe ging (Vergl. D. S.).

Dürers Melencolia § 1 hatte wohl schon 1514 eine Ahnung von den vor den Toren sich zusammenrottenden

kunstfeindlichen Bilderstürmern. Wilhelm Bühler, Baurat.

Anmerkungen:

1 Wölfflin Heinrich 1923, Kritischer Vortrag im Jahrbuch der Kunstgeschichte. 2 Endres 1913, Dürer und Kusa. Hat Schiffe übersehen.

3 Heller 1827, Dürers Leben und Werke, meint »Mond«-Regenbogen. *Wolff, Dürers Tagebuch 1831: Dürer sah 1512 einen Kometen.

5 Prof. D öder lein, München (mündlich): Von den 400 Arten habe keine solchen Schwanz. 6 Allihn, Dürer 1871 : Kein abhängbares Amulett.

7 Arend, Gedächtnis Dürers 1728: Nicht zur Beschränkung des Gedankenflugs. 8 Schuritz, Perspektive bei Dürer 1919: Perspektive irrtümlich

beanstandet. '■> Seit Arend 1728 treibt die Spritze ihr Wesen bis zu Panofsky und Saxl 1923: Dürers Melencolia I. i" Gebetbuch Blatt 12:

In Principio est verbum ... 11 Der Schnürtopf galt bei Heller 1827 als Rauchfaß, bei Endres 1913 als Kreisel, bei Nagel: Dürers Kristall 1922

als Senklot und sonst als Schreibzeug oder Tintenfaß. 12 Mummenhoff 1901 Handwerker (Steinhausen Bd. VIII.) zeigt in Abbildung 27 einen

anderen Schnurhalter nebst Farbtopf aus dem 16. Jahrhundert. 13 Hierin irren sich Lange und Fuhse: Dürers Nachlaß 1893 und Endres 1913.

1* Seit Arend 1728 für Chemie bzw. Alchimie beansprucht. 15 Kein Globus = Geographie wie bei Arend. ie Panofsky - S axl 1923.

17 Für Schleifstein nach Panofsky - Saxl 1923 paßt der kantenbrüchige Stein nicht. 18 Jenner, Bauhütten des Mittelalters 1876; Eberstadt,

Zunftwesen 1915. 19 Boisseree Sulp. 1835: Tempel des Grals und Titurel. 20 Brück, Dresdener Skizzenbuch Dürers 1905. 21 Lange und

— 48