Fuhsc 1893. --Arend 1728 hat den Mühlstein als solchen festgestellt. Von Eye 1860 sieht darin die »zermalmende Dialektik«. Nagel 1923

spricht von einem um die Achse gedrehten Prisma. Endres 1913 deutet das kreuzförmige Nabenloch (für Achse und Keile) auf Christus. 23 Heller

1891 verweist die Flügel auf unstete Gedankenweisen. -+ Endres 1913 beansprucht die Decke als »Symbol der Weberei«. 25 Arend 1728 hält

die Wage für das »Symbol der Statik«; V. Eye 1860 für den »Ausgleich der Gegensätze«; Allihn 1871 für »Justitia«. 26 v. Eye 1860 nimmt den

Windhund als Symbol eines »rasch zu erfassenden Gedankens«; Weber 1900 als »Logik«; Giehlow zieht ägyptische Hieroglyphen heran (Der

Windhund ist aus Hunger melancholisch). 27 Vgl. 18. 28 Haase Jul. München, 1919 Bauhütten des Mittelalters und Zahlensymbolik. 29 Vgl. 18.

30 Vgl. 15 und 16. 31 Wölfflin und Nagel sprechen vom »Rollen« der Kugel. 32 Rehling und Bohnhors t 1889, Pflanzen i. d. Mythologie;

Sohns 1899, Unsere Pflanzen. 33 Dr. Kupper, Botanisches Institut München, mündliche Angabe auch bezüglich 32, 34 Panofsky - Saxl 1923:

erklären das Gewächs als nicht näher bestimmbar; Springer 1892, Bilder aus Kunstgeschichte, Warburg 1919, Heidnisch-antike Weissagung

sowie Wölfflin halten das Kraut für »Bittersüßen Nachtschatten« oder Sennesblätter; Allihn für Myrthe; Heller 1827 für Milzkraut. Arend 1728,

Zucker 1900 und Giehlow gehen auf den »Ehrenkranz« nicht näher ein. 35 ßei Wölfflin sowie Panofsky-Saxl 1923 u.a. 36 Vgl. Warburg 1919

S. 58. 37 Vgl. Wölfflin und Panofsky-Saxl 1923. Bei Arend 1728 »Symbol der Arithmetik«. 38 Vgl. 18. 39 Giehlows Hieroglyphen 1898,

1903, 1915. 1° Auch Wölfflin 1923 findet Hieroglyphik unnötig. « Passavant 1862 Peintre graveur und Allihn 1871: I von lto = Geh fort!

J von Jacet = Hier liegt. 12 rm Einklang mit Wölfflin 1923. «Vgl. 10; Boisseree 1835; Hertz 1882 Parzival und Gral; Zarncke 1876

Gralstempel. ** Holland 1860, Ludwig d.B. und Ettal; Dehio und Bezold 1898, Kirchliche Baukunst: Klosterkirche zu Ettal als einzige gotische

Zentralkirche Deutschlands sei einzigartig und rätselhaft. Fr. v. Thirsch 1899, Baugeschichte Ettals gibt Zeichnung mit Kugel als Turmbekrünung.

45 In der Staatsbibliothek zu München. *6 Gebetbuch Nr. 5 »Proprie sue fragilitatis« ... 17 Briefe des Kupferstichkabinetts Dresden: Dr. von Manteuffel.

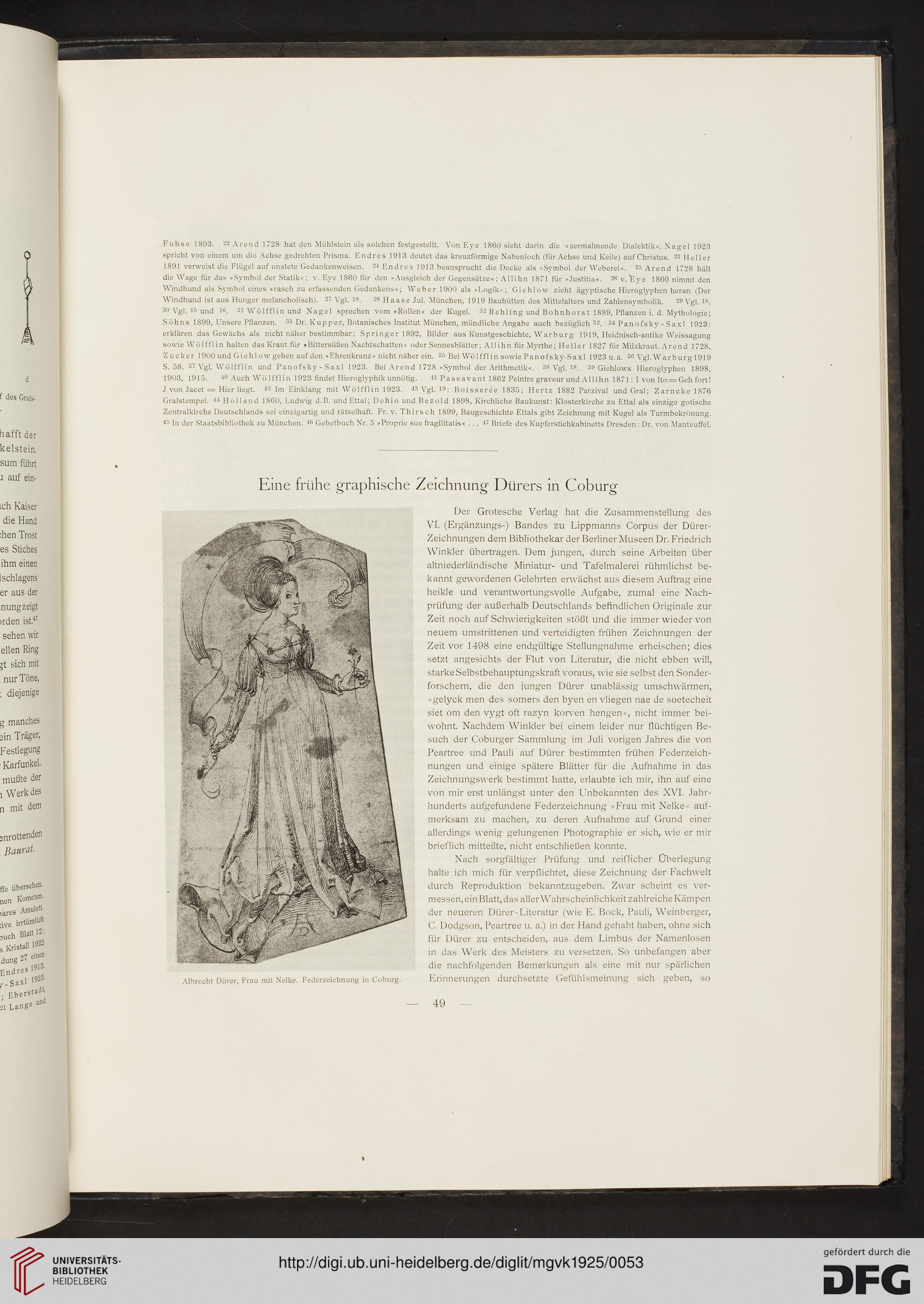

Eine frühe graphische Zeichnung Dürers in Coburg

Albrecht Dürer, Frau mit Nelke. Federzeichnung in Coburg.

Der Grotesche Verlag hat die Zusammenstellung des

VI. (Ergänzungs-) Bandes zu Lippmanns Corpus der Dürer-

Zeichnungen dem Bibliothekar der Berliner Museen Dr. Friedrich

Winkler übertragen. Dem jungen, durch seine Arbeiten über

altniederländische Miniatur- und Tafelmalerei rühmlichst be-

kannt gewordenen Gelehrten erwächst aus diesem Auftrag eine

heikle und verantwortungsvolle Aufgabe, zumal eine Nach-

prüfung der außerhalb Deutschlands befindlichen Originale zur

Zeit noch auf Schwierigkeiten stößt und die immer wieder von

neuem umstrittenen und verteidigten frühen Zeichnungen der

Zeit vor 1498 eine endgültige Stellungnahme erheischen; dies

setzt angesichts der Flut von Literatur, die nicht ebben will,

starke Selbstbehauptungskraft voraus, wie sie selbst den Sonder-

forschern, die den jungen Dürer unablässig umschwärmen,

»gelyck men des somers den byen en vliegen nae de soetecheit

siet om den vygt oft razyn korven hengen«, nicht immer bei-

wohnt. Nachdem Winkler bei einem leider nur flüchtigen Be-

such der Coburger Sammlung im Juli vorigen Jahres die von

Peartree und Pauli auf Dürer bestimmten frühen Federzeich-

nungen und einige spätere Blätter für die Aufnahme in das

Zeichnungswerk bestimmt hatte, erlaubte ich mir, ihn auf eine

von mir erst unlängst unter den Unbekannten des XVI. Jahr-

hunderts aufgefundene Federzeichnung »Frau mit Nelke« auf-

merksam zu machen, zu deren Aufnahme auf Grund einer

allerdings wenig gelungenen Photographie er sich, wie er mir

brieflich mitteilte, nicht entschließen konnte.

Nach sorgfältiger Prüfung und reiflicher Überlegung

halte ich mich für verpflichtet, diese Zeichnung der Fachwelt

durch Reproduktion bekanntzugeben. Zwar scheint es ver-

messen, ein Blatt, das aller Wahrscheinlichkeit zahlreiche Kämpen

der neueren Dürer-Literatur (wie E. Bock, Pauli, Weinberger,

C. Dodgson, Peartree u. a.) in der Hand gehabt haben, ohne sich

für Dürer zu entscheiden, aus dem Limbus der Namenlosen

in das Werk des Meisters zu versetzen. So unbefangen aber

die nachfolgenden Bemerkungen als eine mit nur spärlichen

Erinnerungen durchsetzte Gefühlsmeinung sich geben, so

— 49 —

spricht von einem um die Achse gedrehten Prisma. Endres 1913 deutet das kreuzförmige Nabenloch (für Achse und Keile) auf Christus. 23 Heller

1891 verweist die Flügel auf unstete Gedankenweisen. -+ Endres 1913 beansprucht die Decke als »Symbol der Weberei«. 25 Arend 1728 hält

die Wage für das »Symbol der Statik«; V. Eye 1860 für den »Ausgleich der Gegensätze«; Allihn 1871 für »Justitia«. 26 v. Eye 1860 nimmt den

Windhund als Symbol eines »rasch zu erfassenden Gedankens«; Weber 1900 als »Logik«; Giehlow zieht ägyptische Hieroglyphen heran (Der

Windhund ist aus Hunger melancholisch). 27 Vgl. 18. 28 Haase Jul. München, 1919 Bauhütten des Mittelalters und Zahlensymbolik. 29 Vgl. 18.

30 Vgl. 15 und 16. 31 Wölfflin und Nagel sprechen vom »Rollen« der Kugel. 32 Rehling und Bohnhors t 1889, Pflanzen i. d. Mythologie;

Sohns 1899, Unsere Pflanzen. 33 Dr. Kupper, Botanisches Institut München, mündliche Angabe auch bezüglich 32, 34 Panofsky - Saxl 1923:

erklären das Gewächs als nicht näher bestimmbar; Springer 1892, Bilder aus Kunstgeschichte, Warburg 1919, Heidnisch-antike Weissagung

sowie Wölfflin halten das Kraut für »Bittersüßen Nachtschatten« oder Sennesblätter; Allihn für Myrthe; Heller 1827 für Milzkraut. Arend 1728,

Zucker 1900 und Giehlow gehen auf den »Ehrenkranz« nicht näher ein. 35 ßei Wölfflin sowie Panofsky-Saxl 1923 u.a. 36 Vgl. Warburg 1919

S. 58. 37 Vgl. Wölfflin und Panofsky-Saxl 1923. Bei Arend 1728 »Symbol der Arithmetik«. 38 Vgl. 18. 39 Giehlows Hieroglyphen 1898,

1903, 1915. 1° Auch Wölfflin 1923 findet Hieroglyphik unnötig. « Passavant 1862 Peintre graveur und Allihn 1871: I von lto = Geh fort!

J von Jacet = Hier liegt. 12 rm Einklang mit Wölfflin 1923. «Vgl. 10; Boisseree 1835; Hertz 1882 Parzival und Gral; Zarncke 1876

Gralstempel. ** Holland 1860, Ludwig d.B. und Ettal; Dehio und Bezold 1898, Kirchliche Baukunst: Klosterkirche zu Ettal als einzige gotische

Zentralkirche Deutschlands sei einzigartig und rätselhaft. Fr. v. Thirsch 1899, Baugeschichte Ettals gibt Zeichnung mit Kugel als Turmbekrünung.

45 In der Staatsbibliothek zu München. *6 Gebetbuch Nr. 5 »Proprie sue fragilitatis« ... 17 Briefe des Kupferstichkabinetts Dresden: Dr. von Manteuffel.

Eine frühe graphische Zeichnung Dürers in Coburg

Albrecht Dürer, Frau mit Nelke. Federzeichnung in Coburg.

Der Grotesche Verlag hat die Zusammenstellung des

VI. (Ergänzungs-) Bandes zu Lippmanns Corpus der Dürer-

Zeichnungen dem Bibliothekar der Berliner Museen Dr. Friedrich

Winkler übertragen. Dem jungen, durch seine Arbeiten über

altniederländische Miniatur- und Tafelmalerei rühmlichst be-

kannt gewordenen Gelehrten erwächst aus diesem Auftrag eine

heikle und verantwortungsvolle Aufgabe, zumal eine Nach-

prüfung der außerhalb Deutschlands befindlichen Originale zur

Zeit noch auf Schwierigkeiten stößt und die immer wieder von

neuem umstrittenen und verteidigten frühen Zeichnungen der

Zeit vor 1498 eine endgültige Stellungnahme erheischen; dies

setzt angesichts der Flut von Literatur, die nicht ebben will,

starke Selbstbehauptungskraft voraus, wie sie selbst den Sonder-

forschern, die den jungen Dürer unablässig umschwärmen,

»gelyck men des somers den byen en vliegen nae de soetecheit

siet om den vygt oft razyn korven hengen«, nicht immer bei-

wohnt. Nachdem Winkler bei einem leider nur flüchtigen Be-

such der Coburger Sammlung im Juli vorigen Jahres die von

Peartree und Pauli auf Dürer bestimmten frühen Federzeich-

nungen und einige spätere Blätter für die Aufnahme in das

Zeichnungswerk bestimmt hatte, erlaubte ich mir, ihn auf eine

von mir erst unlängst unter den Unbekannten des XVI. Jahr-

hunderts aufgefundene Federzeichnung »Frau mit Nelke« auf-

merksam zu machen, zu deren Aufnahme auf Grund einer

allerdings wenig gelungenen Photographie er sich, wie er mir

brieflich mitteilte, nicht entschließen konnte.

Nach sorgfältiger Prüfung und reiflicher Überlegung

halte ich mich für verpflichtet, diese Zeichnung der Fachwelt

durch Reproduktion bekanntzugeben. Zwar scheint es ver-

messen, ein Blatt, das aller Wahrscheinlichkeit zahlreiche Kämpen

der neueren Dürer-Literatur (wie E. Bock, Pauli, Weinberger,

C. Dodgson, Peartree u. a.) in der Hand gehabt haben, ohne sich

für Dürer zu entscheiden, aus dem Limbus der Namenlosen

in das Werk des Meisters zu versetzen. So unbefangen aber

die nachfolgenden Bemerkungen als eine mit nur spärlichen

Erinnerungen durchsetzte Gefühlsmeinung sich geben, so

— 49 —