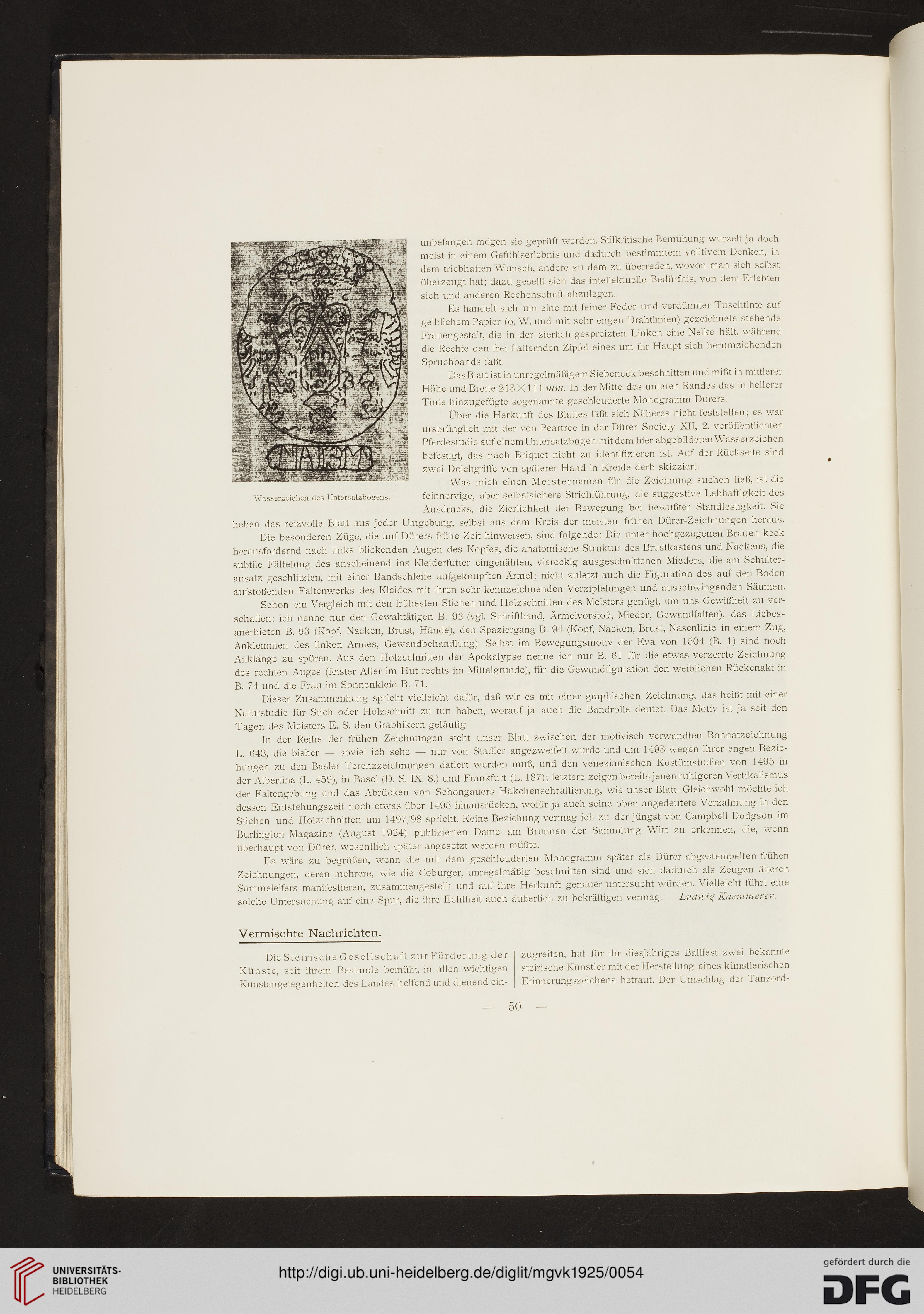

Wasserzeichen des Untersatzbogens.

unbefangen mögen sie geprüft werden. Stilkritische Bemühung wurzelt ja doch

meist in einem Gefühlserlebnis und dadurch bestimmtem volitivem Denken, in

dem triebhaften Wunsch, andere zu dem zu überreden, wovon man sich selbst

überzeugt hat; dazu gesellt sich das intellektuelle Bedürfnis, von dem Erlebten

sich und anderen Rechenschaft abzulegen.

Es handelt sich um eine mit feiner Feder und verdünnter Tuschtinte auf

gelblichem Papier (o. W. und mit sehr engen Drahtlinien) gezeichnete stehende

Frauengestalt, die in der zierlich gespreizten Linken eine Nelke hält, während

die Rechte den frei flatternden Zipfel eines um ihr Haupt sich herumziehenden

Spruchbands faßt.

DasBlatt ist in unregelmäßigem Siebeneck beschnitten und mißt in mittlerer

Höhe und Breite 213X111 mm. In der Mitte des unteren Randes das in hellerer

Tinte hinzugefügte sogenannte geschleuderte Monogramm Dürers.

Über die Herkunft des Blattes läßt sich Näheres nicht feststellen; es war

ursprünglich mit der von Peartree in der Dürer Society XII, 2, veröffentlichten

Pferdestudie auf einem Untersatzbogen müdem hier abgebildeten Wasserzeichen

befestigt, das nach Briquet nicht zu identifizieren ist. Auf der Rückseite sind

zwei Dolchgriffe von späterer Hand in Kreide derb skizziert.

Was mich einen Meisternamen für die Zeichnung suchen ließ, ist die

feinnervige, aber selbstsichere Strichführung, die suggestive Lebhaftigkeit des

Ausdrucks, die Zierlichkeit der Bewegung bei bewußter Standfestigkeit. Sie

heben das reizvolle Blatt aus jeder Umgebung, selbst aus dem Kreis der meisten frühen Dürer-Zeichnungen heraus.

Die besonderen Züge, die auf Dürers frühe Zeit hinweisen, sind folgende: Die unter hochgezogenen Brauen keck

herausfordernd nach links blickenden Augen des Kopfes, die anatomische Struktur des Brustkastens und Nackens, die

subtile Fältelung des anscheinend ins Kleiderfutter eingenähten, viereckig ausgeschnittenen Mieders, die am Schulter-

ansatz geschlitzten, mit einer Bandschleife aufgeknüpften Ärmel; nicht zuletzt auch die Figuration des auf den Boden

aufstoßenden Faltenwerks des Kleides mit ihren sehr kennzeichnenden Verzipfelungen und ausschwingenden Säumen.

Schon ein Vergleich mit den frühesten Stichen und Holzschnitten des Meisters genügt, um uns Gewißheit zu ver-

schaffen: ich nenne nur den Gewalttätigen B. 92 (vgl. Schriftband, Ärmelvorstoß, Mieder, Gewandfalten), das Liebes-

anerbieten B. 93 (Kopf, Nacken, Brust, Hände), den Spaziergang B. 94 (Kopf, Nacken, Brust, Nasenlinie in einem Zug,

Anklemmen des linken Armes, Gewandbehandlung). Selbst im Bewegungsmotiv der Eva von 1504 (B. 1) sind noch

Anklänge zu spüren. Aus den Holzschnitten der Apokalypse nenne ich nur B. 61 für die etwas verzerrte Zeichnung

des rechten Auges (feister Alter im Hut rechts im Mittelgrunde), für die Gewandfiguration den weiblichen Rückenakt in

B. 74 und die Frau im Sonnenkleid B. 71.

Dieser Zusammenhang spricht vielleicht dafür, daß wir es mit einer graphischen Zeichnung, das heißt mit einer

Naturstudie für Stich oder Holzschnitt zu tun haben, worauf ja auch die Bandrolle deutet. Das Motiv ist ja seit den

Tagen des Meisters E. S. den Graphikern geläufig.

In der Reihe der frühen Zeichnungen steht unser Blatt zwischen der motivisch verwandten Bonnatzeichnung

L. 643, die bisher — soviel ich sehe — nur von Stadler angezweifelt wurde und um 1493 wegen ihrer engen Bezie-

hungen zu den Basler Terenzzeichnungen datiert werden muß, und den venezianischen Kostümstudien von 1495 in

der Albertina (L. 459), in Basel (D. S. IX. 8.) und Frankfurt (L. 187); letztere zeigen bereits jenen ruhigeren Vertikalismus

der Faltengebung und das Abrücken von Schongauers Häkchenschraffierung, wie unser Blatt. Gleichwohl möchte ich

dessen Entstehungszeit noch etwas über 1495 hinausrücken, wofür ja auch seine oben angedeutete Verzahnung in den

Stichen und Holzschnitten um 1497/98 spricht. Keine Beziehung vermag ich zu der jüngst von Campbell Dodgson im

Burlington Magazine (August 1924) publizierten Dame am Brunnen der Sammlung Witt zu erkennen, die, wenn

überhaupt von Dürer, wesentlich später angesetzt werden müßte.

Es wäre zu begrüßen, wenn die mit dem geschleuderten Monogramm später als Dürer abgestempelten frühen

Zeichnungen, deren mehrere, wie die Coburger, unregelmäßig beschnitten sind und sich dadurch als Zeugen älteren

Sammeleifers manifestieren, zusammengestellt und auf ihre Herkunft genauer untersucht würden. Vielleicht führt eine

solche Untersuchung auf eine Spur, die ihre Echtheit auch äußerlich zu bekräftigen vermag. Ludwig Kaemmerer.

Vermischte Nachrichten.

Die Steirische Gesellschaft zur Förderung der

Künste, seit ihrem Bestände bemüht, in allen wichtigen

Kunstangelegenheiten des Landes helfend und dienend ein-

zugreifen, hat für ihr diesjähriges Ballfest zwei bekannte

steirische Künstler mit der Herstellung eines künstlerischen

Erinnerungszeichens betraut. Der Umschlag der Tanzord-

50 -

unbefangen mögen sie geprüft werden. Stilkritische Bemühung wurzelt ja doch

meist in einem Gefühlserlebnis und dadurch bestimmtem volitivem Denken, in

dem triebhaften Wunsch, andere zu dem zu überreden, wovon man sich selbst

überzeugt hat; dazu gesellt sich das intellektuelle Bedürfnis, von dem Erlebten

sich und anderen Rechenschaft abzulegen.

Es handelt sich um eine mit feiner Feder und verdünnter Tuschtinte auf

gelblichem Papier (o. W. und mit sehr engen Drahtlinien) gezeichnete stehende

Frauengestalt, die in der zierlich gespreizten Linken eine Nelke hält, während

die Rechte den frei flatternden Zipfel eines um ihr Haupt sich herumziehenden

Spruchbands faßt.

DasBlatt ist in unregelmäßigem Siebeneck beschnitten und mißt in mittlerer

Höhe und Breite 213X111 mm. In der Mitte des unteren Randes das in hellerer

Tinte hinzugefügte sogenannte geschleuderte Monogramm Dürers.

Über die Herkunft des Blattes läßt sich Näheres nicht feststellen; es war

ursprünglich mit der von Peartree in der Dürer Society XII, 2, veröffentlichten

Pferdestudie auf einem Untersatzbogen müdem hier abgebildeten Wasserzeichen

befestigt, das nach Briquet nicht zu identifizieren ist. Auf der Rückseite sind

zwei Dolchgriffe von späterer Hand in Kreide derb skizziert.

Was mich einen Meisternamen für die Zeichnung suchen ließ, ist die

feinnervige, aber selbstsichere Strichführung, die suggestive Lebhaftigkeit des

Ausdrucks, die Zierlichkeit der Bewegung bei bewußter Standfestigkeit. Sie

heben das reizvolle Blatt aus jeder Umgebung, selbst aus dem Kreis der meisten frühen Dürer-Zeichnungen heraus.

Die besonderen Züge, die auf Dürers frühe Zeit hinweisen, sind folgende: Die unter hochgezogenen Brauen keck

herausfordernd nach links blickenden Augen des Kopfes, die anatomische Struktur des Brustkastens und Nackens, die

subtile Fältelung des anscheinend ins Kleiderfutter eingenähten, viereckig ausgeschnittenen Mieders, die am Schulter-

ansatz geschlitzten, mit einer Bandschleife aufgeknüpften Ärmel; nicht zuletzt auch die Figuration des auf den Boden

aufstoßenden Faltenwerks des Kleides mit ihren sehr kennzeichnenden Verzipfelungen und ausschwingenden Säumen.

Schon ein Vergleich mit den frühesten Stichen und Holzschnitten des Meisters genügt, um uns Gewißheit zu ver-

schaffen: ich nenne nur den Gewalttätigen B. 92 (vgl. Schriftband, Ärmelvorstoß, Mieder, Gewandfalten), das Liebes-

anerbieten B. 93 (Kopf, Nacken, Brust, Hände), den Spaziergang B. 94 (Kopf, Nacken, Brust, Nasenlinie in einem Zug,

Anklemmen des linken Armes, Gewandbehandlung). Selbst im Bewegungsmotiv der Eva von 1504 (B. 1) sind noch

Anklänge zu spüren. Aus den Holzschnitten der Apokalypse nenne ich nur B. 61 für die etwas verzerrte Zeichnung

des rechten Auges (feister Alter im Hut rechts im Mittelgrunde), für die Gewandfiguration den weiblichen Rückenakt in

B. 74 und die Frau im Sonnenkleid B. 71.

Dieser Zusammenhang spricht vielleicht dafür, daß wir es mit einer graphischen Zeichnung, das heißt mit einer

Naturstudie für Stich oder Holzschnitt zu tun haben, worauf ja auch die Bandrolle deutet. Das Motiv ist ja seit den

Tagen des Meisters E. S. den Graphikern geläufig.

In der Reihe der frühen Zeichnungen steht unser Blatt zwischen der motivisch verwandten Bonnatzeichnung

L. 643, die bisher — soviel ich sehe — nur von Stadler angezweifelt wurde und um 1493 wegen ihrer engen Bezie-

hungen zu den Basler Terenzzeichnungen datiert werden muß, und den venezianischen Kostümstudien von 1495 in

der Albertina (L. 459), in Basel (D. S. IX. 8.) und Frankfurt (L. 187); letztere zeigen bereits jenen ruhigeren Vertikalismus

der Faltengebung und das Abrücken von Schongauers Häkchenschraffierung, wie unser Blatt. Gleichwohl möchte ich

dessen Entstehungszeit noch etwas über 1495 hinausrücken, wofür ja auch seine oben angedeutete Verzahnung in den

Stichen und Holzschnitten um 1497/98 spricht. Keine Beziehung vermag ich zu der jüngst von Campbell Dodgson im

Burlington Magazine (August 1924) publizierten Dame am Brunnen der Sammlung Witt zu erkennen, die, wenn

überhaupt von Dürer, wesentlich später angesetzt werden müßte.

Es wäre zu begrüßen, wenn die mit dem geschleuderten Monogramm später als Dürer abgestempelten frühen

Zeichnungen, deren mehrere, wie die Coburger, unregelmäßig beschnitten sind und sich dadurch als Zeugen älteren

Sammeleifers manifestieren, zusammengestellt und auf ihre Herkunft genauer untersucht würden. Vielleicht führt eine

solche Untersuchung auf eine Spur, die ihre Echtheit auch äußerlich zu bekräftigen vermag. Ludwig Kaemmerer.

Vermischte Nachrichten.

Die Steirische Gesellschaft zur Förderung der

Künste, seit ihrem Bestände bemüht, in allen wichtigen

Kunstangelegenheiten des Landes helfend und dienend ein-

zugreifen, hat für ihr diesjähriges Ballfest zwei bekannte

steirische Künstler mit der Herstellung eines künstlerischen

Erinnerungszeichens betraut. Der Umschlag der Tanzord-

50 -