■■■

mphmhhm

ttnung

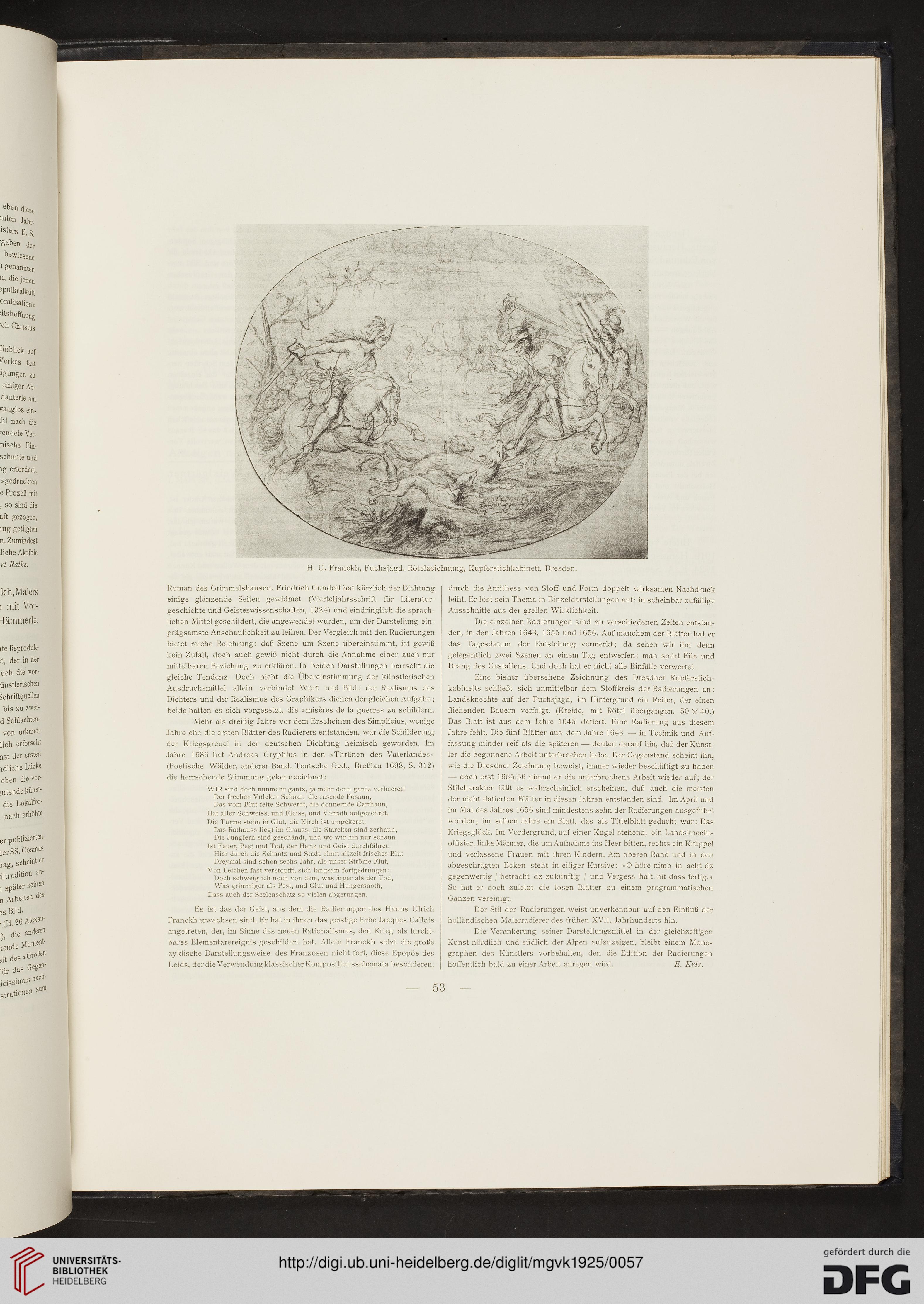

H. U. Franckh, Fuchsjagd. Rötelzeichnung, Kupferstichkabinett, Dresden.

Roman des Grimmeishausen. Friedrich Gundolf hat kürzlich der Dichtung

einige glänzende Seiten gewidmet (Vierteljahrsschrift für Literatur-

geschichte und Geisteswissenschaften, 1924) und eindringlich die sprach-

lichen Mittel geschildert, die angewendet wurden, um der Darstellung ein-

prägsamste Anschaulichkeit zu leihen. Der Vergleich mit den Radierungen

bietet reiche Belehrung: daß Szene um Szene übereinstimmt, ist gewiß

kein Zufall, doch auch gewiß nicht durch die Annahme einer auch nur

mittelbaren Beziehung zu erklären. In beiden Darstellungen herrscht die

gleiche Tendenz. Doch nicht die Übereinstimmung der künstlerischen

Ausdrucksmittel allein verbindet Wort und Bild: der Realismus des

Dichters und der Realismus des Graphikers dienen dergleichen Aufgabe;

beide hatten es sich vorgesetzt, die »miseres de la guerre« zu schildern.

Mehr als dreißig Jahre vor dem Erscheinen des Simplicius, wenige

Jahre ehe die ersten Blätter des Radierers entstanden, war die Schilderung

der Kriegsgreuel in der deutschen Dichtung heimisch geworden. Im

Jahre 1636 hat Andreas Gryphius in den »Thränen des Vaterlandes«

(Poetische Wälder, anderer Band. Teutsche Ged., Breßlau 1698, S. 312)

die herrschende Stimmung gekennzeichnet:

WIR sind doch nunmehr gantz, ja mehr denn gantz verheeret!

Der frechen Völcker Schaar, die rasende Posaun,

Das vom Blut fette Schwerdt, die donnernde Carthaun,

Hat aller Schweiss, und Fleiss, und Vorrath aufgezehret.

Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekeret.

Das Rathauss liegt im Grauss, die Stareken sind zerhaun,

Die Jungfern sind geschändt, und wo wir hin nur schaun

Ist Feuer, Pest und Tod, der Hertz und Geist durchfähret.

Hier durch die Schantz und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut

Dreymal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut,

Von Leichen fast verstopfft, sich langsam fortgedrungen :

Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,

Was grimmiger als Pest, und Glut und Hungersnoth,

Dass auch der Seelenschatz so vielen abgerungen.

Es ist das der Geist, aus dem die Radierungen des Flanns Ulrich

Franckh erwachsen sind. Er hat in ihnen das geistige Erbe Jacques Callots

angetreten, der, im Sinne des neuen Rationalismus, den Krieg als furcht-

bares Elementarereignis geschildert hat. Allein Franckh setzt die große

zyklische Darstellungsweise des Franzosen nicht fort, diese Epopöe des

Leids, der die Verwendung klassisch er Kompositionsschemata besonderen,

durch die Antithese von Stoff und Form doppelt wirksamen Nachdruck

leiht. Er löst sein Thema in Einzeldarstellungen auf: in scheinbar zufällige

Ausschnitte aus der grellen Wirklichkeit.

Die einzelnen Radierungen sind zu verschiedenen Zeiten entstan-

den, in den Jahren 1643, 1655 und 1656. Auf manchem der Blätter hat er

das Tagesdatum der Entstehung vermerkt; da sehen wir ihn denn

gelegentlich zwei Szenen an einem Tag entwerfen: man spürt Eile und

Drang des Gestaltens. Und doch hat er nicht alle Einfälle verwertet.

Eine bisher übersehene Zeichnung des Dresdner Kupferstich-

kabinetts schließt sich unmittelbar dem Stoffkreis der Radierungen an:

Landsknechte auf der Fuchsjagd, im Hintergrund ein Reiter, der einen

fliehenden Bauern verfolgt. (Kreide, mit Rötel übergangen. 50 X 40.)

Das Blatt ist aus dem Jahre 1645 datiert. Eine Radierung aus diesem

Jahre fehlt. Die fünf Blätter aus dem Jahre 1643 — in Technik und Auf-

fassung minder reif als die späteren — deuten darauf hin, daß der Künst-

ler die begonnene Arbeit unterbrochen habe. Der Gegenstand scheint ihn,

wie die Dresdner Zeichnung beweist, immer wieder beschäftigt zu haben

— doch erst 1655;56 nimmt er die unterbrochene Arbeit wieder auf; der

Stilcharakter läßt es wahrscheinlich erscheinen, daß auch die meisten

der nicht datierten Blätter in diesen Jahren entstanden sind. Im April und

im Mai des Jahres 1656 sind mindestens zehn der Radierungen ausgeführt

worden; im selben Jahre ein Blatt, das als Tittelblatt gedacht war: Das

Kriegsglück. Im Vordergrund, auf einer Kugel stehend, ein Landsknecht-

offizier, links Männer, die um Aufnahme ins Heer bitten, rechts ein Krüppel

und verlassene Frauen mit ihren Kindern. Am oberen Rand und in den

abgeschrägten Ecken steht in eiliger Kursive: »0 höre nimb in acht dz

gegenwertig / betracht dz zukünftig / und Vergess halt nit dass fertig.«

So hat er doch zuletzt die losen Blätter zu einem programmatischen

Ganzen vereinigt.

Der Stil der Radierungen weist unverkennbar auf den Einfluß der

holländischen Malerradierer des frühen XVII. Jahrhunderts hin.

Die Verankerung seiner Darstellungsmittel in der gleichzeitigen

Kunst nördlich und südlich der Alpen aufzuzeigen, bleibt einem Mono-

graphen des Künstlers vorbehalten, den die Edition der Radierungen

hoffentlich bald zu einer Arbeit anregen wird. E. Kris.

53

mphmhhm

ttnung

H. U. Franckh, Fuchsjagd. Rötelzeichnung, Kupferstichkabinett, Dresden.

Roman des Grimmeishausen. Friedrich Gundolf hat kürzlich der Dichtung

einige glänzende Seiten gewidmet (Vierteljahrsschrift für Literatur-

geschichte und Geisteswissenschaften, 1924) und eindringlich die sprach-

lichen Mittel geschildert, die angewendet wurden, um der Darstellung ein-

prägsamste Anschaulichkeit zu leihen. Der Vergleich mit den Radierungen

bietet reiche Belehrung: daß Szene um Szene übereinstimmt, ist gewiß

kein Zufall, doch auch gewiß nicht durch die Annahme einer auch nur

mittelbaren Beziehung zu erklären. In beiden Darstellungen herrscht die

gleiche Tendenz. Doch nicht die Übereinstimmung der künstlerischen

Ausdrucksmittel allein verbindet Wort und Bild: der Realismus des

Dichters und der Realismus des Graphikers dienen dergleichen Aufgabe;

beide hatten es sich vorgesetzt, die »miseres de la guerre« zu schildern.

Mehr als dreißig Jahre vor dem Erscheinen des Simplicius, wenige

Jahre ehe die ersten Blätter des Radierers entstanden, war die Schilderung

der Kriegsgreuel in der deutschen Dichtung heimisch geworden. Im

Jahre 1636 hat Andreas Gryphius in den »Thränen des Vaterlandes«

(Poetische Wälder, anderer Band. Teutsche Ged., Breßlau 1698, S. 312)

die herrschende Stimmung gekennzeichnet:

WIR sind doch nunmehr gantz, ja mehr denn gantz verheeret!

Der frechen Völcker Schaar, die rasende Posaun,

Das vom Blut fette Schwerdt, die donnernde Carthaun,

Hat aller Schweiss, und Fleiss, und Vorrath aufgezehret.

Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekeret.

Das Rathauss liegt im Grauss, die Stareken sind zerhaun,

Die Jungfern sind geschändt, und wo wir hin nur schaun

Ist Feuer, Pest und Tod, der Hertz und Geist durchfähret.

Hier durch die Schantz und Stadt, rinnt allzeit frisches Blut

Dreymal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut,

Von Leichen fast verstopfft, sich langsam fortgedrungen :

Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,

Was grimmiger als Pest, und Glut und Hungersnoth,

Dass auch der Seelenschatz so vielen abgerungen.

Es ist das der Geist, aus dem die Radierungen des Flanns Ulrich

Franckh erwachsen sind. Er hat in ihnen das geistige Erbe Jacques Callots

angetreten, der, im Sinne des neuen Rationalismus, den Krieg als furcht-

bares Elementarereignis geschildert hat. Allein Franckh setzt die große

zyklische Darstellungsweise des Franzosen nicht fort, diese Epopöe des

Leids, der die Verwendung klassisch er Kompositionsschemata besonderen,

durch die Antithese von Stoff und Form doppelt wirksamen Nachdruck

leiht. Er löst sein Thema in Einzeldarstellungen auf: in scheinbar zufällige

Ausschnitte aus der grellen Wirklichkeit.

Die einzelnen Radierungen sind zu verschiedenen Zeiten entstan-

den, in den Jahren 1643, 1655 und 1656. Auf manchem der Blätter hat er

das Tagesdatum der Entstehung vermerkt; da sehen wir ihn denn

gelegentlich zwei Szenen an einem Tag entwerfen: man spürt Eile und

Drang des Gestaltens. Und doch hat er nicht alle Einfälle verwertet.

Eine bisher übersehene Zeichnung des Dresdner Kupferstich-

kabinetts schließt sich unmittelbar dem Stoffkreis der Radierungen an:

Landsknechte auf der Fuchsjagd, im Hintergrund ein Reiter, der einen

fliehenden Bauern verfolgt. (Kreide, mit Rötel übergangen. 50 X 40.)

Das Blatt ist aus dem Jahre 1645 datiert. Eine Radierung aus diesem

Jahre fehlt. Die fünf Blätter aus dem Jahre 1643 — in Technik und Auf-

fassung minder reif als die späteren — deuten darauf hin, daß der Künst-

ler die begonnene Arbeit unterbrochen habe. Der Gegenstand scheint ihn,

wie die Dresdner Zeichnung beweist, immer wieder beschäftigt zu haben

— doch erst 1655;56 nimmt er die unterbrochene Arbeit wieder auf; der

Stilcharakter läßt es wahrscheinlich erscheinen, daß auch die meisten

der nicht datierten Blätter in diesen Jahren entstanden sind. Im April und

im Mai des Jahres 1656 sind mindestens zehn der Radierungen ausgeführt

worden; im selben Jahre ein Blatt, das als Tittelblatt gedacht war: Das

Kriegsglück. Im Vordergrund, auf einer Kugel stehend, ein Landsknecht-

offizier, links Männer, die um Aufnahme ins Heer bitten, rechts ein Krüppel

und verlassene Frauen mit ihren Kindern. Am oberen Rand und in den

abgeschrägten Ecken steht in eiliger Kursive: »0 höre nimb in acht dz

gegenwertig / betracht dz zukünftig / und Vergess halt nit dass fertig.«

So hat er doch zuletzt die losen Blätter zu einem programmatischen

Ganzen vereinigt.

Der Stil der Radierungen weist unverkennbar auf den Einfluß der

holländischen Malerradierer des frühen XVII. Jahrhunderts hin.

Die Verankerung seiner Darstellungsmittel in der gleichzeitigen

Kunst nördlich und südlich der Alpen aufzuzeigen, bleibt einem Mono-

graphen des Künstlers vorbehalten, den die Edition der Radierungen

hoffentlich bald zu einer Arbeit anregen wird. E. Kris.

53