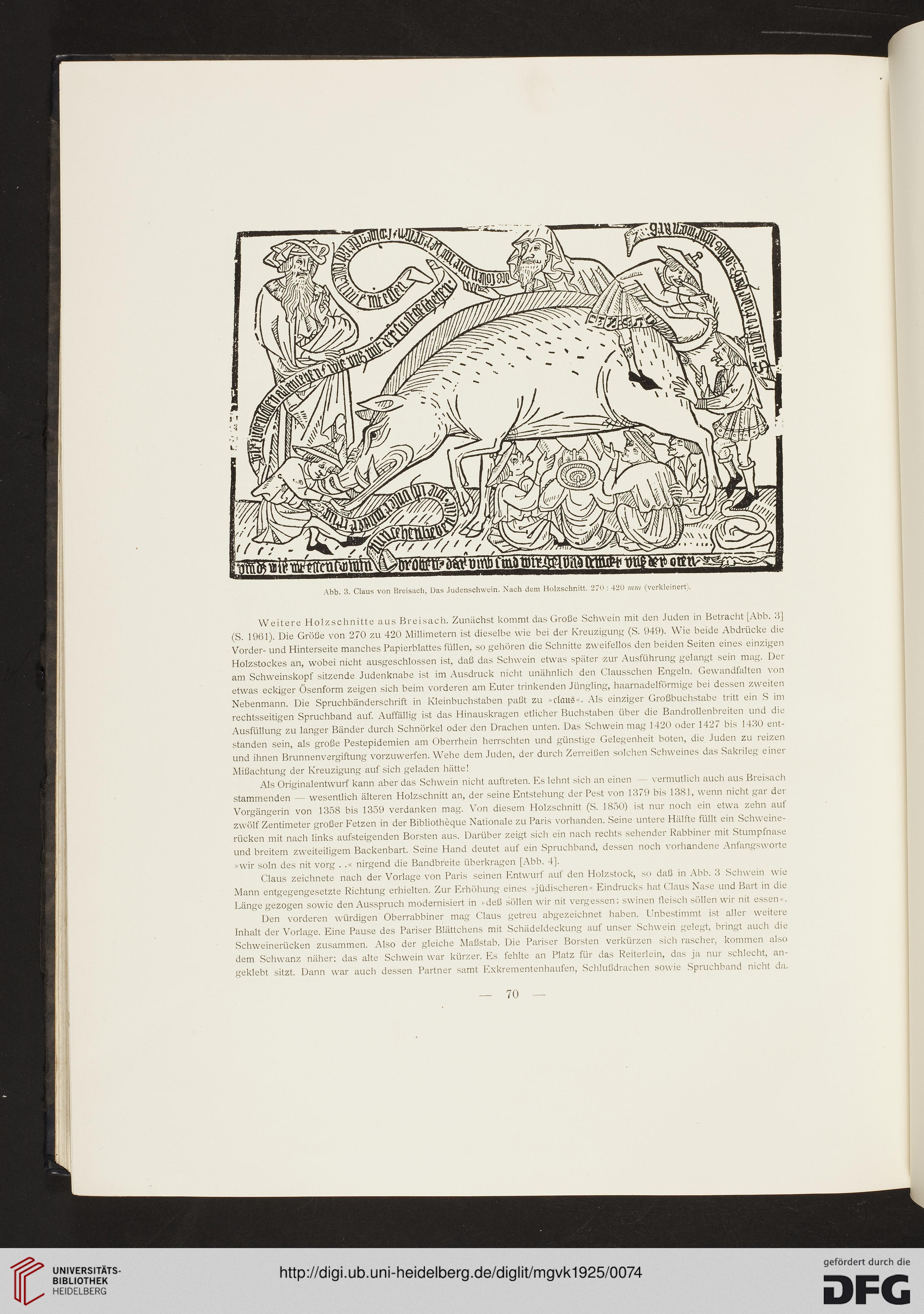

Abb. 3. Claus von Breisach, Das Judenschwein. Nach dem Holzschnitt. 270 : 420 mm (verkleinert).

Weitere Holzschnitte aus Breisach. Zunächst kommt das Große Schwein mit den Juden in Betracht [Abb. 3]

(S. 1961). Die Größe von 270 zu 420 Millimetern ist dieselbe wie bei der Kreuzigung (S. 949). Wie beide Abdrücke die

Vorder- und Hinterseite manches Papierblattes füllen, so gehören die Schnitte zweifellos den beiden Seiten eines einzigen

Holzstockes an, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß das Schwein etwas später zur Ausführung gelangt sein mag. Der

am Schweinskopf sitzende Judenknabe ist im Ausdruck nicht unähnlich den Clausschen Engeln. Gewandfalten von

etwas eckiger Ösenform zeigen sich beim vorderen am Euter trinkenden Jüngling, haarnadelförmige bei dessen zweiten

Nebenmann. Die Spruchbänderschrift in Kleinbuchstaben paßt zu »dctlt§«. Als einziger Großbuchstabe tritt ein S im

rechtsseitigen Spruchband auf. Auffällig ist das Hinauskragen etlicher Buchstaben über die Bandrollenbreiten und die

Ausfüllung zu langer Bänder durch Schnörkel oder den Drachen unten. Das Schwein mag 1420 oder 1427 bis 1430 ent-

standen sein, als große Pestepidemien am Oberrhein herrschten und günstige Gelegenheit boten, die Juden zu reizen

und ihnen Brunnenvergiftung vorzuwerfen. Wehe dem Juden, der durch Zerreißen solchen Schweines das Sakrileg einer

Mißachtung der Kreuzigung auf sich geladen hätte!

Als Originalentwurf kann aber das Schwein nicht auftreten. Es leimt sich an einen - vermutlich auch aus Breisach

stammenden — wesentlich älteren Holzschnitt an, der seine Entstehung der Pest von 1379 bis 1381, wenn nicht gar der

Vorgängerin von 1358 bis 1359 verdanken mag. Von diesem Holzschnitt (S. 1850) ist nur noch ein etwa zehn auf

zwölf Zentimeter großer Fetzen in der Bibliotheque Nationale zu Paris vorhanden. Seine untere Hälfte füllt ein Schweine-

rücken mit nach links aufsteigenden Borsten aus. Darüber zeigt sich ein nach rechts sehender Rabbiner mit Stumpfnase

und breitem zweiteiligem Backenbart. Seine Hand deutet auf ein Spruchband, dessen noch vorhandene Anfangsworte

»wir soln des nit vorg . .« nirgend die Bandbreite überkragen [Abb. 4].

Claus zeichnete nach der Vorlage von Paris seinen Entwurf auf den Holzstock, so daß in Abb. 3 Schwein wie

Mann entgegengesetzte Richtung erhielten. Zur Erhöhung eines »jüdischeren« Eindrucks hat Claus Nase und Bart in die

Länge gezogen sowie den Ausspruch modernisiert in »deß sollen wir nit vergessen; swinen fleisch sollen wir nit essen«.

Den vorderen würdigen Oberrabbiner mag Claus getreu abgezeichnet haben. Unbestimmt ist aller weitere

Inhalt der Vorlage. Eine Pause des Pariser Blättchens mit Schädeldeckung auf unser Schwein gelegt, bringt auch die

Schweinerücken zusammen. Also der gleiche Maßstab. Die Pariser Borsten verkürzen sich rascher, kommen also

dem Schwanz näher: das alte Schwein war kürzer. Es fehlte an Platz für das Reiterlein, das ja nur schlecht, an-

geklebt sitzt. Dann war auch dessen Partner samt Exkrementenhaufen, .Schlußdrachen sowie Spruchband nicht da.

70

Weitere Holzschnitte aus Breisach. Zunächst kommt das Große Schwein mit den Juden in Betracht [Abb. 3]

(S. 1961). Die Größe von 270 zu 420 Millimetern ist dieselbe wie bei der Kreuzigung (S. 949). Wie beide Abdrücke die

Vorder- und Hinterseite manches Papierblattes füllen, so gehören die Schnitte zweifellos den beiden Seiten eines einzigen

Holzstockes an, wobei nicht ausgeschlossen ist, daß das Schwein etwas später zur Ausführung gelangt sein mag. Der

am Schweinskopf sitzende Judenknabe ist im Ausdruck nicht unähnlich den Clausschen Engeln. Gewandfalten von

etwas eckiger Ösenform zeigen sich beim vorderen am Euter trinkenden Jüngling, haarnadelförmige bei dessen zweiten

Nebenmann. Die Spruchbänderschrift in Kleinbuchstaben paßt zu »dctlt§«. Als einziger Großbuchstabe tritt ein S im

rechtsseitigen Spruchband auf. Auffällig ist das Hinauskragen etlicher Buchstaben über die Bandrollenbreiten und die

Ausfüllung zu langer Bänder durch Schnörkel oder den Drachen unten. Das Schwein mag 1420 oder 1427 bis 1430 ent-

standen sein, als große Pestepidemien am Oberrhein herrschten und günstige Gelegenheit boten, die Juden zu reizen

und ihnen Brunnenvergiftung vorzuwerfen. Wehe dem Juden, der durch Zerreißen solchen Schweines das Sakrileg einer

Mißachtung der Kreuzigung auf sich geladen hätte!

Als Originalentwurf kann aber das Schwein nicht auftreten. Es leimt sich an einen - vermutlich auch aus Breisach

stammenden — wesentlich älteren Holzschnitt an, der seine Entstehung der Pest von 1379 bis 1381, wenn nicht gar der

Vorgängerin von 1358 bis 1359 verdanken mag. Von diesem Holzschnitt (S. 1850) ist nur noch ein etwa zehn auf

zwölf Zentimeter großer Fetzen in der Bibliotheque Nationale zu Paris vorhanden. Seine untere Hälfte füllt ein Schweine-

rücken mit nach links aufsteigenden Borsten aus. Darüber zeigt sich ein nach rechts sehender Rabbiner mit Stumpfnase

und breitem zweiteiligem Backenbart. Seine Hand deutet auf ein Spruchband, dessen noch vorhandene Anfangsworte

»wir soln des nit vorg . .« nirgend die Bandbreite überkragen [Abb. 4].

Claus zeichnete nach der Vorlage von Paris seinen Entwurf auf den Holzstock, so daß in Abb. 3 Schwein wie

Mann entgegengesetzte Richtung erhielten. Zur Erhöhung eines »jüdischeren« Eindrucks hat Claus Nase und Bart in die

Länge gezogen sowie den Ausspruch modernisiert in »deß sollen wir nit vergessen; swinen fleisch sollen wir nit essen«.

Den vorderen würdigen Oberrabbiner mag Claus getreu abgezeichnet haben. Unbestimmt ist aller weitere

Inhalt der Vorlage. Eine Pause des Pariser Blättchens mit Schädeldeckung auf unser Schwein gelegt, bringt auch die

Schweinerücken zusammen. Also der gleiche Maßstab. Die Pariser Borsten verkürzen sich rascher, kommen also

dem Schwanz näher: das alte Schwein war kürzer. Es fehlte an Platz für das Reiterlein, das ja nur schlecht, an-

geklebt sitzt. Dann war auch dessen Partner samt Exkrementenhaufen, .Schlußdrachen sowie Spruchband nicht da.

70