«■■■■■■■■■■■■■^■■■■■^■■■■■■I

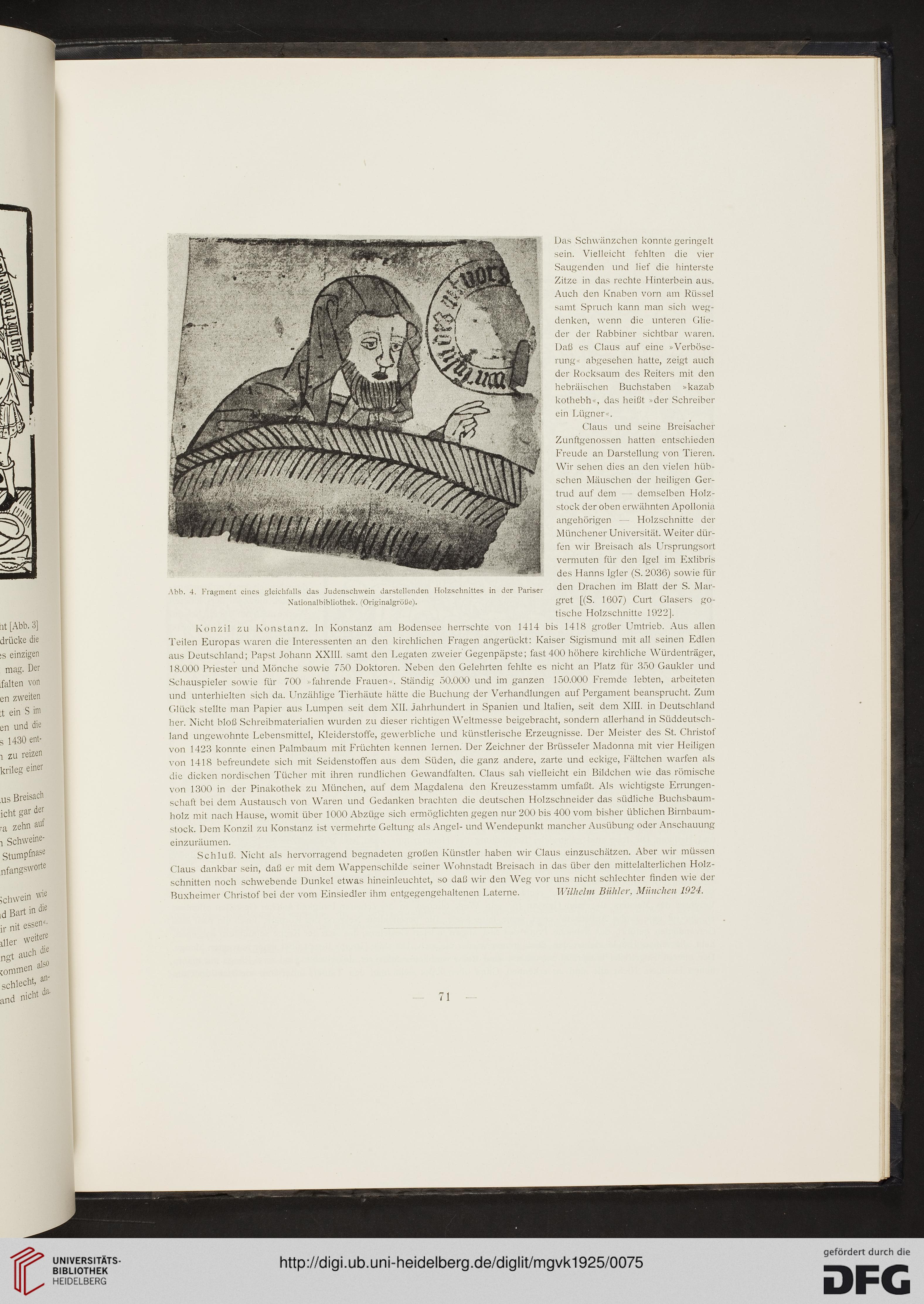

Das Schwänzchen konnte geringelt

sein. Vielleicht fehlten die vier

Saugenden und lief die hinterste

Zitze in das rechte Hinterbein aus.

Auch den Knaben vorn am Rüssel

samt Spruch kann man sich weg-

denken, wenn die unteren Glie-

der der Rabbiner sichtbar waren.

Daß es Claus auf eine »Verböse-

rung« abgesehen hatte, zeigt auch

der Rocksaum des Reiters mit den

hebräischen Buchstaben »kazab

kothebh«, das heißt »der Schreiber

ein Lügner«.

Claus und seine Breisacher

Zunftgenossen hatten entschieden

Freude an Darstellung von Tieren.

Wir sehen dies an den vielen hüb-

schen Mäuschen der heiligen Ger-

trud auf dem -- demselben Holz-

stock der oben erwähnten Apollonia

angehörigen ■ Holzschnitte der

Münchener Universität. Weiter dür-

fen wir Breisach als Ursprungsort

vermuten für den Igel im Exlibris

des Hanns Igler (S. 2036) sowie für

den Drachen im Blatt der S. Mar-

gret [(S. 1607) Curt Glasers go-

tische Holzschnitte 1922].

Konzil zu Konstanz. In Konstanz am Bodensee herrschte von 1414 bis 1418 großer Umhieb. Aus allen

Teilen Europas waren die Interessenten an den kirchlichen Fragen angerückt: Kaiser Sigismund mit all seinen Edlen

aus Deutschland; Papst Johann XXIII. samt den Legaten zweier Gegenpäpste; fast 400 höhere kirchliche Würdenträger,

18.000 Priester und Mönche sowie 750 Doktoren. Neben den Gelehrten fehlte es nicht an Platz für 350 Gaukler und

Schauspieler sowie für 700 «fahrende Frauen«. Ständig 50.000 und im ganzen 150.000 Fremde lebten, arbeiteten

und unterhielten sich da. Unzählige Tierhäute hätte die Buchung der Verhandlungen auf Pergament beansprucht. Zum

Glück stellte man Papier aus Lumpen seit dem XII. Jahrhundert in Spanien und Italien, seit dem XIII. in Deutschland

her. Nicht bloß Schreibmaterialien wurden zu dieser richtigen Weltmesse beigebracht, sondern allerhand in Süddeutsch-

land ungewohnte Lebensmittel, Kleiderstoffe, gewerbliche und künstlerische Erzeugnisse. Der Meister des St. Christof

von 1423 konnte einen Palmbaum mit Früchten kennen lernen. Der Zeichner der Brüsseler Madonna mit vier Heiligen

von 1418 befreundete sich mit Seidenstoffen aus dem Süden, die ganz andere, zarte und eckige, Fältchen warfen als

die dicken nordischen Tücher mit ihren rundlichen Gewandfalten. Claus sah vielleicht ein Bildchen wie das römische

von 1300 in der Pinakothek zu München, auf dem Magdalena den Kreuzesstamm umfaßt. Als wichtigste Errungen-

schaft bei dem Austausch von Waren und Gedanken brachten die deutschen Holzschneider das südliche Buchsbaum-

holz mit nach Hause, womit über 1000 Abzüge sich ermöglichten gegen nur 200 bis 400 vom bisher üblichen Birnbaum-

stock. Dem Konzil zu Konstanz ist vermehrte Geltung als Angel- und Wendepunkt mancher Ausübung oder Anschauung

einzuräumen.

Schluß. Nicht als hervorragend begnadeten großen Künstler haben wir Claus einzuschätzen. Aber wir müssen

Claus dankbar sein, daß er mit dem WTappenschilde seiner Wohnstadt Breisach in das über den mittelalterlichen Holz-

schnitten noch schwebende Dunkel etwas hineinleuchtet, so daß wir den Weg vor uns nicht schlechter finden wie der

Buxheimer Christof bei der vom Einsiedler ihm entgegengehaltenen Laterne. Wilhelm Bühler. München 1924.

Abb. 4. Fragment eines

gleichfalls das Judenschwein darstellenden Holzschnittes in der Pariser

Nationalbibliothek. ("Originalgröße).

71

Das Schwänzchen konnte geringelt

sein. Vielleicht fehlten die vier

Saugenden und lief die hinterste

Zitze in das rechte Hinterbein aus.

Auch den Knaben vorn am Rüssel

samt Spruch kann man sich weg-

denken, wenn die unteren Glie-

der der Rabbiner sichtbar waren.

Daß es Claus auf eine »Verböse-

rung« abgesehen hatte, zeigt auch

der Rocksaum des Reiters mit den

hebräischen Buchstaben »kazab

kothebh«, das heißt »der Schreiber

ein Lügner«.

Claus und seine Breisacher

Zunftgenossen hatten entschieden

Freude an Darstellung von Tieren.

Wir sehen dies an den vielen hüb-

schen Mäuschen der heiligen Ger-

trud auf dem -- demselben Holz-

stock der oben erwähnten Apollonia

angehörigen ■ Holzschnitte der

Münchener Universität. Weiter dür-

fen wir Breisach als Ursprungsort

vermuten für den Igel im Exlibris

des Hanns Igler (S. 2036) sowie für

den Drachen im Blatt der S. Mar-

gret [(S. 1607) Curt Glasers go-

tische Holzschnitte 1922].

Konzil zu Konstanz. In Konstanz am Bodensee herrschte von 1414 bis 1418 großer Umhieb. Aus allen

Teilen Europas waren die Interessenten an den kirchlichen Fragen angerückt: Kaiser Sigismund mit all seinen Edlen

aus Deutschland; Papst Johann XXIII. samt den Legaten zweier Gegenpäpste; fast 400 höhere kirchliche Würdenträger,

18.000 Priester und Mönche sowie 750 Doktoren. Neben den Gelehrten fehlte es nicht an Platz für 350 Gaukler und

Schauspieler sowie für 700 «fahrende Frauen«. Ständig 50.000 und im ganzen 150.000 Fremde lebten, arbeiteten

und unterhielten sich da. Unzählige Tierhäute hätte die Buchung der Verhandlungen auf Pergament beansprucht. Zum

Glück stellte man Papier aus Lumpen seit dem XII. Jahrhundert in Spanien und Italien, seit dem XIII. in Deutschland

her. Nicht bloß Schreibmaterialien wurden zu dieser richtigen Weltmesse beigebracht, sondern allerhand in Süddeutsch-

land ungewohnte Lebensmittel, Kleiderstoffe, gewerbliche und künstlerische Erzeugnisse. Der Meister des St. Christof

von 1423 konnte einen Palmbaum mit Früchten kennen lernen. Der Zeichner der Brüsseler Madonna mit vier Heiligen

von 1418 befreundete sich mit Seidenstoffen aus dem Süden, die ganz andere, zarte und eckige, Fältchen warfen als

die dicken nordischen Tücher mit ihren rundlichen Gewandfalten. Claus sah vielleicht ein Bildchen wie das römische

von 1300 in der Pinakothek zu München, auf dem Magdalena den Kreuzesstamm umfaßt. Als wichtigste Errungen-

schaft bei dem Austausch von Waren und Gedanken brachten die deutschen Holzschneider das südliche Buchsbaum-

holz mit nach Hause, womit über 1000 Abzüge sich ermöglichten gegen nur 200 bis 400 vom bisher üblichen Birnbaum-

stock. Dem Konzil zu Konstanz ist vermehrte Geltung als Angel- und Wendepunkt mancher Ausübung oder Anschauung

einzuräumen.

Schluß. Nicht als hervorragend begnadeten großen Künstler haben wir Claus einzuschätzen. Aber wir müssen

Claus dankbar sein, daß er mit dem WTappenschilde seiner Wohnstadt Breisach in das über den mittelalterlichen Holz-

schnitten noch schwebende Dunkel etwas hineinleuchtet, so daß wir den Weg vor uns nicht schlechter finden wie der

Buxheimer Christof bei der vom Einsiedler ihm entgegengehaltenen Laterne. Wilhelm Bühler. München 1924.

Abb. 4. Fragment eines

gleichfalls das Judenschwein darstellenden Holzschnittes in der Pariser

Nationalbibliothek. ("Originalgröße).

71