und Anna, in der Mitte der Engelreihe Michael mit Wage und Kreuzesstab, in der ersten Heiligenreihe Paulus und

Petrus und rechts David mit der Harfe. In den übrigen nicht gekennzeichneten Figuren dieses Ranges hat man wohl

die anderen Apostel zu sehen. Die folgende Reihe wird von einem Papst und einem Bischof flankiert, zwei Kirchen-

vätern vermutlich, da man links auch den Kardinal Hieronymus sieht. In derselben Reihe noch der bärtige Sebastian

mit einem Pfeil und Georg mit Rüstung und Kreuzfahne. Unten sind Barbara, Katharina, Magdalena, Ursula, Agnes

und Lucia durch Attribute kenntlich gemacht. Der erfindungsreiche Meister ist nicht müde geworden, all diesen

Gestalten wechselnde Haltung und Bewegung zu geben. Sie wirken wie eine wogende Zuschauermenge, deren

Unruhe der stillen Feierlichkeit der Hauptgruppe zum Gegensatz dient. Die in unbeengter Geräumigkeit oben Thronenden

haben auch vom Holzschneider Bevorzugung erfahren. Die lichten Flächen dieser Gruppe sind mit zarten Umrissen

und sparsamen Schatten zierlich und mit einer für die Zeit ungewöhnlichen technischen Delikatesse durchgebildet.

Das Profil, die Hände und zumal das Haar der Jungfrau sind in einer ganz persönlichen Weise geschnitten. Da-

gegen sind die Heiligenfiguren flüchtig, rauh, undeutlich ausgeführt. Sie verwachsen mit den Wolken zu einer dichten

und wogenden Masse. Das Einzelne sollte zurücktreten. Ist das wohl die Arbeitsweise eines Holzschneiders, der

eine fremde Zeichnung schneidet? Diese zugleich geniale und dilettantische Schneidetechnik, die bei vielfachem

Mangel an zünftiger Gelenkigkeit sich doch so sinngemäß ausdrückt, die eine Partie gegen die andere bevorzugt,

bestärkt mich in meiner schon früher ausgesprochenen Überzeugung, daß DS sein eigener Holzschneider gewesen

ist. Um die Holzschnitte, die nach meiner Meinung von der Zeichnung bis zum Druck das unvermittelte Werk und

Eigentum des Meisters DS sind, habe ich in der Publikation des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft einen7

wie ich weiß, engen Kreis gezogen, in den auch diese Krönung der Maria gehört. Elfried Bock

anmutende E

worden, weil

Bemerkunu-en zu dem Reiterbilclms Kaiser Karls V.

o

(Vgl. Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1921, Seite 61/2.)

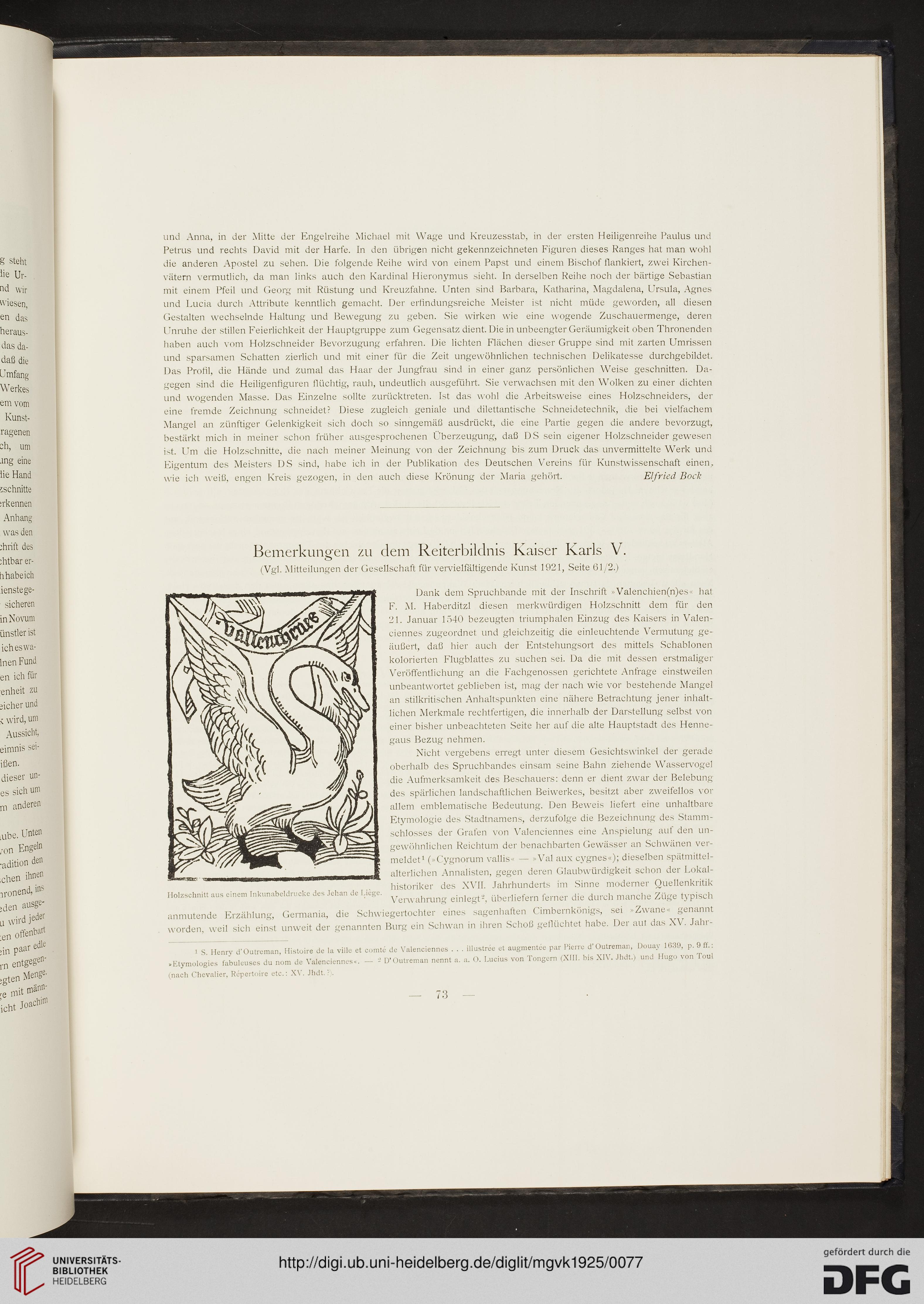

Dank dem Spruchbande mit der Inschrift »Valenchien(n)es» hat

F. M. Haberditzl diesen merkwürdigen Holzschnitt dem für den

21. Januar 1540 bezeugten triumphalen Einzug des Kaisers in Valen-

ciennes zugeordnet und gleichzeitig die einleuchtende Vermutung ge-

äußert, daß hier auch der Entstehungsort des mittels Schablonen

kolorierten Flugblattes zu suchen sei. Da die mit dessen erstmaliger

Veröffentlichung an die Fachgenossen gerichtete Anfrage einstweilen

unbeantwortet geblieben ist, mag der nach wie vor bestehende Mangel

an stilkritischen Anhaltspunkten eine nähere Betrachtung jener inhalt-

lichen Merkmale rechtfertigen, die innerhalb der Darstellung selbst von

einer bisher unbeachteten Seite her auf die alte Hauptstadt des Henne-

gaus Bezug nehmen.

Nicht vergebens erregt unter diesem Gesichtswinkel der gerade

oberhalb des Spruchbandes einsam seine Bahn ziehende Wasservogel

die Aufmerksamkeit des Beschauers: denn er dient zwar der Belebung

des spärlichen landschaftlichen Beiwerkes, besitzt aber zweifellos vor

allem emblematische Bedeutung. Den Beweis liefert eine unhaltbare

Etymologie des Stadtnamens, derzufolge die Bezeichnung des Stamm-

schlosses der Grafen von Valenciennes eine Anspielung auf den un-

gewöhnlichen Reichtum der benachbarten Gewässer an Schwänen ver-

meldet1 (»Cygnorum vallis« — »Val aux cygnes«); dieselben spätmittel-

alterlichen Annalisten, gegen deren Glaubwürdigkeit schon der Lokal-

historiker des XVII. Jahrhunderts im Sinne moderner Quellenkritik

Verwahrung einlegt-, überliefern ferner die durch manche Züge typisch

die Schwiegertochter eines sagenhaften Cimbernkönigs, sei »Zwane« genannt

benannten Burg ein Schwan in ihren Schoß geflüchtet habe. Der aul das XV. Jahr-

Holzschnitt aus einem Inkunabeldrucke des Jehan de Lieg

rzählung,

sich einst

Germania,

unweit der

i S. Henry d'Outreman, Histoire de la ville et corate de Valenciennes . . . illustree et augmentee par Pierre d'Outreman, Douay 1630, p. 9 ff.:

»Etymologies fabuleuses du nom de Valenciennes«. — * D'Outreman nennt a. a. 0. Lucius von Tongern (XIII. bis XIV. Jhdt.) und Hugo von Toul

(nach Chevalier, Repertoire etc.: XV. Jhdt.:- .

— 73

Petrus und rechts David mit der Harfe. In den übrigen nicht gekennzeichneten Figuren dieses Ranges hat man wohl

die anderen Apostel zu sehen. Die folgende Reihe wird von einem Papst und einem Bischof flankiert, zwei Kirchen-

vätern vermutlich, da man links auch den Kardinal Hieronymus sieht. In derselben Reihe noch der bärtige Sebastian

mit einem Pfeil und Georg mit Rüstung und Kreuzfahne. Unten sind Barbara, Katharina, Magdalena, Ursula, Agnes

und Lucia durch Attribute kenntlich gemacht. Der erfindungsreiche Meister ist nicht müde geworden, all diesen

Gestalten wechselnde Haltung und Bewegung zu geben. Sie wirken wie eine wogende Zuschauermenge, deren

Unruhe der stillen Feierlichkeit der Hauptgruppe zum Gegensatz dient. Die in unbeengter Geräumigkeit oben Thronenden

haben auch vom Holzschneider Bevorzugung erfahren. Die lichten Flächen dieser Gruppe sind mit zarten Umrissen

und sparsamen Schatten zierlich und mit einer für die Zeit ungewöhnlichen technischen Delikatesse durchgebildet.

Das Profil, die Hände und zumal das Haar der Jungfrau sind in einer ganz persönlichen Weise geschnitten. Da-

gegen sind die Heiligenfiguren flüchtig, rauh, undeutlich ausgeführt. Sie verwachsen mit den Wolken zu einer dichten

und wogenden Masse. Das Einzelne sollte zurücktreten. Ist das wohl die Arbeitsweise eines Holzschneiders, der

eine fremde Zeichnung schneidet? Diese zugleich geniale und dilettantische Schneidetechnik, die bei vielfachem

Mangel an zünftiger Gelenkigkeit sich doch so sinngemäß ausdrückt, die eine Partie gegen die andere bevorzugt,

bestärkt mich in meiner schon früher ausgesprochenen Überzeugung, daß DS sein eigener Holzschneider gewesen

ist. Um die Holzschnitte, die nach meiner Meinung von der Zeichnung bis zum Druck das unvermittelte Werk und

Eigentum des Meisters DS sind, habe ich in der Publikation des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft einen7

wie ich weiß, engen Kreis gezogen, in den auch diese Krönung der Maria gehört. Elfried Bock

anmutende E

worden, weil

Bemerkunu-en zu dem Reiterbilclms Kaiser Karls V.

o

(Vgl. Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1921, Seite 61/2.)

Dank dem Spruchbande mit der Inschrift »Valenchien(n)es» hat

F. M. Haberditzl diesen merkwürdigen Holzschnitt dem für den

21. Januar 1540 bezeugten triumphalen Einzug des Kaisers in Valen-

ciennes zugeordnet und gleichzeitig die einleuchtende Vermutung ge-

äußert, daß hier auch der Entstehungsort des mittels Schablonen

kolorierten Flugblattes zu suchen sei. Da die mit dessen erstmaliger

Veröffentlichung an die Fachgenossen gerichtete Anfrage einstweilen

unbeantwortet geblieben ist, mag der nach wie vor bestehende Mangel

an stilkritischen Anhaltspunkten eine nähere Betrachtung jener inhalt-

lichen Merkmale rechtfertigen, die innerhalb der Darstellung selbst von

einer bisher unbeachteten Seite her auf die alte Hauptstadt des Henne-

gaus Bezug nehmen.

Nicht vergebens erregt unter diesem Gesichtswinkel der gerade

oberhalb des Spruchbandes einsam seine Bahn ziehende Wasservogel

die Aufmerksamkeit des Beschauers: denn er dient zwar der Belebung

des spärlichen landschaftlichen Beiwerkes, besitzt aber zweifellos vor

allem emblematische Bedeutung. Den Beweis liefert eine unhaltbare

Etymologie des Stadtnamens, derzufolge die Bezeichnung des Stamm-

schlosses der Grafen von Valenciennes eine Anspielung auf den un-

gewöhnlichen Reichtum der benachbarten Gewässer an Schwänen ver-

meldet1 (»Cygnorum vallis« — »Val aux cygnes«); dieselben spätmittel-

alterlichen Annalisten, gegen deren Glaubwürdigkeit schon der Lokal-

historiker des XVII. Jahrhunderts im Sinne moderner Quellenkritik

Verwahrung einlegt-, überliefern ferner die durch manche Züge typisch

die Schwiegertochter eines sagenhaften Cimbernkönigs, sei »Zwane« genannt

benannten Burg ein Schwan in ihren Schoß geflüchtet habe. Der aul das XV. Jahr-

Holzschnitt aus einem Inkunabeldrucke des Jehan de Lieg

rzählung,

sich einst

Germania,

unweit der

i S. Henry d'Outreman, Histoire de la ville et corate de Valenciennes . . . illustree et augmentee par Pierre d'Outreman, Douay 1630, p. 9 ff.:

»Etymologies fabuleuses du nom de Valenciennes«. — * D'Outreman nennt a. a. 0. Lucius von Tongern (XIII. bis XIV. Jhdt.) und Hugo von Toul

(nach Chevalier, Repertoire etc.: XV. Jhdt.:- .

— 73