zeitgenössischen Aufzeichnun-

gen zusammengestellt, uns an

die Hand geben und die wir in

kürzestem Auszug hier folgen

lassen, soweit sie sich auf das

Anstürmen des Feindes vor dem

Kärntner Turm beziehen.

Am 19. September 1529

erschien die Vorhut der Türken

vorWienundwütete mitBrennen

und Sengen in den Vororten. Am

25. September war der Auf-

marsch des Belagerungsheeres

vollendet. Den 7. Oktober machte

der Feind unter großem Lärm

Vorbereitung zu einem mächti-

gen Ansturm, zwei Basteien

wurden ausgebrannt und die

Stadtmauer bei St. Clara ge-

sprengt. Am 9. Oktober gelang

es den Türken, um 3 Uhr nach-

mittags nach einem furchtbaren

Kanonenfeuer an zwei Orten

neben dem KärntnerTor an

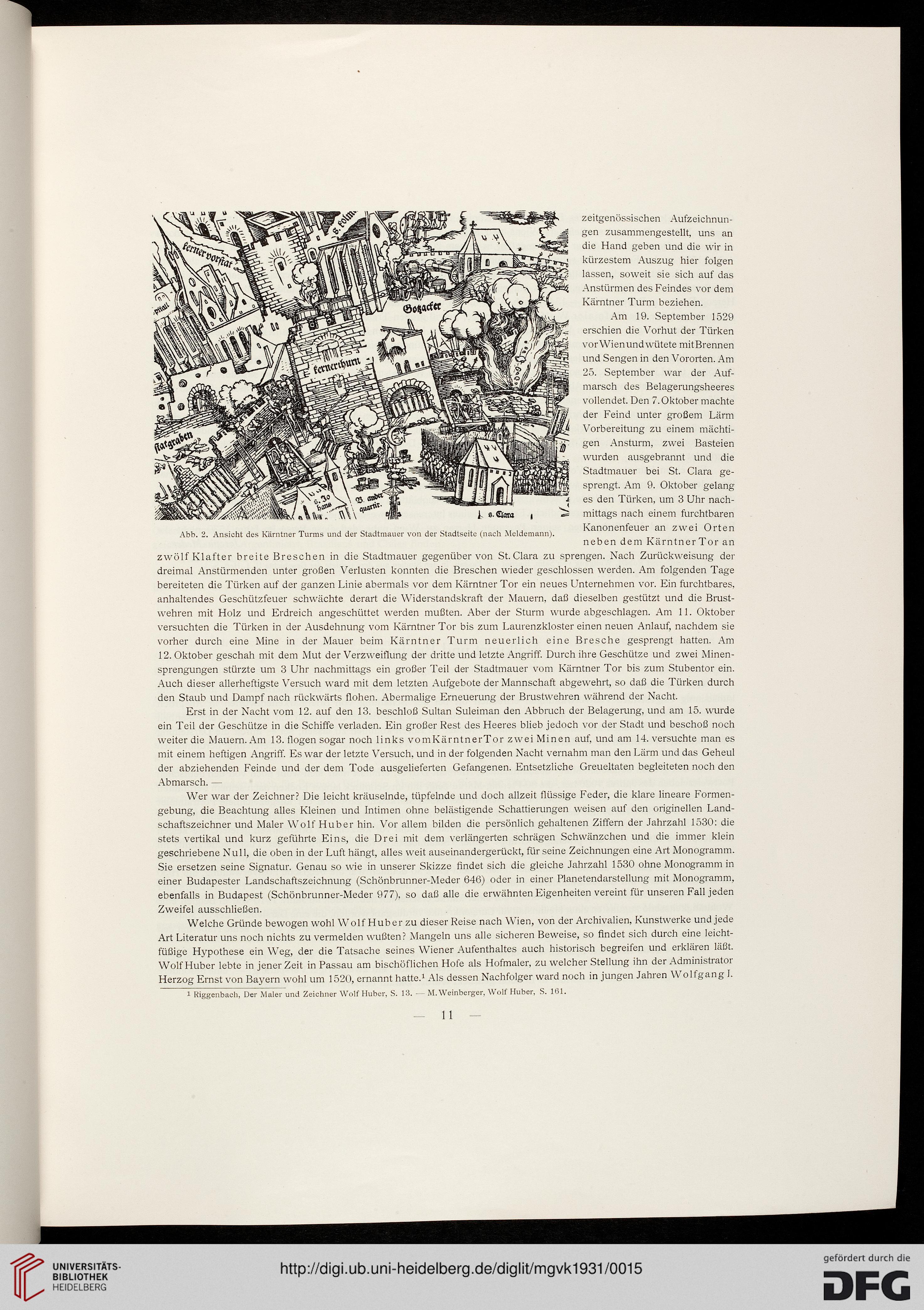

Abb. 2. Ansicht des Kärntner Turms und der Stadtmauer von der Stadtseite (nach Meldemann).

zwölf Klafter breite Breschen in die Stadtmauer gegenüber von St. Clara zu sprengen. Nach Zurückweisung der

dreimal Anstürmenden unter großen Verlusten konnten die Breschen wieder geschlossen werden. Am folgenden Tage

bereiteten die Türken auf der ganzen Linie abermals vor dem KärntnerTor ein neues Unternehmen vor. Ein furchtbares,

anhaltendes Geschützfeuer schwächte derart die Widerstandskraft der Mauern, daß dieselben gestützt und die Brust-

wehren mit Holz und Erdreich angeschüttet werden mußten. Aber der Sturm wurde abgeschlagen. Am 11. Oktober

versuchten die Türken in der Ausdehnung vom Kärntner Tor bis zum Laurenzkloster einen neuen Anlauf, nachdem sie

vorher durch eine Mine in der Mauer beim Kärntner Turm neuerlich eine Bresche gesprengt hatten. Am

12. Oktober geschah mit dem Mut der Verzweiflung der dritte und letzte Angriff. Durch ihre Geschütze und zwei Minen-

sprengungen stürzte um 3 Uhr nachmittags ein großer Teil der Stadtmauer vom Kärntner Tor bis zum Stubentor ein.

Auch dieser allerheftigste Versuch ward mit dem letzten Aufgebote der Mannschaft abgewehrt, so daß die Türken durch

den Staub und Dampf nach rückwärts flohen. Abermalige Erneuerung der Brustwehren während der Nacht.

Erst in der Nacht vom 12. auf den 13. beschloß Sultan Suleiman den Abbruch der Belagerung, und am 15. wurde

ein Teil der Geschütze in die Schiffe verladen. Ein großer Rest des Heeres blieb jedoch vor der Stadt und beschoß noch

weiter die Mauern. Am 13. flogen sogar noch links vomKärntnerTor zwei Minen auf, und am 14. versuchte man es

mit einem heftigen Angriff. Es war der letzte Versuch, und in der folgenden Nacht vernahm man den Lärm und das Geheul

der abziehenden Feinde und der dem Tode ausgelieferten Gefangenen. Entsetzliche Greueltaten begleiteten noch den

Abmarsch. —

Wer war der Zeichner? Die leicht kräuselnde, tüpfelnde und doch allzeit flüssige Feder, die klare lineare Formen-

gebung, die Beachtung alles Kleinen und Intimen ohne belästigende Schattierungen weisen auf den originellen Land-

schaftszeichner und Maler Wolf Huber hin. Vor allem bilden die persönlich gehaltenen Ziffern der Jahrzahl 1530: die

stets vertikal und kurz geführte Eins, die Drei mit dem verlängerten schrägen Schwänzchen und die immer klein

geschriebene Null, die oben in der Luft hängt, alles weit auseinandergerückt, für seine Zeichnungen eine Art Monogramm.

Sie ersetzen seine Signatur. Genau so wie in unserer Skizze findet sich die gleiche Jahrzahl 1530 ohne Monogramm in

einer Budapester Landschaftszeichnung (Schönbrunner-Meder 646) oder in einer Planetendarstellung mit Monogramm,

ebenfalls in Budapest (Schönbrunner-Meder 977), so daß alle die erwähnten Eigenheiten vereint für unseren Fall jeden

Zweifel ausschließen.

Welche Gründe bewogen wohl WolfHuberzu dieser Reise nach Wien, von der Archivalien, Kunstwerke und jede

Art Literatur uns noch nichts zu vermelden wußten? Mangeln uns alle sicheren Beweise, so findet sich durch eine leicht-

füßige Hypothese ein Weg, der die Tatsache seines Wiener Aufenthaltes auch historisch begreifen und erklären läßt.

Wolf Huber lebte in jener Zeit in Passau am bischöflichen Hofe als Hofmaler, zu welcher Stellung ihn der Administrator

Herzog Ernst von Bayern wohl um 1520, ernannt hatte.1 Als dessen Nachfolger ward noch in jungen Jahren Wolfgang J.

1 Riggenbach, Der Maler und Zeichner Wolf Huber, S. 13. — M. Weinberger, Wolf Huber, S. 161.

gen zusammengestellt, uns an

die Hand geben und die wir in

kürzestem Auszug hier folgen

lassen, soweit sie sich auf das

Anstürmen des Feindes vor dem

Kärntner Turm beziehen.

Am 19. September 1529

erschien die Vorhut der Türken

vorWienundwütete mitBrennen

und Sengen in den Vororten. Am

25. September war der Auf-

marsch des Belagerungsheeres

vollendet. Den 7. Oktober machte

der Feind unter großem Lärm

Vorbereitung zu einem mächti-

gen Ansturm, zwei Basteien

wurden ausgebrannt und die

Stadtmauer bei St. Clara ge-

sprengt. Am 9. Oktober gelang

es den Türken, um 3 Uhr nach-

mittags nach einem furchtbaren

Kanonenfeuer an zwei Orten

neben dem KärntnerTor an

Abb. 2. Ansicht des Kärntner Turms und der Stadtmauer von der Stadtseite (nach Meldemann).

zwölf Klafter breite Breschen in die Stadtmauer gegenüber von St. Clara zu sprengen. Nach Zurückweisung der

dreimal Anstürmenden unter großen Verlusten konnten die Breschen wieder geschlossen werden. Am folgenden Tage

bereiteten die Türken auf der ganzen Linie abermals vor dem KärntnerTor ein neues Unternehmen vor. Ein furchtbares,

anhaltendes Geschützfeuer schwächte derart die Widerstandskraft der Mauern, daß dieselben gestützt und die Brust-

wehren mit Holz und Erdreich angeschüttet werden mußten. Aber der Sturm wurde abgeschlagen. Am 11. Oktober

versuchten die Türken in der Ausdehnung vom Kärntner Tor bis zum Laurenzkloster einen neuen Anlauf, nachdem sie

vorher durch eine Mine in der Mauer beim Kärntner Turm neuerlich eine Bresche gesprengt hatten. Am

12. Oktober geschah mit dem Mut der Verzweiflung der dritte und letzte Angriff. Durch ihre Geschütze und zwei Minen-

sprengungen stürzte um 3 Uhr nachmittags ein großer Teil der Stadtmauer vom Kärntner Tor bis zum Stubentor ein.

Auch dieser allerheftigste Versuch ward mit dem letzten Aufgebote der Mannschaft abgewehrt, so daß die Türken durch

den Staub und Dampf nach rückwärts flohen. Abermalige Erneuerung der Brustwehren während der Nacht.

Erst in der Nacht vom 12. auf den 13. beschloß Sultan Suleiman den Abbruch der Belagerung, und am 15. wurde

ein Teil der Geschütze in die Schiffe verladen. Ein großer Rest des Heeres blieb jedoch vor der Stadt und beschoß noch

weiter die Mauern. Am 13. flogen sogar noch links vomKärntnerTor zwei Minen auf, und am 14. versuchte man es

mit einem heftigen Angriff. Es war der letzte Versuch, und in der folgenden Nacht vernahm man den Lärm und das Geheul

der abziehenden Feinde und der dem Tode ausgelieferten Gefangenen. Entsetzliche Greueltaten begleiteten noch den

Abmarsch. —

Wer war der Zeichner? Die leicht kräuselnde, tüpfelnde und doch allzeit flüssige Feder, die klare lineare Formen-

gebung, die Beachtung alles Kleinen und Intimen ohne belästigende Schattierungen weisen auf den originellen Land-

schaftszeichner und Maler Wolf Huber hin. Vor allem bilden die persönlich gehaltenen Ziffern der Jahrzahl 1530: die

stets vertikal und kurz geführte Eins, die Drei mit dem verlängerten schrägen Schwänzchen und die immer klein

geschriebene Null, die oben in der Luft hängt, alles weit auseinandergerückt, für seine Zeichnungen eine Art Monogramm.

Sie ersetzen seine Signatur. Genau so wie in unserer Skizze findet sich die gleiche Jahrzahl 1530 ohne Monogramm in

einer Budapester Landschaftszeichnung (Schönbrunner-Meder 646) oder in einer Planetendarstellung mit Monogramm,

ebenfalls in Budapest (Schönbrunner-Meder 977), so daß alle die erwähnten Eigenheiten vereint für unseren Fall jeden

Zweifel ausschließen.

Welche Gründe bewogen wohl WolfHuberzu dieser Reise nach Wien, von der Archivalien, Kunstwerke und jede

Art Literatur uns noch nichts zu vermelden wußten? Mangeln uns alle sicheren Beweise, so findet sich durch eine leicht-

füßige Hypothese ein Weg, der die Tatsache seines Wiener Aufenthaltes auch historisch begreifen und erklären läßt.

Wolf Huber lebte in jener Zeit in Passau am bischöflichen Hofe als Hofmaler, zu welcher Stellung ihn der Administrator

Herzog Ernst von Bayern wohl um 1520, ernannt hatte.1 Als dessen Nachfolger ward noch in jungen Jahren Wolfgang J.

1 Riggenbach, Der Maler und Zeichner Wolf Huber, S. 13. — M. Weinberger, Wolf Huber, S. 161.