Ausstellung.

Dresden. Die letzte Ausstellung des Staat-

lichen Kupferstichkabinetts gibt an Hand von Grund-

rissen, Aufrissen und perspektivischen Ansichten ein ge-

schlossenes Bild vom Zwinger, seiner Entstehung und

Geschichte. Der amtliche Ausstellungsführer, den der

Direktor v. Manteuffel einleitet, enthält auf wenigen

Seiten klar umrissen die Schicksale des Baues, aus der Feder

von Franz Schubert. Die meist reich mit figürlicher Staf-

fage belebten Wiedergaben vom Zwinger beginnen mit

Blättern, die die Ursprungsideen des Zwingers festhalten:

Die interimistischen Holztribünen für die Hoffeste (Abb. 1),

die ein beständiger Bau aus Stein ablösen sollte, und die

Grundrißskizze eines Treibhauses für die Orangen, von der

Hand des königlichen Bauherrn August des Starken höchst-

selbst. Den beiden, in sich verschiedenen Zwecken wurde

nun ein gemeinsamer Bau dienstbar gemacht. Später wurden

die Räumlichkeiten des Zwingers für Schausammlungen

verwendet. Aber schon gegen Ende der Lebenszeit des

Fürsten, als prunkvolle Umzüge und Feste mehr und mehr

aus der Mode kamen, wurden einzelne Pavillons zur Auf-

stellung von Kunstgerät bestimmt (erste Projekte für einen

besonderen Museumsbau um 1730). Dieser mehrmalige

Wechsel seiner Bestimmung ist in umfänglichen Blättern

festgehalten, die ein für die Kultur des XVIII. Jahrhunderts

wertvolles Bild entrollen.

Wie zu einem Theaterstück der Zuschauer, zu einem

Buch der Leser gehört, ebenso zu einem Bau der Betrachter.

Sein Publikum läßt sich nicht wegdenken, das den Bau im

jeweils zeitbedingten Geschmack einem anderen Stellenwert

seines Weltbildes zuordnet. Die Wiedergaben des Nymphen-

bades lehren den Wandel des malerischen Interesses be-

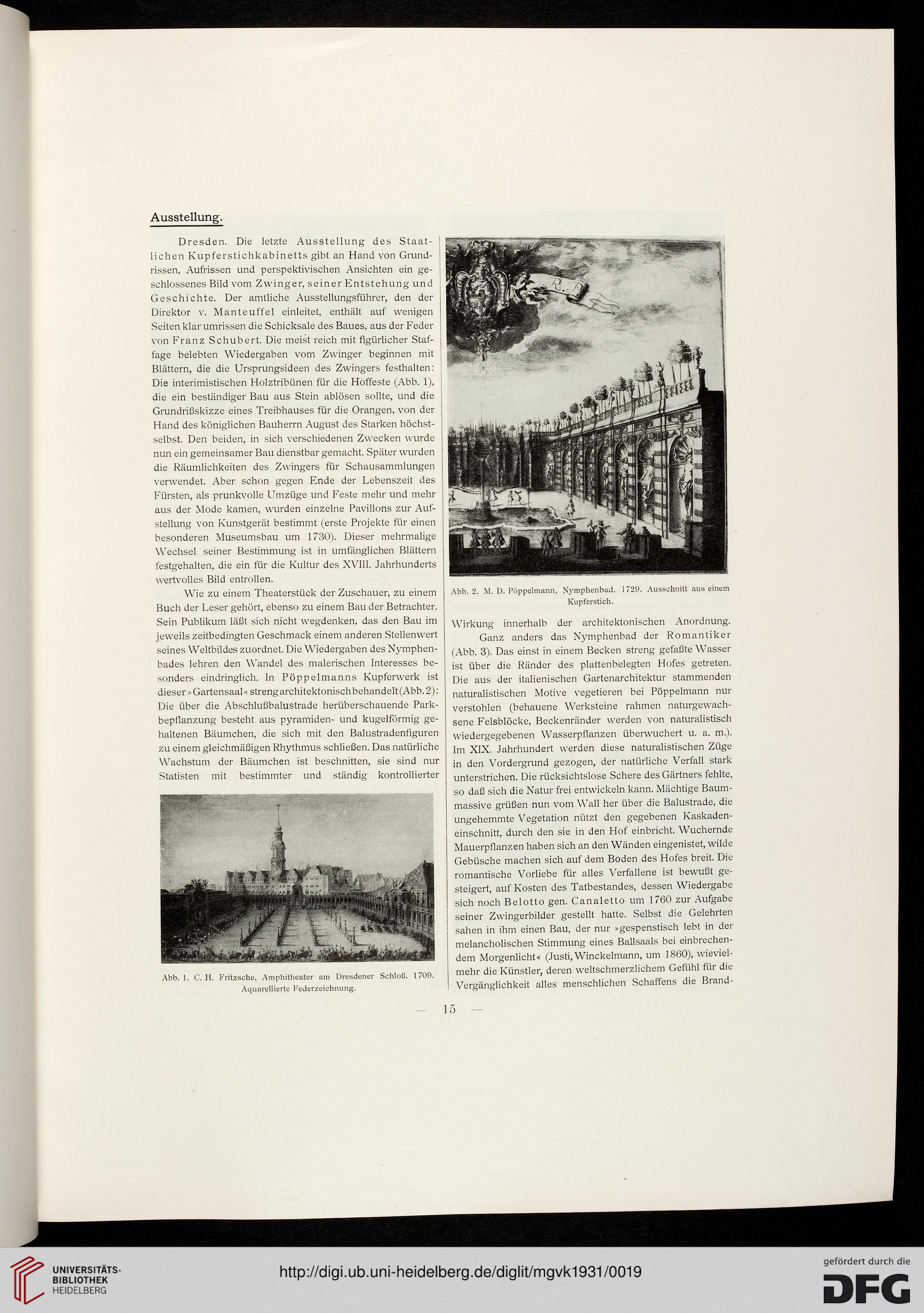

sonders eindringlich. In Pöppelmanns Kupferwerk ist

dieser » Gartensaal« strengarchitektonisch behandelt (Abb. 2):

Die über die Abschlußbalustrade herüberschauende Park-

bepflanzung besteht aus pyramiden- und kugelförmig ge-

haltenen Bäumchen, die sich mit den Balustradenfiguren

zu einem gleichmäßigen Rhythmus schließen. Das natürliche

Wachstum der Bäumchen ist beschnitten, sie sind nur

Statisten mit bestimmter und ständig kontrollierter

Abb. 1. C. H. Fritzsche, Amphitheater am Dresdener Schloß. 1709.

Aquarellierte Federzeichnung.

Abb. 2. M. D. Pöppelmann, Nymphenbad. 1729. Ausschnitt aus einem

Kupferstich.

Wirkung innerhalb der architektonischen Anordnung.

Ganz anders das Nymphenbad der Romantiker

(Abb. 3). Das einst in einem Becken streng gefaßte Wasser

ist über die Ränder des plattenbelegten Hofes getreten.

Die aus der italienischen Gartenarchitektur stammenden

naturalistischen Motive vegetieren bei Pöppelmann nur

verstohlen (behauene Werksteine rahmen naturgewach-

sene Felsblöcke, Beckenränder werden von naturalistisch

wiedergegebenen Wasserpflanzen überwuchert u. a. m.).

Im XIX. Jahrhundert werden diese naturalistischen Züge

in den Vordergrund gezogen, der natürliche Verfall stark

unterstrichen. Die rücksichtslose Schere des Gärtners fehlte,

so daß sich die Natur frei entwickeln kann. Mächtige Baum-

massive grüßen nun vom Wall her über die Balustrade, die

ungehemmte Vegetation nützt den gegebenen Kaskaden-

einschnitt, durch den sie in den Hof einbricht. Wuchernde

Mauerpflanzen haben sich an den Wänden eingenistet, wilde

Gebüsche machen sich auf dem Boden des Hofes breit. Diu

romantische Vorliebe für alles Verfallene ist bewußt ge-

steigert, auf Kosten des Tatbestandes, dessen Wiedergabe

sich noch Beiotto gen. Canaletto um 1760 zur Aufgabe

seiner Zwingerbilder gestellt hatte. Selbst die Gelehrten

sahen in ihm einen Bau, der nur »gespenstisch lebt in der

melancholischen Stimmung eines Ballsaals bei einbrechen-

dem Morgenlicht« (Justi, Winckelmann, um 1860), wieviel-

mehr die Künstler, deren weltschmerzlichem Gefühl für die

Vergänglichkeit alles menschlichen Schaffens die Brand-

is

Dresden. Die letzte Ausstellung des Staat-

lichen Kupferstichkabinetts gibt an Hand von Grund-

rissen, Aufrissen und perspektivischen Ansichten ein ge-

schlossenes Bild vom Zwinger, seiner Entstehung und

Geschichte. Der amtliche Ausstellungsführer, den der

Direktor v. Manteuffel einleitet, enthält auf wenigen

Seiten klar umrissen die Schicksale des Baues, aus der Feder

von Franz Schubert. Die meist reich mit figürlicher Staf-

fage belebten Wiedergaben vom Zwinger beginnen mit

Blättern, die die Ursprungsideen des Zwingers festhalten:

Die interimistischen Holztribünen für die Hoffeste (Abb. 1),

die ein beständiger Bau aus Stein ablösen sollte, und die

Grundrißskizze eines Treibhauses für die Orangen, von der

Hand des königlichen Bauherrn August des Starken höchst-

selbst. Den beiden, in sich verschiedenen Zwecken wurde

nun ein gemeinsamer Bau dienstbar gemacht. Später wurden

die Räumlichkeiten des Zwingers für Schausammlungen

verwendet. Aber schon gegen Ende der Lebenszeit des

Fürsten, als prunkvolle Umzüge und Feste mehr und mehr

aus der Mode kamen, wurden einzelne Pavillons zur Auf-

stellung von Kunstgerät bestimmt (erste Projekte für einen

besonderen Museumsbau um 1730). Dieser mehrmalige

Wechsel seiner Bestimmung ist in umfänglichen Blättern

festgehalten, die ein für die Kultur des XVIII. Jahrhunderts

wertvolles Bild entrollen.

Wie zu einem Theaterstück der Zuschauer, zu einem

Buch der Leser gehört, ebenso zu einem Bau der Betrachter.

Sein Publikum läßt sich nicht wegdenken, das den Bau im

jeweils zeitbedingten Geschmack einem anderen Stellenwert

seines Weltbildes zuordnet. Die Wiedergaben des Nymphen-

bades lehren den Wandel des malerischen Interesses be-

sonders eindringlich. In Pöppelmanns Kupferwerk ist

dieser » Gartensaal« strengarchitektonisch behandelt (Abb. 2):

Die über die Abschlußbalustrade herüberschauende Park-

bepflanzung besteht aus pyramiden- und kugelförmig ge-

haltenen Bäumchen, die sich mit den Balustradenfiguren

zu einem gleichmäßigen Rhythmus schließen. Das natürliche

Wachstum der Bäumchen ist beschnitten, sie sind nur

Statisten mit bestimmter und ständig kontrollierter

Abb. 1. C. H. Fritzsche, Amphitheater am Dresdener Schloß. 1709.

Aquarellierte Federzeichnung.

Abb. 2. M. D. Pöppelmann, Nymphenbad. 1729. Ausschnitt aus einem

Kupferstich.

Wirkung innerhalb der architektonischen Anordnung.

Ganz anders das Nymphenbad der Romantiker

(Abb. 3). Das einst in einem Becken streng gefaßte Wasser

ist über die Ränder des plattenbelegten Hofes getreten.

Die aus der italienischen Gartenarchitektur stammenden

naturalistischen Motive vegetieren bei Pöppelmann nur

verstohlen (behauene Werksteine rahmen naturgewach-

sene Felsblöcke, Beckenränder werden von naturalistisch

wiedergegebenen Wasserpflanzen überwuchert u. a. m.).

Im XIX. Jahrhundert werden diese naturalistischen Züge

in den Vordergrund gezogen, der natürliche Verfall stark

unterstrichen. Die rücksichtslose Schere des Gärtners fehlte,

so daß sich die Natur frei entwickeln kann. Mächtige Baum-

massive grüßen nun vom Wall her über die Balustrade, die

ungehemmte Vegetation nützt den gegebenen Kaskaden-

einschnitt, durch den sie in den Hof einbricht. Wuchernde

Mauerpflanzen haben sich an den Wänden eingenistet, wilde

Gebüsche machen sich auf dem Boden des Hofes breit. Diu

romantische Vorliebe für alles Verfallene ist bewußt ge-

steigert, auf Kosten des Tatbestandes, dessen Wiedergabe

sich noch Beiotto gen. Canaletto um 1760 zur Aufgabe

seiner Zwingerbilder gestellt hatte. Selbst die Gelehrten

sahen in ihm einen Bau, der nur »gespenstisch lebt in der

melancholischen Stimmung eines Ballsaals bei einbrechen-

dem Morgenlicht« (Justi, Winckelmann, um 1860), wieviel-

mehr die Künstler, deren weltschmerzlichem Gefühl für die

Vergänglichkeit alles menschlichen Schaffens die Brand-

is