für das Hauptbild ohnehin eines der ehedem am meisten be-

wunderten Kunstwerke der Hochrenaissance zur unmittel-

baren Vorlage diente: denn er hat hier die thematisch gleich-

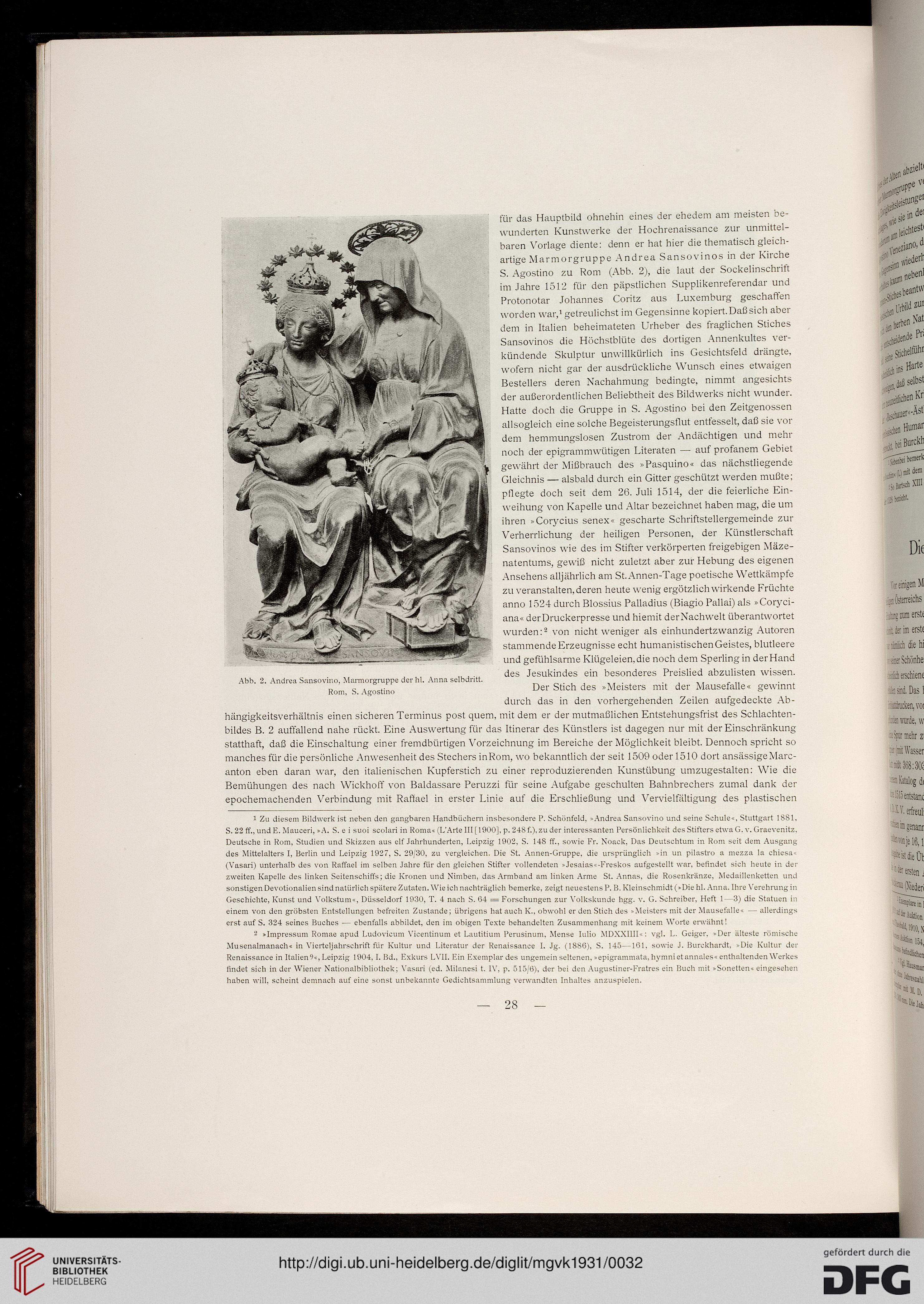

artige .Marmorgruppe Andrea Sansovinos in der Kirche

S. Agostino zu Rom (Abb. 2), die laut der Sockelinschrift

im Jahre 1512 für den papstlichen Supplikenreferendar und

Protonotar Johannes Coritz aus Luxemburg geschaffen

worden war,1 getreulichst im Gegensinne kopiert. Daß sich aber

dem in Italien beheimateten Urheber des fraglichen Stiches

Sansovinos die Höchstblüte des dortigen Annenkultes ver-

kündende Skulptur unwillkürlich ins Gesichtsfeld drängte,

wofern nicht gar der ausdrückliche Wunsch eines etwaigen

Bestellers deren Nachahmung bedingte, nimmt angesichts

der außerordentlichen Beliebtheit des Bildwerks nicht wunder.

Hatte doch die Gruppe in S. Agostino bei den Zeitgenossen

allsogleich eine solche Begeisterungsflut entfesselt, daß sie vor

dem hemmungslosen Zustrom der Andächtigen und mehr

noch der epigrammwütigen Literaten — auf profanem Gebiet

gewährt der Mißbrauch des »Pasquino« das nächstliegende

Gleichnis — alsbald durch ein Gitter geschützt werden mußte:

pflegte doch seit dem 26. Juli 1514, der die feierliche Ein-

weihung von Kapelle und Altar bezeichnet haben mag, die um

ihren »Corycius senex« gescharte Schriftstellergemeinde zur

Verherrlichung der heiligen Personen, der Künstlerschaft

Sansovinos wie des im Stifter verkörperten freigebigen Mäze-

natentums, gewiß nicht zuletzt aber zur Hebung des eigenen

Ansehens alljährlich am St. Annen-Tage poetische Wettkämpfe

zu veranstalten, deren heute wenig ergötzlich wirkende Früchte

anno 1524 durch Blossius Palladius (Biagio Pallai) als »Coryci-

ana« derDruckerpresse und hiemit derNachwelt überantwortet

wurden:2 von nicht weniger als einhundertzwanzig Autoren

stammende Erzeugnisse echt humanistischen Geistes, blutleere

und gefühlsarme Klügeleien, die noch dem Sperling in der Hand

des Jesukindes ein besonderes Preislied abzulisten wissen.

Der Stich des »Meisters mit der Mausefalle« gewinnt

durch das in den vorhergehenden Zeilen aufgedeckte Ab-

hängigkeitsverhältnis einen sicheren Terminus post quem, mit dem er der mutmaßlichen Entstehungsfrist des Schlachten-

bildes B. 2 auffallend nahe rückt. Eine Auswertung für das Itinerar des Künstlers ist dagegen nur mit der Einschränkung

statthaft, daß die Einschaltung einer fremdbürtigen Vorzeichnung im Bereiche der Möglichkeit bleibt. Dennoch spricht so

manches für die persönliche Anwesenheit des Stechers in Rom, wo bekanntlich der seit 1509 oder 1510 dort ansässige Marc-

anton eben daran war, den italienischen Kupferstich zu einer reproduzierenden Kunstübung umzugestalten: Wie die

Bemühungen des nach Wickhoff von Baldassare Peruzzi für seine Aufgabe geschulten Bahnbrechers zumal dank der

epochemachenden Verbindung mit Raffael in erster Linie auf die Erschließung und Vervielfältigung des plastischen

1 Zu diesem Bildwerk ist neben den gangbaren Handbüchern insbesondere P. Schünfeld, -Andrea Sansovino und seine Schule«. Stuttgart 1881,

S. 22 ff., und E. Mauceri, > A. S. e i suoi Scolari in Roma« (L'Arte III [ 1900], p. 248 f.). zu der interessanten Persönlichkeit des Stifters etwa G. v. Graevenitz.

Deutsche in Rom, Studien und Skizzen aus elf Jahrhunderten, Leipzig 1902, S. 148 ff., sowie Fr. Noack. Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang

des Mittelalters I, Berlin und Leipzig 1927. S. 29/30, zu vergleichen. Die St. Annen-Gruppe, die ursprünglich »in un pilaslro a mezza la chiesa«

(Vasari) unterhalb des von Raffael im selben Jahre für den gleichen Stifter vollendeten »Jesaias«-Freskos aufgestellt war, befindet sich heute in der

zweiten Kapelle des linken Seitenschiffs; die Kronen und Nimben, das Armband am linken Arme St. Annas, die Rosenkränze, Medaillenketten und

sonstigen Devotionalien sind natürlich spätere Zutaten. Wie ich nachträglich bemerke, zeigt neuestens P. B. Kleinschmidt (»Die hl. Anna. Ihre Verehrung in

Geschichte, Kunst und Volkstum«, Düsseldorf 1930, T. 4 nach S. 64 = Forschungen zur Volkskunde hgg. v. G. Schreiber, Heft 1—3) die Statuen in

einem von den gröbsten Entstellungen befreiten Zustande; übrigens hat auch K.. obwohl er den Stich des »Meisters mit der Mausefalle« — allerdings

erst auf S. 324 seines Buches — ebenfalls abbildet, den im obigen Texte behandelten Zusammenhang mit keinem Worte erwähnt!

2 »Impressum Romae apud Ludovicum Vicentinum et Lautitium Perusinum. Mense lulio MDXXIIII«: vgl. L. Geiger. »Der älteste römische

Musenalmanach« in Vierteljahrschrift für Kultur und Literatur der Renaissance I. Jg. (1886), S. 145—161, sowie J. Burckhardt. »Die Kultur der

Renaissance in Italien?«, Leipzig 1904,1. Bd., Exkurs LVII. Ein Exemplar des ungemein seltenen, »epigrammata. hymnietannales« enthaltenden Werkes

findet sich in der Wiener Nationalbibliothek; Vasari (ed. Milanesi t. IV. p. 515/6), der bei den Augustiner-Fratres ein Buch mit »Sonetten, eingesehen

haben will, scheint demnach auf eine sonst unbekannte Gedichtsammlung verwandten Inhaltes anzuspielen.

Andrea Sansovino. Marmorgruppe der hl. Anna selbdritt.

Rom, S. Agostino

— 28 —

wunderten Kunstwerke der Hochrenaissance zur unmittel-

baren Vorlage diente: denn er hat hier die thematisch gleich-

artige .Marmorgruppe Andrea Sansovinos in der Kirche

S. Agostino zu Rom (Abb. 2), die laut der Sockelinschrift

im Jahre 1512 für den papstlichen Supplikenreferendar und

Protonotar Johannes Coritz aus Luxemburg geschaffen

worden war,1 getreulichst im Gegensinne kopiert. Daß sich aber

dem in Italien beheimateten Urheber des fraglichen Stiches

Sansovinos die Höchstblüte des dortigen Annenkultes ver-

kündende Skulptur unwillkürlich ins Gesichtsfeld drängte,

wofern nicht gar der ausdrückliche Wunsch eines etwaigen

Bestellers deren Nachahmung bedingte, nimmt angesichts

der außerordentlichen Beliebtheit des Bildwerks nicht wunder.

Hatte doch die Gruppe in S. Agostino bei den Zeitgenossen

allsogleich eine solche Begeisterungsflut entfesselt, daß sie vor

dem hemmungslosen Zustrom der Andächtigen und mehr

noch der epigrammwütigen Literaten — auf profanem Gebiet

gewährt der Mißbrauch des »Pasquino« das nächstliegende

Gleichnis — alsbald durch ein Gitter geschützt werden mußte:

pflegte doch seit dem 26. Juli 1514, der die feierliche Ein-

weihung von Kapelle und Altar bezeichnet haben mag, die um

ihren »Corycius senex« gescharte Schriftstellergemeinde zur

Verherrlichung der heiligen Personen, der Künstlerschaft

Sansovinos wie des im Stifter verkörperten freigebigen Mäze-

natentums, gewiß nicht zuletzt aber zur Hebung des eigenen

Ansehens alljährlich am St. Annen-Tage poetische Wettkämpfe

zu veranstalten, deren heute wenig ergötzlich wirkende Früchte

anno 1524 durch Blossius Palladius (Biagio Pallai) als »Coryci-

ana« derDruckerpresse und hiemit derNachwelt überantwortet

wurden:2 von nicht weniger als einhundertzwanzig Autoren

stammende Erzeugnisse echt humanistischen Geistes, blutleere

und gefühlsarme Klügeleien, die noch dem Sperling in der Hand

des Jesukindes ein besonderes Preislied abzulisten wissen.

Der Stich des »Meisters mit der Mausefalle« gewinnt

durch das in den vorhergehenden Zeilen aufgedeckte Ab-

hängigkeitsverhältnis einen sicheren Terminus post quem, mit dem er der mutmaßlichen Entstehungsfrist des Schlachten-

bildes B. 2 auffallend nahe rückt. Eine Auswertung für das Itinerar des Künstlers ist dagegen nur mit der Einschränkung

statthaft, daß die Einschaltung einer fremdbürtigen Vorzeichnung im Bereiche der Möglichkeit bleibt. Dennoch spricht so

manches für die persönliche Anwesenheit des Stechers in Rom, wo bekanntlich der seit 1509 oder 1510 dort ansässige Marc-

anton eben daran war, den italienischen Kupferstich zu einer reproduzierenden Kunstübung umzugestalten: Wie die

Bemühungen des nach Wickhoff von Baldassare Peruzzi für seine Aufgabe geschulten Bahnbrechers zumal dank der

epochemachenden Verbindung mit Raffael in erster Linie auf die Erschließung und Vervielfältigung des plastischen

1 Zu diesem Bildwerk ist neben den gangbaren Handbüchern insbesondere P. Schünfeld, -Andrea Sansovino und seine Schule«. Stuttgart 1881,

S. 22 ff., und E. Mauceri, > A. S. e i suoi Scolari in Roma« (L'Arte III [ 1900], p. 248 f.). zu der interessanten Persönlichkeit des Stifters etwa G. v. Graevenitz.

Deutsche in Rom, Studien und Skizzen aus elf Jahrhunderten, Leipzig 1902, S. 148 ff., sowie Fr. Noack. Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang

des Mittelalters I, Berlin und Leipzig 1927. S. 29/30, zu vergleichen. Die St. Annen-Gruppe, die ursprünglich »in un pilaslro a mezza la chiesa«

(Vasari) unterhalb des von Raffael im selben Jahre für den gleichen Stifter vollendeten »Jesaias«-Freskos aufgestellt war, befindet sich heute in der

zweiten Kapelle des linken Seitenschiffs; die Kronen und Nimben, das Armband am linken Arme St. Annas, die Rosenkränze, Medaillenketten und

sonstigen Devotionalien sind natürlich spätere Zutaten. Wie ich nachträglich bemerke, zeigt neuestens P. B. Kleinschmidt (»Die hl. Anna. Ihre Verehrung in

Geschichte, Kunst und Volkstum«, Düsseldorf 1930, T. 4 nach S. 64 = Forschungen zur Volkskunde hgg. v. G. Schreiber, Heft 1—3) die Statuen in

einem von den gröbsten Entstellungen befreiten Zustande; übrigens hat auch K.. obwohl er den Stich des »Meisters mit der Mausefalle« — allerdings

erst auf S. 324 seines Buches — ebenfalls abbildet, den im obigen Texte behandelten Zusammenhang mit keinem Worte erwähnt!

2 »Impressum Romae apud Ludovicum Vicentinum et Lautitium Perusinum. Mense lulio MDXXIIII«: vgl. L. Geiger. »Der älteste römische

Musenalmanach« in Vierteljahrschrift für Kultur und Literatur der Renaissance I. Jg. (1886), S. 145—161, sowie J. Burckhardt. »Die Kultur der

Renaissance in Italien?«, Leipzig 1904,1. Bd., Exkurs LVII. Ein Exemplar des ungemein seltenen, »epigrammata. hymnietannales« enthaltenden Werkes

findet sich in der Wiener Nationalbibliothek; Vasari (ed. Milanesi t. IV. p. 515/6), der bei den Augustiner-Fratres ein Buch mit »Sonetten, eingesehen

haben will, scheint demnach auf eine sonst unbekannte Gedichtsammlung verwandten Inhaltes anzuspielen.

Andrea Sansovino. Marmorgruppe der hl. Anna selbdritt.

Rom, S. Agostino

— 28 —