welchen Zweck es auch gedient haben mag, beweist, daß sie bereits 1515 fertig vorlagen, denn die Jahreszahl in Verbindung

mit dem durch sein Vorkommen auf einem in gleicher Weise datierten und sicher 1515 entstandenen Holzschnitt

beglaubigten Wasserzeichen ist nicht anders zu erklären. Es beweist ferner, daß alle vier Stöcke sich in derselben

Druckerei befanden; nicht allerdings, daß sie von demselben Künstler herrühren. Die Autorschaft von allen vieren ist

zweifelhaft. Den ersten möchte ich am liebsten, aber nicht mit voller Bestimmtheit Hans von Kulmbach zuschreiben. Die

anderen, die ich nicht voneinander trennen möchte, werden durch das ziemlich frühe Datum ein wenig näher an Dürer

selbst gerückt, dem sie zuzuschreiben ich noch zögere, namentlich wegen der etwas fremden Erscheinung des Paris-

urteils. Springinklee war jedenfalls 1515 kein so reifer Künstler. Wer hätte sonst von den Schülern Dürers so etwas

leisten können? Vielleicht bleiben sie doch am Ende an dem ihnen von Bartsch zugewiesenen Platz, im Werke des

Meisters.1 Campbell Dodgson.

i Wie ich nachträglich sehe, werden die drei Holzschnitte von Rüttinger (Doppelgänger, S. 52) wegen angeblicher Reminiszenzen an Dürersche

Holzschnitte von 1511 kurz nach diesem Jahr (von Geisberg folgerichtig »um 1512«) datiert und dem .Brigittenmeister« zugeschrieben. Ich bin

anderer Meinung.

Zwei Werkstattzeichnungen um 1500.

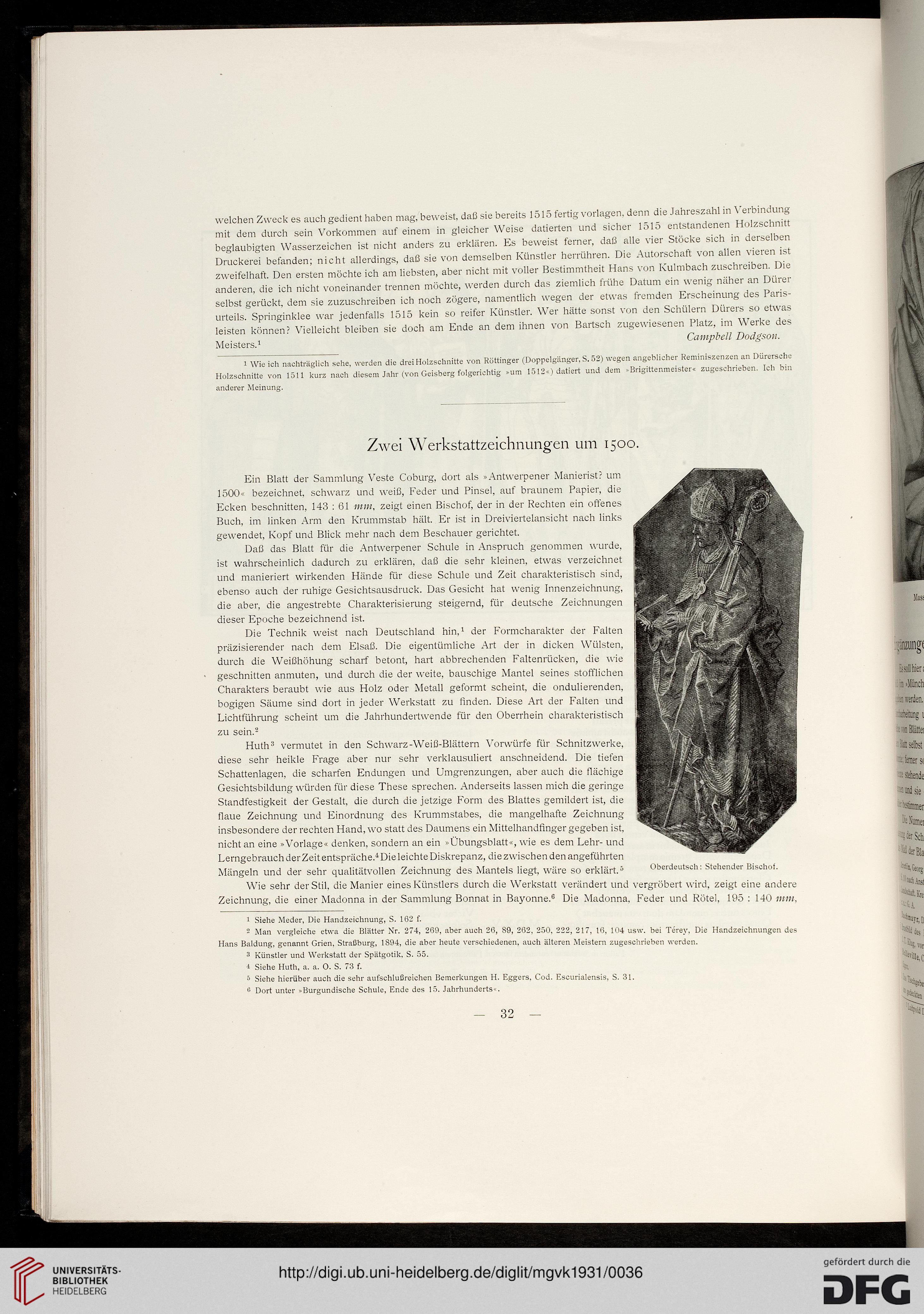

Ein Blatt der Sammlung Veste Coburg, dort als »Antwerpener Manierist? um

1500« bezeichnet, schwarz und weiß, Feder und Pinsel, auf braunem Papier, die

Ecken beschnitten, 143 : 61 mm, zeigt einen Bischof, der in der Rechten ein offenes

Buch, im linken Arm den Krummstab hält. Er ist in Dreiviertelansicht nach links

gewendet, Kopf und Blick mehr nach dem Beschauer gerichtet.

Daß das Blatt für die Antwerpener Schule in Anspruch genommen wurde,

ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, daß die sehr kleinen, etwas verzeichnet

und manieriert wirkenden Hände für diese Schule und Zeit charakteristisch sind,

ebenso auch der ruhige Gesichtsausdruck. Das Gesicht hat wenig Innenzeichnung,

die aber, die angestrebte Charakterisierung steigernd, für deutsche Zeichnungen

dieser Epoche bezeichnend ist.

Die Technik weist nach Deutschland hin,1 der Formcharakter der Falten

präzisierender nach dem Elsaß. Die eigentümliche Art der in dicken Wülsten,

durch die Weißhöhung scharf betont, hart abbrechenden Faltenrücken, die wie

geschnitten anmuten, und durch die der weite, bauschige Mantel seines stofflichen

Charakters beraubt wie aus Holz oder Metall geformt scheint, die ondulierenden,

bogigen Säume sind dort in jeder Werkstatt zu finden. Diese Art der Falten und

Lichtführung scheint um die Jahrhundertwende für den Oberrhein charakteristisch

zu sein.'2

Huth3 vermutet in den Schwarz-Weiß-Blättern Vorwürfe für Schnitzwerke,

diese sehr heikle Frage aber nur sehr verklausuliert anschneidend. Die tiefen

Schattenlagen, die scharfen Endungen und Umgrenzungen, aber auch die flächige

Gesichtsbildung würden für diese These sprechen. Anderseits lassen mich die geringe

Standfestigkeit der Gestalt, die durch die jetzige Form des Blattes gemildert ist, die

flaue Zeichnung und Einordnung des Krummstabes, die mangelhafte Zeichnung

insbesondere der rechten Hand, wo statt des Daumens ein Mittelhandfinger gegeben ist,

nicht an eine »Vorlage« denken, sondern an ein »Übungsblatt«, wie es dem Lehr- und

Lerngebrauch der Zeit entspräche.4 Die leichte Diskrepanz, die zwischen den angeführten

Mängeln und der sehr qualitätvollen Zeichnung des Mantels liegt, wäre so erklärt.5 Oberdeutsch: Stehender Bischof.

Wie sehr der Stil, die Manier eines Künstlers durch die Werkstatt verändert und vergröbert wird, zeigt eine andere

Zeichnung, die einer Madonna in der Sammlung Bonnat in Bayonne.6 Die Madonna, Feder und Rötel, 195 : 140 mm,

1 Siehe Meder, Die Handzeichnung, S. 162 f.

2 Man vergleiche etwa die Blätter Nr. 274, 269, aber auch 26, 89, 262, 250, 222, 217, 16, 104 usw. bei Terey. Die Handzeichnungen des

Hans Baidung, genannt Grien. Straßburg, 1894, die aber heute verschiedenen, auch älteren Meistern zugeschrieben werden.

3 Künstler und Werkstatt der Spätgotik. S. 55.

■i Siehe Huth, a. a. O. S. 73 f.

5 Siehe hierüber auch die sehr aufschlußreichen Bemerkungen H. Eggers. Cod. Escurialensis, S. 31.

6 Dort unter »Burgundische Schule. Ende des 15. Jahrhunderts«.

- 32 —

mit dem durch sein Vorkommen auf einem in gleicher Weise datierten und sicher 1515 entstandenen Holzschnitt

beglaubigten Wasserzeichen ist nicht anders zu erklären. Es beweist ferner, daß alle vier Stöcke sich in derselben

Druckerei befanden; nicht allerdings, daß sie von demselben Künstler herrühren. Die Autorschaft von allen vieren ist

zweifelhaft. Den ersten möchte ich am liebsten, aber nicht mit voller Bestimmtheit Hans von Kulmbach zuschreiben. Die

anderen, die ich nicht voneinander trennen möchte, werden durch das ziemlich frühe Datum ein wenig näher an Dürer

selbst gerückt, dem sie zuzuschreiben ich noch zögere, namentlich wegen der etwas fremden Erscheinung des Paris-

urteils. Springinklee war jedenfalls 1515 kein so reifer Künstler. Wer hätte sonst von den Schülern Dürers so etwas

leisten können? Vielleicht bleiben sie doch am Ende an dem ihnen von Bartsch zugewiesenen Platz, im Werke des

Meisters.1 Campbell Dodgson.

i Wie ich nachträglich sehe, werden die drei Holzschnitte von Rüttinger (Doppelgänger, S. 52) wegen angeblicher Reminiszenzen an Dürersche

Holzschnitte von 1511 kurz nach diesem Jahr (von Geisberg folgerichtig »um 1512«) datiert und dem .Brigittenmeister« zugeschrieben. Ich bin

anderer Meinung.

Zwei Werkstattzeichnungen um 1500.

Ein Blatt der Sammlung Veste Coburg, dort als »Antwerpener Manierist? um

1500« bezeichnet, schwarz und weiß, Feder und Pinsel, auf braunem Papier, die

Ecken beschnitten, 143 : 61 mm, zeigt einen Bischof, der in der Rechten ein offenes

Buch, im linken Arm den Krummstab hält. Er ist in Dreiviertelansicht nach links

gewendet, Kopf und Blick mehr nach dem Beschauer gerichtet.

Daß das Blatt für die Antwerpener Schule in Anspruch genommen wurde,

ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, daß die sehr kleinen, etwas verzeichnet

und manieriert wirkenden Hände für diese Schule und Zeit charakteristisch sind,

ebenso auch der ruhige Gesichtsausdruck. Das Gesicht hat wenig Innenzeichnung,

die aber, die angestrebte Charakterisierung steigernd, für deutsche Zeichnungen

dieser Epoche bezeichnend ist.

Die Technik weist nach Deutschland hin,1 der Formcharakter der Falten

präzisierender nach dem Elsaß. Die eigentümliche Art der in dicken Wülsten,

durch die Weißhöhung scharf betont, hart abbrechenden Faltenrücken, die wie

geschnitten anmuten, und durch die der weite, bauschige Mantel seines stofflichen

Charakters beraubt wie aus Holz oder Metall geformt scheint, die ondulierenden,

bogigen Säume sind dort in jeder Werkstatt zu finden. Diese Art der Falten und

Lichtführung scheint um die Jahrhundertwende für den Oberrhein charakteristisch

zu sein.'2

Huth3 vermutet in den Schwarz-Weiß-Blättern Vorwürfe für Schnitzwerke,

diese sehr heikle Frage aber nur sehr verklausuliert anschneidend. Die tiefen

Schattenlagen, die scharfen Endungen und Umgrenzungen, aber auch die flächige

Gesichtsbildung würden für diese These sprechen. Anderseits lassen mich die geringe

Standfestigkeit der Gestalt, die durch die jetzige Form des Blattes gemildert ist, die

flaue Zeichnung und Einordnung des Krummstabes, die mangelhafte Zeichnung

insbesondere der rechten Hand, wo statt des Daumens ein Mittelhandfinger gegeben ist,

nicht an eine »Vorlage« denken, sondern an ein »Übungsblatt«, wie es dem Lehr- und

Lerngebrauch der Zeit entspräche.4 Die leichte Diskrepanz, die zwischen den angeführten

Mängeln und der sehr qualitätvollen Zeichnung des Mantels liegt, wäre so erklärt.5 Oberdeutsch: Stehender Bischof.

Wie sehr der Stil, die Manier eines Künstlers durch die Werkstatt verändert und vergröbert wird, zeigt eine andere

Zeichnung, die einer Madonna in der Sammlung Bonnat in Bayonne.6 Die Madonna, Feder und Rötel, 195 : 140 mm,

1 Siehe Meder, Die Handzeichnung, S. 162 f.

2 Man vergleiche etwa die Blätter Nr. 274, 269, aber auch 26, 89, 262, 250, 222, 217, 16, 104 usw. bei Terey. Die Handzeichnungen des

Hans Baidung, genannt Grien. Straßburg, 1894, die aber heute verschiedenen, auch älteren Meistern zugeschrieben werden.

3 Künstler und Werkstatt der Spätgotik. S. 55.

■i Siehe Huth, a. a. O. S. 73 f.

5 Siehe hierüber auch die sehr aufschlußreichen Bemerkungen H. Eggers. Cod. Escurialensis, S. 31.

6 Dort unter »Burgundische Schule. Ende des 15. Jahrhunderts«.

- 32 —