132

MODERNE KUNST.

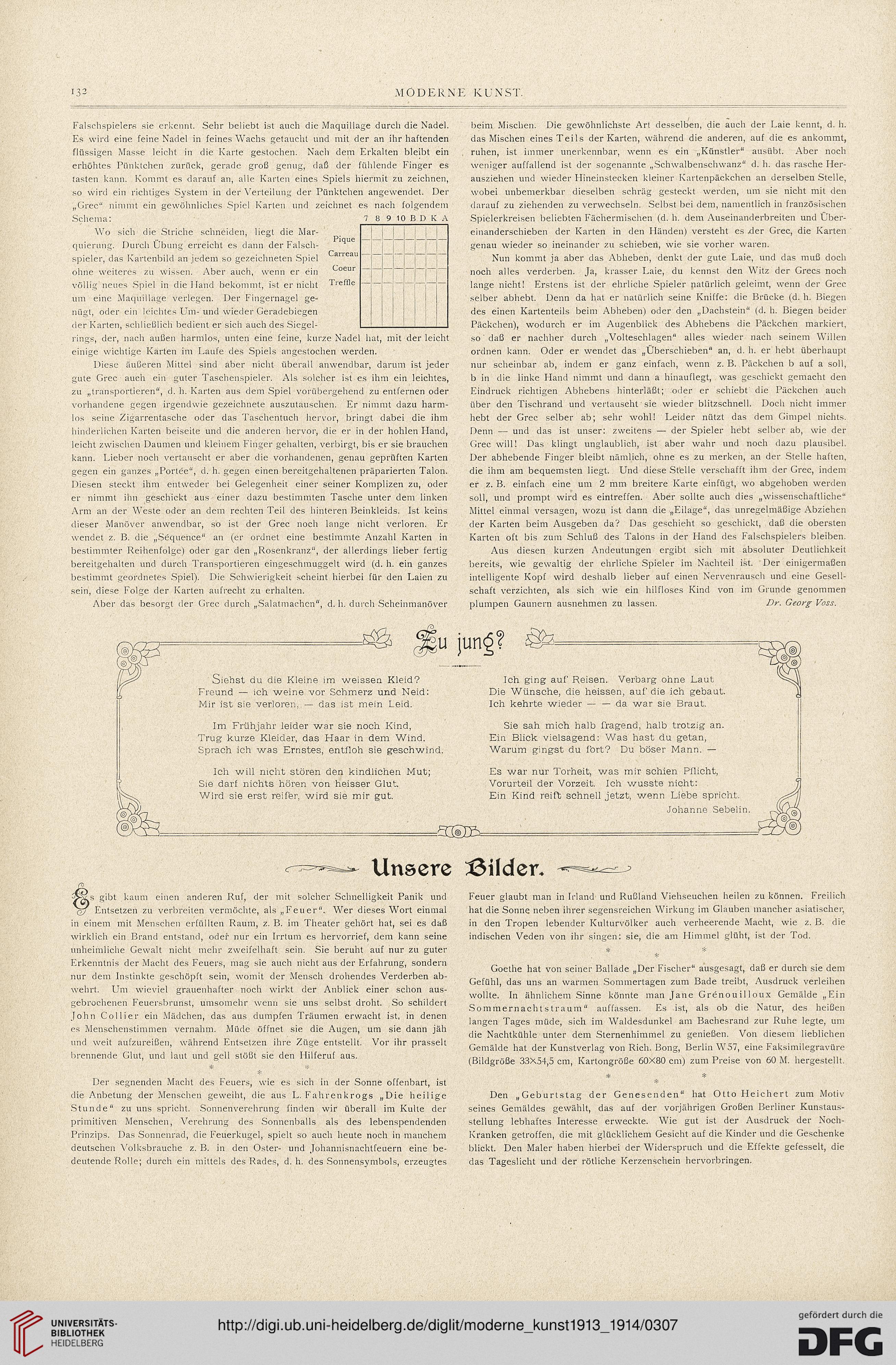

7 8 9 10 B D IC A

Falschspielers sie erkennt. Sehr beliebt ist auch die Maquillage durch die Nadel.

Es wird eine feine Nadel in feines Wachs getaucht und mit der an ihr haftenden

flüssigen Masse leicht in die Karte gestochen. Nach dem Erkalten bleibt ein

erhöhtes Pünktchen zurück, gerade groß genug, daß der fühlende Finger es

tasten kann. Kommt es darauf an, alle Karten eines Spiels hiermit zu zeichnen,

so wird ein richtiges System in der Verteilung der Pünktchen angewendet. Der

„Grec“ nimmt ein gewöhnliches Spiel Karten und zeichnet es nach folgendem

Schema:

Wo sich die Striche schneiden, liegt die Mar-

quierung. Durch Übung erreicht es dann der Falsch-

spieler/das Kartenbild an jedem so gezeichneten Spiel

ohne weiteres zu wissen. Aber auch, wenn er ein

völlig neues Spiel in die Hand bekommt, ist er nicht

um eine Maquillage verlegen. Der Fingernagel ge-

nügt, oder ein leichtes Um- und wieder Geradebiegen

der Karten, schließlich bedient er sich auch des Siegel-

Pique

Carreau

Coeur

Treffle

rings, der, nach außen harmlos, unten eine feine, kurze Nadel hat, mit der leicht

einige wichtige Karten im Laufe des Spiels angestochen werden.

Diese äußeren Mittel sind aber nicht überall anwendbar, darum ist jeder

gute Grec auch ein guter Taschenspieler. Als solcher ist es ihm ein leichtes,

zu „transportieren“, d. h. Karten aus dem Spiel vorübergehend zu entfernen oder

vorhandene gegen irgendwie gezeichnete auszutauschen. Er nimmt dazu harm-

los seine Zigarrentasche oder das Taschentuch hervor, bringt dabei die ihm

hinderlichen Karten beiseite und die anderen hervor, die er in der hohlen Iland,

leicht zwischen Daumen und kleinem Finger gehalten, verbirgt, bis er sie brauchen

kann. Lieber noch vertauscht er aber die vorhandenen, genau geprüften Karten

gegen ein ganzes „Portee“, d. h. gegen einen bereitgehaltenen präparierten Talon.

Diesen steckt ihm entweder bei Gelegenheit einer seiner Komplizen zu, oder

er nimmt ihn geschickt aus einer dazu bestimmten Tasche unter dem linken

Arm an der Weste oder an dem rechten Teil des hinteren Beinkleids. Ist keins

dieser Manöver anwendbar, so ist der Grec noch lange nicht verloren. Er

wendet z. B. die „Sequence“ an (er ordnet eine bestimmte Anzahl Karten in

bestimmter Reihenfolge) oder gar den „Rosenkranz“, der allerdings lieber fertig

bereitgehalten und durch Transportieren eingeschmuggelt wird (d. h. ein ganzes

bestimmt geordnetes Spiel). Die Schwierigkeit scheint hierbei für den Laien zu

sein, diese Folge der Karten aufrecht zu erhalten.

Aber das besorgt der Grec durch „Salatmachcn“, d. h. durch Scheinmanöver

beim Mischen. Die gewöhnlichste Art desselben, die auch der Laie kennt, d. h.

das Mischen eines Teils der Karten, während die anderen, auf die es ankommt,

ruhen, ist immer unerkennbar, wenn es ein „Künstler“ ausübt. Aber noch

weniger auffallend ist der sogenannte „Schwalbenschwanz“ d. h. das rasche Her-

ausziehen und wieder Hineinstecken kleiner Kartenpäckchen an derselben Stelle,

wobei unbemerkbar dieselben schräg gesteckt werden, um sie nicht mit den

darauf zu ziehenden zu verwechseln. Selbst bei dem, namentlich in französischen

Spielerkreisen beliebten Fächermischen (d. h. dem Auseinanderbreiten und Über-

einanderschieben der Karten in den Händen) versteht es der Grec, die Karten

genau wieder so ineinander zu schieben, wie sie vorher waren.

Nun kommt ja aber das Abheben, denkt der gute Laie, und das muß doch

noch alles verderben. Ja, krasser Laie, du kennst den Witz der Grecs noch

lange nicht! Erstens ist der ehrliche Spieler natürlich geleimt, wenn der Grec

selber abhebt. Denn da hat er natürlich seine Kniffe: die Brücke (d. h. Biegen

des einen Kartenteils beim Abheben) oder den „Dachstein“ (d. h. Biegen beider

Päckchen), wodurch er im Augenblick des Abhebens die Päckchen markiert,

so daß er nachher durch „Volteschlagen“ alles wieder nach seinem Willen

ordnen kann. Oder er wendet das „Überschieben“ an, d. h. er hebt überhaupt

nur scheinbar ab, indem er ganz einfach, wenn z. B. Päckchen b auf a soll,

b in die linke Hand nimmt und dann a hinauflegt, was geschickt gemacht den

Eindruck richtigen Abhebens hinterläßt; oder er schiebt die Päckchen auch

über den Tischrand und vertauscht sie wieder blitzschnell. Doch nicht immer

hebt der Grec selber ab; sehr wohl! Leider nützt das dem Gimpel nichts.

Denn — und das ist unser: zweitens — der Spieler hebt selber ab, wie der

Grec will! Das klingt unglaublich, ist aber wahr und noch dazu plausibel.

Der abhebende Finger bleibt nämlich, ohne es zu merken, an der Stelle haften,

die ihm am bequemsten liegt. Und diese Stelle verschafft ihm der Grec, indem

er z. B. einfach eine um 2 mm breitere Karte einfügt, wo abgehoben werden

soll, und prompt wird es eintreffen. Aber sollte auch dies „wissenschaftliche“

Mittel einmal versagen, wozu ist dann die „Eilage“, das unregelmäßige Abziehen

der Karten beim Ausgeben da? Das geschieht so geschickt, daß die obersten

Karten oft bis zum Schluß des Talons in der Hand des Falschspielers bleiben.

Aus diesen kurzen Andeutungen ergibt sich mit absoluter Deutlichkeit

bereits, wie gewaltig der ehrliche Spieler im Nachteil ist. Der einigermaßen

intelligente Kopf wird deshalb lieber auf einen Nervenrausch und eine Gesell-

schaft verzichten, als sich wie ein hilfloses Kind von im Grunde genommen

plumpen Gaunern ausnehmen zu lassen. Dr. Georg Voss.

$u jun<$? Ä7

Siehst du die Kleine im weissen Kleid?

Freund — ich weine vor Schmerz und Neid:

Mir ist sie verloren, — das ist mein Leid.

Im Frühjahr leider war sie noch Kind,

Trug kurze Kleider, das Flaar in dem Wind.

Sprach ich was Ernstes, entfloh sie geschwind.

Ich will nicht stören den kindlichen Mut;

Sie darf nichts hören von heisser Glut.

Wird sie erst reifer, wird sie mir gut.

Ich ging auf Reisen. Verbarg ohne Laut

Die Wünsche, die heissen, auf die ich gebaut.

Ich kehrte wieder — — da war sie Braut.

Sie sah mich halb fragend, halb trotzig an.

Ein Blick vielsagend: Was hast du getan,

Warum gingst du fort? Du böser Mann. —

Es war nur Torheit, was mir schien Pflicht,

Vorurteil der Vorzeit. Ich wusste nicht:

Ein Kind reift schnell jetzt, wenn Liebe spricht.

Johanne Sebelin.

:33ü&:

Unsere I3ildet\

gibt kaum einen anderen Ruf, der mit solcher Schnelligkeit Panik und

g7 Entsetzen zu verbreiten vermöchte, als „Feuer“. Wer dieses Wort einmal

in einem mit Menschen erfüllten Raum, z. B. im Theater gehört hat, sei es daß

wirklich ein Brand entstand, oder nur ein Irrtum es hervorrief, dem kann seine

unheimliche Gewalt nicht mehr zweifelhaft sein. Sie beruht auf nur zu guter

Erkenntnis der Macht des Feuers, mag sie auch nicht aus der Erfahrung, sondern

nur dem Instinkte geschöpft sein, womit der Mensch drohendes Verderben ab-

wehrt. Um wieviel grauenhafter noch wirkt der Anblick einer schon aus-

gebrochenen Feuersbrunst, umsomehr wenn sie uns selbst droht. So schildert

John Collier ein Mädchen, das aus dumpfen Träumen erwacht ist, in denen

es Menschenstimmen vernahm. Müde öffnet sie die Augen, um sie dann jäh

und weit aufzureißen, während Entsetzen ihre Züge entstellt. Vor ihr prasselt

brennende Glut, und laut und gell stößt sie den Hilferuf aus.

Der segnenden Macht des Feuers, wie es sich in der Sonne offenbart, ist

die Anbetung der Menschen geweiht, die aus L. Fahrenkrogs „Die heilige

Stunde“ zu uns spricht. Sonnenverehrung finden wir überall im Kulte der

primitiven Menschen, Verehrung des Sonnenballs als des lebenspendenden

Prinzips. Das Sonnenrad, die Feuerkugel, spielt so auch heute noch in manchem

deutschen Volksbrauche z. B. in den Oster- und Johannisnachtfeuern eine be-

deutende Rolle; durch ein mittels des Rades, d. h. des Sonnensymbols, erzeugtes

Feuer glaubt man in Irland und Rußland Viehseuchen heilen zu können. Freilich

hat die Sonne neben ihrer segensreichen Wirkung im Glauben mancher asiatischer,

in den Tropen lebender Kulturvölker auch verheerende Macht, wie z. B. die

indischen Veden von ihr singen: sie, die am Himmel glüht, ist der Tod.

Goethe hat von seiner Ballade „Der Fischer“ ausgesagt, daß er durch sie dem

Gefühl, das uns an warmen Sommertagen zum Bade treibt, Ausdruck verleihen

wollte. In ähnlichem Sinne könnte man Jane Grenouilloux Gemälde „Ein

Sommernachtstraum“ auffassen. Es ist, als ob die Natur, des heißen

langen Tages müde, sich im Waldesdunkel am Bachesrand zur Ruhe legte, um

die Nachtkühle unter dem Sternenhimmel zu genießen. Von diesem lieblichen

Gemälde hat der Kunstverlag von Rieh. Bong, Berlin W57, eine Faksimilegravüre

(Bildgröße 33X54,5 cm, Kartongröße 60X80 cm) zum Preise von 60 M. hergestellt.

# *

Den „Geburtstag der Genesenden“ hat Otto Heichert zum Motiv

seines Gemäldes gewählt, das auf der vorjährigen Großen Berliner Kunstaus-

stellung lebhaftes Interesse erweckte. Wie gut ist der Ausdruck der Noch-

Kranken getroffen, die mit glücklichem Gesicht auf die Kinder und die Geschenke

blickt. Den Maler haben hierbei der Widerspruch und die Effekte gefesselt, die

das Tageslicht und der rötliche Kerzenschein hervorbringen.

MODERNE KUNST.

7 8 9 10 B D IC A

Falschspielers sie erkennt. Sehr beliebt ist auch die Maquillage durch die Nadel.

Es wird eine feine Nadel in feines Wachs getaucht und mit der an ihr haftenden

flüssigen Masse leicht in die Karte gestochen. Nach dem Erkalten bleibt ein

erhöhtes Pünktchen zurück, gerade groß genug, daß der fühlende Finger es

tasten kann. Kommt es darauf an, alle Karten eines Spiels hiermit zu zeichnen,

so wird ein richtiges System in der Verteilung der Pünktchen angewendet. Der

„Grec“ nimmt ein gewöhnliches Spiel Karten und zeichnet es nach folgendem

Schema:

Wo sich die Striche schneiden, liegt die Mar-

quierung. Durch Übung erreicht es dann der Falsch-

spieler/das Kartenbild an jedem so gezeichneten Spiel

ohne weiteres zu wissen. Aber auch, wenn er ein

völlig neues Spiel in die Hand bekommt, ist er nicht

um eine Maquillage verlegen. Der Fingernagel ge-

nügt, oder ein leichtes Um- und wieder Geradebiegen

der Karten, schließlich bedient er sich auch des Siegel-

Pique

Carreau

Coeur

Treffle

rings, der, nach außen harmlos, unten eine feine, kurze Nadel hat, mit der leicht

einige wichtige Karten im Laufe des Spiels angestochen werden.

Diese äußeren Mittel sind aber nicht überall anwendbar, darum ist jeder

gute Grec auch ein guter Taschenspieler. Als solcher ist es ihm ein leichtes,

zu „transportieren“, d. h. Karten aus dem Spiel vorübergehend zu entfernen oder

vorhandene gegen irgendwie gezeichnete auszutauschen. Er nimmt dazu harm-

los seine Zigarrentasche oder das Taschentuch hervor, bringt dabei die ihm

hinderlichen Karten beiseite und die anderen hervor, die er in der hohlen Iland,

leicht zwischen Daumen und kleinem Finger gehalten, verbirgt, bis er sie brauchen

kann. Lieber noch vertauscht er aber die vorhandenen, genau geprüften Karten

gegen ein ganzes „Portee“, d. h. gegen einen bereitgehaltenen präparierten Talon.

Diesen steckt ihm entweder bei Gelegenheit einer seiner Komplizen zu, oder

er nimmt ihn geschickt aus einer dazu bestimmten Tasche unter dem linken

Arm an der Weste oder an dem rechten Teil des hinteren Beinkleids. Ist keins

dieser Manöver anwendbar, so ist der Grec noch lange nicht verloren. Er

wendet z. B. die „Sequence“ an (er ordnet eine bestimmte Anzahl Karten in

bestimmter Reihenfolge) oder gar den „Rosenkranz“, der allerdings lieber fertig

bereitgehalten und durch Transportieren eingeschmuggelt wird (d. h. ein ganzes

bestimmt geordnetes Spiel). Die Schwierigkeit scheint hierbei für den Laien zu

sein, diese Folge der Karten aufrecht zu erhalten.

Aber das besorgt der Grec durch „Salatmachcn“, d. h. durch Scheinmanöver

beim Mischen. Die gewöhnlichste Art desselben, die auch der Laie kennt, d. h.

das Mischen eines Teils der Karten, während die anderen, auf die es ankommt,

ruhen, ist immer unerkennbar, wenn es ein „Künstler“ ausübt. Aber noch

weniger auffallend ist der sogenannte „Schwalbenschwanz“ d. h. das rasche Her-

ausziehen und wieder Hineinstecken kleiner Kartenpäckchen an derselben Stelle,

wobei unbemerkbar dieselben schräg gesteckt werden, um sie nicht mit den

darauf zu ziehenden zu verwechseln. Selbst bei dem, namentlich in französischen

Spielerkreisen beliebten Fächermischen (d. h. dem Auseinanderbreiten und Über-

einanderschieben der Karten in den Händen) versteht es der Grec, die Karten

genau wieder so ineinander zu schieben, wie sie vorher waren.

Nun kommt ja aber das Abheben, denkt der gute Laie, und das muß doch

noch alles verderben. Ja, krasser Laie, du kennst den Witz der Grecs noch

lange nicht! Erstens ist der ehrliche Spieler natürlich geleimt, wenn der Grec

selber abhebt. Denn da hat er natürlich seine Kniffe: die Brücke (d. h. Biegen

des einen Kartenteils beim Abheben) oder den „Dachstein“ (d. h. Biegen beider

Päckchen), wodurch er im Augenblick des Abhebens die Päckchen markiert,

so daß er nachher durch „Volteschlagen“ alles wieder nach seinem Willen

ordnen kann. Oder er wendet das „Überschieben“ an, d. h. er hebt überhaupt

nur scheinbar ab, indem er ganz einfach, wenn z. B. Päckchen b auf a soll,

b in die linke Hand nimmt und dann a hinauflegt, was geschickt gemacht den

Eindruck richtigen Abhebens hinterläßt; oder er schiebt die Päckchen auch

über den Tischrand und vertauscht sie wieder blitzschnell. Doch nicht immer

hebt der Grec selber ab; sehr wohl! Leider nützt das dem Gimpel nichts.

Denn — und das ist unser: zweitens — der Spieler hebt selber ab, wie der

Grec will! Das klingt unglaublich, ist aber wahr und noch dazu plausibel.

Der abhebende Finger bleibt nämlich, ohne es zu merken, an der Stelle haften,

die ihm am bequemsten liegt. Und diese Stelle verschafft ihm der Grec, indem

er z. B. einfach eine um 2 mm breitere Karte einfügt, wo abgehoben werden

soll, und prompt wird es eintreffen. Aber sollte auch dies „wissenschaftliche“

Mittel einmal versagen, wozu ist dann die „Eilage“, das unregelmäßige Abziehen

der Karten beim Ausgeben da? Das geschieht so geschickt, daß die obersten

Karten oft bis zum Schluß des Talons in der Hand des Falschspielers bleiben.

Aus diesen kurzen Andeutungen ergibt sich mit absoluter Deutlichkeit

bereits, wie gewaltig der ehrliche Spieler im Nachteil ist. Der einigermaßen

intelligente Kopf wird deshalb lieber auf einen Nervenrausch und eine Gesell-

schaft verzichten, als sich wie ein hilfloses Kind von im Grunde genommen

plumpen Gaunern ausnehmen zu lassen. Dr. Georg Voss.

$u jun<$? Ä7

Siehst du die Kleine im weissen Kleid?

Freund — ich weine vor Schmerz und Neid:

Mir ist sie verloren, — das ist mein Leid.

Im Frühjahr leider war sie noch Kind,

Trug kurze Kleider, das Flaar in dem Wind.

Sprach ich was Ernstes, entfloh sie geschwind.

Ich will nicht stören den kindlichen Mut;

Sie darf nichts hören von heisser Glut.

Wird sie erst reifer, wird sie mir gut.

Ich ging auf Reisen. Verbarg ohne Laut

Die Wünsche, die heissen, auf die ich gebaut.

Ich kehrte wieder — — da war sie Braut.

Sie sah mich halb fragend, halb trotzig an.

Ein Blick vielsagend: Was hast du getan,

Warum gingst du fort? Du böser Mann. —

Es war nur Torheit, was mir schien Pflicht,

Vorurteil der Vorzeit. Ich wusste nicht:

Ein Kind reift schnell jetzt, wenn Liebe spricht.

Johanne Sebelin.

:33ü&:

Unsere I3ildet\

gibt kaum einen anderen Ruf, der mit solcher Schnelligkeit Panik und

g7 Entsetzen zu verbreiten vermöchte, als „Feuer“. Wer dieses Wort einmal

in einem mit Menschen erfüllten Raum, z. B. im Theater gehört hat, sei es daß

wirklich ein Brand entstand, oder nur ein Irrtum es hervorrief, dem kann seine

unheimliche Gewalt nicht mehr zweifelhaft sein. Sie beruht auf nur zu guter

Erkenntnis der Macht des Feuers, mag sie auch nicht aus der Erfahrung, sondern

nur dem Instinkte geschöpft sein, womit der Mensch drohendes Verderben ab-

wehrt. Um wieviel grauenhafter noch wirkt der Anblick einer schon aus-

gebrochenen Feuersbrunst, umsomehr wenn sie uns selbst droht. So schildert

John Collier ein Mädchen, das aus dumpfen Träumen erwacht ist, in denen

es Menschenstimmen vernahm. Müde öffnet sie die Augen, um sie dann jäh

und weit aufzureißen, während Entsetzen ihre Züge entstellt. Vor ihr prasselt

brennende Glut, und laut und gell stößt sie den Hilferuf aus.

Der segnenden Macht des Feuers, wie es sich in der Sonne offenbart, ist

die Anbetung der Menschen geweiht, die aus L. Fahrenkrogs „Die heilige

Stunde“ zu uns spricht. Sonnenverehrung finden wir überall im Kulte der

primitiven Menschen, Verehrung des Sonnenballs als des lebenspendenden

Prinzips. Das Sonnenrad, die Feuerkugel, spielt so auch heute noch in manchem

deutschen Volksbrauche z. B. in den Oster- und Johannisnachtfeuern eine be-

deutende Rolle; durch ein mittels des Rades, d. h. des Sonnensymbols, erzeugtes

Feuer glaubt man in Irland und Rußland Viehseuchen heilen zu können. Freilich

hat die Sonne neben ihrer segensreichen Wirkung im Glauben mancher asiatischer,

in den Tropen lebender Kulturvölker auch verheerende Macht, wie z. B. die

indischen Veden von ihr singen: sie, die am Himmel glüht, ist der Tod.

Goethe hat von seiner Ballade „Der Fischer“ ausgesagt, daß er durch sie dem

Gefühl, das uns an warmen Sommertagen zum Bade treibt, Ausdruck verleihen

wollte. In ähnlichem Sinne könnte man Jane Grenouilloux Gemälde „Ein

Sommernachtstraum“ auffassen. Es ist, als ob die Natur, des heißen

langen Tages müde, sich im Waldesdunkel am Bachesrand zur Ruhe legte, um

die Nachtkühle unter dem Sternenhimmel zu genießen. Von diesem lieblichen

Gemälde hat der Kunstverlag von Rieh. Bong, Berlin W57, eine Faksimilegravüre

(Bildgröße 33X54,5 cm, Kartongröße 60X80 cm) zum Preise von 60 M. hergestellt.

# *

Den „Geburtstag der Genesenden“ hat Otto Heichert zum Motiv

seines Gemäldes gewählt, das auf der vorjährigen Großen Berliner Kunstaus-

stellung lebhaftes Interesse erweckte. Wie gut ist der Ausdruck der Noch-

Kranken getroffen, die mit glücklichem Gesicht auf die Kinder und die Geschenke

blickt. Den Maler haben hierbei der Widerspruch und die Effekte gefesselt, die

das Tageslicht und der rötliche Kerzenschein hervorbringen.