Baugesetz

Das bestehende, heute in Revision befindliche

Baugesetz stammt aus den neunziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts und ist durch eine Menge

Detailbestimmungen ein umfangreiches Instrument

für den Städtebau.

Ein neues Baugesetz sollte ein Rahmengesetz

sein, das mit folgenden prinzipiellen Grundforde-

rungen den Bewohner schützt:

1. die Festlegung des Lichteinfallwinkels, welcher

nicht über etwa 25° sein sollte,

2. die Festlegung der Wohndichte. Anstelle der

Zonenpläne werden Wohndichtepläne aufge-

stellt, welche an Südhängen, Anhöhen, luftigen

Gebäuden höhere Dichte zulassen, als an

Nordhängen und an niedrigen und beschatte-

ten Grundstücken.

Alle übrigen Spezialbestimmungen werden in

beweglichen Bauverordnungen aufgenommen.

Die Vorteile eines solchen Baugesetzes sind:

1. an den Hängen kann bei gleich gutem Licht-

einfall konzentrierter gebaut werden, wodurch

die großen Kosten der Hangaufschließungs-

straßen kompensiert werden,

2. die kleine Einzelparzelle wird relativ durch den

geforderten Lichteinfall von etwa 25° unwirt-

schaftlich. Dadurch wird auf selbstverständliche

Weise eine gemeinsame Bebauung verschie-

dener zusammengelegter Parzellen angeregt,

3. hohe Bauten müssen große Gebäudeab-

stände, niedrige Bauten kleine Abstände ein-

halten. (Heutiges Baugesetz: hohe Bauten

kleine Abstände, niedrige Bauten große Ab-

stände),

4. die bekannte und feststellbare Wohndichte er-

leichtert weit vorausblickende Bebauungspläne,

da auch die Anzahl der Schulen, Kindergärten,

Krankenhäuser usw. bestimmbar ist.

Bodengesetz

Es verhindert, daß Werte, die dank einem

wirtschaftlichen Baugesetz durch rationellere Auf-

schließung geschaffen v/urden, dem Bodenbe-

sitzer zufallen. Alles was der Boden über die

materiellen Aufwendungen hinaus an Mehrwert

erzielt, soll wieder der Allgemeinheit zugeführt

werden, die diese Beträge wieder im Wohnbau

anlegen kann. In spezieilen Fällen sollte der

Staat auch das Recht der Expropriation nicht nur

für Straßen und Bahnen, sondern auch zu Sied-

lungszwecken haben. Nur so ist eine wirtschaft-

liche gesunde Erneuerung der Altstadt denkbar.

Teilsanierungen sind nicht nur wertlos, sondern

schädlich, da sie meistens eine spätere Gesamt-

sanierung verunmöglichen.

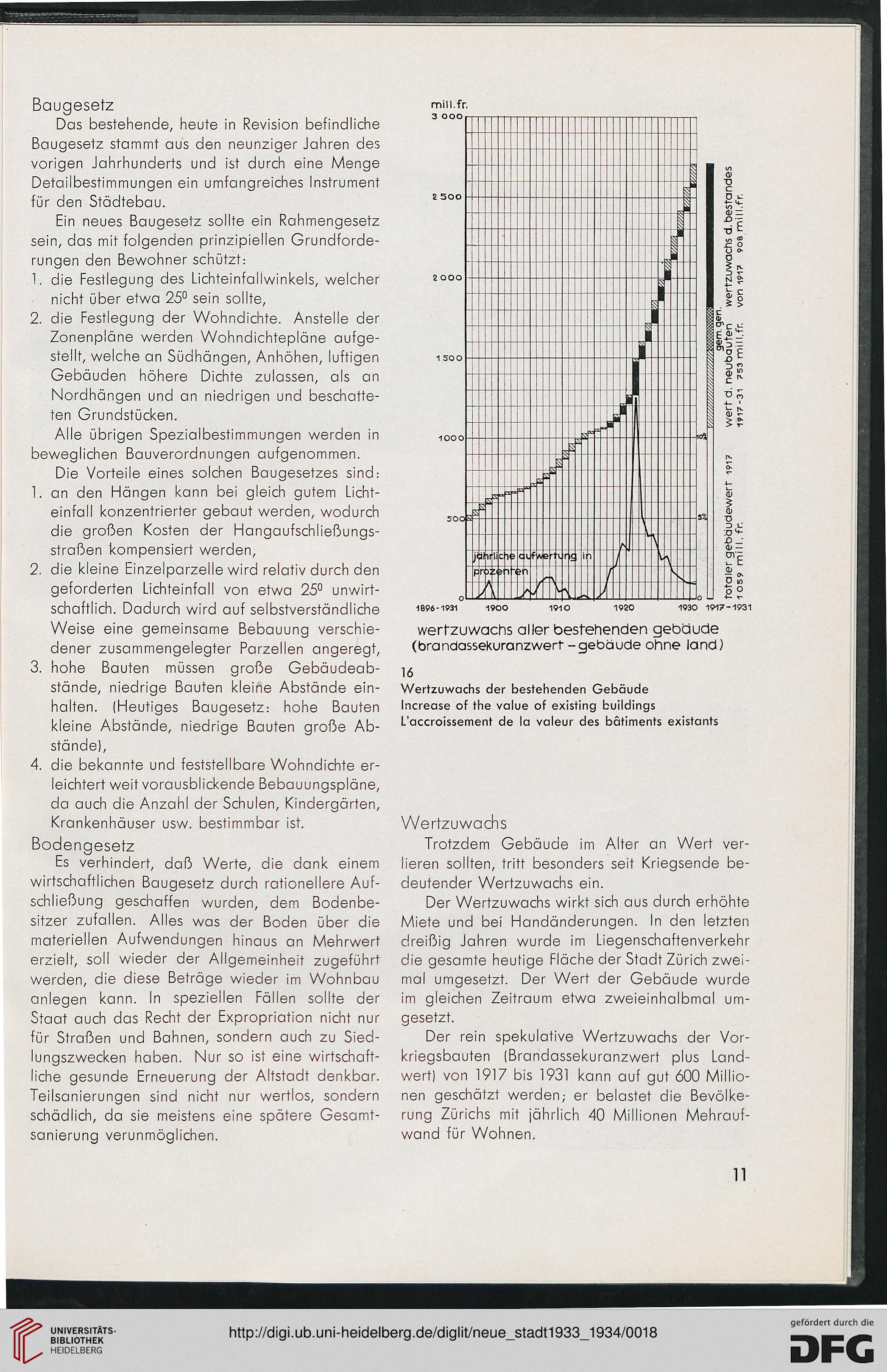

miii.fr.

3 OOOr

1896-1931 1900 1910 1920 1930 1917-1931

Wertzuwachs aller bestehenden gebäude

(brandassekuranzwert -gebäude ohne land)

16

Wertzuwachs der bestehenden Gebäude

Increase of the value of existing buildings

L'accroissement de la valeur des bätiments existants

Wertzuwachs

Trotzdem Gebäude im Alter an Wert ver-

lieren sollten, tritt besonders seit Kriegsende be-

deutender Wertzuwachs ein.

Der Wertzuwachs wirkt sich aus durch erhöhte

Miete und bei Handänderungen. In den letzten

dreißig Jahren wurde im Liegenschaftenverkehr

die gesamte heutige Fläche der Stadt Zürich zwei-

mal umgesetzt. Der Wert der Gebäude wurde

im gleichen Zeitraum etwa zweieinhalbmal um-

gesetzt.

Der rein spekulative Wertzuwachs der Vor-

kriegsbauten (Brandassekuranzwert plus Land-

wert] von 1917 bis 1931 kann auf gut 600 Millio-

nen geschätzt werden; er belastet die Bevölke-

rung Zürichs mit jährlich 40 Millionen Mehrauf-

wand für Wohnen.

11

Das bestehende, heute in Revision befindliche

Baugesetz stammt aus den neunziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts und ist durch eine Menge

Detailbestimmungen ein umfangreiches Instrument

für den Städtebau.

Ein neues Baugesetz sollte ein Rahmengesetz

sein, das mit folgenden prinzipiellen Grundforde-

rungen den Bewohner schützt:

1. die Festlegung des Lichteinfallwinkels, welcher

nicht über etwa 25° sein sollte,

2. die Festlegung der Wohndichte. Anstelle der

Zonenpläne werden Wohndichtepläne aufge-

stellt, welche an Südhängen, Anhöhen, luftigen

Gebäuden höhere Dichte zulassen, als an

Nordhängen und an niedrigen und beschatte-

ten Grundstücken.

Alle übrigen Spezialbestimmungen werden in

beweglichen Bauverordnungen aufgenommen.

Die Vorteile eines solchen Baugesetzes sind:

1. an den Hängen kann bei gleich gutem Licht-

einfall konzentrierter gebaut werden, wodurch

die großen Kosten der Hangaufschließungs-

straßen kompensiert werden,

2. die kleine Einzelparzelle wird relativ durch den

geforderten Lichteinfall von etwa 25° unwirt-

schaftlich. Dadurch wird auf selbstverständliche

Weise eine gemeinsame Bebauung verschie-

dener zusammengelegter Parzellen angeregt,

3. hohe Bauten müssen große Gebäudeab-

stände, niedrige Bauten kleine Abstände ein-

halten. (Heutiges Baugesetz: hohe Bauten

kleine Abstände, niedrige Bauten große Ab-

stände),

4. die bekannte und feststellbare Wohndichte er-

leichtert weit vorausblickende Bebauungspläne,

da auch die Anzahl der Schulen, Kindergärten,

Krankenhäuser usw. bestimmbar ist.

Bodengesetz

Es verhindert, daß Werte, die dank einem

wirtschaftlichen Baugesetz durch rationellere Auf-

schließung geschaffen v/urden, dem Bodenbe-

sitzer zufallen. Alles was der Boden über die

materiellen Aufwendungen hinaus an Mehrwert

erzielt, soll wieder der Allgemeinheit zugeführt

werden, die diese Beträge wieder im Wohnbau

anlegen kann. In spezieilen Fällen sollte der

Staat auch das Recht der Expropriation nicht nur

für Straßen und Bahnen, sondern auch zu Sied-

lungszwecken haben. Nur so ist eine wirtschaft-

liche gesunde Erneuerung der Altstadt denkbar.

Teilsanierungen sind nicht nur wertlos, sondern

schädlich, da sie meistens eine spätere Gesamt-

sanierung verunmöglichen.

miii.fr.

3 OOOr

1896-1931 1900 1910 1920 1930 1917-1931

Wertzuwachs aller bestehenden gebäude

(brandassekuranzwert -gebäude ohne land)

16

Wertzuwachs der bestehenden Gebäude

Increase of the value of existing buildings

L'accroissement de la valeur des bätiments existants

Wertzuwachs

Trotzdem Gebäude im Alter an Wert ver-

lieren sollten, tritt besonders seit Kriegsende be-

deutender Wertzuwachs ein.

Der Wertzuwachs wirkt sich aus durch erhöhte

Miete und bei Handänderungen. In den letzten

dreißig Jahren wurde im Liegenschaftenverkehr

die gesamte heutige Fläche der Stadt Zürich zwei-

mal umgesetzt. Der Wert der Gebäude wurde

im gleichen Zeitraum etwa zweieinhalbmal um-

gesetzt.

Der rein spekulative Wertzuwachs der Vor-

kriegsbauten (Brandassekuranzwert plus Land-

wert] von 1917 bis 1931 kann auf gut 600 Millio-

nen geschätzt werden; er belastet die Bevölke-

rung Zürichs mit jährlich 40 Millionen Mehrauf-

wand für Wohnen.

11