z6. Juni 66.

Böcklin änderte noch die Hirtin, indem er ihr weiße

Hemdärmel und ein dunkel ponceaufarbenes Mieder gab

f dunkel Eisenoxyd) und die Korallenkette, als zu kleinlich,

fortließ Durch diese weißen Hemdärmel drückt sich das

Hinüberneigen besser aus. Auch hat sie jetzt bräunliches Haar.

Böcklin liefs nun die vorderen Figuren einstweilen ruhen

und begann den ferneren Teil herauszubilden und zwar fast

Grau in Grau, mit schwacher Farbenandeutung.

Er zeichnete die Schattenformen des mittleren Teiles erst

mit dünner, nur wenig dunklerer Farbe vor, sodafs damit

die Licht- und Schattenerscheinung hinskizziert war, gab

dann den ferneren Bäumen ein wenig Ton und eine Spur

Grün, und deutete den Anfang der Lorbeerstämme an. Dann,

auf einem gradlinigen Brunnen sitzend, den Körper des

Apollo, mit dünnem Weiß, sodafs er gegen das Grungrau

der Umgebung schon etwas rosa wirkte. Die anderen Figuren

brachte er auch mit Weiß zur Erscheinung und gab der

säugenden Frau ein hellgelbes Gewand. D^ "°^a™'

Schäfer mit Ziegenfell, sich auf einen Stab lehnend. Die

g aden Linien des Brunnens (darüber anstatt Feigen grad-

ftämmiger Lorbeer) gäben eine bessere Lokalität; in Beziehung

darauf Weiber mit Krügen und Hirten als Zuhörerschaft.

Statt des horizontalen dorischen Tempels ist jetzt ein runder

Tempel (wie Vestatempel) gemalt, weil Böcklin die Hori-

zontalen zu lastend fand, und die Senkrechte mehr betont

werden mufs, wodurch denn auch wieder die Horizontal-

richtung des Terrains mehr Wichtigkeit erhält.

27. Juni 66.

Böcklin malte darauf den Himmel in einer neutralen

etwas dunkleren Farbe, fast von dem Ton und Dunkelheit

des grundierten Tons, und mit derben horizontalen Strichen,

damit das Fleckige des Grundes aufgehoben würde. Zugleich

gab er einige Andeutungen von horizontalen Streifen und

zwei ganz kleinen Wölkchen. Ton und Farbe mußten noch

so gebrochen sein wegen der schwachen Farbenandeutung

der ganzen Ferne.

28. Juni 66.

Als ich mich wunderte, daß Böcklin die Luft so dunkel-

grau (Kernschwarz und Weiß) ohne Spur von Blau grun-

dierte, meinte Böcklin Blau wäre die brillanteste Farbe und

im Verhältnis zu den andern

Farben schon ganz schwach

aufgetragen, von solcher

Leuchtkraft, dafs man sich

besonders in der Luft nicht

genug vor dieser Farbe hüten

könne, da sie gar leicht jede

andere Farbe tot und schwer

erscheinen ließe.

Rot, Blau, Gelb sei die

Leuchtkraft der Farben in

der Natur; so reicht unsere

Palette z von der Farblosig-

keit im allgemeinen in Rot

und Gelb nur bis x, im Blau

Jfa4"<^- '4

aber weiter, bis z. Wir dürfen aber nicht eine Farbe im

Uebermaß anwenden und die andern vernachlässigen. Und

indem wir uns bemühen, die drei Farben ins Gleichgewicht

zu bringen, müssen wir uns auch beschränken, das Blau nur

bis zum Maße x anzuwenden.

Böcklin sagte dann: „Wie das Blau, liegt auch das

Weifs gewöhnlich außerhalb des Farbenkreises unserer Bild-

stimmungen."

Ein anderesmal sagte er: „Wenn man Weifs im Bilde

hat, ist der Farbenkreis in dem man sich bewegen kann,

größer."

Während Böcklin seine Malerei aus dem Grauen oder

einem mäßigen Farbenkreis ins Farbige steigerte, veranlaßte

er mich bei meinem Leonorenbilde, um auf denselben Stand-

punkt zu kommen, zum umgekehrten Prozeß.

Tonfolgen in Böcklins Bilde. Tempel: hell — Busch

darunter: dunkel — dann helle trocken rötlichgraue Fels-

wand: hell — Wiese: dunkler (mit vielen Verkürzungen,

um den Tempel fernzurücken) — Stadtsilhouette: dunkel

— Mauer und Berg davor: hell — dann Baum: dunkel —

Stämme davor: hell.

Im Vergleich zum grauen Himmel wirkt das rote Mieder,

obgleich nur dunkel Caputmortuum, so stark, als wäre fast

das kräftigste Rot aufgewendet: dieser Ton wäre sogleich

tot, wenn oben blauer Himmel gemalt würde. So aber habe

man hinreichend Mittel, um die grauen Büsche und das Rot

so kräftig wie in der Natur erscheinen zu lassen.

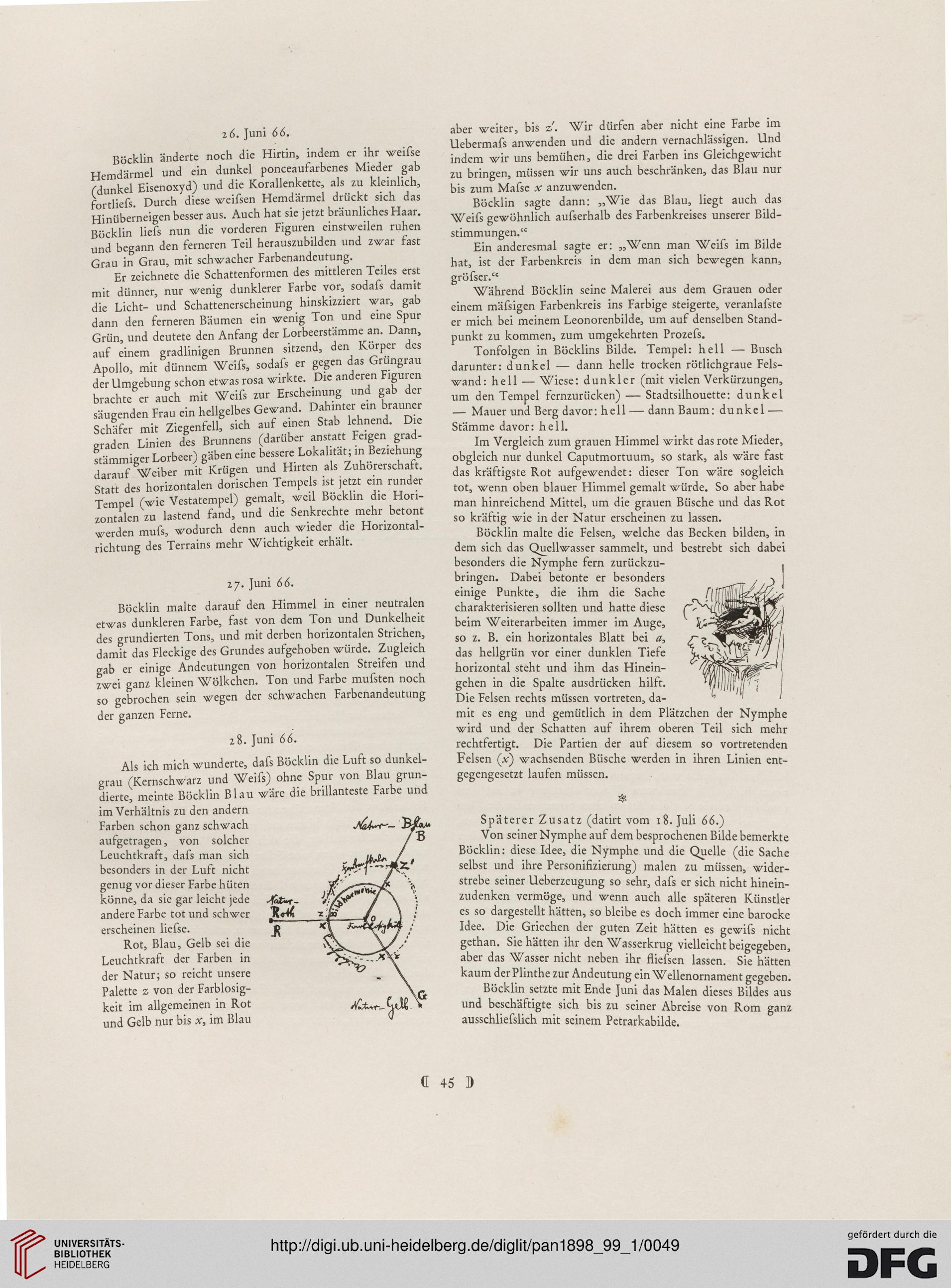

Böcklin malte die Felsen, welche das Becken bilden, in

dem sich das Quellwasser sammelt, und bestrebt sich dabei

besonders die Nymphe fern zurückzu-

bringen. Dabei betonte er besonders

einige Punkte, die ihm die Sache

charakterisieren sollten und hatte diese

beim Weiterarbeiten immer im Auge,

so z. B. ein horizontales Blatt bei a,

das hellgrün vor einer dunklen Tiefe

horizontal steht und ihm das Hinein-

gehen in die Spalte ausdrücken hilft.

Die Felsen rechts müssen vortreten, da-

mit es eng und gemütlich in dem Plätzchen der Nymphe

wird und der Schatten auf ihrem oberen Teil sich mehr

rechtfertigt. Die Partien der auf diesem so vortretenden

Felsen (x) wachsenden Büsche werden in ihren Linien ent-

gegengesetzt laufen müssen.

Späterer Zusatz (datirt vom 18. Juli 66.)

Von seiner Nymphe auf dem besprochenen Bilde bemerkte

Böcklin: diese Idee, die Nymphe und die Quelle (die Sache

selbst und ihre Personifizierung) malen zu müssen, wider-

strebe seiner Ueberzeugung so sehr, daß er sich nicht hinein-

zudenken vermöge, und wenn auch alle späteren Künstler

es so dargestellt hätten, so bleibe es doch immer eine barocke

Idee. Die Griechen der guten Zeit hätten es gewiß nicht

gethan. Sie hätten ihr den Wasserkrug vielleicht beigegeben,

aber das Wasser nicht neben ihr fließen lassen. Sie hätten

kaum der Plinthe zur Andeutung ein Wellenornament gegeben.

Böcklin setzte mit Ende Juni das Malen dieses Bildes aus

und beschäftigte sich bis zu seiner Abreise von Rom ganz

ausschließlich mit seinem Petrarkabilde.

C 45 3

Böcklin änderte noch die Hirtin, indem er ihr weiße

Hemdärmel und ein dunkel ponceaufarbenes Mieder gab

f dunkel Eisenoxyd) und die Korallenkette, als zu kleinlich,

fortließ Durch diese weißen Hemdärmel drückt sich das

Hinüberneigen besser aus. Auch hat sie jetzt bräunliches Haar.

Böcklin liefs nun die vorderen Figuren einstweilen ruhen

und begann den ferneren Teil herauszubilden und zwar fast

Grau in Grau, mit schwacher Farbenandeutung.

Er zeichnete die Schattenformen des mittleren Teiles erst

mit dünner, nur wenig dunklerer Farbe vor, sodafs damit

die Licht- und Schattenerscheinung hinskizziert war, gab

dann den ferneren Bäumen ein wenig Ton und eine Spur

Grün, und deutete den Anfang der Lorbeerstämme an. Dann,

auf einem gradlinigen Brunnen sitzend, den Körper des

Apollo, mit dünnem Weiß, sodafs er gegen das Grungrau

der Umgebung schon etwas rosa wirkte. Die anderen Figuren

brachte er auch mit Weiß zur Erscheinung und gab der

säugenden Frau ein hellgelbes Gewand. D^ "°^a™'

Schäfer mit Ziegenfell, sich auf einen Stab lehnend. Die

g aden Linien des Brunnens (darüber anstatt Feigen grad-

ftämmiger Lorbeer) gäben eine bessere Lokalität; in Beziehung

darauf Weiber mit Krügen und Hirten als Zuhörerschaft.

Statt des horizontalen dorischen Tempels ist jetzt ein runder

Tempel (wie Vestatempel) gemalt, weil Böcklin die Hori-

zontalen zu lastend fand, und die Senkrechte mehr betont

werden mufs, wodurch denn auch wieder die Horizontal-

richtung des Terrains mehr Wichtigkeit erhält.

27. Juni 66.

Böcklin malte darauf den Himmel in einer neutralen

etwas dunkleren Farbe, fast von dem Ton und Dunkelheit

des grundierten Tons, und mit derben horizontalen Strichen,

damit das Fleckige des Grundes aufgehoben würde. Zugleich

gab er einige Andeutungen von horizontalen Streifen und

zwei ganz kleinen Wölkchen. Ton und Farbe mußten noch

so gebrochen sein wegen der schwachen Farbenandeutung

der ganzen Ferne.

28. Juni 66.

Als ich mich wunderte, daß Böcklin die Luft so dunkel-

grau (Kernschwarz und Weiß) ohne Spur von Blau grun-

dierte, meinte Böcklin Blau wäre die brillanteste Farbe und

im Verhältnis zu den andern

Farben schon ganz schwach

aufgetragen, von solcher

Leuchtkraft, dafs man sich

besonders in der Luft nicht

genug vor dieser Farbe hüten

könne, da sie gar leicht jede

andere Farbe tot und schwer

erscheinen ließe.

Rot, Blau, Gelb sei die

Leuchtkraft der Farben in

der Natur; so reicht unsere

Palette z von der Farblosig-

keit im allgemeinen in Rot

und Gelb nur bis x, im Blau

Jfa4"<^- '4

aber weiter, bis z. Wir dürfen aber nicht eine Farbe im

Uebermaß anwenden und die andern vernachlässigen. Und

indem wir uns bemühen, die drei Farben ins Gleichgewicht

zu bringen, müssen wir uns auch beschränken, das Blau nur

bis zum Maße x anzuwenden.

Böcklin sagte dann: „Wie das Blau, liegt auch das

Weifs gewöhnlich außerhalb des Farbenkreises unserer Bild-

stimmungen."

Ein anderesmal sagte er: „Wenn man Weifs im Bilde

hat, ist der Farbenkreis in dem man sich bewegen kann,

größer."

Während Böcklin seine Malerei aus dem Grauen oder

einem mäßigen Farbenkreis ins Farbige steigerte, veranlaßte

er mich bei meinem Leonorenbilde, um auf denselben Stand-

punkt zu kommen, zum umgekehrten Prozeß.

Tonfolgen in Böcklins Bilde. Tempel: hell — Busch

darunter: dunkel — dann helle trocken rötlichgraue Fels-

wand: hell — Wiese: dunkler (mit vielen Verkürzungen,

um den Tempel fernzurücken) — Stadtsilhouette: dunkel

— Mauer und Berg davor: hell — dann Baum: dunkel —

Stämme davor: hell.

Im Vergleich zum grauen Himmel wirkt das rote Mieder,

obgleich nur dunkel Caputmortuum, so stark, als wäre fast

das kräftigste Rot aufgewendet: dieser Ton wäre sogleich

tot, wenn oben blauer Himmel gemalt würde. So aber habe

man hinreichend Mittel, um die grauen Büsche und das Rot

so kräftig wie in der Natur erscheinen zu lassen.

Böcklin malte die Felsen, welche das Becken bilden, in

dem sich das Quellwasser sammelt, und bestrebt sich dabei

besonders die Nymphe fern zurückzu-

bringen. Dabei betonte er besonders

einige Punkte, die ihm die Sache

charakterisieren sollten und hatte diese

beim Weiterarbeiten immer im Auge,

so z. B. ein horizontales Blatt bei a,

das hellgrün vor einer dunklen Tiefe

horizontal steht und ihm das Hinein-

gehen in die Spalte ausdrücken hilft.

Die Felsen rechts müssen vortreten, da-

mit es eng und gemütlich in dem Plätzchen der Nymphe

wird und der Schatten auf ihrem oberen Teil sich mehr

rechtfertigt. Die Partien der auf diesem so vortretenden

Felsen (x) wachsenden Büsche werden in ihren Linien ent-

gegengesetzt laufen müssen.

Späterer Zusatz (datirt vom 18. Juli 66.)

Von seiner Nymphe auf dem besprochenen Bilde bemerkte

Böcklin: diese Idee, die Nymphe und die Quelle (die Sache

selbst und ihre Personifizierung) malen zu müssen, wider-

strebe seiner Ueberzeugung so sehr, daß er sich nicht hinein-

zudenken vermöge, und wenn auch alle späteren Künstler

es so dargestellt hätten, so bleibe es doch immer eine barocke

Idee. Die Griechen der guten Zeit hätten es gewiß nicht

gethan. Sie hätten ihr den Wasserkrug vielleicht beigegeben,

aber das Wasser nicht neben ihr fließen lassen. Sie hätten

kaum der Plinthe zur Andeutung ein Wellenornament gegeben.

Böcklin setzte mit Ende Juni das Malen dieses Bildes aus

und beschäftigte sich bis zu seiner Abreise von Rom ganz

ausschließlich mit seinem Petrarkabilde.

C 45 3