'.......■......mm......inmmminmw>unnmn»mMmi'»'immwimimin'iuin«iiHin.........minimumi.....fniinwtffifjiH^.jiii.....tmwinin„nwwmniinH)im/lMn

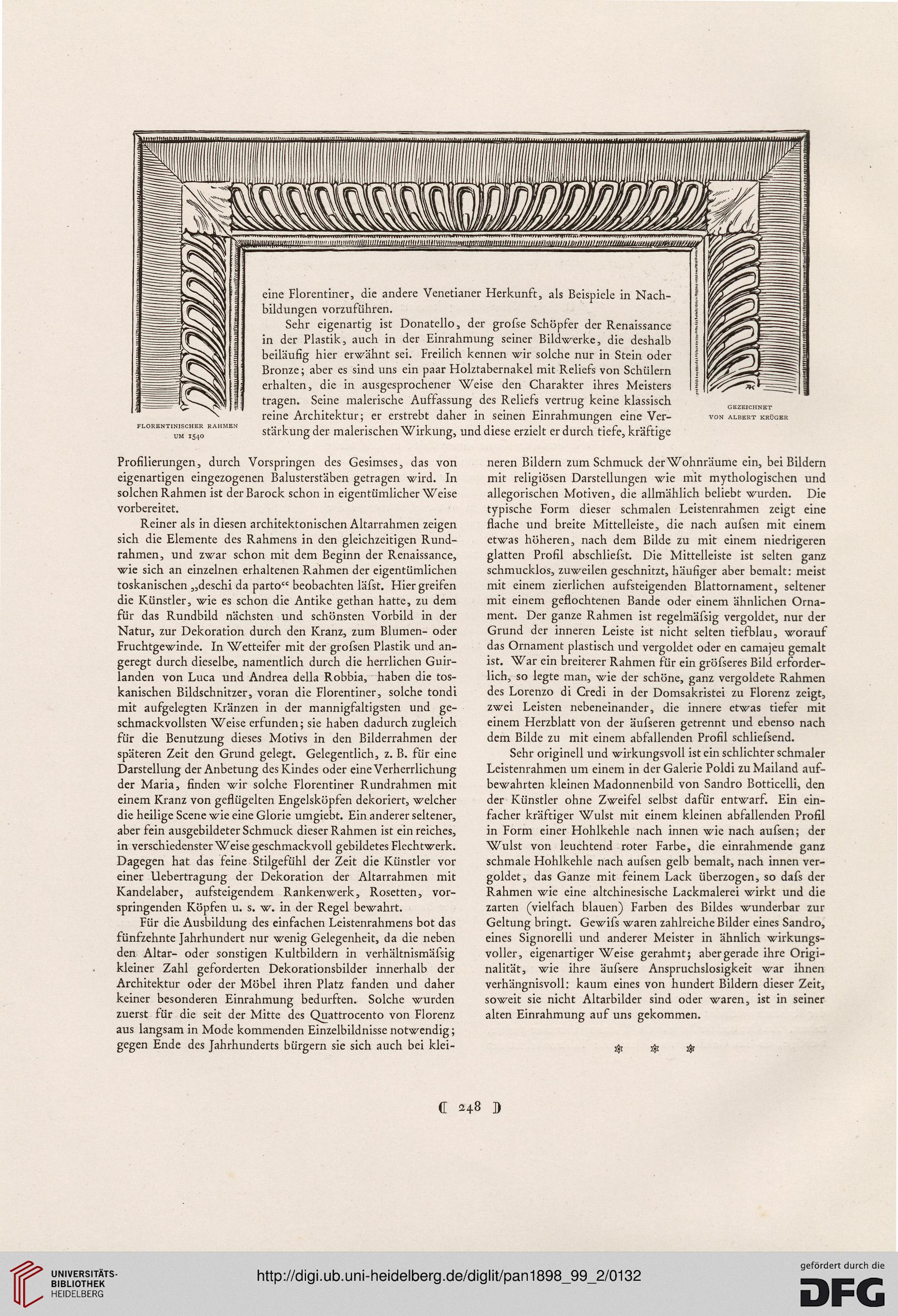

FLORENTINISCHER RAHMEN

UM 1540

eine Florentiner, die andere Venetianer Herkunft, als Beispiele in Nach-

bildungen vorzuführen.

Sehr eigenartig ist Donatello, der grofse Schöpfer der Renaissance

in der Plastik, auch in der Einrahmung seiner Bildwerke, die deshalb

beiläufig hier erwähnt sei. Freilich kennen wir solche nur in Stein oder

Bronze; aber es sind uns ein paar Holztabernakel mit Reliefs von Schülern

erhalten, die in ausgesprochener Weise den Charakter ihres Meisters

tragen. Seine malerische Auffassung des Reliefs vertrug keine klassisch

reine Architektur; er erstrebt daher in seinen Einrahmungen eine Ver-

stärkung der malerischen Wirkung, und diese erzielt er durch tiefe, kräftige

GEZEICHNET

VON ALBERT KRÜGER

Profilierungen, durch Vorspringen des Gesimses, das von

eigenartigen eingezogenen Balusterstäben getragen wird. In

solchen Rahmen ist der Barock schon in eigentümlicher Weise

vorbereitet.

Reiner als in diesen architektonischen Altarrahmen zeigen

sich die Elemente des Rahmens in den gleichzeitigen Rund-

rahmen, und zwar schon mit dem Beginn der Renaissance,

wie sich an einzelnen erhaltenen Rahmen der eigentümlichen

toskanischen „deschi da parto" beobachten läfst. Hier greifen

die Künstler, wie es schon die Antike gethan hatte, zu dem

für das Rundbild nächsten und schönsten Vorbild in der

Natur, zur Dekoration durch den Kranz, zum Blumen- oder

Fruchtgewinde. In Wetteifer mit der grofsen Plastik und an-

geregt durch dieselbe, namentlich durch die herrlichen Guir-

landen von Luca und Andrea della Robbia, haben die tos-

kanischen Bildschnitzer, voran die Florentiner, solche tondi

mit aufgelegten Kränzen in der mannigfaltigsten und ge-

schmackvollsten Weise erfunden; sie haben dadurch zugleich

für die Benutzung dieses Motivs in den Bilderrahmen der

späteren Zeit den Grund gelegt. Gelegentlich, z. B. für eine

Darstellung der Anbetung des Kindes oder eine Verherrlichung

der Maria, finden wir solche Florentiner Rundrahmen mit

einem Kranz von geflügelten Engelsköpfen dekoriert, welcher

die heilige Scene wie eine Glorie umgiebt. Ein anderer seltener,

aber fein ausgebildeter Schmuck dieser Rahmen ist ein reiches,

in verschiedensterWeise geschmackvoll gebildetes Flechtwerk.

Dagegen hat das feine Stilgefühl der Zeit die Künstler vor

einer Uebertragung der Dekoration der Altarrahmen mit

Kandelaber, aufsteigendem Rankenwerk, Rosetten, vor-

springenden Köpfen u. s. w. in der Regel bewahrt.

Für die Ausbildung des einfachen Leistenrahmens bot das

fünfzehnte Jahrhundert nur wenig Gelegenheit, da die neben

den Altar- oder sonstigen Kultbildern in verhältnismäfsig

kleiner Zahl geforderten Dekorationsbilder innerhalb der

Architektur oder der Möbel ihren Platz fanden und daher

keiner besonderen Einrahmung bedurften. Solche wurden

zuerst für die seit der Mitte des Quattrocento von Florenz

aus langsam in Mode kommenden Einzelbildnisse notwendig;

gegen Ende des Jahrhunderts bürgern sie sich auch bei klei-

neren Bildern zum Schmuck der Wohnräume ein, bei Bildern

mit religiösen Darstellungen wie mit mythologischen und

allegorischen Motiven, die allmählich beliebt wurden. Die

typische Form dieser schmalen Leistenrahmen zeigt eine

flache und breite Mittelleiste, die nach aufsen mit einem

etwas höheren, nach dem Bilde zu mit einem niedrigeren

glatten Profil abschliefst. Die Mittelleiste ist selten ganz

schmucklos, zuweilen geschnitzt, häufiger aber bemalt: meist

mit einem zierlichen aufsteigenden Blattornament, seltener

mit einem geflochtenen Bande oder einem ähnlichen Orna-

ment. Der ganze Rahmen ist regelmäfsig vergoldet, nur der

Grund der inneren Leiste ist nicht selten tiefblau, worauf

das Ornament plastisch und vergoldet oder en camajeu gemalt

ist. War ein breiterer Rahmen für ein gröfseres Bild erforder-

lich, so legte man, wie der schöne, ganz vergoldete Rahmen

des Lorenzo di Credi in der Domsakristei zu Florenz zeigt,

zwei Leisten nebeneinander, die innere etwas tiefer mit

einem Herzblatt von der äufseren getrennt und ebenso nach

dem Bilde zu mit einem abfallenden Profil schliefsend.

Sehr originell und wirkungsvoll ist ein schlichter schmaler

Leistenrahmen um einem in der Galerie Poldi zu Mailand auf-

bewahrten kleinen Madonnenbild von Sandro Botticelli, den

der Künstler ohne Zweifel selbst dafür entwarf. Ein ein-

facher kräftiger Wulst mit einem kleinen abfallenden Profil

in Form einer Hohlkehle nach innen wie nach aufsen; der

Wulst von leuchtend roter Farbe, die einrahmende ganz

schmale Hohlkehle nach aufsen gelb bemalt, nach innen ver-

goldet, das Ganze mit feinem Lack überzogen, so dafs der

Rahmen wie eine altchinesische Lackmalerei wirkt und die

zarten (vielfach blauen) Farben des Bildes wunderbar zur

Geltung bringt. Gewifs waren zahlreiche Bilder eines Sandro,

eines Signorelli und anderer Meister in ähnlich wirkungs-

voller, eigenartiger Weise gerahmt; aber gerade ihre Origi-

nalität, wie ihre äufsere Anspruchslosigkeit war ihnen

verhängnisvoll: kaum eines von hundert Bildern dieser Zeit,

soweit sie nicht Altarbilder sind oder waren, ist in seiner

alten Einrahmung auf uns gekommen.

C 248 D

FLORENTINISCHER RAHMEN

UM 1540

eine Florentiner, die andere Venetianer Herkunft, als Beispiele in Nach-

bildungen vorzuführen.

Sehr eigenartig ist Donatello, der grofse Schöpfer der Renaissance

in der Plastik, auch in der Einrahmung seiner Bildwerke, die deshalb

beiläufig hier erwähnt sei. Freilich kennen wir solche nur in Stein oder

Bronze; aber es sind uns ein paar Holztabernakel mit Reliefs von Schülern

erhalten, die in ausgesprochener Weise den Charakter ihres Meisters

tragen. Seine malerische Auffassung des Reliefs vertrug keine klassisch

reine Architektur; er erstrebt daher in seinen Einrahmungen eine Ver-

stärkung der malerischen Wirkung, und diese erzielt er durch tiefe, kräftige

GEZEICHNET

VON ALBERT KRÜGER

Profilierungen, durch Vorspringen des Gesimses, das von

eigenartigen eingezogenen Balusterstäben getragen wird. In

solchen Rahmen ist der Barock schon in eigentümlicher Weise

vorbereitet.

Reiner als in diesen architektonischen Altarrahmen zeigen

sich die Elemente des Rahmens in den gleichzeitigen Rund-

rahmen, und zwar schon mit dem Beginn der Renaissance,

wie sich an einzelnen erhaltenen Rahmen der eigentümlichen

toskanischen „deschi da parto" beobachten läfst. Hier greifen

die Künstler, wie es schon die Antike gethan hatte, zu dem

für das Rundbild nächsten und schönsten Vorbild in der

Natur, zur Dekoration durch den Kranz, zum Blumen- oder

Fruchtgewinde. In Wetteifer mit der grofsen Plastik und an-

geregt durch dieselbe, namentlich durch die herrlichen Guir-

landen von Luca und Andrea della Robbia, haben die tos-

kanischen Bildschnitzer, voran die Florentiner, solche tondi

mit aufgelegten Kränzen in der mannigfaltigsten und ge-

schmackvollsten Weise erfunden; sie haben dadurch zugleich

für die Benutzung dieses Motivs in den Bilderrahmen der

späteren Zeit den Grund gelegt. Gelegentlich, z. B. für eine

Darstellung der Anbetung des Kindes oder eine Verherrlichung

der Maria, finden wir solche Florentiner Rundrahmen mit

einem Kranz von geflügelten Engelsköpfen dekoriert, welcher

die heilige Scene wie eine Glorie umgiebt. Ein anderer seltener,

aber fein ausgebildeter Schmuck dieser Rahmen ist ein reiches,

in verschiedensterWeise geschmackvoll gebildetes Flechtwerk.

Dagegen hat das feine Stilgefühl der Zeit die Künstler vor

einer Uebertragung der Dekoration der Altarrahmen mit

Kandelaber, aufsteigendem Rankenwerk, Rosetten, vor-

springenden Köpfen u. s. w. in der Regel bewahrt.

Für die Ausbildung des einfachen Leistenrahmens bot das

fünfzehnte Jahrhundert nur wenig Gelegenheit, da die neben

den Altar- oder sonstigen Kultbildern in verhältnismäfsig

kleiner Zahl geforderten Dekorationsbilder innerhalb der

Architektur oder der Möbel ihren Platz fanden und daher

keiner besonderen Einrahmung bedurften. Solche wurden

zuerst für die seit der Mitte des Quattrocento von Florenz

aus langsam in Mode kommenden Einzelbildnisse notwendig;

gegen Ende des Jahrhunderts bürgern sie sich auch bei klei-

neren Bildern zum Schmuck der Wohnräume ein, bei Bildern

mit religiösen Darstellungen wie mit mythologischen und

allegorischen Motiven, die allmählich beliebt wurden. Die

typische Form dieser schmalen Leistenrahmen zeigt eine

flache und breite Mittelleiste, die nach aufsen mit einem

etwas höheren, nach dem Bilde zu mit einem niedrigeren

glatten Profil abschliefst. Die Mittelleiste ist selten ganz

schmucklos, zuweilen geschnitzt, häufiger aber bemalt: meist

mit einem zierlichen aufsteigenden Blattornament, seltener

mit einem geflochtenen Bande oder einem ähnlichen Orna-

ment. Der ganze Rahmen ist regelmäfsig vergoldet, nur der

Grund der inneren Leiste ist nicht selten tiefblau, worauf

das Ornament plastisch und vergoldet oder en camajeu gemalt

ist. War ein breiterer Rahmen für ein gröfseres Bild erforder-

lich, so legte man, wie der schöne, ganz vergoldete Rahmen

des Lorenzo di Credi in der Domsakristei zu Florenz zeigt,

zwei Leisten nebeneinander, die innere etwas tiefer mit

einem Herzblatt von der äufseren getrennt und ebenso nach

dem Bilde zu mit einem abfallenden Profil schliefsend.

Sehr originell und wirkungsvoll ist ein schlichter schmaler

Leistenrahmen um einem in der Galerie Poldi zu Mailand auf-

bewahrten kleinen Madonnenbild von Sandro Botticelli, den

der Künstler ohne Zweifel selbst dafür entwarf. Ein ein-

facher kräftiger Wulst mit einem kleinen abfallenden Profil

in Form einer Hohlkehle nach innen wie nach aufsen; der

Wulst von leuchtend roter Farbe, die einrahmende ganz

schmale Hohlkehle nach aufsen gelb bemalt, nach innen ver-

goldet, das Ganze mit feinem Lack überzogen, so dafs der

Rahmen wie eine altchinesische Lackmalerei wirkt und die

zarten (vielfach blauen) Farben des Bildes wunderbar zur

Geltung bringt. Gewifs waren zahlreiche Bilder eines Sandro,

eines Signorelli und anderer Meister in ähnlich wirkungs-

voller, eigenartiger Weise gerahmt; aber gerade ihre Origi-

nalität, wie ihre äufsere Anspruchslosigkeit war ihnen

verhängnisvoll: kaum eines von hundert Bildern dieser Zeit,

soweit sie nicht Altarbilder sind oder waren, ist in seiner

alten Einrahmung auf uns gekommen.

C 248 D